高度近视性斜视的CT诊断分析

2020-01-14李玉海

李 玉 海

(河北省张家口市宣化区眼科医院,河北 张家口 075100)

高度近视性斜视女性高发,多在40岁以后发病,以下视或固定性内斜视多见,属特殊类型斜视,单眼或双眼均可发病[1]。高度近视性斜视进行性发展,眼球极度向内或内下转位并固定,严重影响患者日常生活[2]。有研究表明高度近视性斜视主要由眼外肌肌肉组织变性引起[3]。CT检查可清晰显示眼眶内组织结构及各结构解剖关系,为眼眶影像学检查的主要方法之一[4]。我们探讨了CT扫描技术在高度近视性斜视诊断中的应用价值,应用CT测量眼眶冠状位各直肌最大横截面积及其长径、宽径,计算长径、宽径比值(LWR),将测量数据与正常人群进行对比,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017-01—2019-01月于张家口市宣化区眼科医院就诊并确诊为高度近视性斜视患者14例(共24眼)设为观察组,患者均为女性;年龄46~73岁,平均(56.4±5.8)岁;病程1~40年,平均(12.5±3.1)年;单眼发病4例,双眼发病10例;33 cm三棱镜遮盖法测量斜视度>50△,屈光度>-6.00 D;排除非单眼退缩手术、重要器官严重并发症患者。选取同期来院体检正常者8例(共计16眼)为对照组,均为女性;年龄47~74岁,平均(57.2±4.3)岁;经检查排除眼球斜视,屈光度<6.00 D,并排除其他眼部疾病。2组患者年龄、身体状况等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理学委员会批准同意,患者知情,自愿且同意参加本次研究。

1.2 方法

使用NewTom VG锥形束CT(意大利QR s.r.l公司)进行眼眶横断位及冠状位扫描,窗平35~50 HU,窗宽300~500 HU,层厚2.5 mm,间距5 mm。扫描时嘱患者保持面部处于正中位,尽量保持第一眼位,以听眶线为基线,自眶底扫描至眶顶;俯卧冠状位扫描(颌顶位),扫描基线与听眶下线垂直,自眶尖扫描至眼睑。扫描结束后图像发送至工作站存储。使用设备自带的NNT操作软件测量已获取CT图像的眼轴长度、眼直肌切面中心夹角及眼直肌最大横截面积;眼直肌最大长径与宽径重复测量3次,取均值计算长度与宽度的比值(LWR),并与对照组进行对比。

1.3 统计学方法

2 结 果

2.1 组间眼轴长度比较

观察组眼轴长度为(31.3±1.3)mm,对照组眼轴长度为(22.9±0.7)mm,观察组眼轴长度大于对照组(P<0.05)。

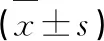

2.2 组间眼直肌切面中心夹角对比

观察组眼外直肌、上直肌、下直肌平角均明显大于对照组(P<0.05),2组眼内直肌平角比较差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 眼直肌切面中心夹角比较

注:与对照组比较*P<0.05。

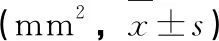

2.3 眼直肌最大横截面积比较

2组4条眼直肌最大横截面积比较差异均无统计学意义(P>0.05)(表2)。

表2 眼直肌最大横截面积对比

2.4 LWR值比较

观察组LWR值均低于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

内直肌外直肌上直肌下直肌观察组2.3±0.5*1.4±0.1*2.2±0.3*2.0±0.4*对照组2.7±0.43.3±0.82.8±0.82.4±0.3

注:与对照组比较*P<0.05

3 讨 论

斜视是眼科常见病,依据病理特征不同可分为共同性内外斜视、麻痹性斜视及特殊类型斜视,不同类型的斜视影像学表现不同[5]。研究证实共同性内斜视患者内直肌、外直肌路径未发生改变,与正常人对比无明显差异;而麻痹性斜视以眼外肌萎缩性病变为主,麻痹肌横截面积均较正常侧减小[6]。

另有研究显示[7]高度近视性斜视与其他类型斜视比较,最显著特征是患眼眼轴明显增长,并存在眼外直肌移位。有学者认为眼外直肌群变形可作为高度近视性内下斜视的CT特征性表现[8]。本研究结果发现观察组眼轴长度大于对照组(P<0.05);观察组眼外直肌、上直肌、下直肌平角均明显大于对照组(P<0.05),LWR值均低于对照组(P<0.05);表明高度近视性斜视患者的眼轴明显增大,眼外直肌、上直肌、下直肌的生理位置均较正常人群发生了改变,尤以外直肌最为显著,表现为向鼻下方移位,4条直肌的形态均发生了明显变化。

综上,CT检查能准确判断高度近视性斜视眼轴及4条直肌的形态、位置变化,可为高度近视性斜视的诊断及治疗提供可靠依据。