五代宋初北方山水画中点景人物的意境与功能

——以关仝、李成、范宽作品为例

2020-01-13邢习娇张宗建

邢习娇,张宗建

(1.重庆大学艺术学院,重庆 401331;2.天津大学冯骥才文学艺术研究院,天津 300072)

中国山水画发端于六朝时期,最初描绘的景象是作为人物画的配景出现,此时的山水画形式更多地依附于人物画所表现的主题,具有一定的教化功能,创作技法及意境表现均处于探索时期。张彦远在《历代名画记》卷一《论画山水树石》中有言:“魏晋以降,名迹在人间者,皆见之矣。其画山水,则群峰之势,若细饰犀栉。或水不容泛,或人大于山。率皆附以树石,映带其地。列植之状,则若伸臂布指。详古人之意,专在显其所长,而不守于俗变也。”[1]及至隋唐时期,山水画才真正脱离人物画配景的范畴,开始成为一个独立表现的画种,“山水画的真正独立,似应在中唐前后。随着社会生活的重要变化和宗教意识的逐渐衰淡,人世景物从神的笼罩下慢慢解放出来,日渐或有了自己的现实性格。”[2](P170)再至五代时期,政权更迭频繁,国家政局混乱,文人士大夫对国家前途无望,隐逸山林、寄情山水,而山水画幽远空灵的特性成为寄托文人理想与抒发其心志的绝妙载体,山水画创作也开始由教化性向抒情性发生转变。这一时期,山水画创作进入自身的成熟期,大量的文人与画家开始进行山水画题材创作,受地域分布影响,当时的山水画表现内容与风格开始出现南北方画风的区分。同时,其中的人物点景形象、题材与功能亦开始有一定区分,人物比例开始由“水不容泛,人大于山”转向“丈山尺树,寸马分人”,表现题材也愈加丰富,并具有了一定情感、营造甚至政治隐喻的功能。

关仝、李成与范宽作为这一时期著名的山水三家,其艺术创作模式与艺术表现技巧成为后世诸多山水画家研习与创作的标杆。从三者目前可考的存世作品与历代画史画论的记录来看,三者作品中均有大量人物点景形象的出现,并且这类形象在其中被赋予了重要的艺术与功能意义,并加深了作品的创作意境与艺术表现力。

一、五代宋初北方山水画的艺术风貌

(一)北方山水画的界定与发展

五代时期,社会变动剧烈,诸多政权相继更迭,文人士大夫为躲避战乱与世俗,开始隐居山林、寄情丹青。正是这一时期出现了一批以荆关董巨为代表的山水画创作大师。这其中由于南北方山势地貌的差异以及山水画技法的不断丰富,这一时期的南北山水画风格开始出现差异。南朝宋刘义庆《世说新语·文学》中曾对南北学术的风格差异有过界定:“北人学问,渊综广博。孙答曰:南人学问,清通简要。”回归到绘画角度,明人陈继儒在其绘画著作《白石樵真稿》中亦有:“文则南,硬则北,不在形似,以笔墨求之。”这两种在不同学科、不同层面的南北差异表述中,都首先从地理角度入手,即区分北人与南人,再次从自己的表述对象出发,南与北分别呈现出清通与广博、文与硬的差异。二者的表述形式与内容虽有不同,但从其论述来看,这种文化与艺术上的差异正与南北方地理形态、南北方民众性格以及南北方生活方式等差异有着密切的关联。

本文所指的北方山水画,正是以画家的居住与主要活动区域为划分标准,按照地理上的南北区分以及艺术家个人的山水描绘个性进行定义的。一般来说,这种北方山水画的发展成熟以五代时期荆浩为起点,后经关仝、李成、范宽等一批山水画家的不断探索,成为了五代宋初绘画的主流,其全景式的布局与磅礴的气势甚至影响了一些南方画家的山水画创作。同时期尚有宋澥、燕肃、刘永、王端、翟院深等北方山水画家。及至北宋时期,北方山水画家成为画界追捧学习的对象,这种艺术流派经过长期的发展丰富,成就了郭熙、许道宁、燕文贵、李宗成、符道隐等一批重要山水画家,成为中国山水画艺术史上的第一次高峰。

(二) 五代宋初山水画的艺术表现与创作意境

五代宋初时期是山水画南北分野的主要时期,此时的山水画表现受到了南北方地貌的强烈影响,这也就意味着,在此时期的山水画创作中开始出现对于山水地貌求真描述的追求。荆浩在其《笔法记》中曾提到:“画者,画也。度物象而取其真。物之华,取其华;物之实,取其实。”[3]“贵似求真”是此时众多山水画家对于自身创作理想的追求,因而此时的北方山水画在艺术表现上首先是以求真为基准的,这也就为五代宋初全景式构图的出现奠定了基础。而这种“贵似求真”的审美与创作理念,很大程度上得益于此时的山水画家较好地继承与整理了隋唐及前代山水画的创作技法与经验,使其具备了描绘繁复细致的山体、林木形象的能力,再现写实的自然景象则成为画家展示自身绘画技法的最佳途径。

其次,在这种写实技法的影响下,突出北方山石奇崛伟岸的皴法开始出现并走向成熟。这一时期皴法以师法不同地域的山石环境为基点,结合了皴擦与水墨的技巧,其类型复杂多变,形成了多种形式的皴擦效果。这种成熟丰富的皴法也体现在不同的画家笔下,如荆浩多画短条子皴,关仝则有泥里拔钉皴,李成擅卷云皴,范宽则多做雨点皴。此时的诸多皴法均以表现点与面为主,并不突出其中的线条笔触,从而使所描绘的山石景色更接近于大自然中的真实存在。北方山水画家多使用的这类皴法强烈地表现出北方山石厚重、质朴的质地与雄强、浑厚的气质。

最后,从创作意境来看,五代宋初北方山水画家在写实之外,其实追寻的是一种自我心境的抒发与自然感情的倾吐,这其中就牵扯到画家与自然的情感互动及其所在作品中承载的心境寄托。李可染曾在《漫谈山水画》一文中对意境有一个概念性的阐释:“意境就是景与情的结合,写景即是写情。山水画不是地理、自然环境的说明和图解,不用说,它当然要求包括自然地理的准确性,但更重耍的还是表现人对自然的思想感情,见景生情,景与情要结合。”[4]那么,这其中情与景的结合在北方山水画家的笔中,不单是以描绘写实的自然景物为主要,其中更重要的一种表现载体,便是在这类作品中配以房屋人物以自娱。点景形象的出现最大程度上还原了画家自身居住或身临的场景,抑或展现画家内心憧憬与向往的桃源空间。点景笔墨与山水笔墨交相辉映,在当时成为山水画创作的重要呈现方式,这种点景的笔墨情趣充分表现了画家的创作思想,并成为传达山水画意境的点睛之笔。

二、点景人物在山水画中的功能与作用

(一) 点景人物在山水画中的功能性

点景人物在山水画作品中虽然是作为配景出现的,但在画家绘画精神与绘画理想的呈现上具有着重要的作用。同样,人物点景的出现也显示出绘画作品原型所处的环境,抑或是画家创作理想中所虚构的场景。这种场景的再现以及人物点景的穿插显示出不同作品的创作意向及其创作功能。高居翰在对中国山水画进行功能性的阐释时,将山水画作品按照功能意义划分为生日与庆贺某人长寿类、离别画以及表现隐逸山水的隐居图三类。[5]显然,隐逸山水的隐居图类是我们常见的,或者说是我们经常为之主观定义的作品。那么如何定义这些山水作品,仅仅通过不同技法的山石表现显然是不充分的,画面人物的形态、动作、活动、职业甚至性别就成为了辨别作品功能的重要部分,人物点景在山水画中的功能性在这时也就凸显了出来。

1.艺术表现功能

人物点景形象的出现首先要从山水作为人物画补景的历史开始追溯,隋唐之前的绘画作品中,多以人物画创作居多,在人物为主的画面之外,常以山石树木进行点缀陪衬,这种呈现往往称之为补景。补景很大程度上是为了配合人物形象与表现环境的需要,更依附于表现主题。而在经过“人大于山”到“寸马分人”的构图比例转变后,山水形象开始成为画面呈现中的主要部分,人物形象则作为点景形象出现。这种点景并非完全依附于主题,点景人物的艺术表现功能在这里与山水树木是相等的,二者相互融合、相互呼应,其艺术表现既是独立的又是相互依附的。点景人物的出现更突出了画面的艺术表现性,使作品更具和谐平衡的美感。

从绘画形式与技法来看,人物点景的出现首先是对于画面整体空间经营位置的精确把握。谢赫《画品》中提出了绘画的创作与审美体系框架——“六法论”,其中第五点提到了“经营位置”之说,之所以称之为“经营位置”,“经营”二字的含义便是其中重要的一点。“经营”在此所指为绘画实践中对表现对象所需要营造或安排的位置或地位,这里所突出的正是艺术家在绘画过程中的构思与想象。那么,人物点景在作品中的构图体现是需要画家经过长期的构思来表现的,在获取一定的构思观念后,如何在构图上将人物点景进行合理的分布,即是艺术家所谓的经营。人物点景经营位置的选择便是整体构图的一个有益补充。其次在绘画技法上看,点景人物往往由于经营位置的需求而比例较小,如何用寥寥数笔来表现人物点景的神韵是历代山水画家所追求的目标,以至出现诸多山水画家与人物画家合作创作一幅人物点景山水画作品的现象。人物点景所呈现艺术表现功能,既是作为画面整体意蕴出现的,又具有独立的、个体的艺术表现性,这种功能性使作品具有了鲜活的人性,内容与形式得到了更好的统一,画面也映现出更为和谐一致的效果。

2.时代再现功能

艺术作品在艺术技巧表现与艺术家情感表达的功能之外还有着重要的反映社会与历史的功用,中国历史上早期的绘画作品从其绘画形式与绘画内容来看,具有较强的宗教性或政治性,也就是说每一幅作品的创作都是与当时的历史背景密切相关的,这其中就包含着作品对于当时社会的再现作用。山水画作品在其艺术表现上是以不同区域、不同地貌的山石树木为表现对象,首先便具有了场景再现的功能,并且这种景象的再现是基于当时历史时期下某地某处的山石状貌而言的,从而出现了不同区域、不同时期山水画创作母本的差异。“对山川自然在不同区域、不同气候季节变化中的景色,给予尽情的赞美。有认为东南之山多奇秀,西北之山多浑厚;有认为嵩山多好溪,华山多好峰,衡山多好别岫,泰山多主峰。”[6](P116)而作为时代或社会的再现,则主要依附于山水画中的点景形象,其中的点景人物便是最为重要的部分。

从北方山水画中人物点景的类型来看,有行旅、隐居、探险、游乐、送别、民忙等类型出现,这些形象或是画家亲身经历的场景,或是画家亲眼目睹的景象,即便是想象中的景物,也是不会与自己所经历的时代相脱节的。那么,人物点景形象在北方山水画中就具有着重要的时代再现功用,并成功地为我们探究五代宋初时期北方社会的生活状况提供了重要图像佐证。这种再现首先体现在人物点景所穿的服饰上,通过画面的分析与研究,我们可以得到五代宋初时期北方民众主要的衣着形式,这里包括文人、渔民、农民、货郎、客商等等职业,这种时代再现的价值是重要而珍贵的。其次在于对当时民众生活场景的复原,关仝《关山行旅图》中的近景部分描绘有一安静的农家院落,并描绘了院落内正在进行不同工作的普通民众,有盘坐者,有赶驴者,有交谈者,真实地再现了当时民众间的互通关系。再次,真实地再现了当时民众工作或游玩时使用的工具,包括船只、扁担、农具等等。最后,这种不同形象不同场景的描绘还为我们带来了诸多时代隐喻,这还要从不同作品的不同创作背景着手阐释。

3.情感依附功能

在中国传统社会中,对于山的崇拜由来已久,山水艺术的构成与发展与中国文化中将山概念化成一个特殊而又神圣的主题是有着直接关联的。在中国文化中一些特定的山岳甚至成为各阶层民众的崇拜对象,比如分布于东南西北中的五岳,比如代表着仙道文化的蓬莱山,比如代表佛家思想的五大道场名山。这种山岳的崇拜一个是政治精英阶层的,也就是统治阶层受儒家“天命说”影响而产生的对于岳的崇拜,在历史上有多位皇帝曾前往五岳之首泰山举行封禅大礼,以彰显自己登基为天命所赐。另一崇拜为各阶层所共有的,以佛道思想为基础产生的一种传有神灵居住、可以于此修行得以长生或得以佑祷的“仙山”。当山岳作为艺术创作融入绘画题材中时,自然意味着这种创作与佛道思想以及政治需求是相关的,那么在汉朝的帛画、漆器中关于山水的描绘来看,这种需求与创作目的是一种常态存在的。再至南北朝时期,佛教与道教的广泛流传与发展,使更多的士人绘画开始将儒释道三家思想交融起来,并对山水产生了“道”的崇拜,即人与山可以通过某种途径(或直接体验、或以文艺形式再现)产生精神上的沟通与呼应,从而达到悟道的作用。南朝山水画家宗炳在其《画山水序》中有言:“独应无人之野。峰岫峣嶷,云林森眇。圣贤暎于绝代,万趣融其神思。余复何为哉,畅神而已。神之所畅,孰有先焉。”[7]宗炳将山岳的精神与历史圣贤相结合,使山岳具有了人格化的表现,而后经至隋唐再至五代宋初,画家表现山水的作品中依然有着深远的对于精神与“道”的审美追求,但此时绘画的主要功能性已经逐渐由政治宗教向艺术审美转型,这与长时期社会、政治与生活的变迁是有着密切的关联的。

点景人物在北方山水作品中的出现,使原本从宗教教化功能转向审美功用的山水画更加凸显了作者于其中的情感依附功能。画家对于山川的崇拜及悟道的体验通过点景人物的绘制在画面中表现出来,同时我们也应该从社会与历史角度分析画家的创作时代与创作背景。五代时期的政权更迭对于文人士大夫的人生选择影响极大,甚至使画者在世俗生活与功利世界里产生了相当的矛盾或压抑心理,北方山水中寒林荒树的呈现以及极端的使人压抑的全景式构图、密林式描绘便是这一心理出现的重要佐证。那么,不同样貌与题材的点景人物的出现便是画家试图解放自我、超脱内心的见证。这些人物不仅使画家融入到所写的山水景象之中,又召唤着画家将自己的情感寄托在山水之上,通过这些点景的表达以使自己达到追求美、融入美的境界之中。

(二)点景人物在山水画创作中的作用

明人张祝跋元画《临溪草阁图》时有言:“山水之图,人物点景犹如画人点睛,点之即显。一局成败,有皆系于此者。”清人郑绩所著《画学简明》中亦有:“盖山水中安置人物处为通幅之主脑,山石林屋皆相顾盼。”由此可见,在中国传统的山水画创作中,山石与水涧的场景再现或抽象表达并非是画家所要表现的情感所在,而仅仅是画家内心情绪的部分物质寄托。当点景人物在画面中呈现的时候,一幅山水画作品才具有了点睛之笔,情感才有了依附之处,一幅山水画的主题才就此落定。从点景人物的创作技巧来看,由于人物在整幅作品中比例较小,占用空间有限,也就意味着画家需要用简短的笔墨表现出人物的神韵,这正是中国传统绘画中“以形传神”说的作品审美标准,如何使点景人物具有神形兼备的画面效果也是艺术家关切且十分重视的地方。点景人物的勾勒技法随着山水画技法的发展而不断成熟,这种成熟也意味着“神”的表现开始从写实转向笔墨点染的层面,使用简短的笔法描绘生动的形象,并使人物形象融入场景之中是艺术家寻求天趣与悟道的必然选择。由于对点景人物的重视,五代宋初时期甚至出现了诸多人物与山水画家合作的作品。如《宣和画谱》中曾有对关仝作品点景人物的描绘:“仝于人物非所长,于山间作人物,多求胡翼为之。”[8]而宋初李成著名的《读碑窠石图》亦是李成画山水、王晓绘人物的合作。这种对于人物传神的重视,使一些山水画家不得不求诸于人物画家,以求点景人物为作品更添神韵。愈是传神的人物表现则愈是彰显整幅山水作品的神韵,这种神韵也愈是反映到观者的审美需求之中,从而使画者与观者达到一种对于山水意蕴追求的互动关系之中。

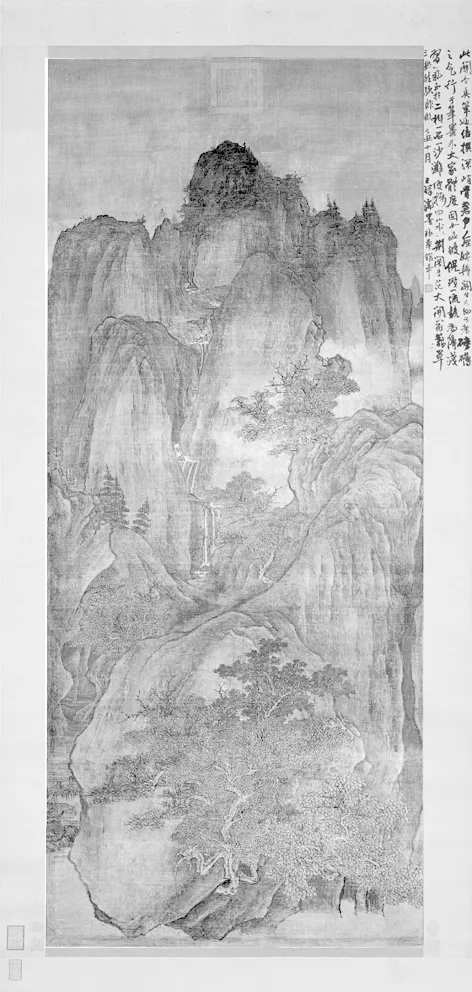

图1 李成 读碑窠石图

而在功能性方面,更多人物场景的呈现以及更多人物细节的描绘就更能体现绘画作品中所隐喻的内容。这种隐喻或许是对于社会的反思,或许是对于自我的探讨,更甚者是对于信仰、宗教及世界宇宙的畅想,表现出了中国古人丰富的想象力与表现力。在传世的中国山水画作品中,有诸多作品都是由于人物点景的内容而得名,最为知名者莫过于宋初画家范宽的名作《溪山行旅图》,正是由于该图近景部分有一队在山中前行的旅队,因而点出主题得名《溪山行旅图》。点景人物在山水画创作中具有多重的作用,既有艺术创作的丰富又有实际功能的呈现,北宋画家郭熙在《林泉高致·山水训》中言:“世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。”点景人物之功能与作用亦正是使山水作品更具可行、可望、可游、可居特点之重要因素。

三、从关仝到李、范:点景人物的类别与意境

五代宋初是一个特殊的历史时期,由于战乱与政权更迭的影响,此时的文化倾向介于唐文化与宋文化之间,成为盛唐开放的审美观念与北宋内敛的文人意象历史进程中的过渡时期。艺术家所表现的对象与呈现的作品也透露出一些对于物象与表现的矛盾,对于自然真实的再现与运用笔墨表现自身的感受仿佛仍处于一个探索的时期,但各类技巧与笔墨的创新与呈现依然使之成为中国山水画史上重要而伟大的阶段。在对于此时北方山水画家的画史描述中,郭若虚在《图画见闻志》中曾将关仝、李成、范宽同名为“三家山水”,并有“画山水唯营丘李成、长安关同、华原范宽,智妙入神,才高出类。三家鼎跱,百代标程”[9]的论述,可见三人在当时的北方山水画坛已是标杆性的人物,其风格与笔墨追随者众多,对于后世中国山水画的发展起到了不可替代的作用。

(一)三者传世作品中的点景人物类别

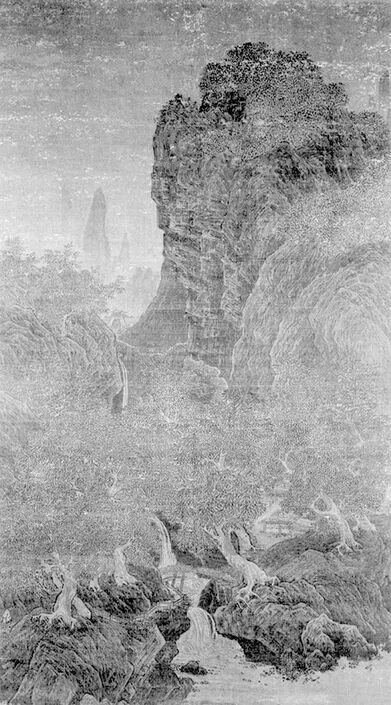

图2 关仝 秋江待渡图

从关、李、范三者的传世作品来看,三者在山水画的表现形式、构图及点景人物类别上均有相近之处。从人物形态及状貌进行区分,主要有隐逸文人、渔耕民众、行旅者三类构成,同时还有一定综合了诸类型人物的综合性点景人物表现场景。而这三类人物类别通过画面内容及作品功能又可分为离别图、隐逸图、行旅图及生活图四类。对于隐逸文人表现,是三家山水点景人物中的重要表现类型,其中关仝的《秋江待渡图》尤为典型。作品表现了一组文人逸士渡口离别的场景,画面远景以一完整而硕大的山石作为背景,体现出典型的北方山水面貌,中景处有一精细楼阁,似为画家心中畅想的桃源天地,近景则是由远景江河延伸而来形成的一处渡口,画面右侧描绘了两位互道离别的士大夫与近身童儿,是一幅典型的文人离别画。同样的隐逸文人类型作品还有关仝的《西岩暮色图》,范宽的《秋林飞瀑图》《雪山楼阁图》,李成的《读碑窠石图》《寒林骑驴图》等。

单幅表现渔耕民众类型的作品在三家山水中较为少见,但这种人物类型多与其他类融合为一处,文人逸士与渔耕民众同处一图,似乎体现着画家对于渔耕民众生活的向往。李成所作《晴峦萧寺图》在近景部分以一平坦的场域表现了挑担货郎及周边房屋内的售卖者,表现了渔耕民众日常生活中的一处场景。关仝《关山行旅图》的近景处亦有表现农家庭院生活的场景,甚至还画有鸡鸭鹅犬等与农耕社会息息相关的动物以抒发处自身对于农耕生活的向往。

行旅者是三家山水表现的一个重要题材,这类行旅者既有货商性质的旅队,亦有文人相貌的行旅郊游,作品形式对后期山水画点景人物创作影响很大。行旅者类别的作品中最具代表性的莫过于范宽的《溪山行旅图》,作品近景山底处绘有一队商旅,人物比例在整副作品中所占极少,但通过这种人与自然的对比,表现了秦川壮阔浩莽的气概,使画面具有了生命力,成为作品创作的点睛之笔。另外,关仝的《关山行旅图》,李成的《茂林远岫图》均表现了一定行旅的题材。

(二)经营位置:点景人物的构图法则

正如上文所述,点景人物在山水画作品的空间布置上是通过画家严谨而又细致的构思进而呈现到画面上的,那么对于点景人物形象的布置在三家山水作品中也是具有一定构图法则存在的。为凸显北方山水的壮阔与雄伟,首先远景部分基本上是不会进行人物点景的描绘的,即便如关仝《秋山晚翠图》远景中曾有一处小路栏杆的描绘,但也未有人物的出现。那么人物的出现则主要分布于近景与中景部分,甚至可以说绝大多数都处于近景处,也只有这样的描绘才更能显示出全景构图山石树木的压迫感与紧密感。

图3 关仝 关山行旅图

图4 关仝 秋山晚翠图

那么在构图的图式构成上,我们又可以从不同表现题材的表现特征上分析构图的差异。行旅式题材的作品,人物点景多于近景处出现,并多位左右行走的旅队,画家多先于画面近景处描绘一处较平坦且空梳的小路,再于其上绘行旅者,对比压目而来的山石,这种突然的人物点景与周围环境的描绘使其具有了桃花源式的图景效果。文人逸士型点景人物则不具固定构图图式,既有如范宽《秋林飞瀑图》中几乎隐于山林之中的隐士,又有如李成《读碑窠石图》《寒林骑驴图》等扩大人物形象,偏重中景表现的描绘。民众生活景象类型中多于进行留一处空旷处,绘制民众生活场景,人物归置其中,屋宇、桥梁、船只等等交融其中,与中远景的山林形成强烈的对比。

图5 范宽 秋林飞瀑图

(三)从创作背景到作品意境

创作背景来自于画家进行一幅山水画创作时所提前得到的关于社会、时代、自然、自我的行为经验,这种经验在每一幅作品创作时均有不同,因此我们很难真实地还原每一幅作品的创作背景。但从目前存世的作品来看,我们可以通过作品画面的构成、图式、风格、点景等方面发现诸多线索,试图还原历史与时代背景,进而更清晰地认知作品意境,其中的人物点景即是极为重要的一部分。郭熙在《林泉高致》中曾说道:“春山烟云连绵人欣欣,夏山嘉木繁荫人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏翳瘗塞人寂寂。”[10]这虽然是一种不同季节山水画表现形式的表述,但同时也意味着通过人物点景可以去观察画面的自然环境背景,进而通过这种自然背景再对作品的创作背景进行分析。

通过人物点景的职业、数量、活动等方面的分析,我们可以发现一些画家在创作时的关于自我与自然关系的阐述。如李成与王晓合作的《读碑窠石图》中,画家通过枯枝残木描绘了一个苍凉冷落的场景,残碑枯树以及读碑人物的描绘给人以寂寥凄凉的情境,读碑者仿佛正是画家自身的写照。这种独特的内容表现,仿佛呈现出画家对于人世沧桑、世事变迁的感慨与叹息,读碑亦为读史,通过读碑人物及牵马童子神情的表现,又隐喻出画家在当时不愿与官仕为伍,避于一隅专心艺事的人生追求。这与刘道醇《圣朝名画评》中的记载:“成曰:吾儒者,粗识去就,性爱山水,弄笔自适耳,岂能奔走豪士之门,与工技同处哉”[11]形成了呼应,既体现出了作者的人物性格,又进一步深化了作品的创作意境。

四、结语

北方山水画是我国绘画史上重要而又关键的一部分,五代宋初的北方山水画以严肃而具有营造精神的写实方式描绘了北方山水独特的景象,其中的人物点景形象突破了前代人物作为配景或山水作为人物画配景形式的出现,使人物开始融入到山水景象之中,成为画家与观者的精神寄托之处。“作为主体的画家,此时被移植入画面中的山水之内。这些人物有如画家的替身,与观画者进行想象中的互动,尤其如果这些观者和画家志趣相通,属于同一个精神与文化的集合体。”[12](P24)人物点景在凸显北方山水画独特的寒林疏散的意蕴上具有着重要的功用,通过人物的服饰、动作、活动场景及其相关工具,都为我们重现了当时的自然与社会景象,成为我们追溯前人历史的珍贵史料。关仝、李成、范宽在历史上被称为“三家山水”,三者的山水画作品中均有大量的人物点景形象的出现,这种人物点景在北方山水画中的意境与功能随着时间的流逝也逐渐发生着转变,我们在三人不同时期的作品创作中也可以窥见端倪。这种人物点景形象及内容的描绘以及通过人物形象表达某种意义的图式创作为后世山水画的发展奠定了基础,成为中国山水画创作中不可或缺的重要部分。