中药联合肠内营养治疗重症急性胰腺炎的疗效观察

2020-01-09陆晓春陈易

陆晓春 陈易

急性胰腺炎(acute pancreatitis,AP)是消化内科临床常见病的一种,主要表现为胰腺水肿、出血甚至坏死性炎症反应,其中重症急性胰腺炎(serve acute pancreatitis,SAP)具有起病急、进展迅速、并发症多、病死率高等特点,发病率约为AP 总体的10%~20%[1]。目前肠内营养在临床SAP 的治疗中已得到广泛应用,而随着中药的临床应用进展,相关报道及Meta 分析多见[2-4],但同时研究中药及肠内营养治疗效果的报道相对较少。本研究采取多组对照,完善中药治疗与联合肠内营养治疗的疗效评价,总结治疗方案对本病的价值与经验,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取本院于2014年10月—2019年2月收治的SAP 患者共71例,其中男性56例,女性15例,年龄18~81 岁,平均46.1 岁,参照《中国急性胰腺炎诊治指南(2013,上海)》,符合SAP 的诊断标准,Ranson 评分≥3 分,APACHE Ⅱ评分≥8分,排除存在严重的多系统原发性疾病、精神障碍、多种药物过敏、需外科手术治疗的患者。将收治患者随机分为基础组24例、中药组30例、联合组17例,其中基础组男性20例,女性4例;年龄28~81 岁,平均(50.42±16.29)岁;病程2~72 h,平均(25.08±21.58)h。中药组男性23例,女性7例;年龄17~75 岁,平均(45.07±14.27)岁;病程2~72 h,平均(22.80±18.08)h。联合组男性13例,女性4例;年龄21~77 岁,平均(41.76±16.23)岁;病程2~72 h,平均(28.05±23.58)h。三组患者性别、年龄、发病时间等临床资料差异无统计学意义(P >0.05)。

1.2 治疗方法

所有SAP 患者入院后给予常规抑酸、抑酶、解痉、止痛、防治感染、维持水电解质平衡等治疗。中药组在常规治疗基础上,早期给予单味大黄粉剂口服,每日3 次,每次3 g,剂量可根据患者肠鸣音恢复及排便情况调整,以每日稀便3~5 次为宜;联合组在早期中药治疗基础上,给予肠内营养,鼻空肠营养管固定后,予肠内营养制剂(百普力)经管匀速滴注,滴速由20 mL/h 逐步过渡至100 mL/h,每日用量以满足机体对能量要求为宜,给予肠内营养后停用中药粉剂。

1.3 观察指标

(1)临床症状缓解时间:包括腹痛及腹胀缓解时间、肛门排气时间及自行排便时间;(2)临床相关生化指标检测:包括血清淀粉酶(AMS)及白细胞计数(WBC)水平。(3)并发症发生率:各组患者发生并发症的频数及种类。

1.4 疗效标准

根据参考文献制定疗效标准[5]:(1)治愈:经治疗后,患者腹痛、恶心、发热等临床症状消失,实验室检查提示AMS 及WBC 水平均恢复正常;(2)显效:经治疗后,患者临床症状明显减轻,实验室检查指标均明显改善;(3)有效:经治疗后,患者临床症状有所减轻,实验室检查指标有所改善;(4)无效:经治疗后,患者临床症状无改善或加重,实验室检查指标无明显变化。

1.5 统计学方法

采用SPSS 20.0 软件,计量资料采用方差分析,用()表示;计数资料采用χ2检验,用(n,%)表示,P <0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

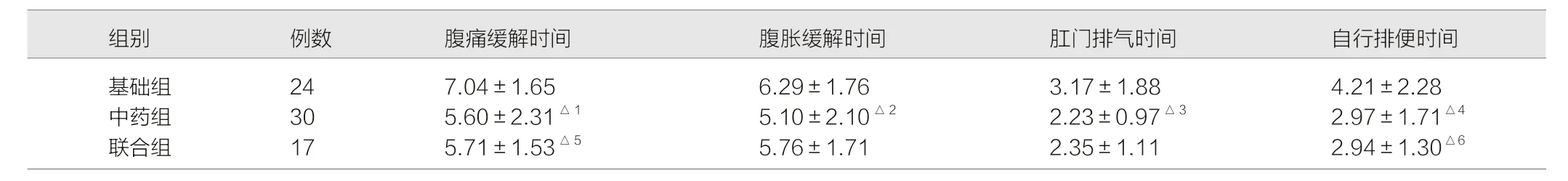

2.1 三组临床症状缓解时间的比较

中药组与基础组对比,腹痛及腹胀缓解时间、肛门排气时间及自行排便时间均有明显下降(P <0.05),说明中药治疗后症状缓解时间更早。联合组与基础组对比,仅腹痛缓解时间、自行排便时间有明显下降(P <0.05)。联合组与中药组对比,各项症状缓解时间差异无统计学意义(P >0.05)。见表1。

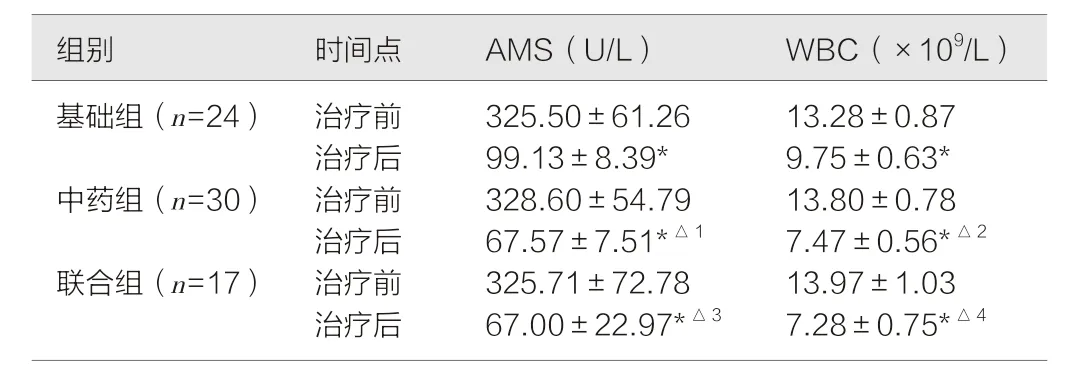

2.2 三组治疗前后临床相关生化指标的比较

三组患者在治疗前,AMS 与WBC 水平差异均无统计学意义(P>0.05)。在治疗后,三组患者AMS 与WBC 水平均与治疗前相比明显改善(P <0.05)。在治疗后,中药组与联合组的AMS 与WBC 水平改善程度均明显优于基础组(P <0.05)。但联合组与中药组的AMS 与WBC 水平改善程度对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 三组临床症状缓解时间的比较(d,)

表1 三组临床症状缓解时间的比较(d,)

注:与基础组比较,△1P=0.008,△2P=0.024,△3P=0.016,△4P=0.017,△5P=0.033,△6P=0.034。

表2 三组治疗前后临床相关生化指标的比较()

表2 三组治疗前后临床相关生化指标的比较()

注:与本组治疗前比较,*P <0.05;与基础组相同时间点比较,△1P <0.001,△2P <0.001,△3P <0.001,△4P=<0.001。

2.3 三组临床疗效的比较

在治疗后,中药组与联合组的总有效率均高于基础治疗组(P<0.05)。但联合组与中药组相比,总有效率差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.4 三组并发症的比较

基础组共发生并发症9例,其中ARDS 3例,假性囊肿2例,肝肾功能不全3例,消化道出血1例。中药组共发生并发症4例,其中假性囊肿3例,胰腺脓肿1例。联合组共发生并发症3例,其中ARDS 2例,假性囊肿1例。并发症发生率比较,中药组(13.33%)与基础组(37.50%)对比,并发症发生率有明显下降(P=0.039),其余各组间对比差异无统计学意义(P >0.05)。

3 讨论

重症急性胰腺炎(SAP)是由多种病因引起大量溶酶体酶及炎性介质暴发性释放,加重胰腺毛细血管和腺泡损伤,引起多脏器衰竭甚至死亡。而胃肠功能衰竭是SAP 最常见的脏器衰竭表现,常发生于其他脏器衰竭之前,与胰腺坏死组织继发细菌感染及全身炎症反应密切相关,也是SAP 治疗的重点和难点[6]。在临床上,常规采取禁食、胃肠减压等方式减少食物对胰腺的刺激,从而减少胰液的分泌,降低炎性因子的释放,达到治疗的目的。但随着对SAP 研究的深入,多项研究提倡在控制胰腺自身消化同时,应尽快促进胃肠功能恢复,避免肠道细菌移位、肠粘膜屏障功能受损[7-8]。

而肠内营养(enteral nutrition,EN)促进肠粘膜细胞再生,维护肠粘膜屏障,可有效控制肠道菌群外移,降低肠源性感染发生率[9],达到“胰腺休息”的目的[10],同时,加强患者的营养支持,提高免疫力,增强患者的抗病能力,从而辅助SAP 的其他治疗[11]。目前,肠内营养的应用越来越广泛,《中国急性胰腺炎诊治指南》建议待患者胃肠功能可耐受时,应尽早实施肠内营养,相关文献表明早期肠内营养可显著降低病死率[12]。胃肠功能是否恢复是SAP患者进行肠内营养支持的重要依据,因此,在临床工作中,应重视改善胃肠功能,早期通气、通便,以便进一步实施EN 治疗。

在传统中医学中,急性胰腺炎可归于“腹痛”、“膈痛”等范畴,采用疏肝理气、通里攻下、活血化瘀等治法[13],在《中国急性胰腺炎诊治指南》中指出,单味中药、复方制剂等均被临床实践证明有效。而大黄为临床SAP 治疗中最常用的单味中药,具有攻下积滞、荡涤肠胃、清热泻火、凉血祛瘀等功效[13],现代药理学研究表明其能促进肠蠕动,抑制肠道菌群移位,防止和修复肠粘膜损伤,从而维护肠屏障功能[14]。在急性胰腺炎发病早期,因肠麻痹常规禁食,但不限制中药使用,反而多研究表明[15-16],中药早期(发病12 h 内)应用可明显改善症状,降低病死率及并发症发生率,缩短住院时间,同时为早期肠内营养的实施提供临床基础。

在本研究中,采用中药治疗与联合肠内营养治疗的患者,与基础组对比,症状、生化指标等均有明显好转,疗效明显,并发症发生率降低,表明中药及肠内营养应用均对重症胰腺炎恢复及预后有良好的影响。但两组间对比无明显差异,考虑中药早期应用后实施肠内营养的时机仍有不当之处。肠内营养应考虑在肠麻痹解除基础上应用,或可在实施肠内营养后再行中药灌肠治疗。中药化学成分复杂,疗效机制目前仍有不清之处,需辨证施治,临床用量难以个体量化,今后仍需大量基础实验及临床研究对此进行深入探索,在前人基础上再作创新。

表3 三组临床疗效的比较