太湖水体磷浓度与赋存量长期变化(2005-2018年)及其对未来磷控制目标管理的启示*

2020-01-09朱广伟国超旋秦伯强张运林朱梦圆

朱广伟,邹 伟,国超旋,秦伯强,张运林,许 海,朱梦圆

(中国科学院南京地理与湖泊研究所,湖泊与环境国家重点实验室,太湖湖泊生态系统研究站,南京 210008)

太湖局部蓝藻水华问题自1970s中期就开始得到关注[1],至1988年时已经比较严重,5-11月北部太湖蓝藻水华发生已经比较普遍,蓝藻水华面积可达1000 km2,1991年已经引发了无锡梅梁湾梅园水厂停水事件[2]. 此后太湖的富营养化治理逐渐展开,流域洗涤剂禁磷、面源污染控制、湖体生态修复等治理工程先后实施[3-4]. 然而,本世纪以来,太湖的蓝藻水华问题反而明显加重,2007年发生了贡湖水源地供水危机事件[5],引发了新一轮投入强度更大的污染治理,太湖入湖河道和水体总磷浓度开始下降[6-7]. 2017年,江苏省人民政府发布了《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》,提出太湖2020年总磷(TP)控制目标为Ⅲ类水,即0.05 mg/L. 然而2017年太湖水体蓝藻水华再次大暴发,水体TP浓度反弹增高[8],2017年与2010年相比,太湖水体叶绿素a浓度从19.4 μg/L增高到45.5 μg/L, 藻类密度从1702×104cells/L增高到12227×104cells/L, 蓝藻密度从1394×104cells/L增高到11766×104cells/L, TP浓度增高16.9%[9], 这些变化使得2020年太湖TP控制目标的实现难度增大. 因此,有必要重新审视太湖水体磷的问题.

磷是湖泊富营养化过程中极其重要的营养元素[10], 是湖泊营养状态评价的关键指标[11]. 然而,地处亚热带的长江中下游洪泛平原地区浅水湖泊的磷本底高,湖底底泥富含磷,湖泊生产力高[12-13],给该地区湖泊富营养化控制带来了极大的挑战. 特别是大型浅水湖泊,风浪发育充分,底泥再悬浮频繁,磷的内源供给通量大、速度快、效率高[14-15]. 因此,从区域地理本底基本特征来看,太湖、巢湖等长江中下游地区浅水湖泊的蓝藻水华发生风险高,磷控制难度大[16].

太湖水体磷浓度并非简单的输入、输出、沉降、自净过程,而是受出入湖磷收支平衡、湖体水体-沉积物交换平衡、水相生物吸收与分解释放平衡的多重控制,特别是蓝藻水华生消过程中引发的营养盐“四重循环”[17],使得水相磷浓度变化机制复杂,时空波动较大,影响因素多. 出入湖磷收支方面,太湖的磷外源负荷可达2800 t/a[18],湖体净滞留率在50%左右,且年际变化大[19-21]. 内源交换方面,基于静态释放培养法估算的太湖内源磷负荷可达899 t/a[22],而基于动态释放的内源磷释放通量估算值还远超此值[23]. 太湖水相磷的生物吸收、微生物分解等水相磷循环过程速率极快,蓝藻水华生长和腐烂分解过程都对水体磷浓度及其环境生态效应影响极大[24-25],藻类生长能够通过分泌碱性磷酸酶等机制加快水相磷再生,水相平均58%的颗粒态磷能够转化成藻类可吸收利用的溶解态磷[26]. 这些内、外源及水相磷迁移转化过程的交织,使得太湖水相磷浓度变化具有很大的不确定性.

在经历了10年的污染综合治理之后,太湖的出入湖水量和磷负荷,水体氮浓度及形态,水体沉水植被分布与群落结构,湖体渔业方式及强度等,均发生了较大的变化[27],甚至藻类的群落结构也发生了较大的变化[28]. 这些变化可能对水体磷浓度、时空分布及其蓝藻水华效应产生不同的影响. 本文依托中国科学院太湖湖泊生态系统研究站(TLLER)2005年以来对太湖32个点位季度水质监测结果,结合太湖水位、水量变化监测,拟从水相不同形态磷的赋存量变化角度,分析太湖水体磷的变化特征、驱动因素及其控制对策,并尝试分析太湖2020年TP控制目标实现的不确定性,为太湖蓝藻水华治理和水生态修复管理提供科技支撑.

1 材料和方法

1.1 监测点布设与采样方法

太湖水位监测点设在太湖梅梁湾湾口东侧TLLER的水上观测场,毗邻贡湖湾(31°25′10″N,120°12′57″E). 每日8:00、14:00、20:00时3次读取水尺(以吴淞基准面为参照),平均值为当日水位值. 通过TLLER站区的气象观测场获得逐日的气温、光照、风速、风向、降雨量等气象参数.

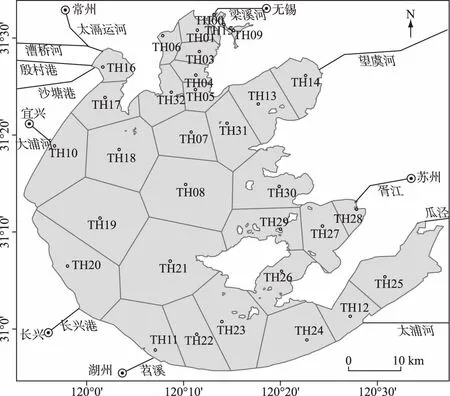

从2005年1月以来,太湖湖泊生态系统研究站在全湖布设32个逐季度监测点,开展现场调查和水质、生物指标采样分析(图1). 每次调查均测定水深值,并根据多年的水深数据,以及测定水深时同日TLLER测定的水位值,估算出32个点位的湖底平均高程,再以泰森多边形插值,获得各个监测点位所代表水域的面积(图1),以面积和水深乘积获得该点位代表区域的水量,累积可得该季度全湖总水量.

图1 太湖站水质和生物调查点分布及泰森多变性插值的代表区域Fig.1 Distribution of seasonal monitor sites and their representative regions interpolated by Thiessen polygon method in Lake Taihu

水质调查中,西北部的竺山湾(TH16、TH17)和大浦口(TH10)、北部的梅梁湾(TH00、TH01、TH03、TH04、TH05、TH06、TH32)、东北部的贡湖湾(TH13、TH14)以及湖心区北部(TH07、TH08)这14个点采样频次为逐月采样,其余点位则是逐季度采样(图1),分别在2月、5月、8月、11月采样,相应代表冬、春、夏、秋季节.

用于分析水体营养盐和浮游植物叶绿素a浓度(Chl.a,μg/L)的水样为水柱中表、中、底3层混合样,用2.5 L有机玻璃采水器分别采集水下20 cm(表层)、底泥上20 cm(底层)及50%水深处(中层)的水样,现场混匀,灌装于5 L水样桶中,带回实验室进行营养盐和Chl.a等指标分析.

1.2 水质分析方法

1.3 水相磷的赋存量计算及统计方法

基于水量计算基础上的水相磷赋存量计算方法与赵林林的计算方法相同[31],即采用各点代表水域的水量与测定各形态磷浓度的乘积. 分区、分季度及年际平均水质指标采用各区、各季度、各年的数学平均值. TN、TP、Chl.a的平均值中剔除了几次异常高值(TP超过1.0 mg/L,伴随大量藻类堆积,TN、TP、Chl.a约为夏季正常均值的5~10倍). 各形态磷的库存量计算时,以该季度水位值计算而得的各点位代表水量与浓度值的乘积,然后加和所得.

空间分析时,将太湖划分为西北(NW)、东北(NE)、西南(SW)、东南(SE)4个区,西北区由点位TH16、TH17、TH10、TH18、TH08、TH07、TH32、TH05、TH04、TH03、TH06、TH01、TH00共13个点代表区域组成;东北区由TH09、TH15、TH31、TH13、TH14共5个点代表区域组成;西南区由TH19、TH20、TH21、TH22、TH23、TH11共6个点代表区域组成,其余8个点位为东南区.

分析影响总磷赋存量(CTP)、总颗粒磷赋存量(CPP)、溶解性总磷赋存量(CDTP)、溶解性有机磷赋存量(CDOP)及总反应性活性磷(CSRP)与环境因子之间的关联时,采用随机森林模型(Random Forest)确定环境因子的相对贡献比率,利用交叉验证生成了2000棵树,每棵树每个节点预选3个特征变量,预测变量的重要性取决于其在各个树中被选择的频率[32]. 该分析通过R软件中的随机森林 SRC包和GG 随机森林包子函数实现. 不同因素间的相关性判别使用Pearson系数(P),P<0.05为显著相关,P<0.01为极显著相关.

2 结果与分析

2.1 各形态磷浓度长期变化

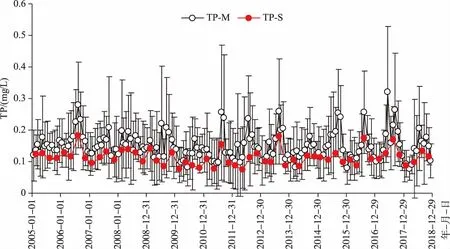

2017年太湖水体磷浓度出现了明显的反弹. 2005-2018年太湖各形态磷浓度的年均值如图2所示. 就TP浓度而言,14年的平均值为0.113 mg/L,其中最高值出现在2006年(0.134 mg/L),而第二高的峰值出现在2017年(0.131 mg/L);最低值出现在2010年(0.086 mg/L). 2006-2017年的12年TP浓度变化大致呈“V”型,2006-2010年下降明显,而2010-2017年则逐步上升. 与环保部门的监测结果相比[7],TLLER的TP浓度监测结果偏高,这与TLLER监测方案中西北部高污染湖区布点偏多、样品预处理中未进行静置沉降预处理等监测方法不同有关,不影响基于同一监测方案下的结果比较.

图2 太湖水体各形态磷浓度的年均值变化Fig.2 Variation of yearly average phosphorus concentration in Lake Taihu

太湖水体中TP与DTP浓度的多年变化趋势并不相同. TP浓度的变化主要受PP浓度变化影响. 从图2可以看出,太湖水体中TP浓度的变化基本与PP变化一致,而与DTP等溶解性磷浓度的年均值变化曲线差异很大. PP平均浓度占TP浓度的69%,而DTP平均浓度只占TP浓度的31%. 太湖水体中DTP浓度的多年平均值为0.036 mg/L,峰值分别出现在2008年和2013年,年均浓度值分别为0.047和0.048 mg/L. 尽管这两年TP浓度也都出现了一个峰值,但是由于PP浓度变化不大,TP浓度的峰值都不是多年最高的. 而在TP浓度出现峰值的2006年和2017年,DTP浓度反而下降,分别为0.031和0.029 mg/L,而且低于多年平均.

太湖SRP的浓度变化与DTP大致一致,多年平均值为0.015 mg/L. 值得注意的是,TP和PP浓度出现峰值的时候,SRP浓度也相当低,如2017年的SRP浓度均值仅为0.013 mg/L,低于多年平均值. 太湖DOP浓度的多年平均值为0.021 mg/L,大多数年份都高于SRP浓度平均值,多年变化趋势也与DTP更为接近.

2.2 各形态磷浓度的季节波动性

作为一个受纳多个大中型城市来水、风浪扰动频繁引起表层底泥颗粒物再悬浮、兼有草型湖区和蓝藻水华严重湖区的大型浅水湖泊,太湖水体磷浓度存在极大的时空差异性. 在评价太湖的磷浓度变化、设定太湖的磷控制目标时必须充分考虑时空波动性.

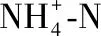

图3 太湖全湖水体总磷浓度(TP-S)的季节变化及北太湖总磷浓度(TP-M)的月变化Fig.3 Variations of seasonal total phosphorus concentration in whole-lake and monthly variations of total phosphorus concentrations in northern Lake Taihu

从全太湖32个监测点位的逐季度TP浓度平均值(TP-S)与北太湖14个监测点位逐月水体TP浓度平均值(TP-M)及其误差量变化(图3)可以看出,(1)TP-S与TP-M的变化趋势一致,说明TP-S能够反映出太湖水体磷的变化过程;(2)TP-S多年均值明显低于TP-M,TP-S为0.113 mg/L (n=56),而TP-M为0.149 mg/L (n=156),全湖均值是北太湖均值的76%,这与月均值采样点更多地落在污染相对严重的西北太湖、梅梁湾等有关;(3)由14个点位数据平均而来的TP-M值误差更大、波动性更强,平均误差为0.084 mg/L,占平均值(0.149 mg/L)的56%,表明污染相对较重的北太湖,各个监测点之间的差异性也非常大.

基于季度32个监测点位获得的全湖各形态磷浓度的季度变化(图4)进一步显示,与年均值相比(图2),全湖季度均值表现出更大的波动性. 8月代表夏季,是太湖水体TP峰值出现的高发期. TP的季度变化曲线显示,排名最高的前5年及均值分别为:2006年,0.182 mg/L;2013年,0.179 mg/L;2016年,0.175 mg/L;2017年,0.170 mg/L;2011年,0.153 mg/L. 这种异常峰值均出现在蓝藻水华相对较重的夏季,说明就总磷而言,其浓度极值受蓝藻水华情势的影响特别大. 从14年的平均值而言,8月份的TP平均值为0.135 mg/L (n=14),夏季显著高于其余季节,而秋、冬、春季的差别不大(11月、2月和5月的均值分别为0.107、0.108和0.103 mg/L).

图4 太湖各形态磷浓度的季度变化Fig.4 Seasonal variations of different phosphorus fractions in Lake Taihu

夏季TP和PP浓度的峰值往往同步出现(图4). 2005-2018年间,太湖全湖PP浓度最高值出现在2006年8月(0.149 mg/L),次峰值出现在2017年(0.119 mg/L)、2013年(0.116 mg/L)、2017年(0.114 mg/L)和2016年(0.112 mg/L).

DTP浓度的季节波动性要小于PP浓度,多年平均值介于0.012~0.069 mg/L之间,但是仍然出现多个明显偏离均值的异常情况. 比如2013年、2016年和2007年夏季的平均值分别为0.069、0.063和0.061 mg/L. 而SRP浓度的峰值分别出现在2016年、2013年、2007年和2017年的8月. DOP则在2008年出现一个峰值,近年来呈现稳定下降的趋势.

2.3 相关水质、水文指标的变化

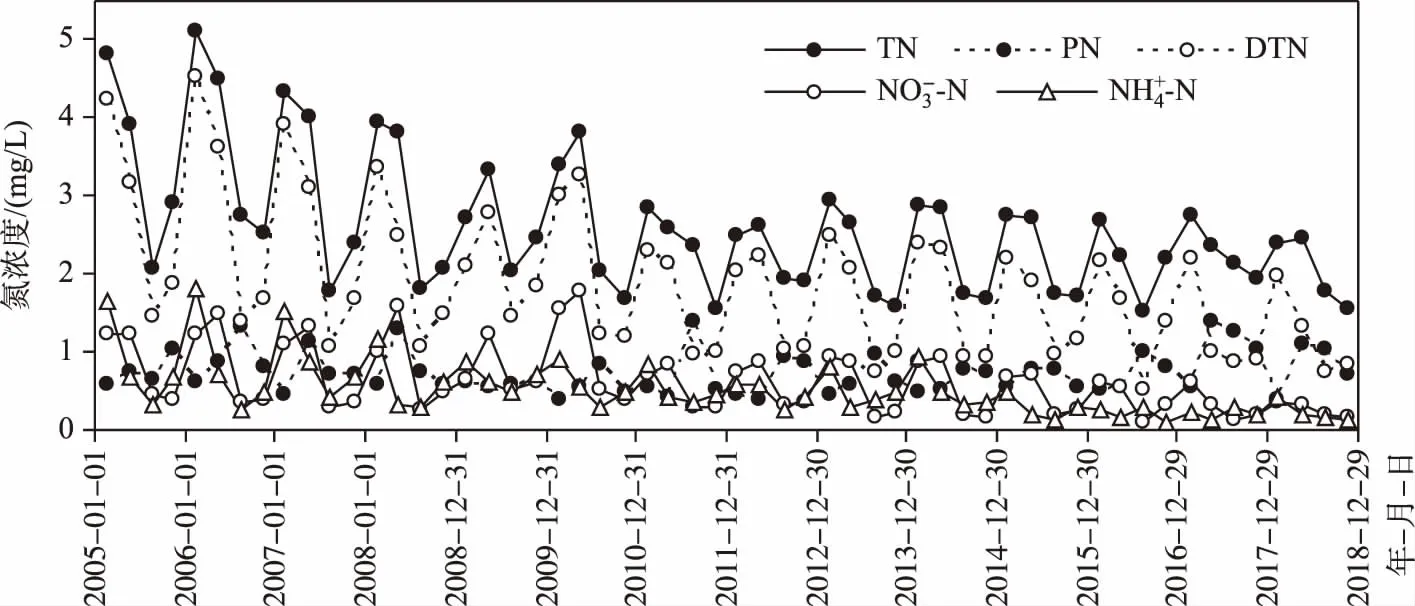

图5 太湖水体各形态氮全湖季度平均值变化Fig.5 Seasonal variations of different nitrogen fractions in Lake Taihu

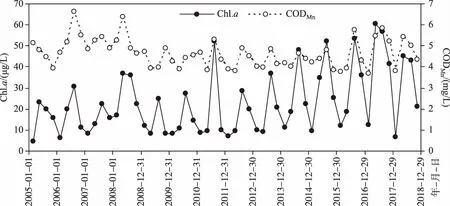

2.3.2 叶绿素a从2005-2018年太湖水体浮游植物Chl.a的浓度变化(图6)可以看出,太湖多年全湖平均Chl.a浓度为22.7 μg/L,但是季节变化很大,2月、5月、8月、11月的多年平均值分别为9.6、22.7、38.0、20.3 μg/L,夏季大于春、秋季,春、秋季相当,冬季显著低于其他季节. 2012-2017年太湖夏季水体Chl.a浓度还呈现逐年升高的趋势,8月的全湖平均值分别为28.7、36.7、48.0、52.2、53.2、56.6 μg/L,此外,2017年5月全湖平均Chl.a浓度达到多年最高值(60.6 μg/L). 2018年水体Chl.a浓度虽然显著下降,但也出现了5月、8月双峰,表明浮游植物生物量高值期的持续时间较长.

图6 2005-2018年太湖水体叶绿素a浓度及高锰酸盐指数的季节变化Fig.6 Variation of chlorophyll-a and permanganate index concentration in Lake Taihu from 2005 to 2018

2.3.3 高锰酸盐指数 2005-2018年太湖全湖逐季度CODMn介于3.70~6.61 mg/L之间,平均值为4.64 mg/L (n=56). 其中2006年和2008年的夏季较高,均超过了6.0 mg/L的III类水标准上限(GB 3838-2002). 总体而言,14年间,就年平均值而言,CODMn并未出现明显的下降(图6),最大值出现在2006年,最低值出现在2013年. 其中2009-2015年总体变化较平稳,但是2016年8月以后,CODMn浓度又开始出现剧烈的季节波动,2017年出现了春、夏、秋三季的高值,2018年的春、夏季值也都较高.

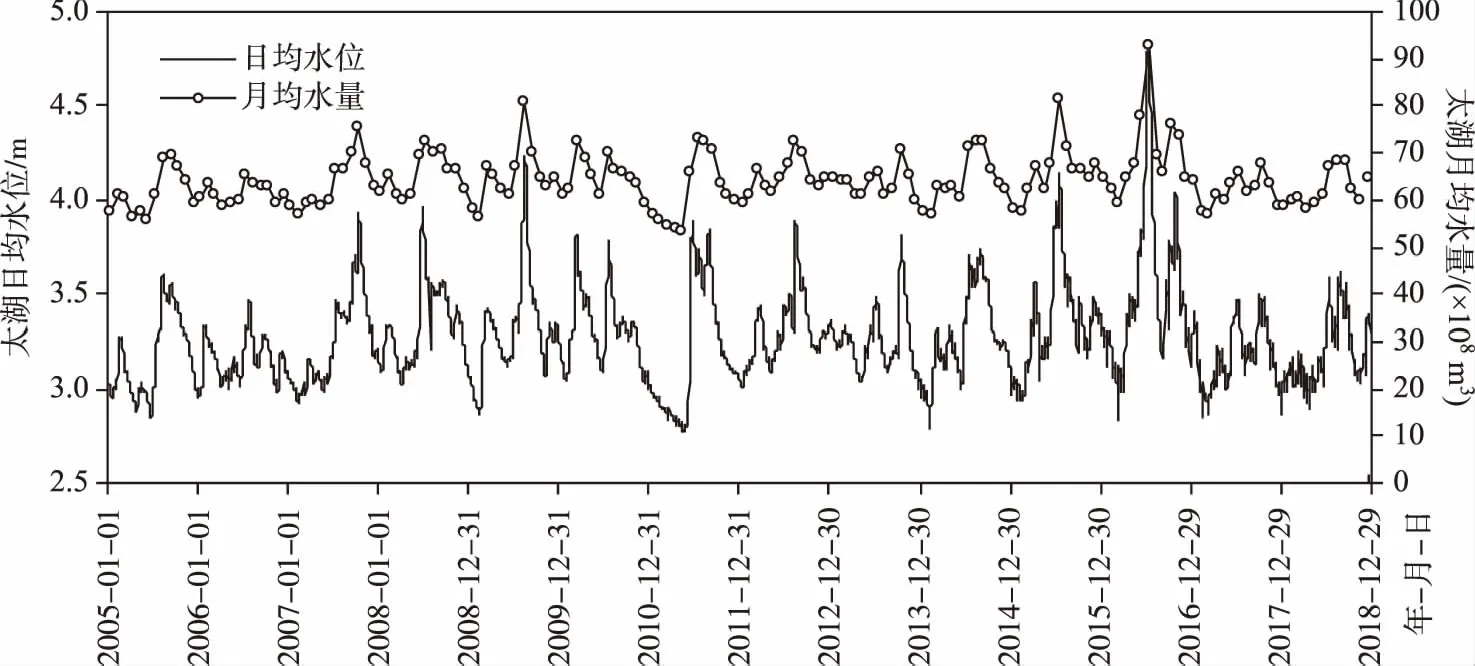

2.3.4 水位 从图7中可以看出,2005-2018年太湖水位变幅在2.77~4.79 m之间,平均为3.27 m(吴淞基准面). 水位超过4.00 m的情况共有4次,按出现的最高水位排序依次为2016年6月25日-7月29日(4.79 m)、2009年8月11-24日(4.23 m)、2015年7月12-25日(4.14 m)和2016年10月30日-11月2日(4.05 m). 2015年、2016年均为较丰水年,2016年高水位的持续时间长、秋季出现超警戒水位,是14年来水位最高的一年,也是近50年来第二高的水位,仅比1999年的历史最高水位低0.10 m.

图7 2005-2018年太湖水位日变化及月均水量变化估算Fig.7 Daily water level and estimated monthly water volume in Lake Taihu from 2005 to 2018

2.3.5 水量 2005-2018年太湖的月均水量为64.1×108m3,最大值为92.5×108m3(2016年7月),最小值为53.1×108m3(2011年5月). 2006年全年及2007年上半年持续低库容,而2017年及2018年也均属于水位偏枯的年份,与2007年及2017年的大规模蓝藻水华事件同步.

2.3.6 其他 2005-2018年全太湖4个季度水体悬浮颗粒物浓度(SS)均较高,均值为58 mg/L,年度均值显示近年来变化不大. 此外,作为一个较高浊度的大型浅水湖泊,太湖多年水体透明度均较低,平均为38 cm,2017-2018年明显更低(34 cm).

2.4 各形态磷的水体赋存量变化

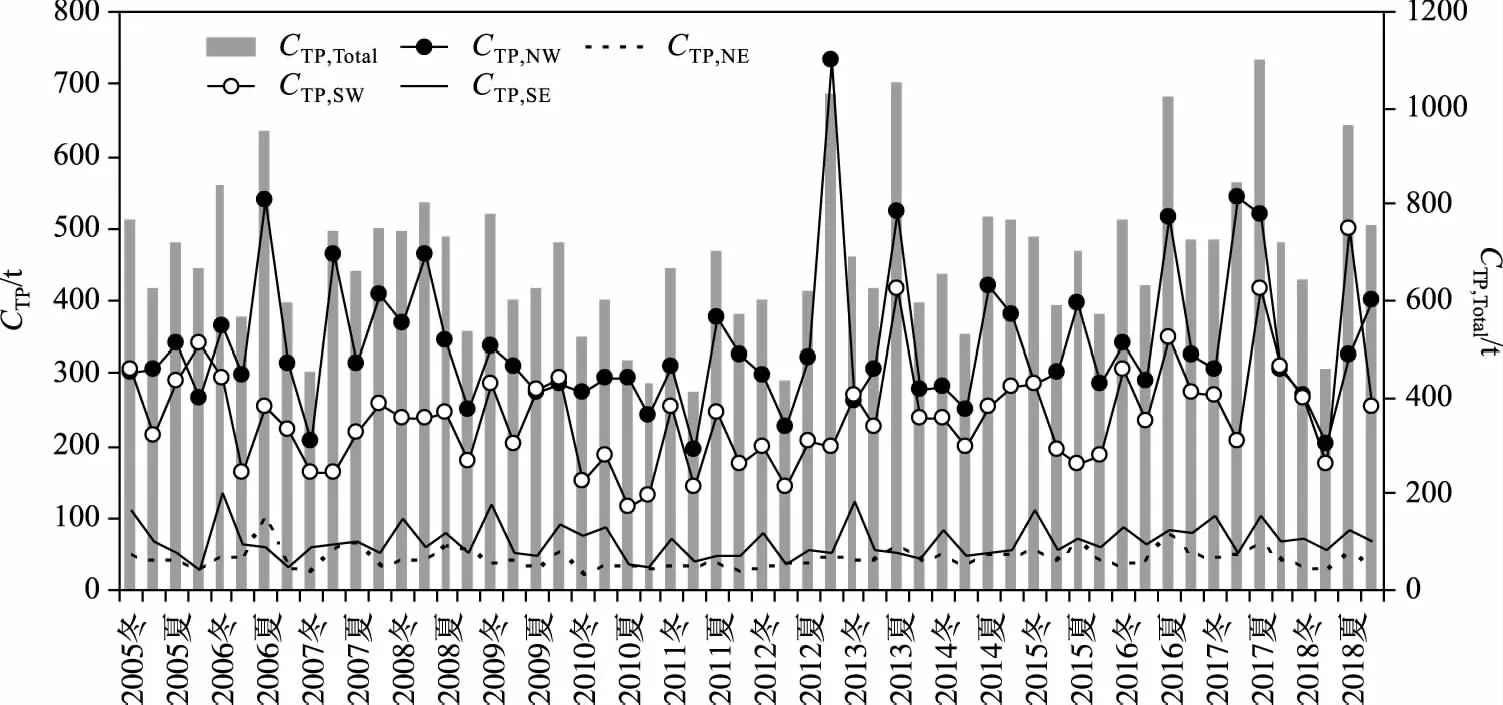

太湖全湖(CTP,Total)及西北(CTP,NW)、东北(CTP,NE)、西南(CTP,SW)、东南(CTP,SE)4个空间分区的水相TP赋存量变化如图8所示. 2005-2018年太湖全湖水相磷赋存量的平均值为688 t,西北、东北、西南、东南的赋存量平均值分别为338、42、241及67 t. 其中西北湖区来水污染重、水体深度大、面积占比大等原因,水相TP的赋存量均值明显大于其余湖区.

图8 2005-2018年太湖不同湖区水相总磷赋存量的季节变化Fig.8 Seasonal variation of total phosphorus capacity in water column of Lake Taihu from 2005 to 2018

从多年变化看,2005-2018年太湖全湖TP赋存量的最高值出现在2017年,2016年、2013年和2006年也比较高. 需要指出的是,蓝藻水华面积相对较大的2007年、2017年,其前一年的水体TP赋存量总体处于相对高值;而蓝藻水华面积相对较大的2017年和2013年,水体TP的赋存量也相对较高,从一个侧面表明蓝藻水华面积与湖体磷赋存量的相互影响. 从季节变化来看,夏季是水体TP赋存量高值期,2005-2018年平均冬、春、夏、秋季节湖体磷的赋存量分别为683、604、792、673 t,夏季水体磷的赋存量显著高于其他季节,其次为冬季,而春季(5月)总体而言是水相磷赋存量最低的季节,从另一侧面再次反映了蓝藻水华出现面积对水相磷赋存量季节变化的影响.

分区变化上,西南、东南湖区磷赋存量的增加相对更加明显. 2016-2018年西南湖区磷赋存量(CTP,SW)较2005-2015年的年均值增高了31%,而东南湖区(CTP,SE)2016-2018年平均值较之前的平均值增高了20%. 相比而言,2005-2015年西北湖区的平均磷赋存量为332 t,东北湖区的平均磷赋存量为42 t,2016-2018年西北湖区的平均磷负荷为362 t,东北湖区的平均磷赋存量为44 t,增幅分别仅为9%和5%,增幅明显小于南部两个湖区,说明近年来太湖南部湖区水相TP负荷的增幅明显更大.

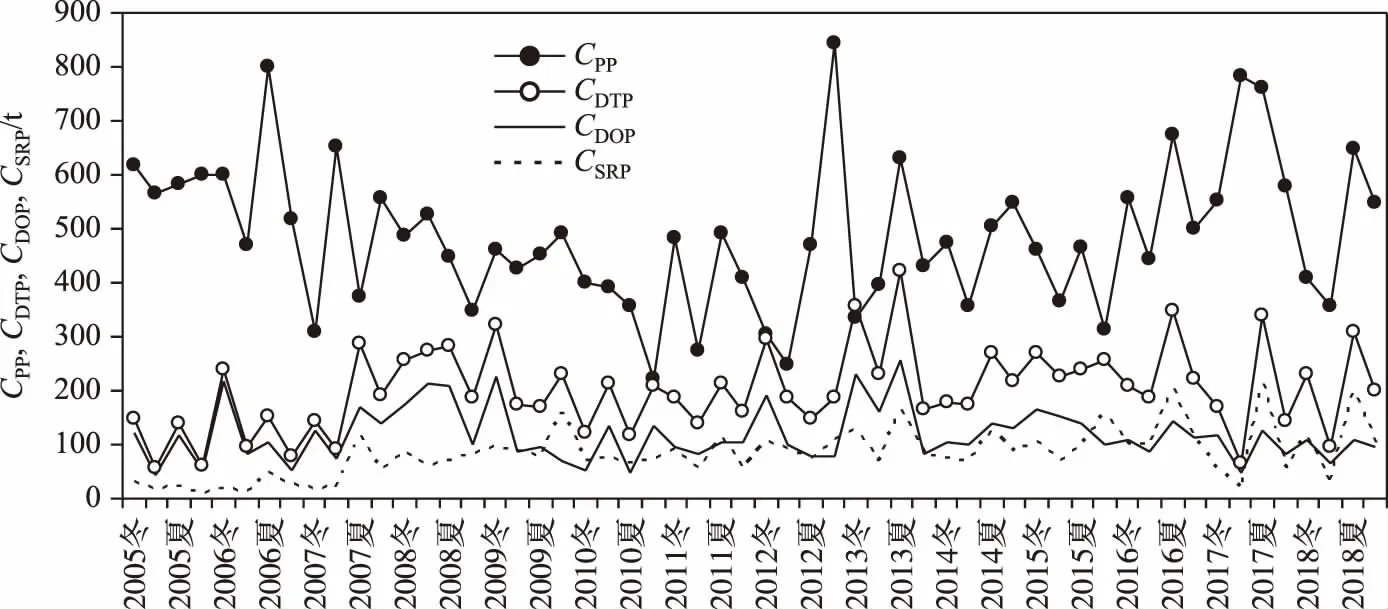

图9 2005-2018年太湖不同形态水相磷赋存量的季度变化Fig.9 Capacities variations of different fractions of phosphorus in Lake Taihu from 2005 to 2018

不同形态磷库的变化较为剧烈(图9). PP是磷库的主要贡献者,CPP多年季度平均值为487 t,而CDTP平均值为201 t,分别占CTP的71%和29%,这与两种形态磷在磷浓度中的占比情况一致. 在CDTP中,CDOP的多年平均值为119 t,CSRP的多年平均值为83 t.

CPP的多年变化呈“V”字型,2006-2012年期间明显下降,而2012-2017年则呈上升趋势.CSRP总体呈上升趋势. 自2013年以后,SRP的水相赋存量开始升高,2013-2018年均值较2005-2012年均值增高63%. 其中2005-2012年夏季的CSRP均值为73 t,2013-2018年夏季均值为168 t,增幅达到130%,也成为水相磷库中较为重要的一部分.

利用随机森林模型定量分析了水位、水量、水体透明度、水体浮游植物Chl.a、CODMn、SS浓度等可能影响水体磷赋存量的环境因子与水相不同形态磷库的相对贡献比率(图10),结果显示,与藻类生物量直接或者间接相关的要素(SS、Chl.a和CODMn)与CPP和CDTP的相互联系最为密切,是主要贡献因子. 当然,赋存量的主要贡献因子也包含了磷对该指标的相互影响,并不完全是单向的决定因子. 而水位、水量等表征水体总水量变化的指标对水相颗粒态磷赋存量(CPP)影响的贡献并不大.

图10 不同环境因子对太湖不同形态水相磷赋存量影响的相对贡献率Fig.10 Relative contribution of different environmental factors to phosphorus capacities in Lake Taihu

浮游植物Chl.a对所有形态的磷水相赋存量均有较大的贡献,特别是对DOP磷的贡献,是几个因子中占比最大的. 水位与水量对几种溶解性磷赋存量的影响差别很大(图10). 水位对TDP、DOP及SRP赋存量的影响比重均较大,而水量的影响却明显较小,说明太湖的水位变化对水体溶解性磷的影响较大. 原因可能是因为水位升高之后,下层水体的缺氧频次和强度增加,这既增加了底泥释放溶解性磷的风险,也增加了水相PP的厌氧分解机会,最终增大了各形态水体溶解性磷的比例.

3 讨论

3.1 外源磷负荷仍深刻影响着太湖水体磷的赋存量

外源负荷超过湖泊的自净能力是湖泊富营养化发生的根本原因. 因此,外源入湖负荷的有效控制是湖泊富营养化的基本前提. 太湖自1970s中后期,由于围垦和水利工程建设引起的水文条件变化(水位年变幅由1950s的1.94 m下降到1970s的1.20 m),以及工农业的巨大发展(1960-1980年流域粮食产量增加3倍、工业产值增加近10倍),外源负荷增加,“梅梁湾和五里湖水域每逢夏季出现大量的‘水花’现象”[1],1988年10月8日,在太湖湖心的平台山附近,调查发现过近1000 km2的表层蓝藻水华现象[2],1990年7月,梅梁湾蓝藻水华严重,影响梅园水厂供水,致使无锡市116家工厂停产,市区许多居民家无法供水[2]. 显然,即便是在1980s,太湖的外源磷负荷也已经超过了太湖的正常自净能力上限.

太湖的年度外源磷负荷明显高于湖体水相磷的蓄积量. 据黄漪平等的调查估算,1986年太湖的入湖磷负荷为1576.91 t/a,1987年为896.54 t/a,1988年为1282.19 t/a,相应地,当年湖泊磷的净滞留量分别为675.25、-100.20和252.98 t/a[21]. 1998-2000年,Kelderman等依据太湖的水量收支及河道磷浓度,估算出1998-2000年太湖入湖磷负荷分别为1750、1560和1450 t/a,湖体净滞留磷负荷分别为1060、1000和1040 t/a,外源磷负荷显著高于1980s[19]. 2001年5月-2002年4月,许朋柱等通过115条环湖河道逐月水质调查及水文平衡计算,估算出太湖入湖磷负荷为1029.37 t/a,净滞留361.10 t/a[20]. 而据余辉等的估算,2007年太湖磷的河道入湖污染负荷为2091 t/a[33]. 王华等报道了太湖2010-2017年的河道入湖磷负荷, 平均值为2200 t/a[9]. 这些报道表明, 太湖的外源磷负荷与本研究估算的688 t的水相平均磷蓄积量相比,外源负荷明显高于水相磷库的数倍,从收支上看,太湖的磷库在不断增加.

外源磷控制的效果被入湖水量增加所抵消. 近年来,尽管太湖入湖河道水体中TP浓度有所下降[7],但是,由于太湖入湖水量并未下降,特别是2015-2016年降雨量有较大增加,太湖的外源负荷并未大幅度下降. 据翟淑华等的估算,2010年太湖入湖TP负荷为2800 t,其中1456 t滞留于湖中,滞留率约52%[18]. 此外,据江苏省水文水资源勘测局的监测估算,2009-2017年太湖入湖磷负荷介于1610~2250 t/a之间,平均值为1900 t/a[34]. 尽管不同部门、不同监测点位和频次调查所估算的磷负荷有所差异,但是其趋势基本一致,估算的太湖磷收支平衡结果基本可靠. 2007年以来太湖的外源磷入湖负荷并未大幅度下降,外源磷负荷仍在1500 t/a以上,年滞留量仍在1000 t/a上下. 这也就是说,对磷而言,太湖仍处于“收”大于“支”的净“汇”阶段. 朱伟等的调查分析认为,太湖2015-2016年水相磷浓度反弹与当年2次大洪水密切关联,特别是2016年的洪水,是导致水体磷浓度显著升高的主要因素[35].

Richardson和Qian利用北美湿地数据库(NAWDB)统计分析了126个北美天然和人工湿地的磷负荷与出水磷浓度之间的关系,发现湿地系统能够较稳定控制出水磷浓度上限为1 g/(m2·a)[36]. 太湖作为一个大型浅水湖泊,大型维束管植物覆盖区面积不足全湖的20%,对外源磷的自净能力应远低于此值. 即便按此净化效率计算,太湖2338 km2的水面,磷净化负荷的上限也只有2338 t/a. 目前太湖的外源磷负荷与此上限值基本相当,说明太湖的外源负荷仍处于较高的水平, 外源磷负荷仍深刻影响着太湖水体磷的赋存量. 这给太湖持续降低水体磷浓度的治理目标带来了极大的挑战.

3.2 蓝藻水华情势显著影响着水相磷赋存量及其季节变化

太湖水相磷的赋存量还受湖体水-沉积物频繁交换过程影响. 依据湖泊的面积与水深比,太湖是一个大型“极浅水”湖泊[37],在没有水草植被保护的湖区,水体往往长期处于浑浊状态,水相颗粒磷丰富,内源补给充分,水体磷浓度, 特别是水体TP浓度很难处于较低的水平[38], 这从本研究中揭示的PP是太湖水相磷主要存在形态的现象一致. 在这种水相磷浓度已经处于较高水平的浅水湖泊中,藻类的季节性生消过程对沉积物-上覆水中磷的相间分配起到极大的影响[39]. 藻类大量生长,特别是水华发生期间,能够通过增高水相pH[24],降低下层或者底层水体溶解氧水平[25],释放促发PP转化释放的磷酸酶等作用机制[26],促进底泥释放,增加水相颗粒磷库. 在这种情况下,水体磷浓度成为藻类生物量大量生长、蓝藻水华形成过程的“果”,而非藻类生长和蓝藻水华形成的“因”[24]. 当然,这种“因”、“果”的转化,其前提是水相磷浓度的基础水平不低[40].

太湖水体与底泥的磷交换,除了受风浪扰动的影响之外,还受蓝藻等藻类生物吸收及其在水相滞留过程影响. 对于微囊藻等太湖优势蓝藻属的生长及水华形成而言,太湖水体的磷供给十分充足. 当前太湖水体磷浓度的平均值达到了0.113 mg/L,显著超过Xu等实验研究获得的太湖水华蓝藻生物量生长受到磷限制浓度的上限值(0.05 mg/L)[40],因此,太湖水相中的磷浓度季节性增高,特别是PP浓度的季节性增高,相当大的因素是藻类生物量季节性大幅度增高的结果. 太湖不但水体磷浓度现存量高,还有很高的供给能力. 首先,太湖的换水周期短,以2010年为例,翟淑华等依据太湖流域管理局水文监测数据表明当年入湖水量为118.83×108m3,本研究估算的2010年年均水体水量为65.0×108m3,由此估算当年的换水周期为200 d,而类似2016年的洪水年,换水周期还大大缩短. 在如此快的换水条件下,太湖环湖河道较高的磷浓度保障了湖体磷浓度不可能处于较低水平. 查慧铭等2016年逐月调查了出入湖河道水体磷浓度,发现16条主要出入湖河道水体TP浓度平均值为0.156 mg/L,明显高于对应的湖区磷浓度,其中梅梁湾、竺山湾、西北湖区沿岸入湖河道水体TP浓度年均值分别为0.176、0.221和0.189 mg/L,而东太湖、胥口湾等湖区沿岸的出湖河道水体TP浓度年均值分别为0.063和0.095 mg/L,入湖河道来水TP浓度又显著高于出湖河道[41]. 其次,底泥再悬浮对水相磷供给强度大、频次高. Zhu等在太湖6个点位实施了再悬浮通量的周年观测,发现藻型湖区磷的再悬浮通量为0.141 g/(m2·d),相应地草型湖区的磷再悬浮通量为0.009 g/(m2·d)[38],这表明太湖目前仍有极强的内源磷补给能力.

基于当前太湖的营养盐水平和补给能力,太湖水体的蓝藻水华出现面积变化大,对水相磷的反馈强,显著影响着水相磷蓄积量及其季节变化. 大量的研究表明,营养盐只是蓝藻水华强度的影响因素之一. 而气象条件、水文过程、食物链等其他因素对蓝藻水华的情势影响很大[42]. 对太湖而言,上述要素的影响往往超过营养盐的影响. 对太湖水体磷浓度影响较大的蓝藻水华情势,受气候、水文情势的影响,近年来出现了加重的趋势,特别是2017年,太湖蓝藻水华的面积、生物量、持续时间等强度指标均为近14年来最严重的,成为太湖水体磷浓度在2016-2018年陡增的主要原因[8]. Shi等通过高频反演2003-2017年太湖蓝藻水华发生时间和强度,发现15年期间太湖蓝藻水华的物候条件发生了显著变化,梅梁湾适宜蓝藻水华出现的物候学条件提前了29 d,主要因素包括春季气温的升高、风速的下降等[43]. Yang等分析了太湖2007-2015年蓝藻水华发生的气象条件,发现2012年以后极端气候事件诱发的大规模蓝藻水华的次数明显增高,暴雨、强风之后形成大规模蓝藻水华的频次在明显增加[44]. 因此,这种极端的气候条件引发了蓝藻水化事件的大规模暴发,加大了水相对沉积相中的磷的“泵吸效应”,大大提高了水相总磷的赋存量. 这与本研究发现的夏季水相磷的赋存量明显高于其他季节相一致.

3.3 太湖水相磷赋存量动态变化对水质目标管理的挑战

2017年太湖蓝藻水华的大规模暴发及湖体磷年均浓度的反弹,使得太湖的环境管理部门不得不重新考虑《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》设定的2020年太湖磷的治理目标. 就目前的太湖水体TP浓度变化趋势看,2020年全湖全年平均TP浓度低于0.05 mg/L的目标实现难度大.

湖泊水相磷浓度波动变化,是长江中下游地区的非草型湖泊普遍存在的现象. 湖泊水体中TP 0.05 mg/L的浓度水平,已经接近长江中下游地区浅水湖泊的自然本底. Yang等通过长江中下游49个湖泊硅藻-水体总磷浓度的转化函数构建,估算出长江中下游流域的典型草-藻型兼具的浅水湖泊太白湖在1920s时,水体TP浓度处于0.043~0.062 mg/L之间[13],这表明,在长江中下游地区的浅水湖泊,在当前的社会经济和流域人类活动强度下,水体TP浓度0.05 mg/L是一个很容易突破的营养盐水平. 朱樹屏等在1949-1950年对太湖梅梁湾梅园附近水域的逐月调查中,发现太湖水体中磷浓度的不稳定性:1949年10-11月表层水磷酸根浓度维持在0.016~0.030 mg/L,底层水在0.037~0.050 mg/L之间(水深2.4 m,底层至泥上30 cm处);12月至次年3月,表层水为0.011~0.017 mg/L,底层水为0.010~0.019 mg/L;4月,一场大雨之后,水体磷酸根浓度为0.025~0.154 mg/L;5-10月,表层水又回到0.001~0.010 mg/L,底层水为0.002~0.018 mg/L[45]. 以太湖站32个点位的季度调查结果看,2017-2018年水体SRP(磷酸根为主)浓度介于0.001~0.124 mg/L之间,平均值为0.014 mg/L(图2),其范围及均值与1950年调查时差别不大. 1960年6月15日-8月25日中国科学院南京地理研究所组织的太湖综合调查时发现,磷酸根浓度介于0.01~0.05 mg/L之间,最大为0.28 mg/L,其中东太湖和马山南部较高(0.16~0.25 mg/L)[46]. 可见当时的水体磷浓度空间差别大,局部含量高,水相阶段性呈现高磷状态,是太湖局部湖区的固有属性,特别是那些没有水草覆盖的河口区域.

大型浅水湖泊一旦发生了蓝藻水华问题,其藻型生境具有较强的自我维持、自我强化机制,对营养盐的削减响应迟钝. 特别是浅水湖泊的生态系统结构对气候变暖、极端气象和水文过程等气候变化更加敏感和脆弱[47],使得这些湖泊的蓝藻水华问题久治难愈. Qin等对太湖2007年以来的治理措施及湖泊响应分析之后认为,洪泛平原往往具备较高的营养盐本底,在气候变化的叠加效应以及持续的经济增长背景下,使得太湖水环境改善对大规模的治理投入响应迟钝[8]. 国际上与之类似的富营养化湖泊如加拿大的Winnipeg[48]、美国佛罗里达的Okeechobee湖[47]、美加交界的伊利湖西部浅水部分区等[49]. 这些湖泊均在长期治理后依然没有将水体TP稳定在较低水平[48-50].

考虑到暴发蓝藻水华的湖泊水相磷浓度的非人类活动影响带来的波动性,在湖泊治理目标考核上应当将考核重点放在污染源削减上. 既然大型浅水湖泊的水体TP对流域治理措施的响应具有很大的不确定性,TP浓度的稳定下降也是一个长期的过程,湖泊水体TP浓度作为一个短期的、阶段性的污染治理目标就显得不太恰当. 人类活动对湖泊富营养化的贡献,首先是污染源强度的增加,其次是流域营养盐输移过程的变化,最后是营养盐入湖并引发蓝藻水华等生态效应. 在这个过程中,人类活动首先能够管控的是污染源强度,这与人类工农业生产过程的污染源排放以及污水处理厂的建设和运行密切关联;其次是流域输移过程及入湖通量,这与流域土地利用和管理、湿地保护与效能提升以及水系水文过程与水利工程管控等密切联系. 这两项应当成为污染治理目标的重点,而湖泊中生态系统的响应,包括TP浓度的变化,除了受流域污染治理的影响之外,还受气候变化等自然波动的巨大影响,应当作为参考目标,而非强制性目标. 此外,在水环境治理的时候,需要有整体性的概念. 沉积相作为水体的重要组成部分,是极大的磷库. 在管理中也应考虑水相和沉积相的磷动态交换作用. 治理目标重点放在源强变化,使得污染治理的主体更加明确,污染治理目标的实现也变得更加可控. 因此,建议将太湖水环境综合治理行动方案的治理目标,调整到源强削减和入湖通量削减比例. 在具体的削减目标方面,余辉、Xu、Wang等均给出了较为系统的目标建议[33,40,51],可以根据流域的社会经济发展目标,制定具体的分阶段实施目标.

4 结论

1)2005-2018年间,太湖水体磷浓度年均值呈现下降、后上升的波动模式,2016-2018年湖体TP浓度明显升高,加大了太湖2020年平均水体TP控制到0.05 mg/L治理目标的实现难度.

2)太湖水体磷浓度、水相赋存量及近年来的变化趋势存在较大的空间和时间异质性,14年来56个季节水相TP蓄积量平均值为688 t,其中季节平均值分别为604、792、673和683 t,夏季水相TP赋存量显著高于其他季节,空间上,西北、西南两个污染入流区的水相平均TP蓄积量为338和241 t,东北、东南湖区多年平均蓄积量分别为42和67 t,2016年以来的赋存量升高,南部湖区增幅明显高于北部湖区.

3)水情和蓝藻水华面积变化对太湖水相磷浓度及其赋存量均有较大的影响. 水相磷赋存量与浮游植物Chl.a浓度、水位高低关系密切. 水量增加、换水加快能明显增加太湖TP的外源入湖负荷,增大高磷浓度区的范围,进而增加全湖TP浓度平均值. 而水位增高,蓄水量增大,能明显增加水相TP赋存量,提高对藻类生长的磷供给能力. 蓝藻水华情势及其伴随的水相蓝藻颗粒物高低对水相磷浓度及赋存量均有极大的影响.

4)太湖水相磷浓度及赋存量与水情、藻类的密切关系,使得水体磷浓度高低除了受污染源控制的影响外,还很大程度上受水文气象情势等自然因素的影响. 在这种情况下,对湖泊富营养化治理效果的考核,应当更加侧重对污染源削减程度的考核,而对于湖体磷浓度变化的评估,应充分考虑气候变化的因素.

致谢:太湖湖泊生态系统研究站季江、钱荣树、黄建明、沈睿杰、闵屾、钟春妮、杨宏伟、韦金权、薛静琛、龚志军、毛志刚等监测队伍完成了样品的采集与分析,在此一并表示感谢.