黄丕烈买书考

2020-01-07徐书林

徐书林

(武汉大学文学院,湖北武汉 430072)

1 买书对象

黄丕烈从书估、藏书家、学者那里买得不少书籍,其中,书估是他买书的主要对象。在《黄跋》中常可见他向书肆、书贾购买书籍的记载。

1.1 书肆

黄丕烈收书早期苏州书肆较少,仅见敏求堂,其后逐渐发展起来。“余居城西时,惟府东有一书坊,所谓敏求堂是也。既而由府以至按察司前直至胥门学士街,三十年间书坊之多几以十数矣。玄妙观前向多书坊,今亦更盛。”[2]

据统计,黄丕烈曾在59家书肆买过书。这些书肆分布在苏城内外、苏州周边地区,以及京师琉璃厂三处。其中,苏城内外共45家书肆(1)苏城内外的45家书肆是:醋坊桥书坊、萃古斋、崇善堂、东城书坊、大观局、道经堂、带经堂、歌薰桥书坊、高姓骨董铺、上津桥骨董铺、环经阁、胡苇洲书肆、留耕堂、濂溪坊书肆、经义斋、敬业堂、墨林居、墨古居、凝碧亭、南仓桥书坊、师德堂、上塘街冷摊、书业堂、三益堂、山渊堂、吴趋书肆、文秀堂、文瑞书肆、卫前书肆、王府基书摊、学余书肆、玄妙观东冷摊、玄妙观冷摊、玄妙观前骨董铺、学山堂、学士街书坊、胥门书坊、西馆桥书肆、悬门桥书坊、遗经堂、玉照堂、芸芬堂、中有堂、竹香书肆、紫阳阁书坊。,除萃古斋所在地山塘在苏州城外,其余皆在苏州城内。苏州城内书肆多集中在城东一带,一是“东城多故家,故家多古书,古书时有散出者”[3],在此处设书肆,便于收书;二是东城四通八达,胥门、阊门水路交通便利,便于书籍流通。苏州周边地区书肆共12家(2)苏州周边地区的12家书肆是:本立堂、宝书堂、汗筠斋、集古斋、松江书籍铺、严二酉斋、玉峰骨董铺、艺古堂、酉山堂、遇赏楼、虞山书坊、遵古堂。,黄丕烈常于“访友”或“出游”之际,顺道在书肆观书,如“己巳春三月,余为武林之游,三上城隍山,索观古书于集古斋”[4]。另有“文粹堂”与“五柳居”在京师琉璃厂。黄丕烈北上参加会试时,常往琉璃厂:乾隆五十八年(1793),他第一次参加会试,由于住所靠近琉璃厂,与张燮日往观书,有“两书淫”之名;嘉庆六年(1801),他最后一次进京会试,在五柳居与朝鲜士人结交,在文粹堂买得宋刻《梅花喜神谱》。

苏城书坊的经营者多是书贾,然亦不乏儒生与官吏,如大观局的主人彭朗峰与宋晓严,二人皆是诸生;吴有堂,以茂才开山渊堂书籍铺;黄丕烈辞户部主事之官,晚年开滂喜斋书籍铺;五柳居陶氏父子更是由于出色的业书能力,被授予官职。书坊主人大多与黄丕烈相交多年,品行质朴,如中有堂郑氏,“余数十年友也。人既朴实,无时下叫嚣习气,遇有古书必携以相质,为余言之,不相诳也。”[5]书坊主人常上门售书,有时虽没有满意的书籍,黄丕烈仍会与他们交易,以便他们仍能来送书,如芸芬堂书肆与黄丕烈的交往。此书肆距离黄家较远,平时来往较少。主人曾持钞本《回疆志》求售,此书藏书家皆不收,黄丕烈因书友远道而来,此书并非完全无用,“盖其成书在《大清一统志》既刊之后,俾后之考与地者又得所征,实是亦有用之书矣”[6],故以千钱购之。书友欣喜而去,后以元钞汲古阁藏《书经补遗》送往黄家。书坊主人大多能辨真伪,判高下,如经义斋主人胡鹤。他年幼多识,颇习目录之学,尝持明刻《蔡中郎集》求售。黄丕烈曾收六卷本,故不重视此本,后经胡鹤指示,才知此是十卷本,六卷本是误本。书坊主人亦有少数目不识书者,如城西上津桥骨董铺因与王鸣盛居所近,故常收得王家书,然主人丝毫不知何本为上。

苏州书肆中以萃古斋钱氏与五柳居陶氏为巨擘,两家书肆皆家族经营,业书者皆能识古,黄丕烈在此买书较多,且书多罕秘。

1.1.1 萃古斋

萃古斋的经营者是钱氏家族,在钱听默时声名大显。钱时霁,字景开,或作景凯、金开,一字听默。其父钱苍佩在湖州业书多年,至钱听默时,由湖州而业于苏州,遂占籍为苏人,逐渐成为苏州书贾巨擘。

萃古斋在钱苍佩时,已经营业。潘祖荫《滂喜斋藏书记·宋刻续资治通鉴长编》蒋重光跋云:“甲寅又于虎丘萃古斋购得二十册,为玉峰徐司寇藏本,装潢纸色与前无二。”[7]据蒋重光之生卒年为1708年与1768年可知,此甲寅为雍正十二年(1734)(3)徐雁平先生在《书估与清帝国的书籍流转》一文中误以“甲寅”为“雍正四年”,遂得出萃古斋在1726年已经营业。。钱听默之生卒年,虽无明确记载,但据“嘉庆癸亥九月七日……犹忆白隄钱听默开萃古斋……今老且死矣”[8],“年七十,犹讲求古籍不辍……岂知不及一月,听翁竟作古人”[9],可知雍正十二年(1734)他尚是孩童,此时萃古斋由钱苍佩经营。

据吴骞《吴下赠书林钱景开》:“春风杨柳曾千古,夜雨江湖又十年。”[10]可知钱听默年少便开始业书。乾隆三十八年(1773)开四库馆,皇帝在诏谕中多次提到钱听默,如闰三月二十日,《两江总督高晋等奏续得各家书籍并进呈书目折》云:“查之山塘书贾钱姓名金开……至各家书目,尚可购觅,俟购得之日,内有应用何书,开出清单,金开等当代为访购。”[11]钱听默去世之后,其子因旧业不可废,在虎丘设有书摊。萃古斋的业书活动,到钱听默之孙仍可考得。《破铁网》中载:“吴门书估钱姓者来,云是听默老人之孙。携示旧刻《白虎通德论》一匣,宋版《文苑英华辨证》八册、元刻《方与胜览》残本(内阙者三册),皆妙品也。”[12]可见萃古斋之业书活动,起于钱苍佩,盛于钱听默,至听默之孙仍不绝。

黄丕烈在萃古斋的买书活动大多不记时间,可考得的最早记录是乾隆五十五年(1790)所买的善本《说文》。此外,黄丕烈还在萃古斋买过宋本《吴志》《史记》与《颜氏家训》,明刻《元音》与《安雅堂集》,钞本《括异志》与《韩山人诗集》等。

1.1.2 五柳居

五柳居是陶正祥所开,由陶氏家族相承经营。陶正祥(1731-1797)字廷学,号瑞菴。其高祖自浙江乌程移家吴门,遂占籍为苏人。他年少开始业书,逐渐精于目录学。

五柳居共有一个总店,两个分店。总店在苏州郡庙前,分店一在苏城胥门,一在京师琉璃厂。京师琉璃厂分店之设,据李文藻《琉璃厂书肆记》:“乾隆己丑五月二十三日,予以谒选至京师……出京后,逆旅长夜不能寐,乃追忆各肆之名号及所市书之大略记之……又西为五柳居陶氏,在路北,近来始开,而旧书甚多,与文粹堂皆每年购书于苏州,载船而来。”[13]可知在乾隆三十四年(1769)之前。乾隆三十八年(1773)开四库馆后,陶廷学声名大噪,五柳居的业书规模亦相当可观。“君家既家吴门,侨寓都下,贤士夫往来辐凑,广求故家书籍袐本,历数十年。”[14]“以是日所校阅某书应考某处……详举所知,各开应考证之书目。是午携至琉璃厂书肆访查之,是时江浙书贾亦皆踊跃,遍征善本资考订者,悉聚于五柳居、文粹堂诸坊舍,每日检有应用者,辄载满车以归家中。”[15]可见不仅士大夫多至五柳居访书,且书贾亦日盈其门。

陶廷学故后,五柳居由其子陶蕴辉经营。陶珠琳字蕴辉,生卒年未详。他曾在内廷三馆供职数年,父故后,辞去官职,专心业书。黄丕烈与陶珠琳交往较多,所收之书,大半出其手。《黄跋》中关于五柳居的记载,最晚到嘉庆二十四年(1819),“五柳主人郎君雅宜邀余观香严遗书,检得此册,颇谓得意,并为雅宜道其原委,俾知一书之珍袐有由也。”[16]陶雅宜为此时五柳居的主人,但他与陶蕴辉父子是否为直系亲属,则尚未查到。五柳居在道光七年(1827)仍营业,“同吴有堂游城隍庙,至陶五柳家,见架上有钞本。”[17]故可靠的五柳居营业时间为五十八年(4)1769年是目前可见最早记载五柳居业书的时间,1827年是最晚可见时间,故可靠的五柳居业书时长为58年。但陶廷学年少业书,且他在京师开五柳居之前必在苏城已经营多年,故五柳居的实际业书时长应比58年多。徐雁平先生在《书估与清帝国的书籍流转》中提出“倘在孙星衍撰写的传记推测陶正祥二十岁从业,则五柳居或许有七十余年的历史”,参见徐雁平:《书估与清帝国的书籍流转》,《古典文献研究》(第16辑),2013年:第142页。。五柳居之业书,始于陶廷学,盛于陶蕴辉,至道光年间仍有迹可寻。

黄丕烈在五柳居共买到29种书,其中黄丕烈自己购买了20种(5)现将黄丕烈自己在五柳居所买的20种书按时间顺序排列如下:《天下郡国利病书》《杨子法言》《游宦纪闻》《钜鹿东观集》《唐百家诗选》《唐御览诗》《赵清献公集》《朱庆余诗集》《唐女郎鱼玄机诗》《参寥子诗集》《闲闲老人滏水文集》《青城山人集》《东莱先生诗律武库》《日湖渔唱》《箫台公余词》《唐摭言》《避暑录话》《王建诗集》《中兴馆阁录》《庶斋老学丛谈》。,五柳居主人代购9种(6)现将五柳居主人代购的9种按时间顺序排列如下:《西湖林和靖先生诗集》《管子》《韩山人诗集》《洪氏集验方》《说苑》《寒山拾得诗》《舆地广记》《圭斋文集》《新编翰林珠玉》。。黄丕烈购买的这些书籍,或是名人旧藏,如《天下郡国利病书》为徐乾学旧藏,《洪氏集验方》为季振宜旧藏;或是经名家校勘,如《唐御览诗》为赵均所校,《闲闲老人滏水文集》为何焯所校。

1.2 书贾

黄丕烈亦在书贾处买得古书,现将他在姓名可考的书贾处买得书籍的情况列表如下。

表1 黄丕烈在姓名可考书贾处买书情况汇总表

③表格中未标注书名的页码均出自《黄跋》。

与黄丕烈交易的书贾中有3位骨董家,分别是刘希声、沈鸿绍与薛寿鱼,他们亦贩卖书籍,这与书肆中骨董铺经营书业的性质相似,可见苏州书业经营圈之广。曹竹林、施锦章、王征麟3位是周边地区的书贾,分别来自平湖、湖州、杭州,黄丕烈的书籍交易中亦可见“琴川书贾”“常熟书贾”“锡山书友”与“扬州书贾”。由此可见,苏州书业之兴盛,不仅本地书贾多往来于藏书家之门,且外地书贾亦多来苏州兜售古书。

与黄丕烈交往的书贾大多为不俗之人,能识古书之门径,且有良好的行业素质,如施锦章为黄丕烈从陶士秀处访得《新定续志》,“余谓书友之以书赚钱,原为贸易常态,而此人颇不俗。盖书友得书总以完善为妙,若此书自目录后俱全,且有图章钤于首,傥欲求尽善,何不可以破烂不全之序文而去之乎?即此以见其有识,为志其姓氏云。”[18]黄丕烈在题跋中记下书贾的名字,有意使他们的姓名传于后世,留下书林掌故。黄丕烈常告诉上门兜售书籍的书贾,他近来收得何书,书籍的版刻情况等,希望能增长书贾的业书知识,故书贾有时亦能为黄丕烈解疑答惑,如经曹竹林指示,黄丕烈方知《咸淳临安志》中的“知稼主人”是王学增。

书贾中另有一种比较特殊的群体是“书船友”,“书船友”不同于书贾之处在于书贾主要是由陆路进行贩书活动,而“书船友”主要是依靠水路往来各地贩书,如“书船友”曹锦荣附夜船来吴门售书。黄丕烈与“书船友”的交往,从乾隆五十六年(1791)至道光五年(1825),伴随他藏书的整个过程,他在“书船友”处共买得19种书籍(7)今将黄丕烈在“书船友”处所买的19种书籍按时间顺序列于此:旧钞《孟子注疏解经》《仪礼注》、钞本《苏平仲文集》、宋本《新序》《柳待制文集》、宋刻《列子》《豫章外集》《唐漫叟文集》、刻本《浮溪文粹》《中州集》、残宋本《普济本事方》、元刻《伤寒百证歌》《伤寒发微论》、医书二本、宣德刻《牡丹、梅花、玉堂春百咏》、刻本《咸淳毘陵志》、明活字本《曹子建集》、文瑞楼墨格钞本《杨铁崖文集》、元本《千金方》。。

“书船友”中姓名可考者为郑辅义、邵宝墉、吴步云与曹锦荣四人,其中郑辅义与黄丕烈交往最频繁,他曾在乾隆五十九年(1794)至乾隆六十年(1795)间4次卖书于黄丕烈,所卖之书为《苏平仲文集》《新序》《柳待制文集》《列子》。郑辅义为卖出所收之书,常遍登苏州藏书家之门,故有时会出现黄丕烈与藏书家“争购”古书的情况。如乾隆六十年(1795),郑辅义为卖出新收《列子》,先后前往袁廷梼与黄丕烈家,并暂将此书留在黄家,后“抱冲作书于辅义指名相索,辅义含糊答应。忽见余与辅义耳语,知是书已留余家,故抱冲以余为必得也”[19],故郑辅义趁机抬高书价。黄丕烈以高价买得此书,非但不怪郑辅义,反而认为自己与顾之逵争购此书是一段佳话。“书船友”遍登苏州藏书家之门售书,时有未被黄氏先见,然因缘巧合,后仍归黄丕烈者,如《中州集》书友索五十金,黄丕烈以价昂,故未买,后从“书船友”吴步云处以青蚨一千四百千文购得。

黄丕烈与“书船友”十分熟悉,常常托他们为自己访书,“书船友”亦托黄氏作介,品评书籍高下。二者一来一往,建立起良好的合作关系。黄丕烈开滂喜斋书籍铺时,张蓉镜欲买黄家所藏《列子》,因二人相距较远,黄丕烈便托“书船友”任某帮忙将此书、元版《通考》及书信带去。在书信中黄丕烈写明《列子》售价十番饼,《通考》售价六番饼,若价格合理,可将书钱给任某,若价格不合理,可将书籍交给任某带回。黄丕烈怕张蓉镜不放心,特地在书信中言明,任某是自己多年的老友,值得信赖。

综上所述,黄丕烈与书肆、书贾之间,大多建立了长期的合作关系。与黄丕烈交往的书肆、书贾,大多能辨古书真伪、断古书高下,黄丕烈从他们那里买得了不少书籍,大大丰富了自己的藏书。

2 交易方式

通过梳理《黄跋》与其他文献,可以发现黄丕烈买书除了传统的“付以银钱”外,另有“以书易书”等三种方法,现分析如下。

2.1 付以银钱

黄丕烈买书主要是直接支付货币,白银交易最多,番钱次之,青蚨最少。他前期买书以银钱为主,嘉庆八年(1803),以番钱二枚买得明刻本《中论》,此后多用番钱交易。或以白银索直,付以番钱;或直接以番钱标价,“近日书贵,旧本每册均以番饼论价”[20]。

黄丕烈购买书籍时,若实在无法用钱支付,还会采取一些变通的方法,如“以书易书”“书银均用”“银钱文玩”,与卖书者进行交易。

2.2 以书易书

“以书易书”是“付以银钱”之外最主要的方法,文献中提到“以书易书”的情况共29条。

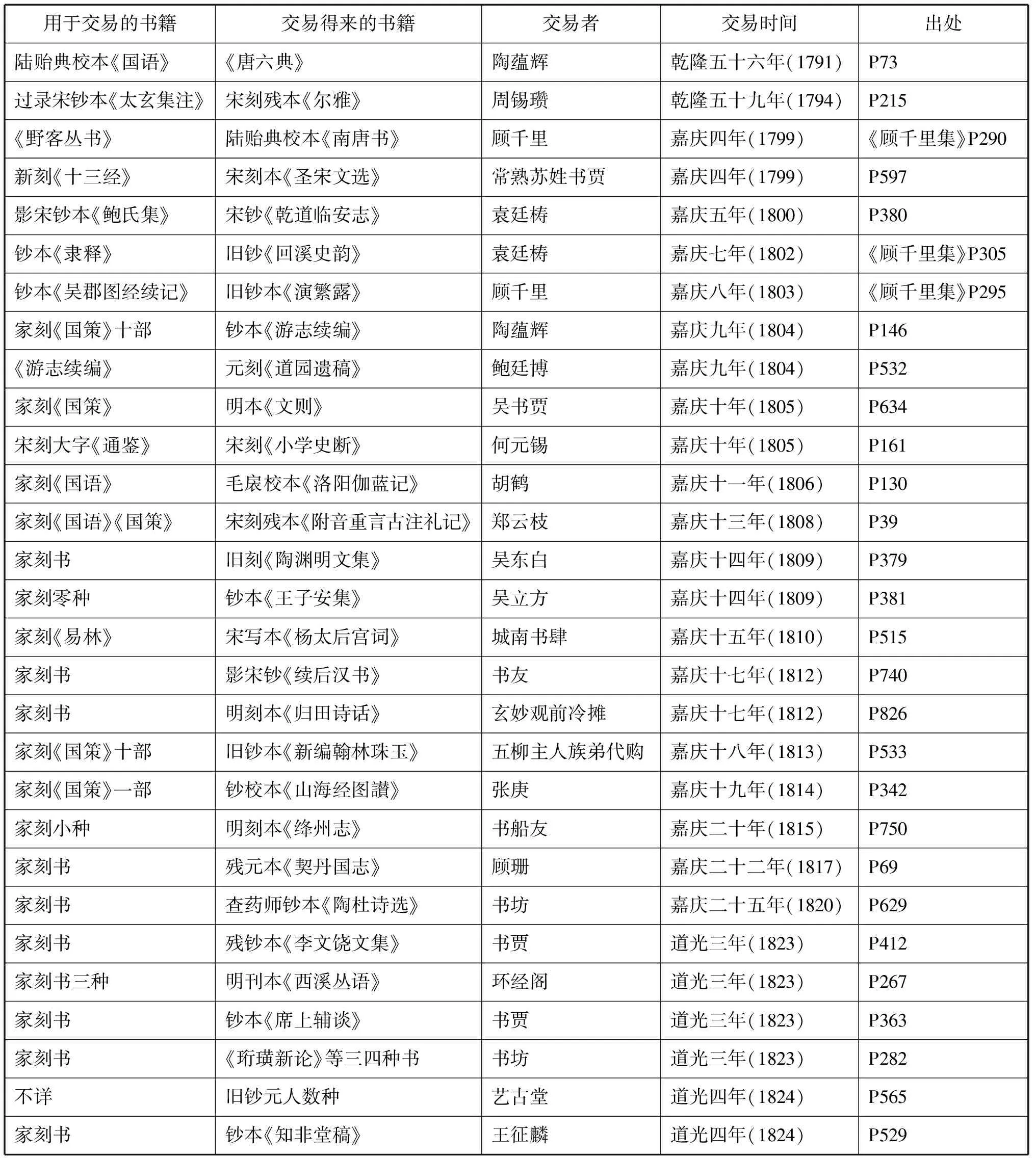

表2 以书易书情况汇总表

就上表来看,“以书易书”的情况又可以分为四类:19例是黄氏用家刻书易,8例是黄氏用其他书易,1例是黄氏用其他书坊所刻书易,1例不详。

黄氏用家刻书交易的情况中,所易得书籍的价格大多比所刻书籍的售价要低,如毛扆校本《洛阳伽蓝记》五卷,胡鹤以三钱买得,黄丕烈却用家刻售价一两二钱的《国语》与他交易。黄丕烈从嘉庆五年(1800)至道光三年(1823),间有刻书,所刻质量较高。与黄丕烈进行“以书易书”的大多是书贾,黄书虽新刻,但质量上乘,常能很快转手获利,故书贾皆乐于与黄丕烈易书。

黄氏用其他书交易的情况中,用于交易的书籍皆是交易者指名索要的,如五柳居收得吴翌凤旧藏《游志续编》,黄丕烈初因买书金尽而未买,后以家刻《国策》十部易得。鲍廷博听闻此书在五柳居后,遂携带《知不足斋丛书》二十部来向五柳居易书,但书已归黄丕烈,故鲍廷博欲请黄丕烈钞录副本,以元刻《道园遗稿》交换。黄丕烈知:“此书原为绿饮物,后为枚菴借去,枚菴客楚久而未归,此书杳无踪迹,今知散出,故欲易归耳。”[21]后他又收得吴翌凤传录本,遂与鲍廷博易书。此书为鲍廷博旧藏,后经吴翌凤、五柳居、黄丕烈,又回到鲍廷博的手中。

黄丕烈在收书后期,常采用“以书易书”的情况。此时,黄丕烈受经济情况所限,常无力购书,如钞本《席上辅谈》的价格已是黄丕烈往年为顾氏所估的十倍,他虽有心购书但无买书之金,“贾人亦晓余重视此书,又怜余无钱买书之病,许以余重出书相易……越日书估来,议直估五饼金,以家刻书易之。”[22]

2.3 书银均用

黄丕烈在收书中晚期,曾6次采用过“书银均用”的办法。他欲买得的书籍,或是种类较多而索价较高,如嘉庆六年(1801),黄丕烈在酉山堂访得金德舆家所散出的宋刻《孟浩然诗集》、钱杲之《离骚集传》《云庄四六余话》,影宋钞岳版《孝经》、吕夏卿《唐书直笔新例》,急于购归。但主人索价64金,他无法凑足全款,便以京板《佩文韵府》外加14两白银易得。或是罕秘之至而索价较高,如嘉庆八年(1803),顾千里以元本《东坡乐府》向黄丕烈索价30金。他囊中羞涩,为买此书将所藏一二种词籍卖与友人得24金,然“千里犹不足,余力实无余,复益以日本刻《简斋集》如前需数而交易始成”[23]。或是部头太大而索价甚昂,如嘉庆九年(1804),周锡瓒以残宋刻《太平御览》向黄丕烈索价240金,他无法付足全款,便用家藏宋刻加120金购得。“书银均用”的交易对象多是黄丕烈熟悉的藏书家,他们也常有买书金尽之时,故能理解黄丕烈采用“书银均用”的办法,且他们并不以从黄丕烈处得到书籍转卖获利为目的,故交易多能达成。

2.4 银钱文玩

黄丕烈用“银钱文玩”的方法来获得书籍,仅见于购买宋刻本《陶靖节先生诗注》四卷。嘉庆十四年(1809),吴子修以宋本汤注《陶诗》示黄丕烈,索值百金,黄丕烈与他相商多时,以“银居大半,文玩副之”的办法得到此书。

3 买书价格与影响书价的因素

《黄跋》中涉及买书价格的共197条,约占总题跋的百分之二十。其中,最早提到买书价格的题跋是乾隆五十六年(1791)得到的钞校本《吴都文粹》十卷,最后提到买书价格的是道光五年(1825)得到的校本《刘随州集》。对这些题跋进行梳理,可知黄丕烈买书价格较高。

3.1 买书价格

黄丕烈有“书魔”之称,常常不惜重金购书。如嘉庆十一年(1806)夏,黄丕烈以三十金得宋本《史载之方》,此书除《宋史新编》载二卷外,各家书目皆未收,“余重其书之袐,出白金三十两易得,重加装潢……合装潢费核之,几几乎白金三星一叶矣。”[24]1806年,正值黄丕烈经济困难,他买下此书后亦感叹道:“余之惜书而不惜钱,其真佞宋耶?诚不失为书魔云尔。”[25]

黄丕烈所买之书的价格一般较高,动则以白银几十金、番饼几十枚议价,更有甚者以叶论价。如乾隆六十年(1795)以每叶二钱买得宋刻《三谢诗》,“宋刻之贵,至以叶数论价,亦贵之甚矣……钱物可得,书不可得,虽费,当勿校耳”[26]。嘉庆十三年(1808),书贾持残宋本《孟东野集》求售,索价每叶白银二两。

3.2 影响书价的因素

3.2.1 书籍版印情况

书籍的版印情况多决定了书籍的质量,影响书籍的价格。黄丕烈购买的书籍有宋刻本、明刻本、旧钞本、校本等,一般来说,版本越早,价格越高。

黄丕烈认为宋刻是诸版的源头,且宋刻本有“存亡”“起废”“燎惑”“条纷”四种作用,因此他特别留意宋刻本。涉及购买宋本书价格的题跋约占四分之一,购买宋本书的花费也最多。如嘉庆十二年(1807),黄丕烈就以高价买得北宋本《说苑》二十卷。“有老者以手帕包一书来,索直青蚨七百,周酬以二百四十文,其人即怀钱而去。遂持示同业,某某曰:‘此明刻也,奚贵耶?’后售于五柳,得青蚨一千四百,因入余手,易朱提卅金。是书之为宋刻,稍稍流传于外矣。”[27]此书最初被误认为明刻仅卖1400文,经陶蕴辉认定为宋刻后便售30金。

明本向来不为人所喜,但黄丕烈在买书中发现明本亦有好书,如嘉庆十二年(1807)所得明刻本《周职方诗文集》二卷。“余自聚书以来,宋元板固极其精妙,而明初黑口板亦皆有佳绝者……价易青蚨二金余,于以见书籍之可珍者,虽明刻亦不甚贱也。”[28]

“书以最先者为佳”,“祖本”未经他人妄改,最接近古书原貌。黄丕烈为购买祖本,亦付出了高价,如嘉庆十年(1805)所得旧钞本《稽神录》六卷《补遗》二卷。此书字迹恶劣、纸墨污弊,但黄丕烈却出白金五星买下,乃是由于“取校向藏秦酉严钞本,复经蒋扬孙校补者,知此为祖本,彼犹有传写臆改之病,而此则原书,面目纤悉具在,胜于前所收者多矣”[29]。

随着时间的推移,古书的价格也随之上涨,如宋本《钱杲之离骚集传》汲古阁所记价格为一两五钱,到了清中期价格已增加十倍;嘉庆十五年(1810)黄丕烈所得宋本《新序》,十五年间价涨十倍,“余初见时,其家估直十二金,欲并售,未能独得,后累至十倍,兹以番饼四十二枚易之”[30]。

3.2.2 书籍的附加价值

书籍的附加价值也是影响书价的重要因素,如是否经过名家收藏,有无名家藏书印及题跋、书籍所用纸墨等。

嘉庆十四年(1809),黄丕烈所得元本《乐府新编阳春白雪》十卷,因名家曾经收藏,故矜贵之至:“钱塘何梦华藏书……兹卷中有牧翁印,有钱受之印,有女史印……卷中又有墨笔校勘……要之书经名人所藏,图章手迹,倍觉古香,宜梦华之视为珍宝矣。”[31]此书加盖了钱谦益、柳如是等名家藏书印,书只有51叶,黄丕烈亦以51枚番钱买得,一叶一枚,可谓贵矣。

嘉庆二十五年(1825),黄丕烈所得两本明刻《蠛蠓集》五卷,因所用纸张不同,故价格亦有差异。“有《蠛蠓集》二册,甚古雅,索直二金,无可减,因置之。而长孙秉刚适于邻坊见有此集,未之识,归述所见,命携来,板刻正同,惟此竹纸与彼棉纸异耳。直不啻十分之一,遂购得。”[32]棉纸本以二两买得,而竹纸本却仅售二钱,可见纸张差异对古书价格亦有影响。

书籍的附加价值虽对书价不起决定性作用,但藏书家在购买书籍时,多会考虑此因素。一书若残缺损污严重,即是宋本,也卖不出高价,如黄丕烈所得述古堂旧藏《历代纪年》。“初,书友以是书求售,亦知其为宋刻,需直二十金。余曰:‘此书诚宋刻,然残阙损污,究为瑜不揜瑕。’以青蚨四金易之。”[33]

4 结语

黄丕烈毕生致力于藏书事业,藏书之多,质量之精,令人敬佩。黄丕烈从书估处买得大量古书,极大地丰富了自己所藏,为校勘、刻书等活动奠定了基础;同时,黄丕烈与书估的交往,推动了苏州古旧书业的发展。黄跋中有关买书方式及书价的资料,是研究黄丕烈藏书活动的重要组成部分,亦是清中期书籍交易的缩影。黄跋内涵丰富,仍有待于学界继续发掘。