单道地震技术在海洋地质调查中的应用

——以威海褚岛北部海域为例

2020-01-07顾效源于剑峰韩明智原帅帅强萌麟李亨健

顾效源,于剑峰,韩明智,原帅帅,强萌麟,李亨健

(山东省海洋地质勘查院,山东省第三地质矿产勘查院,山东 烟台 264004)

海上单道地震具有配置灵活,操作简单、高效且经济的特点,作为一种基础物探方法,其应用范围不断扩大。笔者采用Geo spark 2000J单道地震系统在威海褚岛北部海域开展了海上物探作业,以地层拾取为目的,基本查明了该海域海底浅层沉积物的地层结构,取得了良好的效果。

1 基本工作原理

单道地震基本原理是利用机械方法引起海底以下中、浅部地层震动,当震源激发后,由其产生的地震波向地下传播,当地震波遇到两种地层的分界面时,会产生反射现象和透射现象,透射波穿过该界面后继续向下传播,再次遇到两种地层的分界面时,又会再次发生反射和投射,地震波如此向地下深处传播过程中,会不断地产生地震波的反射和透射。激发同时,在海面附近利用精密接收仪器把来自各地层界面的反射波所引起的水体振动信息记录下来。再根据地震波从激发点开始向下传播的时刻(激发时刻)和地层中各分界面反射波到达海面的时刻,得到地震波从激发点向下传播到达地层分界面、又反射回接收点的双程旅行时间t。如果利用其他方法测出地震波在地层中的传播速度v,就可以得到地层界面的埋藏深度s=1/2vt。

调查船沿着一条测线按照一定间距连续激发和接收后,经处理就可以得到反映地层界面深度起伏变化的地震剖面图。在剖面图上,反射波的同相轴(或振幅极大值)连线反映了相应的地层界面形态。当在工区内布置多条测线组成一个测网时,在对每条测线进行测量、解释后,就可以得到该区地下地层起伏的完整概念(图1)[1-4]。

图1 单道地震工作原理示意图

2 数据采集与处理

该次设备为Geo spark 2000J电火花单道剖面系统。安装采用尾拖方式,接收单元避开尾流的干扰,船速控制在5节以内,选在浪高小于1.0m良好海况下进行。偏航距小于20m,受养殖区及其他影响因素,如作业渔船、渔网等,造成个别测线偏航距较大,但均在20m范围内。最大探测深度大于70m(基岩面以上),垂向分辨率20cm。作业前进行8km海试,以确定合适的作业参数。单道地震测量最终工作参数如表1所示。

表1 单道地震测量工作参数

该次共采集地层剖面资料220km,由于工作区海域地形地势变化明显,且海底之下为不等厚的粉质黏土层,不利于地震波的传播及电火花发射能量的控制,且晚第四纪以来的地层受多次波干扰严重,给解释带来一定困难。该次工作对这些干扰及噪声做了系统的分析,通过滤波及反褶积处理,提高了数据的信噪比,消除了干扰波对原始资料的干扰,剖面记录能较好地揭示工作区海底以下地层的内部结构和地震反射特征[5-8]。

3 地层划分及特征

3.1 钻孔与剖面数据综合分析

ZK1孔位于工区西北角,水深28.6m,孔深74.5m。根据钻孔岩性的描述,进行了较详细的粒度分层工作,获得了比较系统的地层层序结构。

气候周期性变化引起海平面升降,在陆架地层中表现为海陆相交替的沉积记录。晚更新世以来,气候与海平面的变化幅度变大,周期变长,陆架地区的海相、陆相地层交互发育特征明显。沉积环境的变化,造成地层沉积相与岩性的变化,从而形成不同地层的地震特征,如振幅、频率、连续性及接触关系的差异变化。选取地震剖面上具有一定意义的反射波进行追踪、对比、闭合,以得到代表不同时代与沉积环境变化的界面。根据工作区地震剖面的反射结构、波组特征和上超、下超、顶超、削蚀、缺失等地层反射终止方式的分析和研究,结合钻孔对地层层序反射界面进行了划分,自上而下依次为D1,D2,D3,D4,D5(图2)[9]。

运用层序地层学、地震地层学方法,将浅地层剖面与钻孔资料结合起来,从上到下依次划分了SU1,SU2,SU3,SU4,SU5 5个地层单元(图3、表2)。

图2 钻孔ZK1,ZK2与测线13浅地层剖面对比图

图3 典型地层剖面划分及其特征

表2 地层剖面地层单元划分及地震相特征[9,24]

3.1.1 地层单元SU1

地层单元SU1是以D1作为反射底界面,单元内地震相特征为强振幅、高频率、连续性好的平行结构,该单元在工作区有广泛的分布,为全新世海平面上升形成的沉积环境较稳定的海相层。该单元层序发育较稳定,厚度变化较大,分布较广,为0~20m,单元层序的整体发育厚度是北部大于南部,其中北部最厚处厚度大于20m,中部和南部最薄处厚度小于5m或不发育该层,或直接基岩裸露。

3.1.2 地层单元SU2

SU2声学反射地层单元是以侵蚀间断面D2为底界面,主要标志是其内部结构与上覆或下伏的地震反射特征有明显不同,且有特定的赋存边界及外部形态。SU2声学反射层是具有强烈侵蚀、快速迁移、侧向多变等特征的不整面反射组合。SU2为末次冰期盛冰期形成的陆相沉积。发育埋藏古河道。工作区内的埋藏古河道内部充填的沉积物物性和动力条件的不同而表现出多种类型的反射,如复杂的波状、杂乱反射、亚平行反射、高角度倾斜交错反射及不同角度的前积反射。工作区内该单元由于为陆相地层,侵蚀作用较强烈,厚度变化较大,但较其他地层单元厚度较薄,主要分布在工区西部北部海域,厚度范围为0~7m,工区西北部的平均厚度约为3~7m,厚度最大,而在工区南部及中部变薄,甚至不发育该层序单元,说明此区域剥蚀作用较弱。

3.1.3 地层单元SU3

SU3声学反射地层单元以D3声学反射界面为底界面,呈现振幅强、频率中等、连续性较好的反射特征。该单元在工区有广泛的分布,较其他地层单元厚度更大,为海平面上升形成的沉积环境较稳定的海相层。地层单元发育较稳定,西北部厚度变化不大,大致为40m,南部基本不发育,中间海沟处较薄厚度约0~9m。

3.1.4 地层单元SU4

地层单元SU4的底界面是D4,局部具有明显的下切趋势,为受强烈侵蚀作用的不整合面。单元内地震相特征为平行反射、亚平行反射、波状反射、杂乱反射、倾斜交错反射及前积反射等多种反射结构,为海平面下降形成的泛滥平原相沉积。侵蚀沟槽发育,该单元在工区北部有广泛的分布。由于侵蚀下伏地层,层序小范围内厚度变化较大,为0~20m,东北部和西北部地层厚度较厚,表明其下伏地层受到的侵蚀作用较强烈,研究区中部及南部地层厚度较薄或不发育,表明侵蚀作用一般。

3.1.5 地层单元SU5

地层单元SU5的底界面是D5,单元内地震相特征为强振幅、高频率、连续性较好的平行、亚平行反射。该单元在工作区有广泛的分布,为海平面上升时期形成的沉积环境较稳定的海相层。该地层单元发育较稳定,为0~20m,最厚处位于研究区西北部附近海域,厚度大于20m;而最薄处则位于中部海沟位置,厚度为5m以下至不发育。

SU1,SU2,SU3,SU4,SU5 5个地层单元地层厚度分布在0~75m。工区南部覆盖层较薄或基岩裸露,南部大部分海域覆盖厚度小于5m。覆盖层厚度在西北部达到最厚,范围65~75m(图4)。

图4 SU1-SU5覆盖层总厚度分布

3.2 地层单元体系域分析

该次地层体系域划分是根据Octavian Catuneanu(2005)所提出的5个体系域,是由基准面变化和沉积作用的相互影响而定义的,包括了高位体系域、下降期体系域、低位体系域、海侵体系域和在滨线海退时期由所有沉积物堆积合并的海退体系域。按照这个理论根据钻孔所揭示的浅地层结构,反映了晚更新世以来工作区海域至少经历了3次海侵两次海退(表3)[9]。

表3 浅地层剖面层序划分[24]

海退+低位体系域:工作区SU2,SU4地层单元为海退体系域,发育了陆相沉积。当海平面下降到最低点时,整个或部分陆架暴露出海底,之前形成的滨海相的地层遭受流水的侵蚀。

海侵+高位体系域:SU1,SU3,SU5地层单元为海侵体系域,发育浅海相沉积层。工作区的海侵体系域是以平行层理反射的浅海相地层作为标志[9]。

4 海底地质灾害特征

工作区的地质体组成主要包括海相地层的浅海相沉积,以及陆相地层的河流与泛滥平原相沉积等,是构成该区地层的重要部分,与所在层位的地层同期形成。地质体的位置分布主要受地区古地理限制,而其在地震剖面的分布、形态和规模与沉积环境有关。此外,工作区内发育的断裂、古河道及浅埋裸露基岩等地质体,部分改变了原有地层的形态与内部结构,主要与后期的构造活动、岩浆活动与微生物作用结果有关。典型地质体的出现可视为宏观构造活动或特殊沉积环境的标志,同时也可能是潜在灾害地质因素,对于指导海上的安全生产及工程建设具有重要意义[10-14]。

4.1 裸露基岩

裸露基岩是指浅地层剖面上揭示的的基岩,不发育上覆沉积物。在工区发现的浅埋基岩位于中部及南部位置,其顶界面在浅地层剖面上以中—高频、强振幅、较连续反射为主,其内部反射则模糊杂乱,无层理,并且对两侧地层有明显扰动(图5)。基岩岩性均一且硬度大,可选择作为基础持力层。

4.3 断层

工区内无区域构造断层的分布,根据该次的浅地层剖面分析,工区内仅在第四系顶部沉积物中发育规模极小且不连续的断层,受垂向沉积物的粒度、含水率以及抗压和抗剪强度等差异等条件控制,断层普遍具有自下而上断距相对减小,到深部断距逐渐消失(图6),表明该小规模断层并非继承性活动断层,对工程场址选择及施工的影响非常小。

图5 裸露基岩典型剖面

图6 断层典型剖面

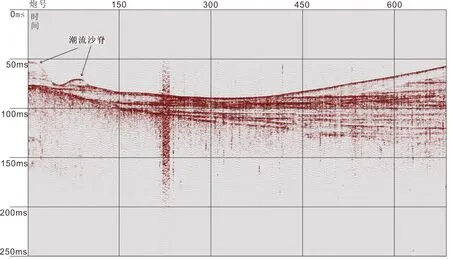

4.3 潮流沙脊

潮流沙脊是在往复潮流作用下,发育在陆架浅海、河口湾及海峡出口附近的活动性强的砂质脊状堆积体,M2分潮椭率(潮流椭圆短长轴之比)绝对值小于0.4,现代潮流沙脊往往是堆积沙脊与潮流冲刷槽相间出现的潮流沙脊群。浅地层剖面上,因与测线相交的角度不同而形态各异,总体形态为丘状,具有高频弱反射特征,内部层理大多清晰,有的呈现半透明层,整体多为斜交前积反射结构,沙脊的底部界面呈下超接触(图7)。

工区的潮流沙脊主要是分布在调查区的南边,靠近褚岛附近,浅地层剖面上可见沙脊呈丘状,高约6m,宽约10m。潮流沙脊与潮流沙席的表面常伴有一些波状起伏的活动沙丘,该类沙脊在场区内分布范围有限,规模较小,对海底管线、钻井平台等海上工程建设影响有限。

图7 潮流沙脊典型剖面

5 结论

(1)该次工作通过单道地震技术,结合海上钻探和相关测试工作,查明了海域浅地层结构,并运用层序地层学、地震地层学方法的方法,从上到下依次划分了SU1,SU2,SU3,SU4,SU5等5个地层单元,揭示了晚更新世以来工作区海域至少经历了三次海侵两次海退。其中SU2,SU4地层单元为海退体系域,发育了陆相沉积;SU1,SU3,SU5地层单元为海侵体系域,发育浅海相沉积层。

(2)通过地震剖面解译,对工作区浅地层结构有了全面的了解,其中西北部地层覆盖较厚,达到70~80m,南部则覆盖层很薄或直接基岩裸露,第四系覆盖层分布极不均匀。其次,此次探获了多个海底地质灾害等特殊地质体,例如断层、古河道、水下浅滩、潮流沙脊等,部分改变了原有地层的形态与内部结构,对于指导海上的安全生产及工程建设具有重要意义。但由于断层、古河道、水下浅滩以及潮流沙脊等地质体规模很小,对海上桩基和钻井平台的施工作业影响较小。再者,由于陆相沉积层较薄,埋藏古河道沉积层也就相对较薄,整体来说比较有利于海上工程作业。

(3)该次单道地震在威海褚岛北部海域海底浅层沉积物的地层结构调查中取得较好的效果,为今后的工程勘察及工程建设等方面的应用提供良好的基础资料。