滨州市海岸带工程地质特征分析

2020-01-07田晨

田晨

(山东省地勘局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院),山东 德州 253072)

海岸带是指海洋与陆地的交界地带,是海岸线向内陆,海两侧扩展一定宽度的带状区域[1],是人类开发强度最大的地区之一。目前全世界约有1/2的人口集中在距海岸线50km的范围内[2-3]。作为人类生存和城市发展的承载体,海岸带地区的地质环境质量的好坏对沿海城市经济和社会可持续发展起着决定性作用[4]。随着滨州海岸带大规模的发展建设,工程地质问题的研究愈加重要。近年来,我国工程地质研究取得了显著成就,在海岸工程应用方面取得了新进展,但陆域、海域多单独进行调查研究,海陆联合研究的较少[5]。该文在对滨州市海岸带进行工程地质调查和钻探的基础上,结合收集的大量钻孔资料,对研究区内陆域、海域工程地质层进行了系统的分析研究,为滨州海岸带开发利用提供工程地质技术支撑。

1 研究区概况

黄河三角洲是一典型扇形三角洲,由黄河填海造陆而形成,属河流冲积物覆盖海相层的二元相结构,为世界上最年轻的陆地之一[6]。滨州海域位于黄河三角洲西北部边缘,黄河在套尔河附近地区入海,海域岸滩演变受黄河入海口变迁控制,使渤海湾南部海域迅速淤浅,岸滩向海延伸,水下岸坡淤长。研究区海域部分为泥质海岸,浅海区水深多小于10m,其水下地形主要是沿岸河流带来泥沙逐渐堆积并向海洋运移形成的楔形泥质沉积体。地势自岸向海缓倾,水深逐渐增大,其等深线与岸线基本平行。

陆域地貌类型有黄河三角洲冲积海积平原、滨海海积平原和黄河泛滥冲积平原,微地貌类型主要为滨海平地和缓平坡地,地形自南向北和自西南向东北微微倾斜,渐次过度到大海,地面坡降1/6000~1/8000,地面自然坡降约1/15000。海拔标高约-10~4m。海域地貌以潮间浅滩和浅海平原为主,局部分布有冲刷槽。海底沉积物以粉砂和黏土质粉砂为主。

2 钻探施工概况

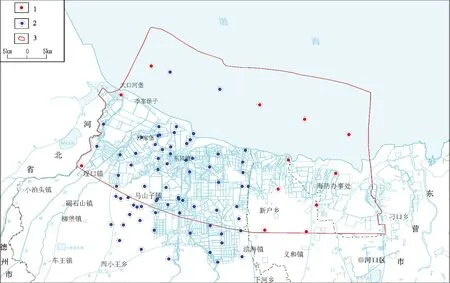

该次钻探工作分为陆域工程地质钻探和海域工程地质钻探,并于2018年12月、2019年3月份施工完成,共施工12个工程地质钻孔(图1)。陆域工程地质钻孔8个,孔深60~80m,海域工程地质钻孔4个,孔深50m,进行标准贯入试验344次,采集原状样163件,扰动样177件,收集工程地质钻探孔33个。

1—工程地质钻孔;2—收集钻孔;3—研究区范围图1 钻探孔位置示意图

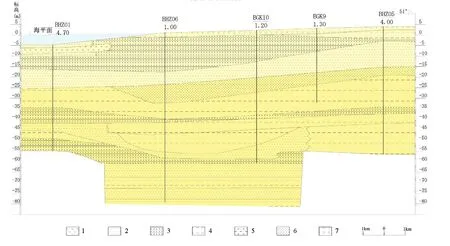

研究区位于鲁北黄泛平原区,按照地貌成因,划分为黄河三角洲平原松软(散)工程地质区和滨海堆积平原松软工程地质区。具有相同沉积环境的工程地层一般具有大致相近的工程地质性质,其地基土层的物理力学性质也基本相同[7]。在这两个亚区内,沉积了巨厚的松散堆积物。在研究区内,第四系地层厚度在250~300m,0~80m深度内的地层均为第四系全新统,受黄河和海洋交互影响,形成了以细颗粒为主的沉积地层。岩性主要为粉土,其次为粉质黏土、粉砂、黏土,局部有细砂(图2)。

1—淤泥质粉质黏土;2—粉砂;3—粉土;4—粉质黏土;5—粉质黏土夹粉土;6—细砂;7—杂填土图2 研究区陆海联合工程地质剖面图

3 研究区工程地质特征

3.1 土体结构特点

区内50m深度范围,无论是陆域(潮上带)、潮间带,还是浅海平原区,土体以多层结构为主,其次是双层结构,无单层结构存在。

多层结构是以上部黏性土多层结构分布最广,在河道带、河流入海口等局部有上部砂性土多层结构地段。上部黏性土多层结构上部岩性多为粉质黏土,中下部为砂性土与黏性土互层;黏性土以粉质黏土为主,厚度较大,最大单层厚度可达15m以上。上部砂性土多层结构上部岩性为粉土、粉砂夹薄层黏性土,中下部为黏性土与砂性土互层,厚度变化大。研究区内西部和南部有上部砂性土下部黏性土双层结构分布,上部、中部岩性为粉砂、粉土夹多层薄层黏性土,底部为粉质黏土。

3.2 土体工程地质特征

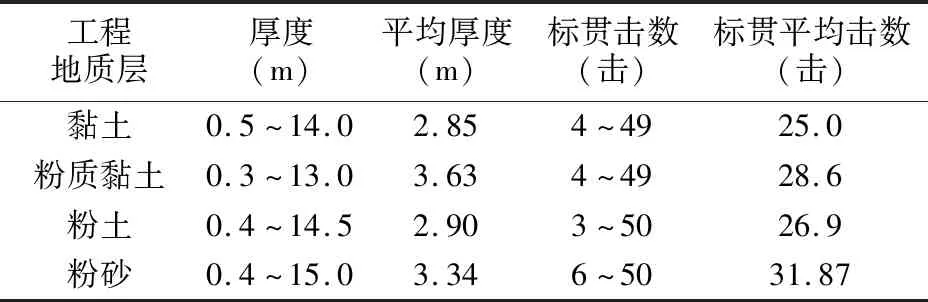

根据工程钻孔揭露资料,天然土体类型主要有黏性土(黏土与粉质黏土)、粉土和砂土3类(表1)。

表1 工程地质层物理力学性质统计

3.2.1 黏土

褐黄色—棕褐色,软塑—可塑,干强度,韧性中等—高,无摇振反应,有光泽,含铁锰质结核及大粒径姜石,局部含少量铁锰质氧化物。成因时代为全新统,沉积环境为河漫滩、湖泊、沼泽、浅海相。主要分布于德惠河、马颊河、漳卫新河,秦口河的两侧边缘地带,厚度0.5~14.0m,平均厚度为2.85m,揭露层底最大埋深为75m,标贯击数4~49击,平均25.0击。

3.2.2 粉质黏土

黄褐色、褐黄色等颜色,软塑—硬塑,干强度、韧性中等—高,无摇振反应,稍有光泽,含铁锰质结核及姜石。成因时代为全新统,沉积环境为河漫滩、湖泊、沼泽、浅海相。研究区内普遍分布,从南向北由1层过渡到16层,总厚度0.3~13.0m,平均厚度3.63m,标贯击数4~49击,平均28.6击。

3.2.3 粉土

黄褐色、褐黄色、灰褐色等颜色,稍密—密实,稍湿—很湿,干强度、韧性低,有摇振反应,无光泽,手捻有砂感,局部含锈斑,成因时代为全新统,沉积环境为河漫滩、湖泊、沼泽、浅海相。主要分布于研究区幸福河、朱龙河,厚度0.4~14.5m,平均厚度为2.9m,揭露层底最大埋深为72.0m,标贯击数3~50击,平均26.9击。

3.2.4 粉砂

灰黄色、黄褐色等颜色,稍密—密实,稍湿—饱和,主要成分为长石、石英,滨海含有少量贝壳碎屑,颗粒级配差,含少量的黏性土,成因时代为全新统,沉积环境为河漫滩、湖泊、沼泽、浅海相。研究区范围内普遍分布,厚度为0.4~15m,平均厚度3.34m,一般分布于35m以上深度范围内,标贯击数6~50击,平均31.87击。

3.3 天然地基承载力

研究区土体工程地质类别有黏性土和砂性土2大类,呈相互重叠的多层结构。根据土工试验数据,上部0~30m,黏性土呈多层结构,岩性为粉土、粉质黏土、黏土,黄褐、褐红色,稍湿—饱和,稍密—密实,呈软塑—可塑状态;粉细砂稍密—中密,具中—高压缩性;饱和粉土、粉细砂易产生震动液化;黏性土fak=105~140kPa,砂性土fak=80~140kPa;地面30m以下,黏性土与砂性土呈互层结构,黏性土呈黄褐、褐色,湿—饱和、中密—密实,可塑—硬塑状态;粉细砂中密—密实,中—低压缩性。黏性土fak=135~260kPa,砂性土fak=160~280kPa。

4 研究区工程地质问题

研究区内存在的工程地质问题主要有饱和砂土液化、软土等。

4.1 砂土液化

根据《建筑抗震设计规范(2016年版)》(GB50011—2010)[8],滨州市海岸带抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。海域规范中未规定,因此海域抗震设防烈度和设计基本地震加速度陆域。地基土液化评价到20m以内。首先对区内饱和砂土进行初步液化判别,认为需进一步进行液化判别时,采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内饱和砂土的液化[9-10]。

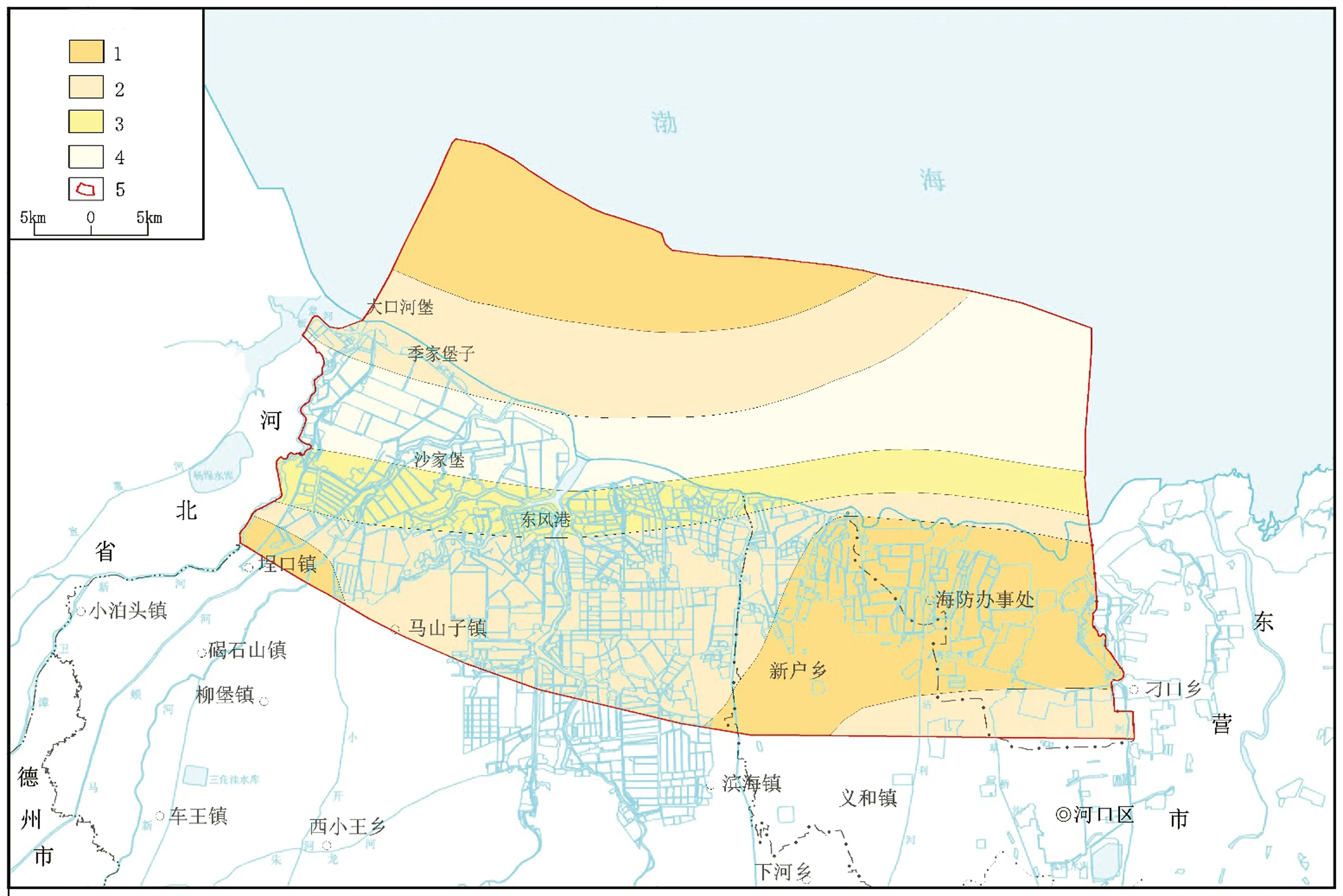

根据收集资料及该次工程地质钻探原位测试及室内土试验数据进行饱和粉土、砂土液化计算。研究区内20m深度范围内液化饱和砂土普遍分布(图3),其中海域范围液化指数在0~39.1,为不液化-严重液化,大部分区域液化程度为中等以上。陆域范围液化指数在0~72.2之间,为不液化—严重液化,仅陆域西侧沙家堡一带为不液化区域,其余均为轻微液化—严重液化区。

1—严重液化区;2—中等液化区;3—轻微液化区;4—不液化区;5—研究区范围图3 研究区砂土液化程度分区图

4.2 软土

软土一般是指天然含水量大、压缩性高、承载能力低的软塑到流塑状态的黏性土,如淤泥、淤泥质土以及其他高压缩性饱和黏性土、粉土等[11]。根据《岩土工程勘察规范》(2009年版)(GB50021—2001)将孔隙比大于等于1,且天然含水率大于液限细粒土判定为软土[12]。

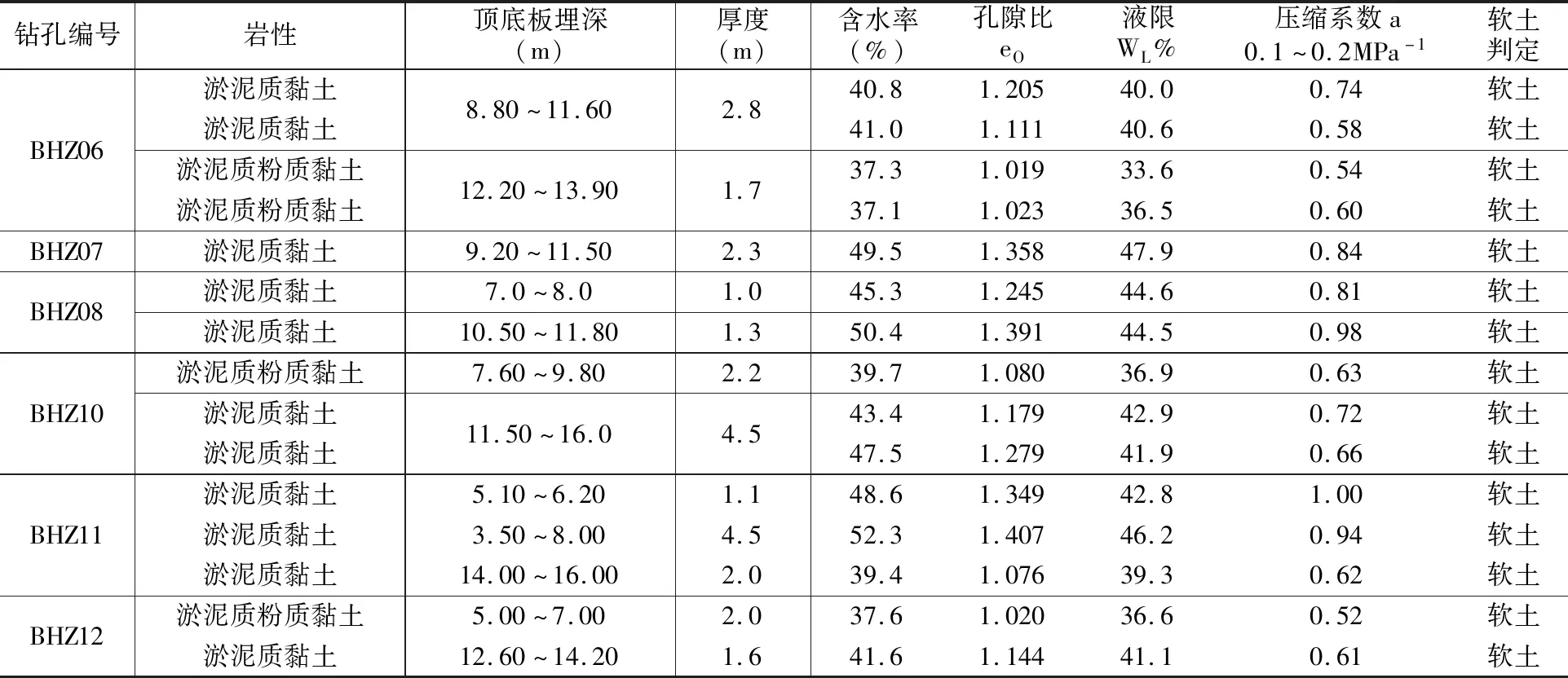

研究区地处黄河三角洲,具有软土的沉积环境[13]。研究区大部分区域存在淤泥质软土层,其中海域范围软土分布深度在15m以内(表2、表3),软土层厚度相差较大,海域西部、东部软土层厚度约2m左右,海域中部软土层厚度9~12m的淤泥质软土层(图4),该层为全新世后期(近代)浅海相沉积,饱和状态,湿密度小,含水量大,不排水抗剪强度低,属高压缩性海相淤泥土,承载力低,工程力学性质差,沉降变形差异大。陆域软土除南部马山子镇至新户乡以南区域均有分布,软土深度大部分在15m之内,层厚约2~4m。

表2 海域钻孔软土判定统计

表3 陆域钻孔软土判定统计

5 结论

(1)根据收集的资料和钻探资料分析,研究区划分为黄河三角洲平原松软(散)工程地质区和滨海堆积平原松软工程地质区,沉积了巨厚的松散堆积物。0~80m深度内的地层均为第四系全新统,受黄河和海洋交互影响,形成了以细颗粒为主的沉积地层。岩性主要为粉土,其次为粉质黏土、粉砂、黏土,局部有细砂。全区土体以多层结构为主,其次是双层结构,无单层结构存在。

(2)研究区内主要的工程地质环境问题为饱和砂土液化、软土等。20m深度范围内液化饱和砂土普遍分布,液化程度为轻微液化-严重液化。大部分区域存在淤泥质软土层,其中海域范围软土分布深度在15m以内,软土层厚度相差较大,西部、东部软土层厚度约2m左右,中部软土层厚度9~12m的淤泥质软土层;陆域软土除南部马山子镇至新户乡以南区域均有分布,软土深度大部分在15m之内,层厚约2~4m。

1—软土分布区;2—研究区范围图4 研究区软土分布图

(3)在进行海岸带规划、开发利用时,应充分考虑研究区内存在的饱和砂土液化、软土等工程地质问题,及早做好相关的防范工作。