东营近海海域地质环境质量评价

2020-01-07吴振宋委

吴振,宋委

(山东省第四地质矿产勘查院,山东省地矿局海岸带地质环境保护重点实验室,山东 潍坊 261021)

0 引言

地质环境质量评价是衡量地质环境条件对区域性综合开发或某种开发建设的适宜性程度,对国民经济建设和区域环境规划有重要意义[1]。东营市位于山东省北部黄河三角洲地区,东、北临渤海,海岸线北起顺江沟河口,南至淄脉沟口,全长413km,约占山东省海岸线的1/9,滩涂面积12万hm2,浅海面积4800km2,渔业资源种类约有130余种;海洋油气资源总勘探海洋面积7320km2,油气总资源量17.18亿t,是我国最大的浅海油田[2]。近年来,东营市海洋经济的发展从最初的水产开发、到“海上东营”战略、到“黄河三角洲生态经济区”国家战略、再到“山东半岛蓝色经济区”国家战略,从海洋渔业到油气、盐业、化工、旅游、航运全面发展,海洋经济总量迅猛增大[2-4]。随着海洋经济的不断发展,近海海域生态环境压力愈加严重。因此,开展近海海域地质环境质量综合评价,反映近海海域地质环境质量现状和变化趋势,为海洋经济的可持续发展和海洋生态环境保护提供依据具有重要意义[5]。

我国从1980年开始进行全国性的海岸带综合地质调查,其中与地质环境质量评价及其海岸带有关的科学问题吸引了很多学者的关注。李相然等[5]分析了我国海岸带资源开发过程中引起的主要地质环境问题,对中国东部沿海地带及邻区的环境工程地质与可持续发展进行了研究。杨强等[6]采用层次分析法,从地质环境条件、地质灾害、人类工程活动等3个方面对烟台市海岸带地质环境质量进行了评价研究。王松涛等[7]采用层次分析法和综合指数法、海域采用叠加法对日照市海岸带地质环境质量进行了综合评价研究。郑懿珉等[8]基于我国海岸带开发的地质环境质量评价指标体系研究。综上,前人开展的综合评价主要是针对陆域存在的地质环境问题选择相应的影响因子和方法进行评价,仅王松涛和郑懿珉对相应的海域进行了评价,但选择的影响因子也较少[7-8]。该文依托东营市海洋地质调查项目,通过单波束水深测量、浅地层剖面测量、工程地质钻探、海底表层样品、海水样品采集及分析测试等方法,查明了东营市近海海域地质环境现状,通过层次分析法和模糊数学综合评价法进行地质环境质量综合评价,为东营市开发利用海洋资源提供参考[7]。

1 研究区概况

1.1 自然地理条件

研究区位于东营市近海海域,沿岸海底地形较为平坦,浅海底质泥质粉砂占77.8%,沙质粉砂占22.2%;海水透明度为32~55cm,海水温度、盐度受大陆气候和黄河径流的影响较大,冬季沿岸有2个月冰期,海水流冰范围为0~9.26km,盐度在35×10-3左右;春季海水温度为12~20℃,盐度多为(22~31)×10-3;夏季海水温度为24~28℃,盐度为(21~30)×10-3;黄河入海口附近常年存在低温低盐水;东营海域为半封闭型,大部岸段的潮汐属不规则半日潮,每日2次,每日出现的高低潮差一般为0.2~2m,大潮多发生于3—4月和7—11月,潮位最高超过5m,易发生风暴潮灾,近百年来发生潮位高于3.5m的风暴潮灾7次[9-12]。

1.2 地形地貌特征

研究区水下地形包括黄河三角洲前缘和沿岸中小河流带来泥沙逐渐堆积并向海洋运移形成的楔形泥质沉积体。自岸向莱州湾中心缓倾,呈箕状地形,其等深线与岸线基本平行,大部分海域水深不足10m,除黄河三角洲前缘坡度较陡外,其他海域海底起伏和缓,地形简单[13]。

研究区地貌类型主要包括水下三角洲、潮间浅滩和浅海平原。黄河入海口附近为向东、向南延伸的三角洲前缘,坡度较大;岸线附近为潮间浅滩,受黄河泥沙和冲淤环境影响,黄河口东部潮滩较窄,黄河口南部潮滩宽达6~7km;其余部分为浅海平原,海底起伏小、形态单一[13]。

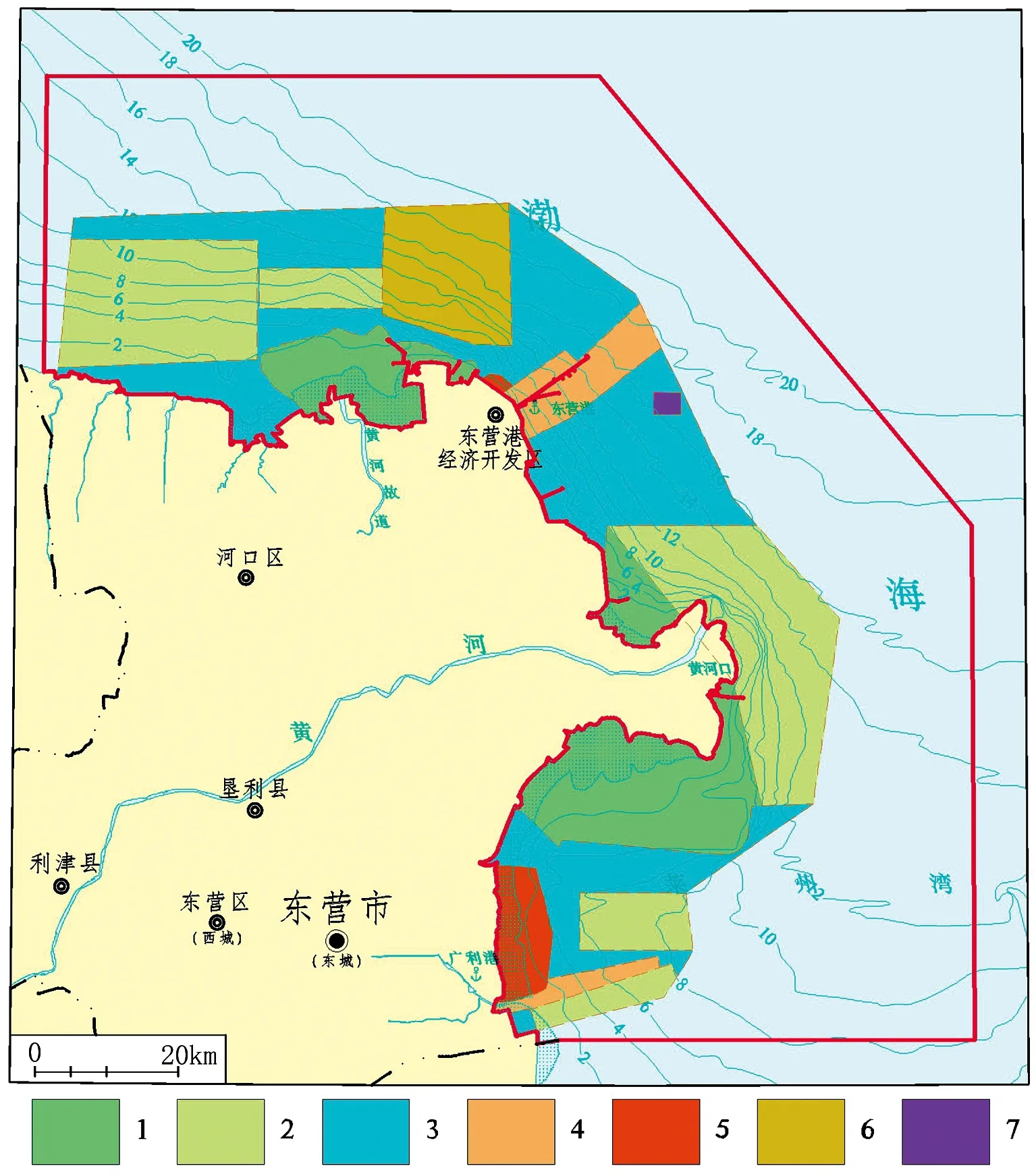

1.3 海洋功能区划

东营市海洋空间总体布局主要为北部海域,重点发展油气开发、海水养殖、盐及盐化工,重点保障海洋保护区用海;东北部海域,重点发展港口航运、旅游和水产养殖;东部海域,加强环境保护、发展滨海生态旅游业;南部海域,主要布局滨海新城、广利港区及临港产业、苗种繁育和精品水产等养殖用海。

1—海洋特别保护区;2—海洋自然保护区;3—农渔业区;4—港口航运区;5—工业与城镇用海区;6—矿产与能源区;7—特殊利用区图1 研究区海洋功能区划图

2 地质环境特征

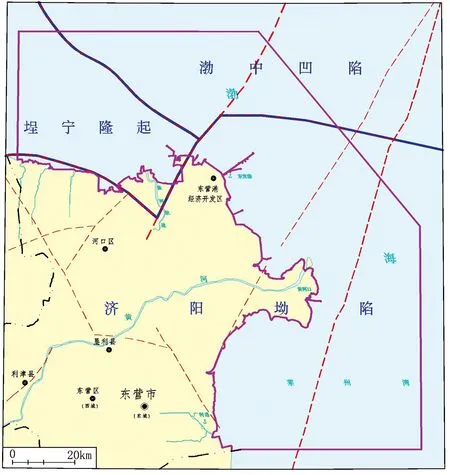

2.1 地质构造

研究区在大地构造单元上隶属华北板块(Ⅰ)、华北坳陷区(Ⅱ),地跨济阳凹陷、埕宁隆起和渤中凹陷等3个Ⅲ级构造单元(图2)。

研究区活动断裂依据其最新活动时间主要分为2期:晚更新世以来与全新世以来。海域NE或NNE向断裂主要分布在莱州湾附近海域,表现为不连续分布的特征,分段性明显,该组断裂在渤海中部被NW向断裂挫断,以北的海域断裂走向转为NEE向,自北向南切割深度逐渐变浅,最新活动时间北部可追溯至晚更新世,南部莱州湾海域可追溯至全新世早中期,分析认为该组断裂应为郯庐断裂的继承性断裂,该组断裂在晚更新世—全新世各个时段的垂向活动速率超过0.06mm/a,近20kaBP的垂向活动速率超过0.08mm/a[14-17];海域近EW向或NW向断裂主要由不连续走向一致的若干条次级断裂组成,次级断裂倾向或南或北,局部具有负花状构造,在研究区均有分布,且在研究区北部与莱州湾海域较为密集,分析认为,该组断裂主要为张家口-蓬莱-威海断裂的继承断裂。该组断裂在研究区的最新活动时间可追溯至晚更新世,近20kaBP以来的垂向活动速率超过0.06mm/a[16](图3)。研究区晚更新世以来的活动断层形成的原因主要由深部构造引起,表现出继承性和集束性特征,研究区断层断距均小于5m,普遍具有自下而上断距相对减小的规律。

图2 研究区大地构造位置图(陆域参考鲁国土资字[2014]185号文,海域参考1∶100万天津幅海域区域地质调查报告)

1—全新世活动断层;2—晚更新世活动断层;3—第四纪活动断层;4—新近纪活动断层;5—M≥7地震;6—M≥5地震;7—M≥4地震图3 研究区活动断裂与地震分布示意图

研究区海底出露地层主要为第四纪灰黄色黏土层与浅灰黄色粉细砂层互层,揭示厚度253~660m。海底表层沉积物由岸向海逐渐由砂、粉砂质砂向砂质粉砂、粉砂、泥过渡,由于河流动力减弱,沉积物的粒度由岸向海逐渐变细。砂质粉砂分布最广,在研究区北部、东部海域均有大片分布,占整个研究区面积的50%左右;粉砂分布范围也较大,且较为分散,主要出现在飞雁滩以北、东营港正东以及广利港以东附近海域;粉砂质砂主要沿海岸分布,岸边底质类型以粉砂质砂为主;砂主要分布在广利港以南靠近海岸附近区域,面积较小;泥主要分布于研究区北部靠近边界附近区域,较为集中。

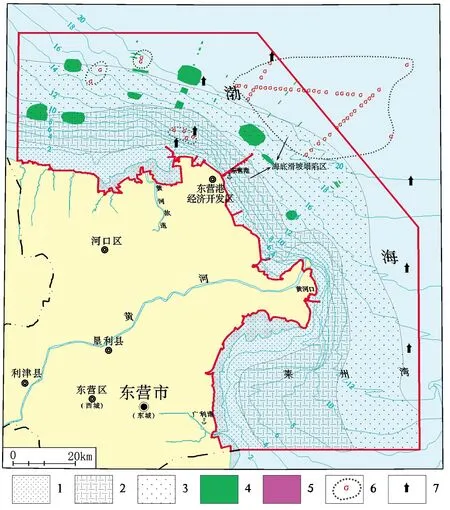

2.2 环境地质问题及地质灾害

研究区近海海域存在的灾害地质类型主要为海岸侵蚀与淤积、海底滑坡、浅层气、底辟、埋藏古河道(古湖泊)等(图4)[9]。

1—平整三角洲前缘;2—扰动三角洲前缘;3—平滑三角洲隆起;4—埋藏古河道(古湖泊);5—海底滑坡塌陷区;6—浅层气范围;7—底辟图4 研究区灾害地质分布图

2.2.1 海岸侵蚀与淤积

通过对1984—2015年的遥感影像进行解译,研究区岸段整体以海岸淤积为主,仅东营港口段、刁口河段沙嘴一带存在海岸侵蚀。刁口段海岸冲淤变化的基本规律是:1980年开始岸线全面蚀退,侵蚀速率较大;1990—1995年,处于暂时稳定状态;1995年以后,侵蚀速率逐渐趋缓,某些年份略有淤积;2000—2015年岸线开始缓慢淤积。东营港于1985年建成,由于海港防潮堤的突出,海洋动力加强,岸线处于蚀退状态[9]。

2.2.2 海洋灾害地质特征

海洋灾害地质因海水覆盖,主要通过浅地层剖面测量取得的数据进行解译的结果。

灾害地貌(海底冲沟和陡坎、蚀余地形)主要分布在黄河三角洲前缘及废弃的黄河三角洲北部叶瓣处,灾害性地貌的存在将对海底工程设施造成危害,对海底管线的敷设和维修都会造成很大困难[9,17]。

海底滑坡存在于活动和废弃的黄河三角洲上;主要为浅层旋转滑坡体,源区展宽达上百米,陡坎高达数米,海底平坦,无叠瓦状或绳网状结构,滑坡体厚约2~6m。引起滑坡的原因可能是内外动力共同作用的结果,外力作用如地震、波浪等震动会引起沙土内超孔隙压力,当压力超过沙土自重时,造成表层滑坡;内部触发主要是三角洲堆积过程中,软弱层上受不均衡压力,产生深层滑动[9,18]。

底辟除了发生在废弃黄河三角洲侵蚀区外,还发生在三角洲外的渤海海底下部,是快速沉积的三角洲前缘沉积层的变形构造,是一种严重地质灾害。

浅层气主要存在于孤东海域离岸20km、水深15~20m的海底;其在垂向上分布很浅,其顶界深度距海底不到十米。研究区浅层气未达到富集高压程度,不会出现气体外溢,但是海底潜在的不稳定性因素,会造成平台倒塌或钻井出现井喷失火,建议避免在该区进行海洋油气勘探开发活动[9,19]。

埋藏古河道(古湖泊)分布在海底8~20m左右的深度,古河道(古湖泊)顶埋藏深度在7.1~15.2m之间,分布在整个水下三角洲地区,河道规模较小,河宽一般不超过200m,由于古河道充填物质具有较强的渗透性,在长期侵蚀、冲刷及上覆物质载荷下,容易发生局部坍塌,使地层原有结构破坏,造成构筑物基础不稳定[9,19-21]。

2.3 海底表层沉积物、海水质量评价

2.3.1 海底表层沉积物质量

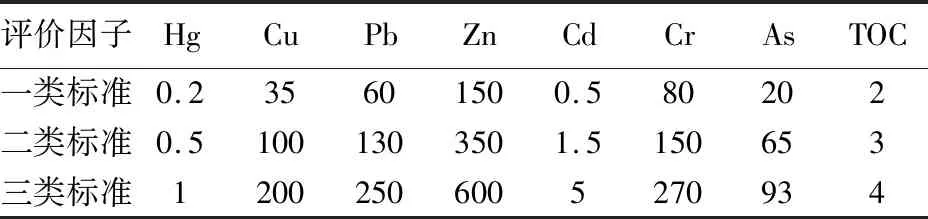

海底表层沉积物质量评价方法按指标值所在的限值范围确定表层沉积物质量类别,按单指标评价结果最差的类别确定表层沉积物最终级别。评价标准采用《海洋沉积物质量》(GB18668—2002)标准[22],评价指标包括Cr,Cu,Zn,Cd,Pb,Hg,As 7种重金属元素和有机碳,评价数据为该次采集的216个站位样品测试数据。

表1 海底表层沉积物环境质量标准

研究区近海海域的海底表层沉积物质量状况整体较好,主要为第一类海洋沉积物,约占总面积的94%,适用于各种海域用途;第二类海洋沉积物主要分布在研究区北部和南部,在东部零星分布,约占总面积的6%,超出一类标准的指标主要为Zn,Cr,Cu元素,该海域适用于一般工业用水区、滨海风景旅游区等;研究区内沉积物质量均未超过第二类标准(图5)。

1—第一类海洋沉积物;2—第二类海洋沉积物;3—海底表层沉积物取样位置图5 研究区海底表层沉积物质量评价图

2.3.2 海水质量评价

海水质量评价方法同表层沉积物质量评价,按指标值所在的限值范围确定海水质量类别,按单指标评价结果最差的类别确定海水最终级别。

选取40件表层海水样品和20件底层海水样品分别进行评价,评价标准为《海水水质标准》(GB3097—1997)[23],评价指标选取了Cu,Pb,Zn,Cr,Cd,As,Hg,pH值,化学需氧量(COD)等。

表层海水水质评价结果如图6所示,研究区表层海水水质较好,以第二类和第三类海水为主,占总面积的95.1%。第一类海水仅1个站位,位于研究区东北部,适用于海洋渔业水域、海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区等各种用途;第二类海水12个站位,主要分布在黄河入海口以北海域,该区域适用于水产养殖区、海水浴场、人体直接接触海水的海上运动或娱乐区、与人类食用直接有关的工业用水区;第三类海水21个站位,主要分布在黄河入海口以南海域以及研究区西部和东北部海域,该区域适用于一般工业用水区、滨海风景旅游区;第四类海水6个站位,在区内零星分布,该区域适用于海洋港口水域、海洋开发作业区。Cr,Cd,As元素和pH值的单因子评价结果均属于第一类;Cu,Pb,Zn,Hg元素的单因子评价结果多为第一类,极少数的单因子评价结果超过第一类;化学需氧量整体较差,其单因子评价结果以第二类和第三类为主,少数为第一类和第四类。

1—第一类海水;2—第二类海水;3—第三类海水;4—第四类海水;5—表层海水样品位置图6 研究区表层海水质量评价图

底层海水水质评价结果如图7所示,研究区底层海水水质整体状况较表层海水要好,主要为第一类和第二类海水。其中,第一类海水10个站位,主要分布在东营港以南海域以及研究区西部海域,分布面积最大;第二类海水7个站位,主要分布在研究区北部海域,分布面积次之;第三类海水3个站位,主要分布在研究区西北部海域,面积最小;底层海水没有第四类海水。Cu,Cr,Cd,As元素和pH值的单因子评价结果均属于第一类;Pb,Zn,Hg元素的单因子评价结果多为第一类,极少数的单因子评价结果超过第一类;化学需氧量相对其他元素的单因子评价结果较差,其单因子评价结果为第一类海水约占70%,其余为第二类和第三类海水。

1—第一类海水;2—第二类海水;3—第三类海水;4—底层海水取样位置图7 研究区底层海水质量评价图

2.4 工程地质问题

研究区存在的工程地质问题主要为软土和砂土液化(图8)。

2.4.1 软土

软土主要分布在现代黄河三角洲侧缘及刁口流路侧缘。东营港北侧分布厚度较大,为2~10m,东营港南侧小于5m;现代黄河三角洲北侧缘孤东东面海域分布厚度较大,一般5~10m,南侧侧缘及莱州湾西岸分布厚度自北向南厚度变薄,为5~0m,广利河南至小清河之间无软土分布。其中莱州湾西岸表层和浅部均有分布,其中表层软土主要分布在八里沟至广利河之间,浅部软土广泛分布,一般埋深1~7m,厚2~4m。

2.4.2 砂土液化

研究区砂土液化主要位于黄河三角洲和莱州西岸区域,发生液化的土层厚度5~8m,液化均发生在泥线以下15m以上。研究区浅部地层粉粒含量高,平均含量为66.1%,沉积物类型主要为粉土和粉质黏土[13,24]。粉土的性质介于砂土和黏性土之间,砂粒含量较多的粉土,地震时可能产生液化,类似于砂土的性质。

3 质量评价

3.1 评价方法

该次评价主要采用层次分析法和模糊数学综合指数法。

(1)层次分析法。该次权重的确定采用层次分析法,该分析法是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂于20世纪70年代初期提出的,是对一些较为复杂、模糊的问题作出决策的简易方法,特别适用于难于完全定量分析的问题[4]。

(2)模糊数学综合指数法计算公式如下[4]:

式中:Rk—综合评价指数;ai—指标要素的权值;Xi—指标要素属性赋值;n—指标要素个数。

3.2 评价过程

3.2.1 评价体系

评价体系由3层构成,即系统目标层、属性层、要素指标层[4]。结合东营市海洋开发利用现状,选取地质灾害、水土污染、工程地质问题3项指标作为属性层,选取海岸侵蚀与淤积、活动断裂与地震、灾害地貌与滑坡、浅层气、底辟、埋藏古河道(古湖泊)、表层沉积物质量、海水质量、软土、砂土液化10项因子作为要素指标层,建立了东营市近海海域地质环境质量综合评价体系(图9)。

图9 评价结构模型图

3.2.2 评价因子量化

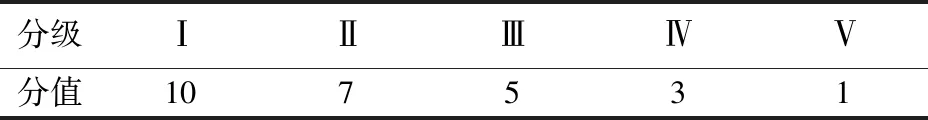

针对所有评价因子的量化分级,在量化过程中既考虑到地质环境的现状对海洋开发利用的适宜性,又考虑海洋开发利用对地质环境的影响程度[4],各因子的量化分级见表2、表3。

(1)海岸侵蚀与淤积。海岸侵蚀与淤积影响海岸带地区的工程地质环境稳定性,根据其是否有侵蚀与淤积情况确定其等级。

(2)活动断裂与地震。活动断裂与地震影响着区内管道及钻井平台的安全,尤其是全新世以来的活动断裂与地震,依据其密集程度划分等级。

(3)灾害地貌与滑坡。灾害地貌(海底冲沟和陡坎、蚀余地形)、滑坡等将对海底工程设施造成危害,对海底管线的敷设和维修都会造成很大困难,依据是否存在确定其等级。

(4)浅层气。浅层气是海底潜在的不稳定性因素,会造成平台倒塌或钻井出现井喷失火,依据其富集程度确定其等级。

(5)底辟。底辟是快速沉积的三角洲前缘沉积层的变形构造,是一种严重地质灾害,依据其是否存在确定其等级。

(6)埋藏古河道(古湖泊)。埋藏古河道(古湖泊)处易发生局部坍塌,使地层原有结构破坏,造成构筑物基础不稳定,依据其河道宽度划分其等级。

(7)海底表层沉积物质量。海底表层沉积物质量的好坏决定着海水的不同用途,依据其质量等级赋值。

(8)海水质量。海水质量的好坏决定着海水的不同用途,依据其质量等级赋值。

(9)软土。软土因天然含水量大、压缩性高、承载能力低而影响工程建筑稳定性,依据其是否存在赋值。

(10)砂土液化。砂土液化在地震时可大规模地发生并造成严重危害,依据其液化等级赋值。

表2 地质环境质量评价因子分级评分标准

表3 地质环境质量评价因子分级量化

3.2.3 评价因子权重确定

通过海洋地质专业及地质灾害相关方面的专家,依据自身的多年实际经验,对选取的评价因子开展评分,参考评分结果,对结果中存在的异常值进行删减,选用概率明显的评分结果;之后按照该次所构建的地质环境质量综合评价体系,结合东营市海洋功能区划中各海域的基本用途,通过层次分析法推算出所有评价因子的权重值(表4)。

表4 评价因子权重

3.2.4 地质环境质量综合评价

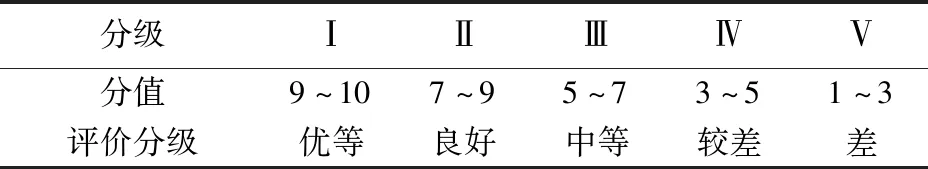

将研究区按照5km×5km的基础进行单元划分,共计414个单元格,通过各单元格中的影响因素对单元格开展系统的评分。该次评价采取电脑程序开展计算,同时通过MapGIS软件的辅助分析,获得研究区全部的地质环境质量评价结果(表5)。

表5 地质环境质量评价分级标准

3.3 评价结果

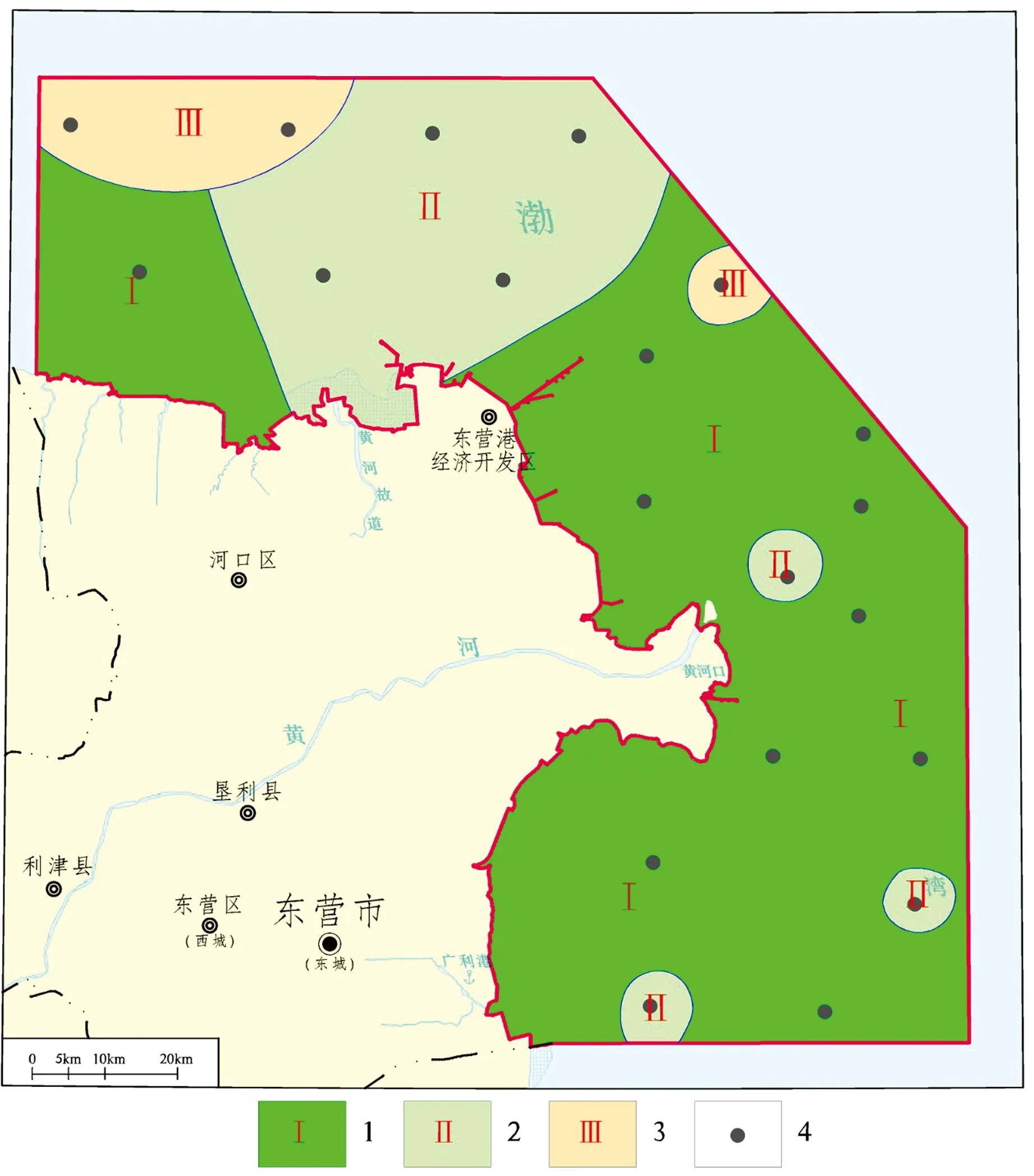

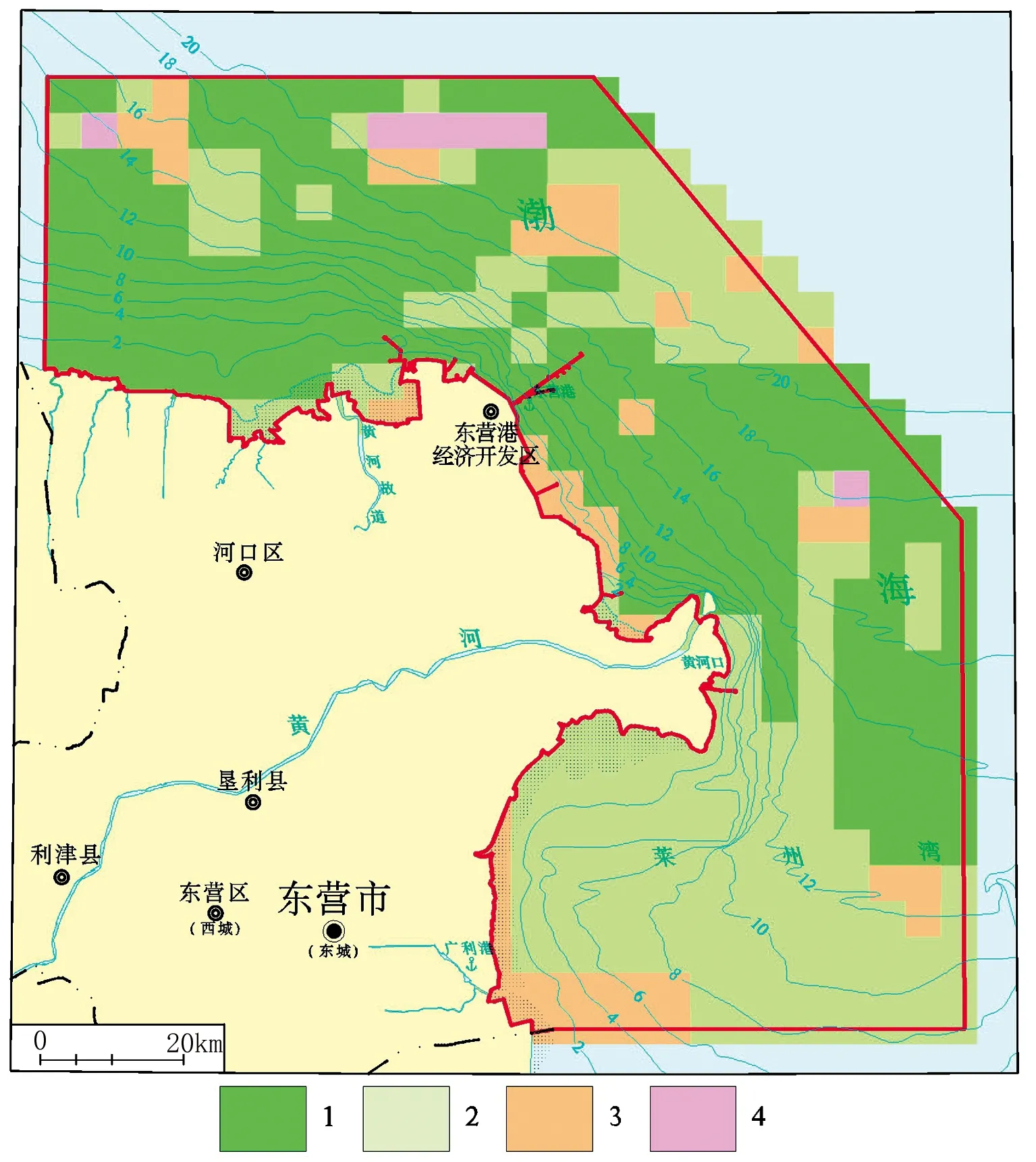

依据以上评价方法,得出研究区地质环境质量综合评价结果。研究区地质环境质量主要分为4个等级,即优等区、良好区、中等区和较差区(图10)。

1—优等区;2—良好区;3—中等区;4—较差区图10 研究区地质环境质量综合评价图

3.3.1 优等区(Ⅰ)

在研究区内广泛分布,面积5400km2,约占研究区总面积的53%,该区域地质环境条件较好,无地质环境问题。

3.3.2 良好区(Ⅱ)

主要集中于研究区东南部及东营港外围及北部海域,面积3475km2,约占研究区总面积的34%。该区域海水水质以第三类水为主,超标因子主要为化学需氧量,还存在少量浅层气、活动断裂、砂土液化等地质环境问题,工程建设时应予以考虑。

3.3.3 中等区(Ⅲ)

主要分布在研究区的北部及东南部和东营港近岸区,面积1200km2,约占研究区总面积的12%。该区域部分表层沉积物为第二类,Zn,Cr和Cu元素超过第一类标准;海水水质以第三类和第四类水为主,超标因子主要为化学需氧量,开展渔业养殖时应予以重视。另外,该区域存在软土、砂土液化等工程地质问题、存在活动断裂、浅层气、海岸侵蚀与淤积、灾害地貌等地质灾害,下一步铺设海底管线、钻井平台等海洋工程设施建设时应引起重视,首先进行工程地质勘察工作。

3.3.4 较差区(Ⅳ)

较差区仅分布在研究区的北部及黄河口外围海域,面积175km2,仅占研究区总面积的2%。该区域海水和表层沉积物质量较差,开展渔业养殖时应予以重视。存在的主要地质环境问题为活动断裂、地震、浅层气、埋藏古河道等,工程地质稳定性较差,下一步工程建设时应采用有效的应对措施。

4 结论

(1)选取地质灾害、水土污染和工程地质问题3项指标作为一级评价要素,以海岸侵蚀与淤积、活动断裂与地震、灾害地貌与滑坡、浅层气、底辟、埋藏古河道(古湖泊)、表层沉积物质量、海水质量、软土、砂土液化10项因子作为二级评价要素,采用层次分析法和模糊数学综合指数法对东营市近海海域地质环境质量进行了综合评价。

(2)研究区地质环境质量分为优等区、良好区、中等区和较差区。研究区地质环境质量总体较好,优等区和良好区面积8875km2,占总面积的87%;中等区和较差区面积1375km2,占总面积的13%,主要分布在研究区北部及近岸海域,在离岸较远海域也零星分布,主要影响因素为软土、砂土液化、海岸淤积等地质环境问题,另外局部区域还存在海水和表层沉积物超标、活动断裂、浅层气、埋藏古河道等地质环境问题,下一步海洋渔业养殖及工程建设时应予以重视,并采取有效防治措施。

(3)该评价结果为地方经济建设与可持续发展提供专业的、可利用的、准确的区域性地学依据,为国土资源开发利用、管理规划提供优质的特色海洋地质服务。