育秧方式与插秧机具对水稻产量及群体质量的影响

2020-01-07向开宏孙永健刘芳艳武云霞孙知白郭长春杨志远

张 桥,向开宏,孙永健,刘芳艳,武云霞,孙知白,郭长春,杨志远,马 均

(四川农业大学水稻研究所/作物生理生态及栽培四川省重点实验室,成都 611130)

随工业化、城镇化的进程加快农村大量劳动力流失,以及水稻种植经济效益低等问题加剧,水稻种植面积逐渐减少[1-2]。传统人工种植模式已无法满足稻作效益的提升,以及可持续发展的长期战略目标[3]。水稻生产机械化发展显得尤为重要。近几年我国水稻机械化种植水平明显提高[4],其中机插秧受种植模式的限制较小,适应能力较强,是我国各稻区主要的机械化种植方式[5-6]。关于机插稻前人已做了大量研究,从秧龄[7-8]、耕作方式[9-10]、栽插规格[11-12]、水肥运筹[13-14]等方面研究分析了机插稻营养元素吸收利用、光合物质生产、产量形成等特点。四川水稻种植面积和总产量居四川各作物之首,但种植面积一直呈现下降趋势,近17 年来总量下降了16.9 万hm2,年均减少0.93 万hm2。此外,四川稻作区主要以丘陵区为主面积近133.3 万hm2,是川西平原稻作区面积的2 倍,丘陵稻作区生态环境差异大,田块面积小,灌溉条件差,机械化种植水平低,且部分稻田多为冬水田,不适合大型乘坐式高速插秧机工作,因此手扶式插秧机较轻为该地区主要推广机具,但机械类型多样。因地制宜选择适当的育秧方式与插秧机具,是该研究区域当前亟须解决的核心问题。影响机插稻增产增效的因素较多,育秧与机插环节是其关键因素之一,会不同程度地影响水稻移栽入大田后的产量以及经济效益[15],将育秧环节与插秧机深度融合是该地区机插稻推广的关键。因此本试验以机插稻农机农艺首要融合点“育秧-机插”关键环节为研究对象,从农机农艺深度融合、降低生产成本和劳动强度、改善群体质量和水稻丰产高效为出发点,设置不同育秧方式与插秧机具融合进一步研究比较不同育秧方式下不同插秧机具对机插稻群体质量及产量的影响,为川南丘陵地区机插稻高产栽培提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验设计

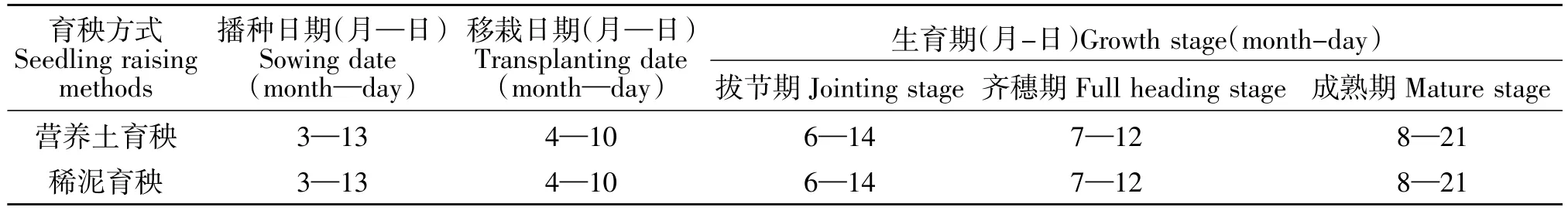

在前期研究的基础上,试验在自贡市荣县长山镇得胜村(川南丘陵冬水田区)进行。稻田土壤耕层(0~20 cm)质地为壤土,全氮2.08 g/kg、有机质27.2 g/kg、速效氮110.4 mg/kg、速效磷56.1 mg/kg、速效钾106.5 mg/kg,选用当地首推品种两系杂交籼稻晶两优534 为试材(由袁隆平农业高科技股份有限公司提供)。插秧机具分别为手扶(久保田SPW-28C 系列)2 行插秧机(2ZS-2 型)、4 行插秧机(2ZS-4型)、6 行插秧机(2ZS-6 型)。育秧方式选用传统的机插秧营养土育秧方式(包括了取土、过筛、培肥、盖土、做厢开沟等复杂环节),以及发展迅速的轻简化稀泥软盘育秧方式(不需取土、培肥和过筛等环节)。采用2 因素随机区组设计;A 因素为育秧方式(播种量85 g/盘):A1营养土育秧、A2稀泥育秧;B因素为手扶式插秧机:B1手扶式2 行插秧机、B2手扶式4 行插秧机、B3手扶式6 行插秧机。机插行株距均为30 cm×18 cm,各处理种植12 行,3 次重复,小区面积35 m2。营养土育秧基质为配方营养土,稀泥育秧基质为试验秧田稀泥。肥料N∶P2O5∶K2O 为2∶1∶2,氮肥(150 kg/hm2)基肥∶蘖肥∶穗肥(晒田复水后一次性施入)为3∶3∶4 施用,基肥在机插前1 d 施入,蘖肥在机插后7 d 施入;磷、钾肥均作基肥一次性施入,磷肥(过磷酸钙)施用量折合P2O575 kg/hm2,钾肥(氯化钾)施用量折合K2O 150 kg/hm2。水稻主要生育期见表1。

表1 不同育秧方式下水稻主要生育期Table 1 Main growth period of rice under different seeding raising methods

1.2 测定项目及方法

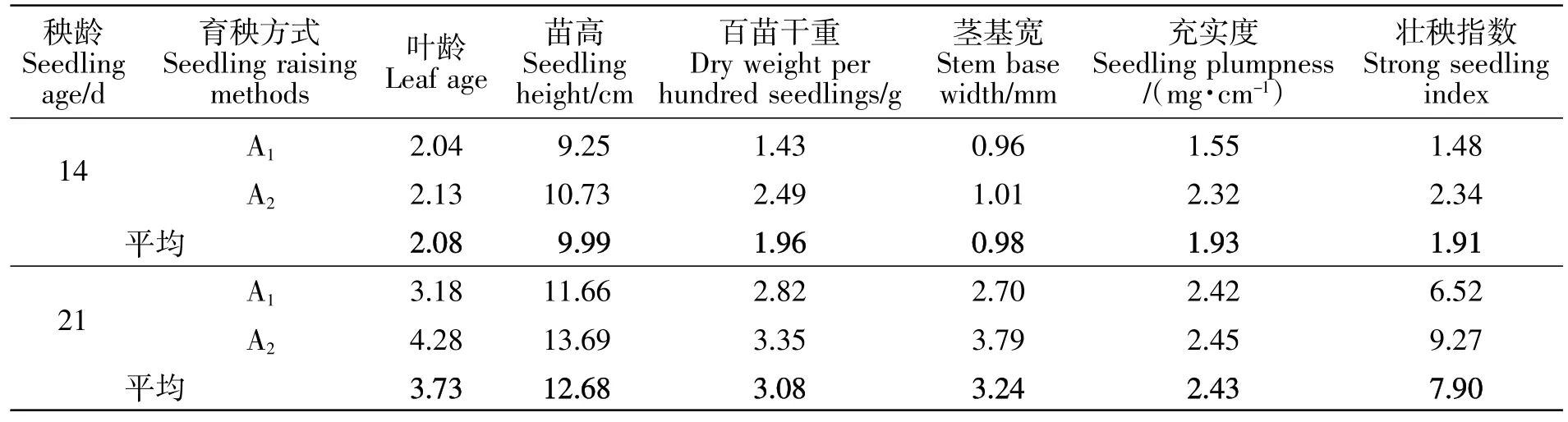

1.2.1 秧苗素质

播后14、21 d 各育秧方式取代表性植株90 株,调查叶龄、苗高、茎基宽、充实度、壮秧指数,壮秧指数=茎基宽×充实度[16]。

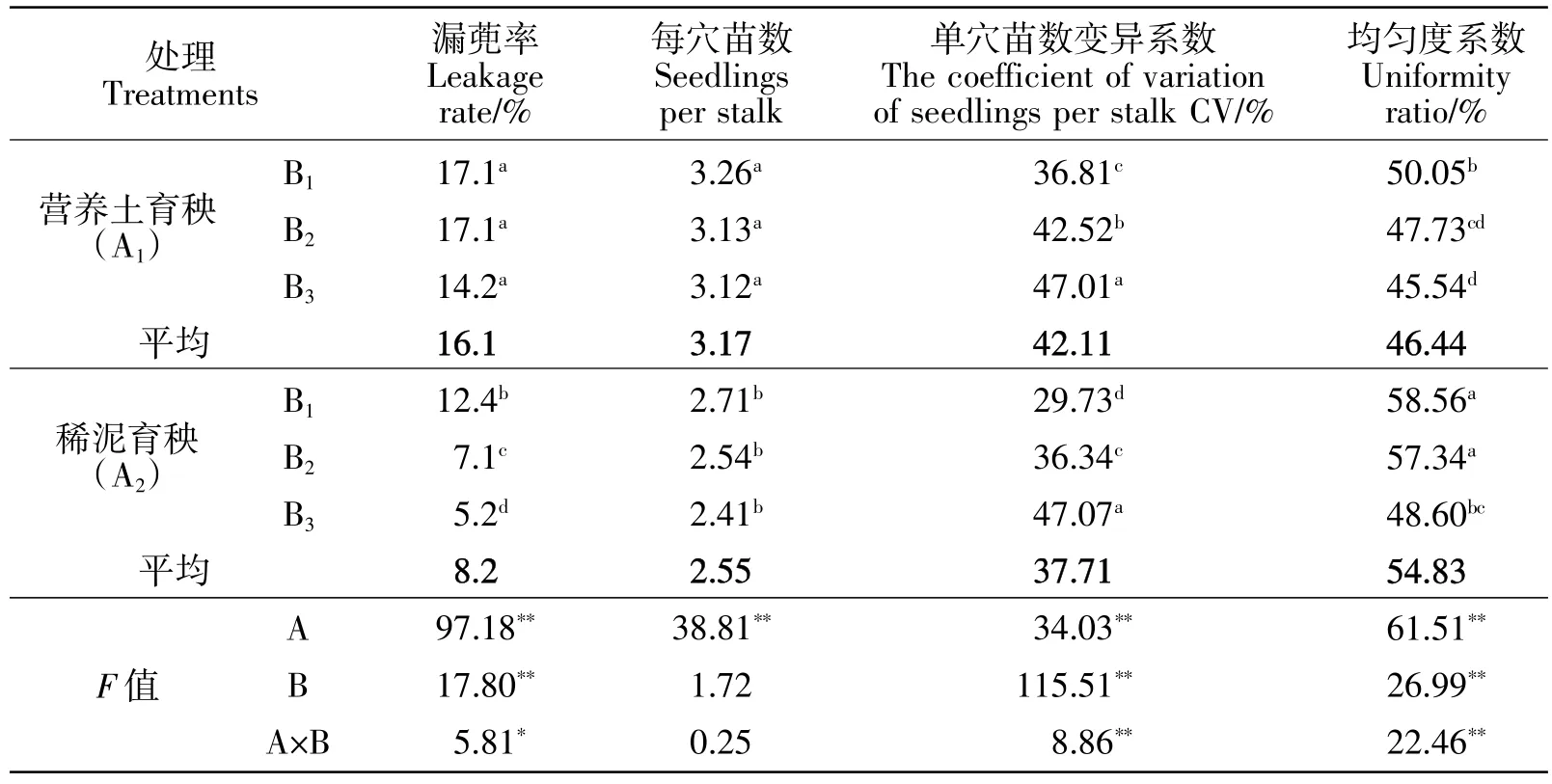

1.2.2 机插均匀度

机插7 d 后根据《水稻插秧机试验方法》调查机插质量,各小区调查10 行各20 穴;并计算缺窝率、机插均匀度,均匀度系数=(1-漏蔸率)×(1-单穴苗变异系数)[16]。

1.2.3 茎蘖动态

各小区定5 点,每点调查15 穴,每7 d 调查1次。

1.2.4 抽穗整齐度

于齐穗期各小区调查具有代表性5 穴,用直尺量取穗长、穗颈至剑叶叶枕的距离,计算抽穗整齐度;rd=(x-s)/x×100,rd 为抽穗整齐度,x为样本平均值,s为标准差[17]。

1.2.5 叶面积指数(LAI)与干物质积累

于拔节、齐穗与成熟期,各小区按平均茎蘖数取5 穴具有代表性的稻株,分茎、叶、穗(齐穗及成熟期),用美国生产的Li-3100C 叶面积分析仪测定绿叶面积,计算LAI,并将样品烘干至恒重后测定干物质量[7]。

1.2.6 产量及其构成因素

收获时各小区调查具代表性稻株60 穴,计数有效穗数;按每小区平均穗数取代表性植株5 穴,测定千粒重、每穗粒数、结实率等。各小区在除去边行外收割300 穴,并折算成稻谷标准含水量13.5%实收计产。

1.3 数据计算与分析

按照李应洪等[7]方法,计算如下指标:

①叶面积衰减率(LAI·d-1)=(LAI2-LAI1)/(t2-t1);

②群体生长率(g·m-2d-1)=(W2-Wl)(/t2-t1);

③光合势(×104m2d·hm-2)=1/2(L1+L2)×(t2-t1);

④净同化率(g·m-2d-1)=([lnLAI2-lnLAI1)](/LAI2-LAI1)×([W2-Wl)(/t2-t1)];

LAI1和LAI2为前后两次测定的叶面积指数;L1和L2为前后两次测定的叶面积;W1和W2为前后2次测定的干物质量;t1和t2分别为前后2 次测定的时间。

采用Microsoft Excel 2016、DPS 7.05、SPSS17.0和Origin 9.2 分析数据和图表绘制。

2 结果与分析

2.1 两种育秧方式下秧苗素质的比较

由表2 可见,14、21 d 秧龄的秧苗素质,不同育秧方式下,叶龄、苗高、壮秧指数等各项指标均随秧龄的增长而提高;同一秧龄下,稀泥育秧秧苗素质各项指标均不同程度高于营养土育秧。

2.2 不同育秧方式与插秧机具对机插质量的影响

由表3 可见,育秧方式与插秧机具对漏篼率、单株苗变异系数、均匀度系数的影响均达极显著水平,均匀度系数受育秧方式的影响更大;育秧方式与插秧机具对漏篼率、单株苗变异系数、均匀度系数的影响存在显著或极显著的互作效应。从育秧方式来看,营养土育秧漏蔸率、每穴苗数,以及单穴苗变异系数均较稀泥育秧高,均匀度系数则明显较低;从不同插秧机具来看,手扶式2 行插秧机漏蔸率较手扶式4、6 行插秧机高,但是手扶式2 行插秧机其每穴苗数高于手扶式4、6 行插秧机但差异不显著,而单穴苗变异系数则显著的低于手扶式4、6行插秧机,因此导致手扶式2 行插秧机均匀度系数高于手扶式4、6 行插秧机,手扶式2 行插秧机田间均匀度系数较手扶式4、6 行插秧机高出了1.22%~9.96%,而手扶式4 行插秧机也由于单穴苗变异系数较低导致均匀度系数高于手扶式6 行插秧机。

表2 两种育秧方式对秧苗素质的影响Table 2 Effects of two raising seedling methods on seeding quality

表3 不同育秧方式与插秧机具对机插质量的影响Table 3 Effects of different raising methods and transplanting machines on transplanting quality

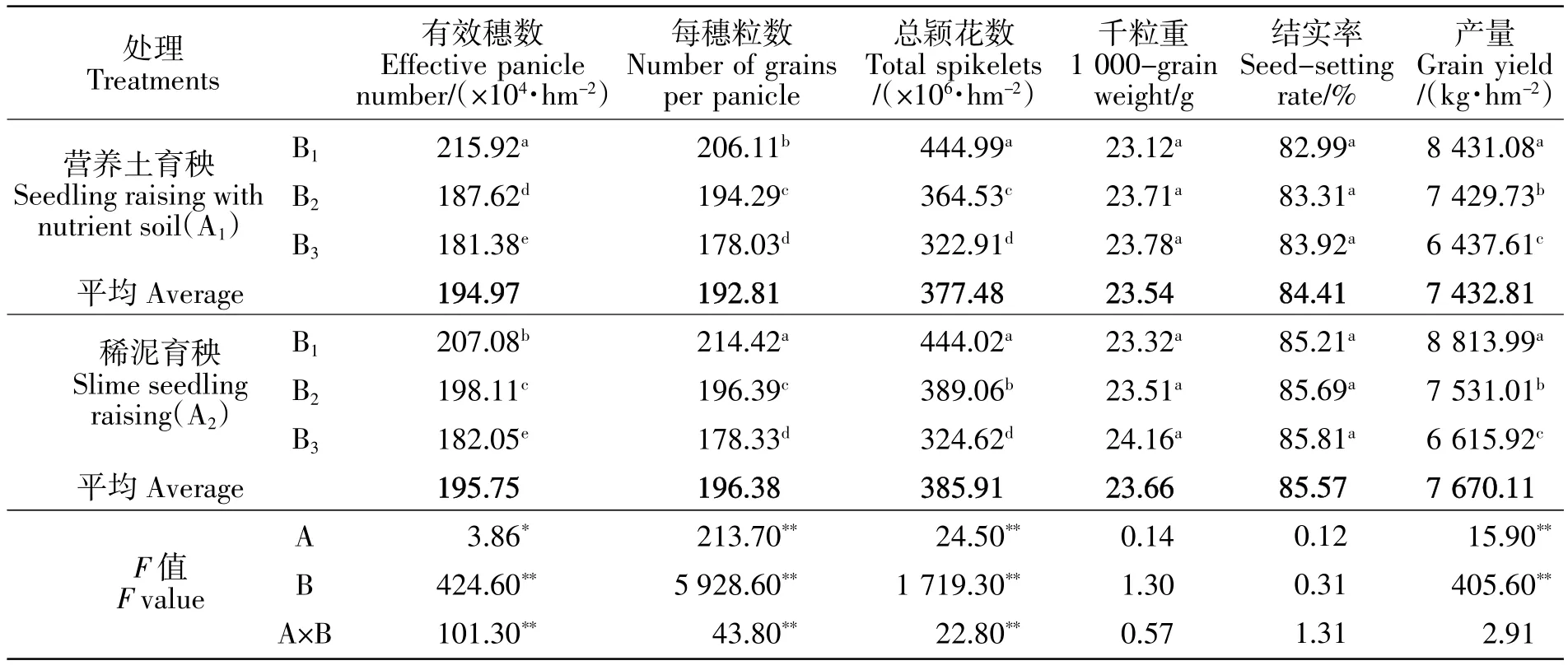

2.3 不同育秧方式与插秧机具对产量及其构成因素的影响

由表4 可以看出,育秧方式与插秧机具对水稻产量、有效穗数、穗粒数、总颖花数影响均达到显著或极显著水平,插秧机机具对水稻产量及其构成因素的影响明显高于育秧方式。育秧方式和插秧机具对有效穗、每穗粒数、总颖花数的影响存在着极显著互作效应。从育秧方式分析,营养土育秧产量明显低于稀泥育秧,并且各个构成因素均不同程度的低于稀泥育秧;不同插秧机具来看,产量、有效穗数、每穗粒数、总颖花数均表现为B1>B2>B3。稀泥育秧下采用手扶式2 行插秧机产量可以提高13.48%~33.22%。综合产量及其构成因素相关分析表明,产量受有效穗数、每穗粒数、总颖花数影响较大,相关系数为0.97**,0.90**,0.89**。

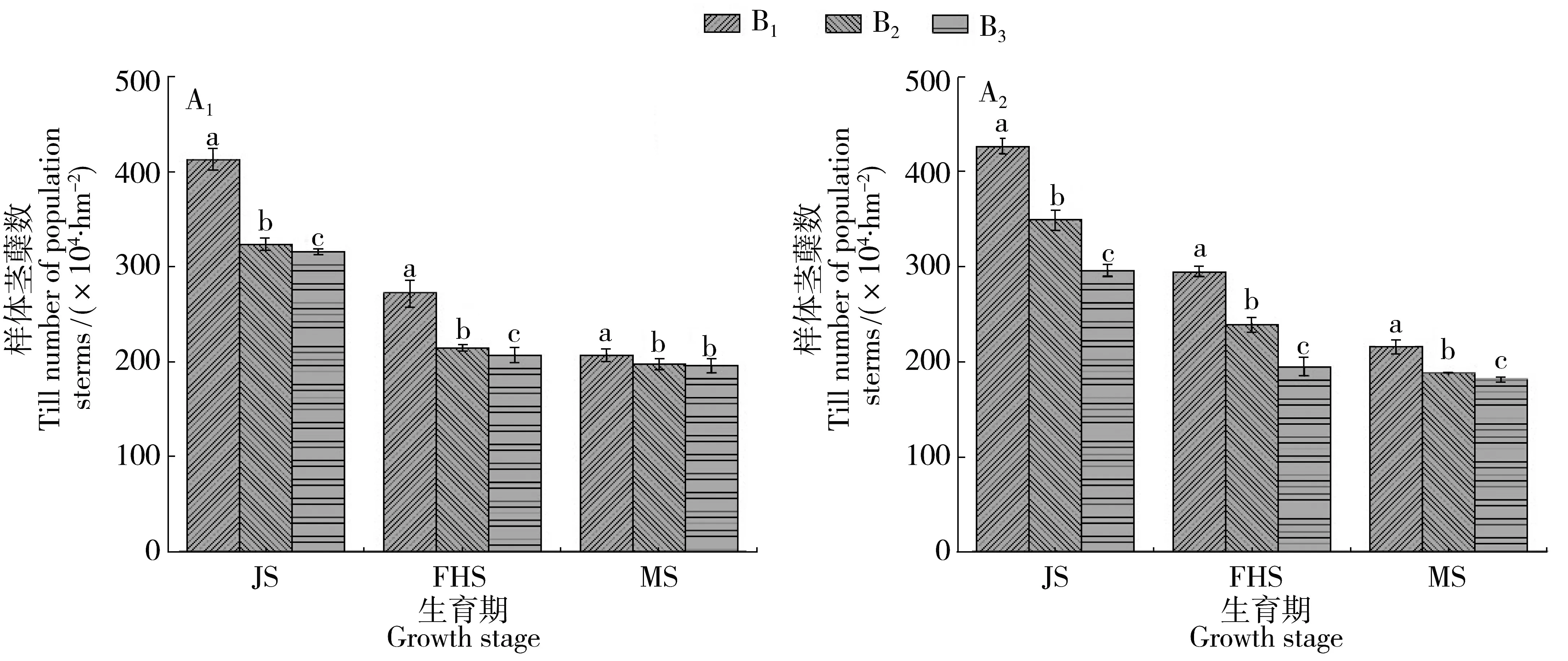

2.4 不同育秧方式与插秧机具对水稻群体茎蘖数的影响

各处理群体茎蘖数差异显著,随着生育期的推进各处理群体茎蘖数逐渐下降,手扶式2 行插秧机下降程度最高(图1)。从育秧方式来看,稀泥育秧各生育期群体茎蘖数高于营养土育秧,各生育期平均高出了0.4%~6.22%;从插秧机具来看,手扶式2 行插秧机处理下,各生育期群体茎蘖数较手扶式4 行插秧机、手扶式6 行插秧机优势明显,但手扶式2行插秧机群体茎蘖数降幅最大为48%。

表4 不同育秧方式与插秧机具对产量及其构成因素的影响Table 4 Effects of different seedling raising methods and transplanting machines on yield and its components

图1 不同育秧方式与插秧机具对生育时期水稻群体茎蘖数的影响Figure 1 Effects of different seedling raising method and transplanting machines on the tiller number of rice population in growth period

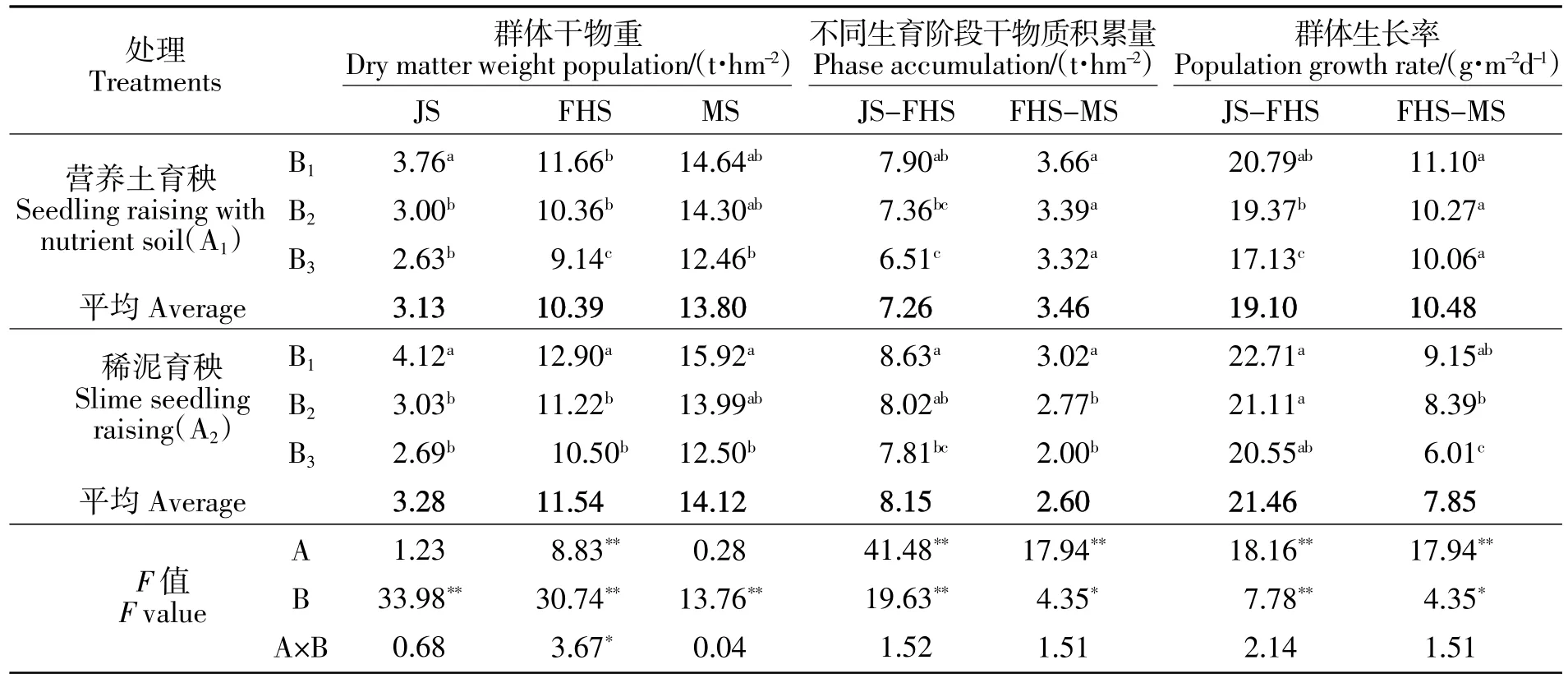

2.5 不同育秧方式与插秧机具对水稻群体干物质重及群体生长率的影响

由表5 可以看出,育秧方式对齐穗期群体干物质重、各生育阶段干物质积累量,以及各阶段群体生长率的影响均达极显著水平,而插秧机具对各生育期干物质重、各阶段干物质积累量,以及各生育阶段群体生长率的影响达显著或极显著水平;从互作效应来看,育秧方式与插秧机具对齐穗期群体干物质重存在显著的互作效应。从育秧方式来看,稀泥育秧处理下,各生育期群体干物质重、拔节至齐穗期的干物质积累量,以及群体生长率均高于营养土育秧,但齐穗至成熟期的干物质积累量以及群体生长率都低于营养土育秧。从插秧机具来看,手扶式2 行插秧机在各生育时期群体干物质重、拔节至齐穗期干物质积累量,以及群体生长率较手扶式4、6 行插秧机优势明显。

2.6 不同育秧方式与插秧机具对水稻抽穗整齐度、LAI、光合势以及净同化量的影响

从表6 可见,育秧方式与插秧机具处理对齐穗期LAI、光合势、净同化量、抽穗整齐度、叶面积衰减率的影响显著或极显著,并且插秧机具的影响更大。育秧方式与插秧机具对拔节期LAI、光合势、净同化量、抽穗整齐度的影响存在显著或极显著的互作效应。从育秧方式来看,稀泥育秧各生育时期LAI、齐穗期高效LAI、光合势、净同化率、抽穗整齐度,以及叶面积衰减率均高于营养土育秧,营养土育秧抽穗整齐度明显低于稀泥育秧,低了4.7%~9%左右;在同一育秧方式下,手扶式2 行插秧机相对于4 行和6 行插秧机而言优势明显,各生育期LAI、齐穗期高效LAI、光合势均较高,且叶面积衰减率却较其余两种机具低,并且抽穗整齐度优势明显抽穗整齐度较手扶式4、6 行插秧机平均提高了10.25%。

表5 不同育秧方式与插秧机具对水稻群体干物质重及群体生长率的影响Table 5 Effects of different seedling raising methods and transplanting machines on dry matter weight and growing rate of rice population

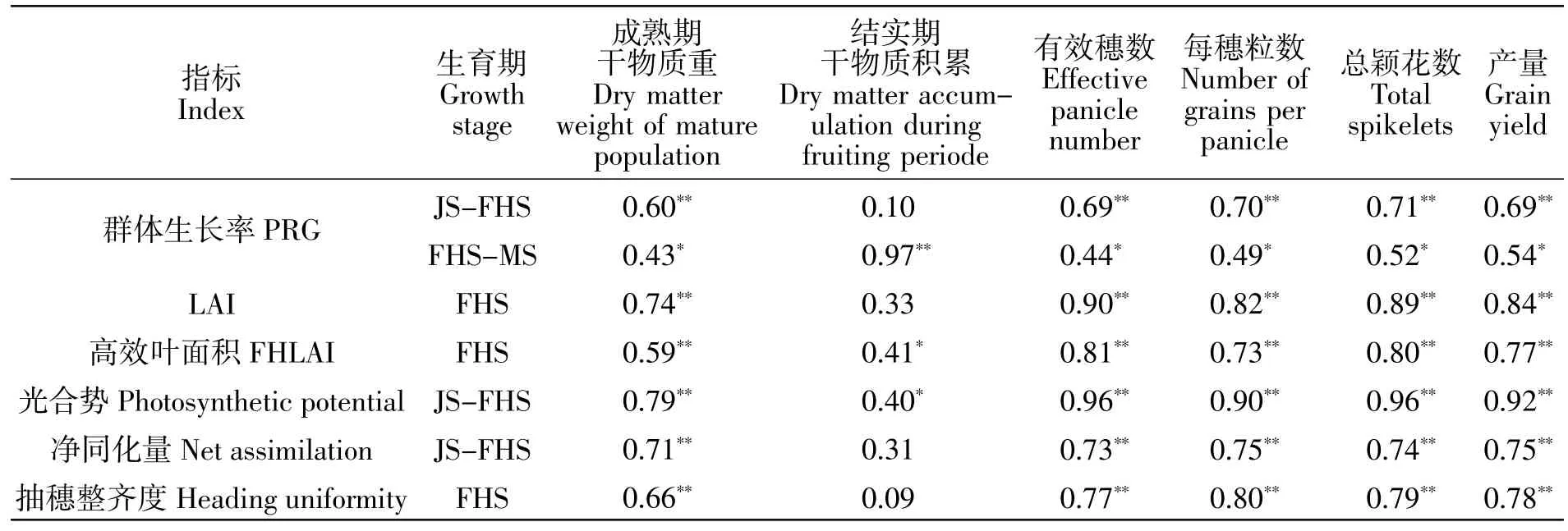

2.7 LAI、群体生长率、光合势、净同化量与干物质累积及产量的相关性分析

由表7 可以看出各生育阶段的群体生长率、齐穗期LAI 以及高效LAI、光合势、净同化量以及抽穗整齐度对成熟期干物质重、有效穗数、每穗粒数、总颖花数及产量均呈显著或极显著正相关。部分指标对结实期干物质积累量未达到显著水平正相关,其主要受齐穗期至成熟期群体生长率的影响,相关系数为0.97**。齐穗期LAI 以及高效LAI、光合势主要通过影响有效穗数从而影响产量,而各生育阶段的群体生长率、净同化量和抽穗整齐度主要通过影响每穗粒数及总颖花数间接影响稻谷产量。

表7 LAI、群体生长率、光合势、净同化量与干物质累积及产量的相关性Table 7 Relationship between LAI,growth rate,photosynthetic potential,Net assimilation and day matter accumulation and yield

3 讨论

3.1 不同育秧方式与插秧机具对秧苗素质以及机插质量的影响

关于育秧方式对秧苗素质的研究前人围绕着育秧基质、播种方式等已做了大量的研究,孙如银、吴文革等[18-19]研究表明,育秧基质质量较高秧苗综合素质最好。本试验结果与前人有所不同,育秧基质较好的营养土育秧14 d 和21 d 秧龄的秧苗素质较育秧基质差的稀泥育秧差,其主要原因可能是本研究28 d 秧田期,稀泥育秧所用秧田土壤速效养分含量较高,而营养土育秧的育秧基质为掺混有机腐熟物质的营养土,其肥效释放缓慢,导致出苗后秧苗发育缓慢,秧苗素质较差。水稻生产中从整地、播种、育秧、田间管理等各方面来尽可能地保证作物的分布和生长均匀,从而使群体的整体生长优势得到发挥[20]。所以机插稻的生产实践中,往往追求机插秧苗起点均匀,以及田间分布均匀为目标,为此前人在秧龄、育秧方式、播种量等育秧环节方面做了大量研究[7,9,16,21],主要还是集中在播种量的配套研究上。而关于育秧环节与插秧机具结合对机插质量的研究未见报道。因此本试验通过育秧方式与插秧机具相结合探究对机插质量的影响来补充前人研究;研究表明:稀泥育秧下手扶式2 行插秧机田间工作质量最高,均匀度系数最大。分析其原因可能手扶式2 行插秧机质量较轻,操作人员操作方便,稳定性好,手扶式6 行插秧机最为笨重所以工作质量最差,均匀度系数最低,另外稀泥育秧的秧苗素质较好,与插秧机具结合更佳。此外,从试验结果来看,手扶式2 行插秧机处理下漏篼率相对手扶式6行插秧机有不同程度的提高趋势,就其原因仍需要进一步研究。

3.2 不同育秧方式与插秧机具对机插稻群体质量的影响

水稻群体质量在很大程度上决定着水稻的分蘖成穗情况、光合物质生产与积累、产量的构成。从前人的研究来看,在传统的手插稻作模式下,合理的育秧方式能促进分蘖发生并成穗,营养土育秧较常规育秧能提高光合物质的生产,增加群体物质积累进而提高产量[22-23]。关于机插稻李应洪[7]等研究显示,毯苗机插群体质量较钵苗机插低,干物质积累能力以及光合能力得不到发挥。龙瑞平等[24]研究结果表明,合理的育秧方式叶面积指数以及高效叶面积比例占有优势,但不同的播种量条件下,LAI 呈现出不同的规律尚不统一。从前人研究来看关于育秧方式在机插稻的研究前人往往将其与插秧方式、育秧时播种量、密度配置等结合探讨[25-28],使得育秧方式对机插稻群体质量指标所表现出的规律不尽一致。而且关于育秧方式与插秧机具融合对机插稻群体质量的影响鲜见报道。本研究结果表明,营养土育秧在群体茎蘖数、各生育时期LAI,以及齐穗期高效LAI 光合势、各生育期群体干物质重都低于稀泥育秧,与前人研究差异较大,主要原因是营养土育秧秧苗素质较低,从而导致田间生长发育能力较稀泥育秧差。关于育秧方式与插秧机具融合本实验结果表明,相同育秧方式下手扶式2 行插秧机处理提高了机插质量、机插稻各生育期群体干物重、各生育期LAI、光合势、抽穗整齐度等都较其余两种插秧机高,主要原因可能是机插田间质量高,水稻田间分布均匀,个体生产能力以及群体优势得到发挥,群体生长均匀,从而提高了机插稻群体质量。这也补充了前人在育秧环节与插秧机具融合环节的研究不足。

3.3 不同育秧方式与插秧机具对机插稻产量的影响

四川丘陵稻作区机械化发展缓慢,机插稻推广阻力大,所以解决生产问题加快机插稻发展意义重大。在国家政策的支持下毯苗机插以及钵苗机插发展迅速[29],且插秧机具也由手扶式插秧机演变为更省力、效率更高的乘坐式高速插秧机[30],插秧模式衍生了宽窄行以此更有利于改善田间小气候[31-32],尽管机插稻的发展已取得了大量成果,但问题依然存在:四川机插稻茬口衔接,川南丘陵区冬水田机插稻生产难点。总结前人研究来看关于机插稻育秧方式、机插模式对机插稻产量及其构成影响研究很多,但机插稻农机农艺的首要融合点“育秧-机插”关键配套技术环节研究较少。前人的研究表明,育秧方式主要通过影响有效穗数、穗粒数从而影响机插稻产量,育秧基质好的育秧方式在产量方面优势大[23]。本试验结果显示,育秧方式对有效穗数、每穗粒数影响达到了显著或极显著的水平与前人的研究结果相同,但本试验中营养土育秧方式下产量及其构成因素较稀泥育秧差,与前人的研究结果差异较大,主要原因可能是稀泥育秧秧苗素质较优,水稻后期光合生产物质积累能力较强,并且该处理下与插秧机具融合紧密,使得机插稻田间分布更加均匀,水稻生长发育空间更优从而产量及其构成因素优势大;而从不同的插秧机具来看,手扶式2 行插秧机处理下,机插稻产量及其构成因素均显著高于其余两种插秧机具,其主要原因可能是,手扶式2行插秧机较轻巧,机插稻田间质量更高,水稻生长发育均衡,有利于水稻产量潜力发挥。因此,在今后的选择稀泥育秧方式时,可能应加强根据秧田土壤质地及养分进行科学管理,才能保证机插稻稀泥育秧配套技术的推广。

4 结论

育秧方式与插秧机具类型对机插稻均匀度、齐穗期干物质重、结实期干物质积累量、各生于阶段群体生长率、齐穗期LAI、光合势、净同化量,以及产量存在显著或极显著的调控效应;尤其是光合势、齐穗期高效LAI 与产量及其构成因素相关性最大。本研究表明,低成本高质量的育秧技术尤为重要,但合理的插秧机具选择同样是稳产增产的关键;选用稀泥育秧配套手扶式2 行插秧机为最佳农机农艺融合处理,可有效地提高机插均匀度,保证机插质量,优化机插稻群体结构,促进其光合产物的生产与积累,提高机插稻的产量。