主动环境行为与技术创新对企业绩效的影响

2020-01-06杜连雄

杜连雄,张 剑

(1.广州工商学院 经济贸易系,广东 广州 510850;2.四川农业大学 经济学院,四川 成都 611130)

一、引 言

随着经济社会的不断发展,大量的经济开发行为导致全球气候变暖、能源配置不足等问题愈加严重[1-3]。其中,制造业作为最耗能的产业之一,成了此类环境问题的重点关注对象。由于自然环境不断遭到破坏,政府开始逐渐强化管控制度与力度,这使得目前许多制造业公司化被动为主动,顺应国家的号召将环保举措运用到公司的生产环节,从源头上实现“绿色生产”[4-6]。但这一转变的出现,随之又引起了一系列问题的出现,对于企业来说,各大企业的管理层和决策层面对公司的生产环保举措产生了极大的疑惑,制造业作为特殊产业的一部分来进行绿色生产真的值得吗?这样的生产方式又真的适合制造业本身吗?相对于以前的生产方式来说,目前的环保生产方式对于企业的效益来说是否又起到了促进作用呢[8-11]?

实际上,对于上述问题,不仅企业的管理者们在进行分析探讨,学术界至今也没有达成统一明确意见。在这样的情况下,面对当前的问题,企业就更加难以做出抉择[13]。鉴于以往的调研缺乏足够的理论支撑和具体应用实例的研究,所以现阶段我们有必要针对企业的效益影响因素进行调研分析[14]。本文选取了近4年来我国一百多家制造类企业的调查数据进行研究设计,通过数据分析了解企业主动环境行为和技术创新这两个因素与企业绩效之间的相关程度。而由于以往的学者研究都只是单纯地考虑企业是否拥有主动环境行为和创新技术行为,鲜少有学者去探析这些因素是否在企业的运营环节里得到了充分利用。故本文将重点研究上述二重因素的进一步利用是否会对企业绩效产生更大的影响。本研究内容对企业自身把握主动环境行为和技术创新与企业效益之间的关系有着重要的指导作用,并对企业之后在效益决策方面的制定有着一定的启示作用。

二、相关研究评述

早在20世纪70年代,人们就已经开始对企业环境行为与企业效益之间的关系进行研究[15]。然而目前对于两者之间的关系仍没有一个确切的定论。在这项研究当中比较著名的有两种理论学派[16-18]:一种是以Wally和Whitehead等人为代表的传统学派,他们主要以古典经济学进行理论研究。认为企业的主动环境行为会导致企业竞争力下降,因为企业进行环境行为会产生一定的社会效益,而这个社会效益的存在势必会导致企业成本的提高,进而对竞争力造成不良影响。另外一种学派是以Porter和Van der Linde等为代表的修正学派。他们认为企业通过技术的创新活动可以提高企业环境行为方面的效益,具体措施例如更替企业的生产设备或者是对技术进行优化提升都会使效率提升。如此一来,企业在生产环节所花费的成本费用将会降低,在产出值方面将会有增加的态势,企业的竞争力也将由此得到提升。按照这样的情况长期发展,企业环境效益和经济效益的同时增加确实是可以实现的。

后来的研究学者们以上述两大学派的理论为基础[19-21],又进行了大量的学术研究[22-25],研究结果主要分为两大类:一类研究者认为,企业主动环境行为对企业经济效益起着促进作用。ROA(Return On Assets)的增高是由于环境效益的增高而引起。Klassen和McLaughlin等人根据企业的财务数据对环境效益与企业股价之间的关系进行分析,发现良性股价的出现是由于存在优良的环境效益。Nakao等人对日本企业环境效益与经济效益进行调研发现两者具有相互促进的作用,但这种促进作用并不是从一开始就存在的。另外一类研究者则认为,企业主动环境行为与企业效益之间没有促进的作用,甚至这两者之间没有相关性。企业的主动环境行为不一定能够使企业更具竞争优势,因为企业始终是处于市场导向下的,而市场自身具有强烈的易变性和不确定性。Del Rio等人认为企业环境行为和技术创新的投入资本与企业的研发程度、人力物力资源之间存在着正相关关系,但与企业的出口强度呈现相反的线性关系。Sarkis和Dijkshoorn对威尔士的中小型企业进行研究,将他们分为主动环境行为型和被动环境行为型,对比分析发现主动环境行为型企业的环境效益并没有得到提升,经济效益也没有呈现任何变化。

对于企业环境行为与企业效益之间的关系目前学界尚无统一明确的研究结论,很大一部分原因是学者们在进行分析研究的时候运用的环境指标各自不同。对于企业效益的影响研究选用不同的环境指标类型,因而使得研究结果出现了较大的分歧。但总体上来说,这样的指标大致包含两种类型:一种是环境管理型,一种是环境表现型。前一类型指标主要是关于企业在运营中是否制定了相应的环境管理体系,后一类型指标主要是指企业污染物排放之类的指标等。

对于企业环境效益,一些研究学者会直接用环境污染指标来表现[26-28],这样的体现方法通常会导致企业环境效益与经济效益之间呈现负相关关系。Stanwick经过对不同行业多家企业进行研究后发现,这些企业中,随着企业收益的增长其排污量也会相应增长,表明该研究中的企业经济效益和环境效益存在负相关关系。秦颖等人选取了企业排放污染物当中的三个主要因子:硫排放量、氮排放量、碳排放量[29-31]对企业环境效益进行评估分析,研究结果表明,企业的环境效益与经济效益负相关,这一结果与传统学派的研究观点一致。还有一些学者利用环境管理指标进行研究,但也没有达成一致观点[32]。有研究认为企业对于环境效益方面的管理对企业的经济效益并没有促进作用[33]。Link和Naveh在对以色列企业的调研当中也发现,环境效益能够通过环境管理体系得到提升,但这种提升效果在经济效益方面没有得到体现[33]。Heras-Saizarbitoria等人分析了西班牙企业近5年的经济效益数据,发现企业在制定优良的环境管理体系之后其经济效益会随之提高,这与我国的相关研究结论正好相反[34-36]。

一个良好的企业环境体系需要对企业的排污情况进行严格管控,并在企业内部树立良好的环境责任感。其中对于环境风险的降低,企业可以通过创新生产技术、创新管理理念等来实现。企业环境和技术创新的行为可以分为主动型和被动型,但少有学者针对主动型行为进行研究。Zeng Saixing等人在针对国内制造业企业的调查中发现,在一定条件下主动型的企业环境行为和技术创新能够提升企业的经济效益。在这项研究当中,研究人员分别把主动环境行为和技术创新进行分类,一类是低成本费用下的主动环境行为和技术创新,这一类行为主要采取的措施是培养员工的节能意识,在生产运营过程中减少废物的产生,同时提升对产品和设备零件的可重复利用率;另外一类是高成本费用下的主动环境行为和技术创新,这类行为采取的措施一般需要高成本的投入,例如对企业节能环节的技术进行创新改善、选取可回收利用的原材料等。结果表明,低成本类型的行为对于企业经济效益的提高有更好的促进作用,而高成本类型的行为在成本方面的投入会对企业收益造成影响。但从长远角度看来,高成本类型的行为随着时间的推移能够给企业带来相对于低成本类型行为而言更高的经济效益。Sarkis在对美国金属加工行业进行研究发现,企业对于环境风险的把控和对于项目初期投资的增加并不能为后期的良好经济效益作出保障,但是建立良好的工程管理体系却对经济效益的提升有着十分明显的促进作用。结合上述学者的研究成果来看,本文可初步断定,影响企业效益提升的因素有很多,不仅包括企业的主动环境行为与技术创新,还包括以上行为在企业运营当中的实际运用程度。

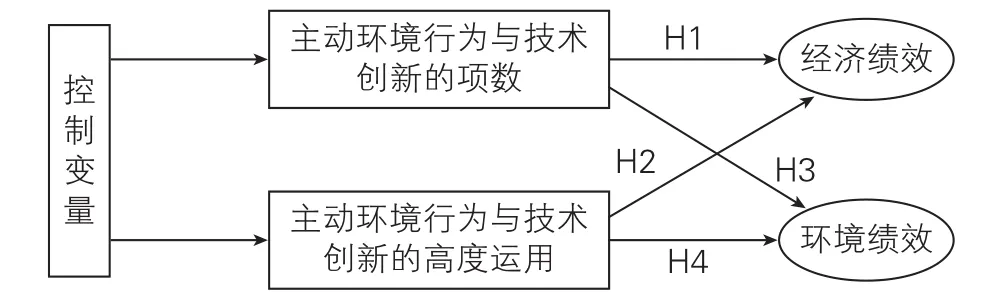

因此,针对本文的研究,本文提出四个方面的假设。

H1:企业经济绩效会随着企业主动环境行为与技术创新运用项数的增多而增多;

H2:企业经济绩效会随着企业主动环境行为与技术创新运用程度的提升而提升;

H3:企业环境绩效会随着企业主动环境行为与技术创新运用项数的增加而增加;

H4:企业环境绩效会随着企业主动环境行为与技术创新的运用程度的提升而提升。

本文研究的分析框架如图1所示。

图1 本研究的分析框架

三、研究设计

(一 )样本选择与数据来源

研究人员以调查问卷的形式对目标企业进行调研,主要针对当前国内制造业对于新科学技术和节能技术方面的运用情况以及目前国内企业的基本运营情况等内容。在这项调查当中,被调查的企业都是具有相关技术认证的企业,此类企业一般具备良好的研发设备,在目前国内市场当中具有较好的技术能力和管理水平。调查随后得到了多家企业的反馈,其中55%属于有效反馈。在反馈的企业当中,涵盖了目前国内制造业当中的十大行业类型,由于金属行业的反馈效果最好,最有利于本文的研究,故选用金属制造业为本文研究样本。此外,选择金属行业作为样本还因为它在各类行业中污染程度较高,在这类企业的发展过程当中,环境方面的问题更加突出。同时,这类企业在原材料的使用以及废料排放等方面都面临着管理和资源再利用问题。

(二 )研究变量的定义和说明

1.解释变量

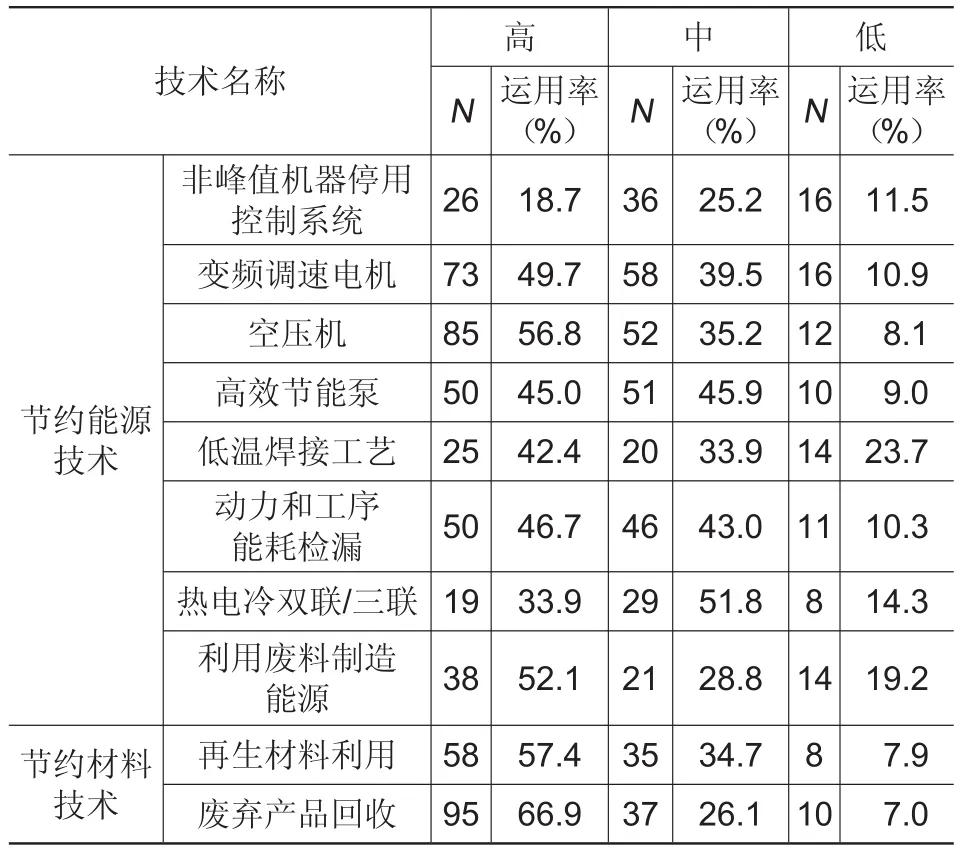

(1)主动环境行为与技术创新运用项数。目前,在国内针对企业主动环境行为和技术创新的调查当中,很少有专门针对属于节能技术方面具体应用情况的专项调查,而在本文选择的调查数据当中,有10项关于此方面的情况专项调查,其余2项是关于材料节能方面的调查。通过调查项目我们可以知道,在本次所调查的金属制造企业当中,节约能源技术应用率最高的两项技术分别是变频调速电机和空压机,应用率均在70%以上;应用率最低的两项技术分别是热电冷双联/三联、低温焊接工艺,应用率均在29%左右。目前市场上的大多数金属制造企业都会选择低成本类型的废旧产品回收技术,只有小部分企业会选择再生材料技术。

本文将企业对于主动环境行为和技术创新的实际应用情况分为以下三种:一是仅仅应用节约能源;二是仅仅应用节约材料技术;三是对于上述两种技术同时应用。调查企业的实际应用情况见表1所列。

表1 企业对于主动环境行为和技术创新的实际应用情况

(2)主动环境行为与技术创新运用程度。由于每个企业的经营现状有差异,所以当各大企业在对主动环境行为和技术创新进行应用的时候,企业本身对其反响不同。鉴于此,本文选择的调研问卷中对企业在这些方面的运用程度进行了调查。问卷根据技术应用程度在企业的深刻度不同,将其分为低级、中级、高级三个程度(表2)。调查结果显示,在被调研的各大企业中,空压机和利用废料制造能源技术的应用比例最高,均在50%以上;非峰值机器停用控制系统、热电冷双联/三联两项技术在企业的应用比例最低,从18%到33%不等。其中再生材料的利用和废弃产品回收两项技术在材料节能方面的应用程度也相对较高,均在60%左右。同样将企业两种行为的运用程度划分为三种情况进行分析:一是仅仅大量应用节约能源技术;二是仅仅大量应用节约材料技术;三是对于上述两种技术同时应用。

表2 被调查企业主动环境行为与技术创新运用程度

2.被解释变量

(1)经济效益。目前市场对企业经济效益的研究指标主要包括下列几类:企业股本回报率、企业资产收益率、企业投资收益率、企业销售利润率、企业股票指数、企业市场份额等。在这些指标当中,企业的销售利润率能够针对企业短时间内的经济效益情况作出直接反馈。因此,本文选用企业销售利润率作为衡量企业经济效益的指标。根据相关企业税前利润率的调查结果显示,亏本企业占市场比例的11.2%,中等盈利企业占市场份额的37.7%,高等盈利企业占市场份额的28.5%,巨额盈利企业占市场份额的22.6%。

(2)环境效益。目前对于企业环境效益的研究指标仍难以统一。有学者提出可将企业环境效益指标分为狭义和广义两种。狭义指标在企业的环境行为方面可以得到直接的体现,例如企业排污量的多少等,这种指标通常情况下都能进行定量化和标准化处理;广义指标在企业的环境行为方面一般不能够进行货币化和定量化,它往往根据企业排污处理能力方面的综合效果进行考量。本文将选用广义指标来进行分析,具体表现为企业的能源、资源利用率两个方面的效益。根据数据结果显示,利用率在同行业范围内极低的企业占市场份额的1.8%,利用率在同行业范围内较低的企业占市场份额的4.5%,利用率在同行业范围内一般的企业占市场份额的23.6%,利用率在同行业范围内较好的企业占市场份额的36.9%,利用率在同行业范围内极高的企业占市场份额的33.2%。

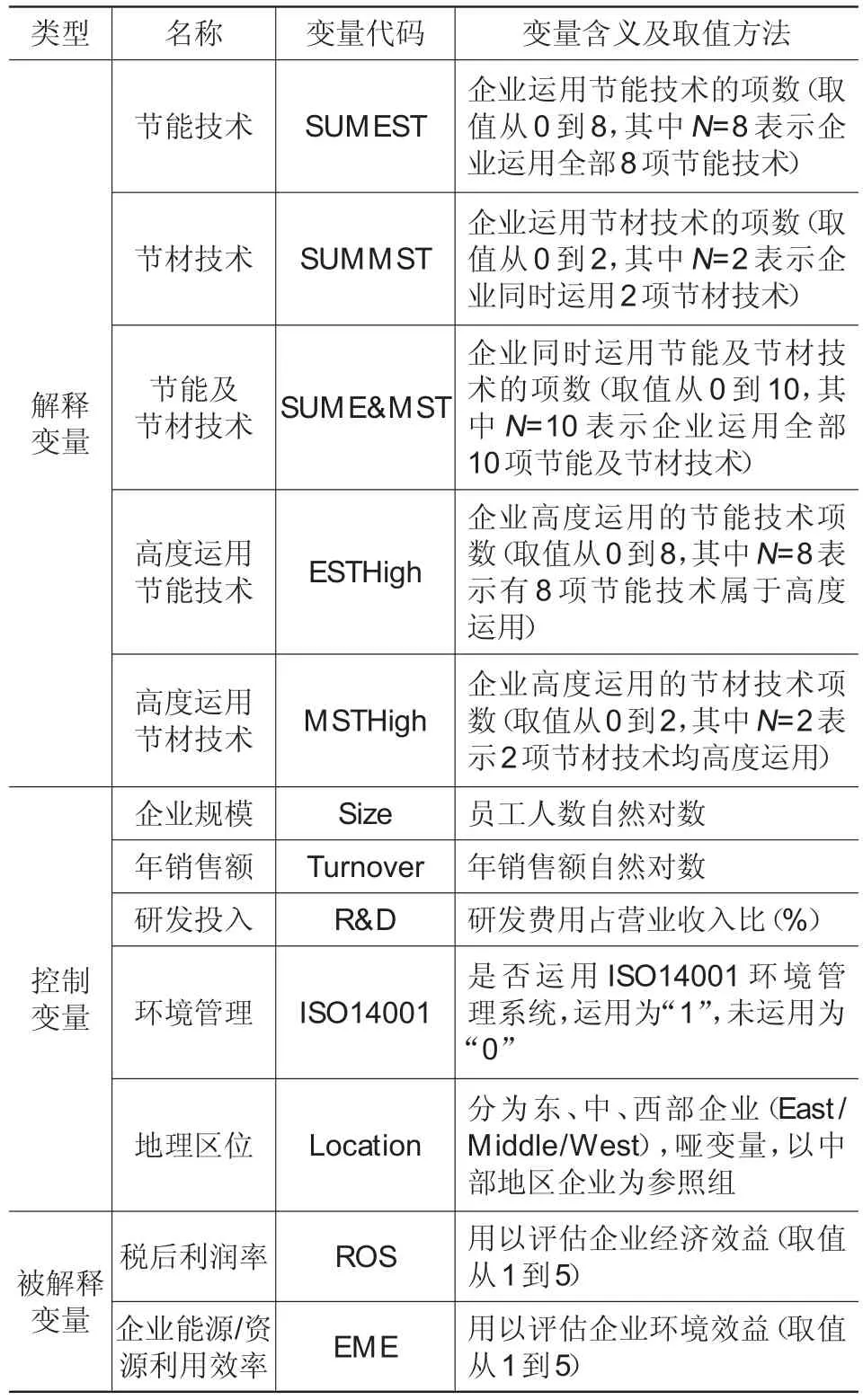

3.控制变量

在本文的回归分析研究当中,选取5个指标作为控制变量,具体见表3所列。

(1)企业规模。在企业环境行为的影响因素中,企业规模也有一定的作用。企业进行环境行为时会导致企业运营成本增加,进而对企业造成影响,但这种影响在不同规模的企业当中有着不同的体现。从环境行为当中的治理投入来看,大规模企业相对于小规模企业会得到更好的反馈效应,且大规模企业的资源获取能力、组织管理水平相对于小规模企业均具优势,所以在环境行为方面的收益,大规模企业也更具相应优势。

(2)年销售额。企业在市场中核心竞争力的强弱和市场占有率的高低,通常情况下能在企业的销售额上得到体现。由于竞争力强、市场占有率高的企业一般需要建立自己的良好品牌形象,所以此类企业在环境行为的投资方面相对于一般企业来说会更主动。

表3 变量定义

(3)研发投入。企业要进行环境行为的投资势必要对企业的研发投资做出相应调整。在同一企业当中,每个环节的资金配置都有固定的限额,如果增加对环境行为的投资,相应地可能会造成企业对研发投资份额投入的减少。但也有研究表示,企业环境行为的投资额与企业研发能力之间存在相互促进的作用。

(4)环境管理。虽然目前研究学者对于企业环境行为与企业效益之间的影响关系尚无统一定论,但根据大量的相关研究结果,我们大致可以将企业的环境行为对企业经济效益的影响分为两个类型,一类是促进作用,一类是抑制作用。

(5)地理区位。目前我国各地区的经济发展水平存在明显的差异,对于各地区的管控,政府之间存在着管理差异,各地区的企业在环境责任意识方面也各有不同。鉴于此,不同的地理位置就可能导致企业主动环境行为和技术创新的应用差异出现。本文根据经济发展情况的不同,将各大企业所在地分为下列三类:一是东部地区企业,二是中部地区企业,三是西部地区企业。

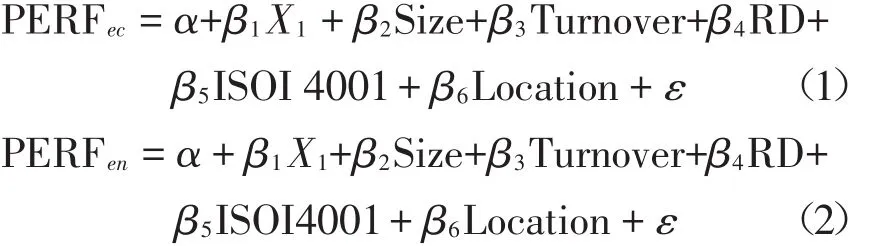

(三 )基本模型

根据本文设定的预定结论和变量指标,构建的企业主动环境行为和技术创新对企业效益的影响模型如下:

其中,X1分别为解释变量:SUMEST、SUMMST、SUME&MST、ESTHigh、MSTHigh、E&MSTHigh。由于本文的变量类型较多,且变量当中同时存在连续变量和分类变量,所以选用Logistic回归分析法进行回归分析研究。

四、结果分析

(一 )经济效益回归结果及稳健性检验

企业经济效益的回归分析结果见表4所列。根据结果可知,企业的经济效益基本不会受到企业的规模大小、研发投入数额、地理区位和环境管理行为的影响,但企业的利润率会随着企业销售额的增加而降低。这表明在目前国内市场中的金属制造业当中,拥有较高销售量的企业的获利能力反而不强,企业的市场占有率与企业的获利能力并不具备正相关关系。企业的经济效益会随企业环境管理能力的提升而提升,但这个结论并没有通过显著性的检验。企业节能技术的项数应用程度与企业的经济效益并没有表现出明显的影响趋势,在材料节能技术方面也是如此。提示企业如果仅仅依靠节能技术或者节材技术的应用,并不能判断其对经济效益会产生何种影响。由此,假设H1不成立。此外,由回归分析结果可知,企业的经济效益会随着企业节能技术的高强度应用而得到提升。其后,分析节能技术和节材技术同时应用对企业经济效益的影响情况,发现此时企业的经济效益有显著的提高,由此假设H2成立。综合上述结果,我们可以得出以下结论:企业经济效益提升的关键点在于企业节能技术和节材技术在企业当中的应用程度。

表4 企业经济效益的回归分析结果

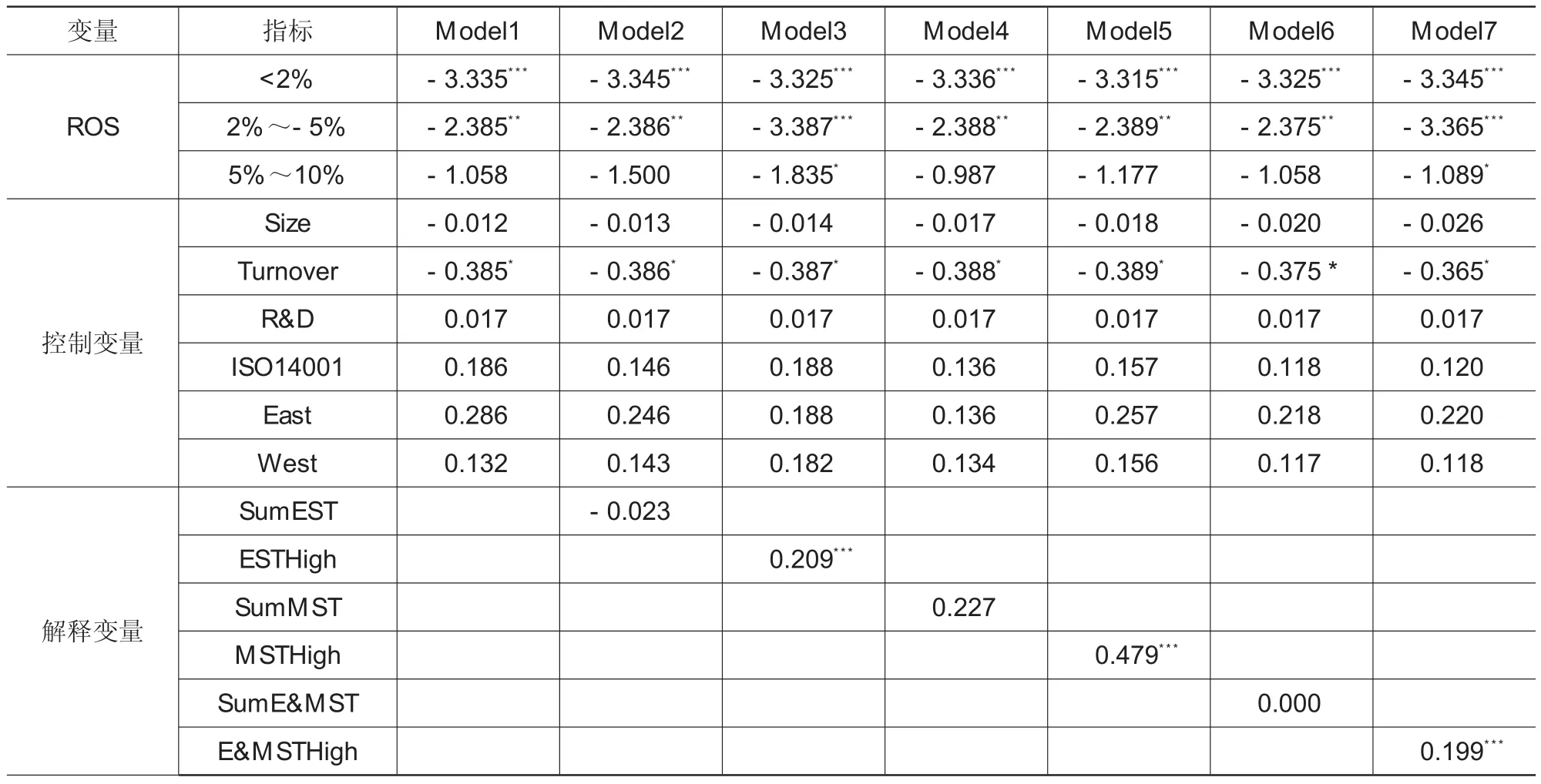

(二 )环境效益回归结果及稳健性检验

企业环境效益回归分析结果见表5所列。结果显示,企业的环境效益并未受到企业规模、企业销售额、企业研发投入额、企业环境管理体系的显著影响。企业的环境效益会随企业环境管理体系的完善而得到提升,但这项结论并没有通过显著性检验。与企业经济效益回归分析的方法类似,我们针对以上假设分别作出论证。其结果表明,企业环境效益并没有对企业应用节能技术和节材技术作出积极反馈。由此,本文假设H3不成立。在其后的回归分析中,我们根据结果显示可以得知,企业环境效益会随企业高强度节能技术和节材技术的应用而得到提升,并且当企业同时高强度地应用这两项技术时,提升效果会更加显著。由此,本文假设H4成立。综合上述结果,我们可以得出以下结论:影响企业环境效益的关键在于企业节能技术和节材技术的应用程度。

表5 企业环境效益的回归分析结果

五、结论与建议

每一个企业对自己的成本收益都需要做出科学合理的决策,企业主动环境行为和技术创新方面的决策行为,其根本目的都是为了能够给企业带来良好的经济效益。本文的创新点在于不仅对企业节能技术和节材技术方面的应用情况进行了调研分析,还对其应用程度展开了更进一步的研究讨论,得到以下主要结论:

(1)企业对主动环境行为和技术创新的单独应用不会对企业效益产生显著影响。这是因为在节能技术方面的投资会大量增加成本,企业在运用这种方式进行主动环境行为和技术创新时,在短期内并不能得到期望的经济收益。

(2)企业若要同时提升经济效益和环境效益,就应进行主动环境行为并开展技术创新活动。由于主动环境行为与技术创新运用的收益具有周期延迟性,所以当企业短时间内应用节能技术时,企业效益在短期内并不会得到提升,通常在企业应用这种技术一段时间之后,对企业的经济效益促进作用才会逐渐显现。并且该技术在企业内的应用越广泛,促进作用就越明显,同时这也说明,节能技术除了具有收益周期延迟性以外,还具有一定的规模经济性。

根据本文研究成果,为企业提出以下几点政策建议:

(1)一个企业要想在市场中打造核心竞争力并形成独特的竞争优势,就必须要实现经济效益和环境效益的双重增长,而能够直接影响其增长性的,又是企业本身的主动环境行为和创新的技术模式。目前我国企业在运营方面普遍呈现“重事后处理,轻事前预防”的状态,有关环境行为和技术创新并没有在国内企业市场得到全面的应用。因此,为了企业经济效益和环境效益的持续稳定增长,企业应持续增大主动环境行为和技术创新方面的应用力度,增加节能技术优化方面的投资,完善企业的环境管理制度等等。

(2)当前国家对创新驱动战略十分重视,企业在进行技术创新的同时,需要考虑环境绩效,要将经济效益和环境效益相结合。尽管短期内,企业主动环境行为会对经济绩效产生负向影响,但能够对环境效益有所改善,从长远看,环境效益的提高对企业的可持续发展也会有积极影响,本文所采用的创业板制造型企业,由于处于成长阶段,可能会比较重视经济绩效,因此,未来的研究可以从不同类型的企业主体进行更进一步地研究。

(3)企业应承担起社会责任,主动进行环境行为和研发投入以提升经济绩效,而研发人员与企业绩效关系并不显著,对经济绩效无直接影响;此外,技术创新与企业环境绩效为显著正相关,企业主动环境行为、研发投入和研发人员都与环境绩效关系不显著,因此企业可通过技术创新,提高资源利用率,从而提高环境绩效,而企业主动环境行为、研发投入与研发人员并不能对企业环境绩效产生显著影响。

然而,由于本文在对于企业效益进行研究时,选取的衡量指标不够全面,可能会对研究结果的准确性造成影响;此外,在研究样本的选择方面,并没有对市场上各大行业的企业做出调研,仅只是针对其中的金属制造业进行研究,因此可能导致本文研究的结论具有局限性;另外,企业管理层重视的企业绩效的影响因素可能还包括国家政策,而这一点也并未被本文纳入考虑范围。在以后的研究中,笔者将用更全面的研究方式对企业效益的影响因素作出更加科学合理的分析,希望这项研究成果在改进之后,能够适用于大部分企业,并帮助其提升效益。