大学生手工实践视角下的竹建筑营造技术研究

2020-01-03刘梦姿毕娇娜许嘉瑜王雪如

刘梦姿 季 蕾 毕娇娜 许嘉瑜 王雪如

(浙江农林大学,浙江 杭州 311300)

1 竹子的特性

1.1 竹子的生物特征

竹(子)类属于禾本科、竹亚科植物,有着高等植物自身的生育过程。由于气候、地形、土壤的不同和生物学的特性差异,竹子的生长分布具有明显的地域性和区域性。

1.2 竹子的力学特征

竹子虽然收缩量小,但具有高度的弹性和韧性以及极优秀的抗压力和抗拉力。竹材的力学强度随含水率的增高而降低,但当竹材处于绝干条件下时,因质地变脆,强度反而下降。

2 竹建筑的发展与现状

2.1 国内外的传统竹建筑

在2000多年前,竹子在我国就已用于民间房屋的建造。其中,以南方少数民族地区竹材建造的传统吊脚楼民居与都江堰鱼嘴之上始建于宋代前的安澜索桥最为著名。世界范围内,以印度、尼泊尔、不丹、埃塞俄比亚等多地区的传统竹民居最值得关注。

2.2 现代竹建筑概况及案例解读

现代竹建筑根据不同的需求主要分为三类:一类是廉价的实用房屋,一切全靠纯天然的竹子、土组成。二是临时性建筑,如用于临时展览或休憩用的竹屋。三是比较奢侈的别墅、茶室等。

3 竹建筑的构造技术

3.1 竹建筑的结构体系

竹建筑的结构体系大概可分为:桁架结构、梁柱结构、斜拉结构、拱结构、网壳结构、悬索结构等。梁柱结构中竹杆件作为结构中的梁和柱,竹杆件自重轻,空间分隔布置灵活,适用于跨度较小的竹建筑;桁架结构(平面桁架、传导平面桁架、曲桁架、空间桁架)与其中使用的竹杆件作为受压、受拉构件,可充分发挥材料性能,建造跨度较大的竹建筑,同时拥有较好的抗震性能;网壳结构内力分布均匀,具有较好的整体性、稳定性与抗震性能,运用竹杆件可形成造型优美、空间感强的竹建筑,但其曲面形态对杆件及节点构造要求精细,施工要求高;斜拉结构中竹杆件作为斜拉构件配合竹拱结构可充分发挥竹材的抗弯、抗压及抗拉性能;拱结构:多根竹杆件绑接可形成跨度较大的拱结构,具有强烈的结构美感并较为经济;帐篷结构/悬索结构/折板结构:需竹杆件配合其他材料协作:竹杆件作为支撑构件配合织物及金属索;竹杆件作为边缘构件及支撑、拉索配合金属索。

3.2 竹子的连接方式

竹子的连接方式主要有捆绑连接法、榫卯连接法、螺栓连接法、钢构件连接法。

3.2.1捆绑连接法

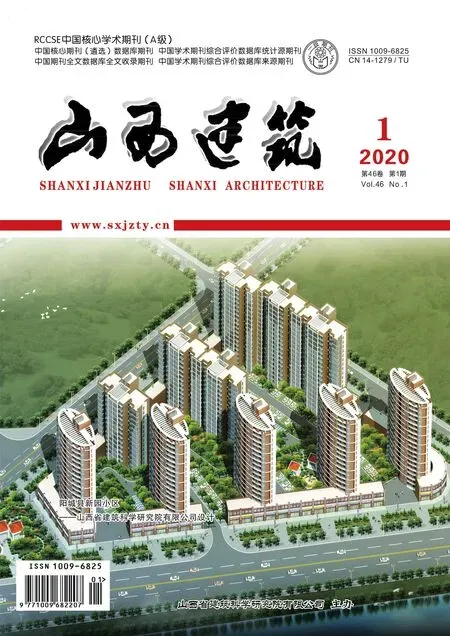

捆绑连接法是最常见的连接方法,传统用自然植物连接(如图1,图2所示)。现在比较常用的是用棕绳、铁丝等连接。棕绳只承受拉力,不存在压力和剪切力,在建造前可经过浸油使其具有一定的韧性。但由于天气和温湿度的变化,棕绳在使用过程中经常会出现松散、断裂等现象,而且棕绳的荷载承受力有限,在捆绑中若棕绳受力不均,会导致整个节点的荷载能力下降,甚至会出现断裂等后果。

3.2.2榫卯连接法

榫卯连接法是指将具有连接能力的构件用于与竹材的上下连接,螺栓负责传递压力与拉力。但如果竹材不够新鲜,竹子就很容易被楔形的螺钉劈裂,且穿孔不能太靠近竹子的端部,否则竹子很容易劈开。

3.2.3螺栓连接法

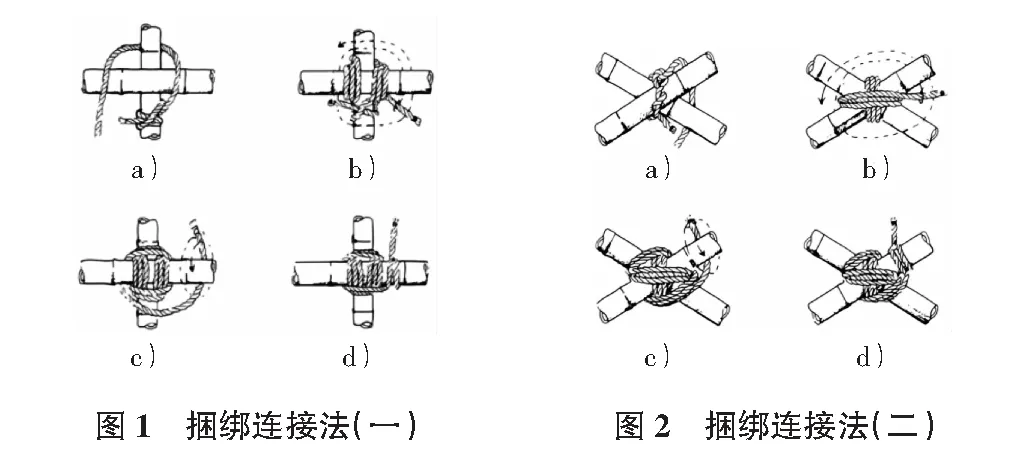

螺栓固定是原竹节点中最常用的连接方式,也常和其他方式相结合使竹材连接更牢固。螺栓连接一般先对竹材进行打孔,再直接以螺栓相连(如图3所示);螺栓连接可以使竹子之间平行连接;在竹与竹的垂直连接节点中,除螺栓外还要依靠预埋件加固。这种连接方式操作较简单,适用范围较广,既美观又牢固。

3.2.4钢构件连接法

钢构件连接是采用预制钢筒、钢板等各种型钢相结合作为竹材之间连接的媒介,是现代复合竹材节点构造中最直接、快捷的方法(如图4,图5所示)。这种结构体系的材料利用率高,相对的造价成本较高,大规模竹建筑可考虑采用团队施工。

3.3 竹子与其他材料结合的应用

竹子与其他材料的结合体现在与金属构件、螺杆+(竹杆件空腔填充)水泥、螺杆+预制装配金属构件等新型构造做法。

4 大学生视角下的竹建筑营造

4.1 大学生的基本情况

大学生作为当代新活力的一部分,能够提供更具有创意、活力、丰富多彩的设计构思,也能够充分表达出对于竹建筑营造的理解与想法。但动手能力与技术知识较差,而且可能一直生活在新材料新建筑的环境中,对竹材料本身的性能、特点、运用有一定程度上的知识盲点。在竹建筑的众多营造方法中,只有少数几种适合大学生自己动手操作,只靠自身来实现想法的局限性很大,造成建筑完成度不高、构造有缺陷、使用时间不长等影响。一般来说,较复杂的竹建筑作品还是需要专业施工团队协助完成。

4.2 适合大学生竹建筑营造的方式方法

考虑到大学生动手能力及经济实力等因素的制约,无法完成高难度实际操作,适合大学生动手的几种营造的方式方法便倾向于传统的桁架结构、梁柱结构,这些相对于拱结构、网架结构更容易操作,也更适合用简单易行的构造方法完成。以2018年北林国际花园建造节作品为例,连接方式有以下几方面:

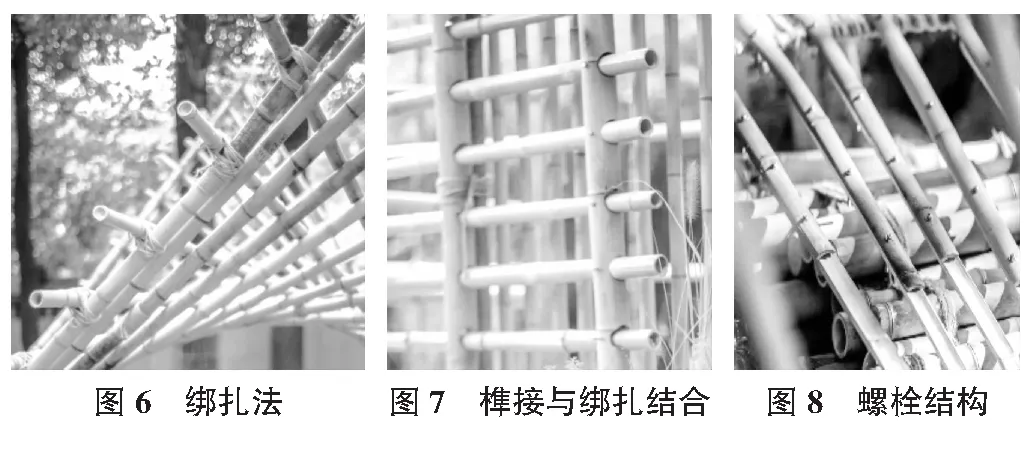

1)绑扎。在竹杆件交接处使用油浸的绳子、竹篾等对其进行捆绑,利用节点处的摩擦力抵抗各种外力。绑扎法是最为常见、传统的连接方法,制作工艺简单易行,制作成本低但同时结构强度低,节点需经常检修更换(如图6所示)。

2)榫接。在竹杆件上开洞作榫眼并根据其尺寸及制作方式制作相应榫头,是对木结构榫卯节点的模仿与传承。

3)榫接与绑扎结合。竹杆件钻孔后性能有所下降,单纯的构件穿插和固定不能保证节点的牢固性,因此需要与绑扎件对节点进行加强固定,同时在此基础上还衍生了许多改良型榫接+绑扎节点。在竹柱端部加入竹钉,竹钉与铁丝组成共同体,在一定程度上减小了对原竹端部的破坏(如图7所示)。

4)螺栓结构。螺栓结构如图8所示。

5 结语

当今社会,农村发展迅速,国家大力推行乡村振兴战略,乡土营造作为其中的一部分需要重视其发展与创新。因此我们需要研究乡土营造之竹建筑构造的实践性,并为研究对象的更新发展提供指导、奠定理论基础,探求其更新发展策略,具有一定的研究价值。作为大学生,我们通过对竹建筑构造的研究与实践,传承我国的传统技艺,向更多的人普及乡村振兴、乡土营造的重要性。

大学生们在这个过程中也能丰富自身对建筑材料的认知与应用,增强自身在建筑施工过程中的参与性,体验真实的建筑建造过程,更深的掌握不同建筑种类的差异性与相通性,促进大学生们的实际型设计与多元化发展。

我们希望通过对竹建筑构造的理论研究、实地调研、实践体验等方式,总结、梳理并探索竹建筑构造适应于大学生操作的多种方法,通过文章的研究力所能及的宣传乡土营造,继承及弘扬传统材料的手工技艺,为推动乡村振兴做一份贡献。