安徽区域创新能力发展分析

——基于《中国区域创新能力评价报告》

2020-01-02高太山国务院发展研究中心企业研究所

文/高太山(国务院发展研究中心企业研究所)

创新是驱动经济社会发展的强大引擎。近年来,安徽始终把创新摆在发展全局的核心位置,动作快、力度大、成效显著,创新能力稳步提升。2019 年 10 月 27 日,中国科技发展战略研究小组在京发布《中国区域创新能力评价报告(2019)》(以下简称“《报告》”),安徽区域创新能力排名第10 位,连续八年处于全国第一方阵。加快推进创新驱动发展,安徽有基础、有优势、有潜力;着力下好创新“先手棋”,需要正视创新能力现状,找准问题,精准施策。

一、安徽创新能力在全国的位置

2019 年,安徽区域创新能力排名第10 位,与上年相比,虽然排名没有变化,但创新能力提升步伐不断加快,在前10 名地区中,安徽提升速度仅次于重庆,明显快于广东、江苏、北京等其他8 个地区。

图1 2009—2019 年中部六省区域创新能力相对变化趋势

在中部地区,安徽排名第2 位,仅落后于湖北,大幅领先于湖南、河南、江西和山西。从过去10 年中部六省创新能力变化趋势看,安徽始终处于相对领先位置。2009—2011年,安徽创新能力在中部地区排名第3 位,落后于湖北和湖南;2012—2016 年,安徽处于中部领头羊位置,连续五年排名第1 位;2017—2019年,安徽被湖北超越,但近两年安徽追赶势头强劲,与湖北的差距明显缩小(见图1)。

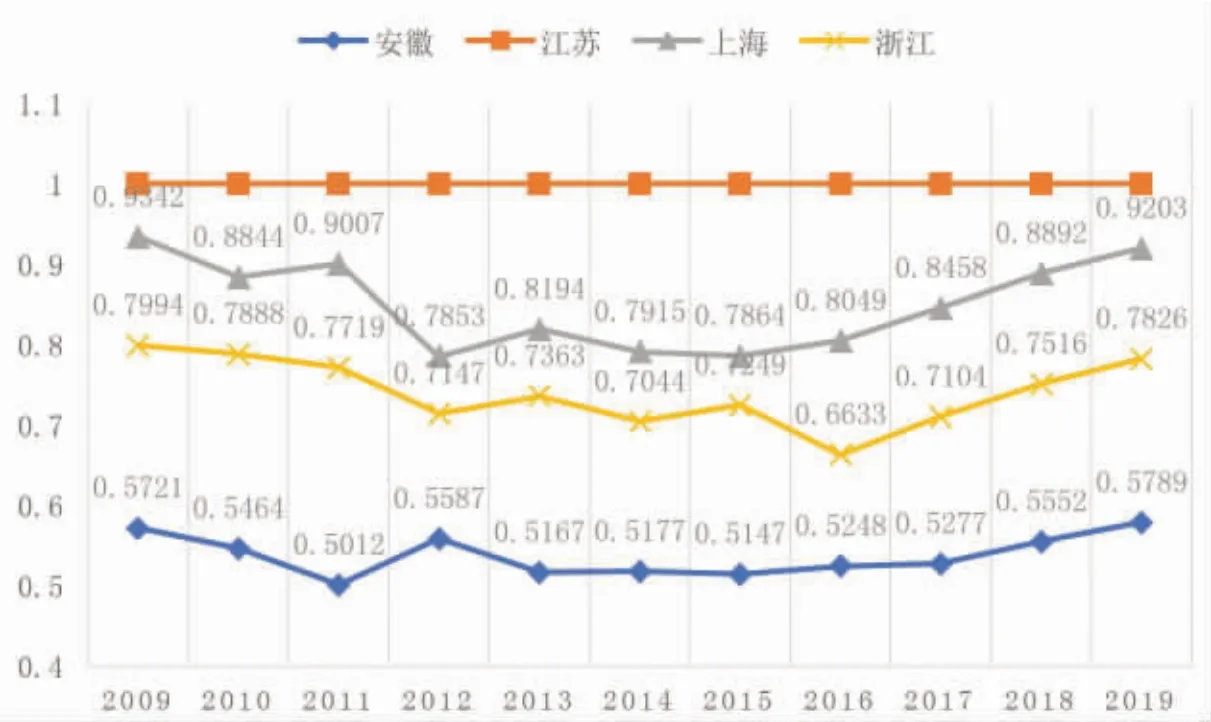

在长三角地区,安徽区域创新能力稍显落后,但与江苏、上海、浙江的相对差距也在缩小(见图2)。上述变化与安徽省委省政府抓创新、谋发展,积极实施创新驱动发展战略密切相关。

图2 2009—2019 年长三角地区省(市)区域创新能力相对变化趋势

作为承东启西、连南接北的重要省份,安徽在区位、科技、产业、生态等多个方面都具有自身的独特优势。对安徽而言,要牢牢把握长三角一体化发展的战略机遇,利用好丰富的科教资源,发挥好较强的产业与环境承载优势,加快创新要素的自由流动,持续提升区域创新能力,加快实现经济社会的高质量发展。

二、分领域看安徽创新能力排名

《报告》构建的区域创新能力评价体系涵盖知识创造、知识获取、企业创新、创新环境和创新绩效5 个维度,包括创新实力、创新效率和创新潜力3 个层次。《报告》显示,2019年安徽知识创造、知识获取、企业创新、创新环境、创新绩效分别排名全国第 8 位、第 29 位、第 7 位、第 23位和第14 位。其中,知识创造和企业创新是安徽的强势指标,但知识获取、创新环境和创新绩效均不尽人意,与安徽整体创新能力相比,还有较大的提升空间。

安徽知识创造能力位居全国第8 位,较上年下降2 位,主要是由于发明专利相关指标排名下降所致。《报告》显示,安徽发明专利申请受理数(不含企业)下降4.8%,与之对应的效率指标“每万名研发人员发明专利申请受理数”下降11.9%。安徽发明专利授权数下降18.7%,排名第7 位,与之对应的效率指标“每万名研发人员发明专利授权数”下降24.8%,排名下降3 位,潜力指标“发明专利授权数增长率”排名下降5位。

安徽知识获取能力位居全国第29 位,严重滞后综合指标排名,成为安徽区域创新能力的短板。进一步分析发现,3 个二级指标“科技合作综合指标”“技术转移综合指标”“外资企业投资综合指标”分别排名第31 位、第 29 位和第 19 位。在科技合作方面,安徽“作者同省异单位科技论文数”“作者异省合作科技论文数”“作者异国合作科技论文数”排名全国中游水平,但与之对应的效率指标和潜力指标排名靠后。在技术转移方面,安徽技术市场交易金额(按流向)排名第13 位,但每个项目的平均交易额仅150 万,排名全国末位;此外,“规模以上工业企业平均购买的国内技术金额”以及“规模以上工业企业平均国外技术引进金额”排名分别为第20 位和第23位,也处于相对落后位置。

安徽企业创新能力排名第7位,较上年下降1 位,但安徽在企业研发投入、研发机构数量以及专利产出等方面,均表现优秀。《报告》显示,安徽“规模以上工业企业研发活动经费内部支出总额”提高17.6%,“规模以上工业企业研发经费外部支出额”提高23.6%;“规模以上工业企业有研发机构的企业数”提高13.7%,排名第4 位;“规模以上工业企业发明专利申请数”增长4.6%,排名第4 位;“规模以上工业企业每万名研发人员平均发明专利申请数”排名全国第1 位。

安徽创新环境排名全国第23位,较上年下降1 位,主要是由于科技企业孵化器增长率、孵化器创业导师人数增长率、科技服务业从业人员增长率等潜力指标排名下降所致。

安徽创新绩效排名全国第14位,也落后于综合指标排名。《报告》显示,安徽经济总量全国排名第13位,但人均GDP 仅排名第25 位;服务业产值占GDP 比重42.%,远低于全国平均水平,在全国排名第29位,这也是创新绩效排名相对靠后的主要原因。

三、存在的问题

尽管《报告》从区域创新体系角度给各个地区创新能力给予了综合评价,但考虑到指标体系的不完全性以及数据的滞后性,评价结果只是打开了观察区域创新能力的一个视角,尚不能完全反映该地区创新能力发展的最新态势及其存在的问题。结合安徽科技创新工作及其取得的成效来看,安徽创新能力正在快速提升,但在前沿基础研究、科技成果转化以及区域协调发展方面尚有不足。

一是科技投入与创新需求还不匹配。2018 年,安徽全社会研发投入强度为2.16%,再创新高,但仍低于全国平均水平,且地市间研发经费投入差异明显。

二是高质量科技成果不足。2018 年,安徽规模以上高新技术产业产值和增加值,较上年分别增长13.6%和13.9%,继续保持较快增长势头。但部分新兴产业仍处于高端产业的低端环节,关键核心技术仍受制于人。

三是科技成果转化渠道不够通畅。创新的关键在于科技成果转化,安徽知识获取能力大幅落后于周边省(市),与安徽拥有的科教资源极不相称,原因在于科技成果转化渠道不畅。主要表现为以下方面:科技资源互通程度不够,技术市场要素资源流动不畅,跨区域创新与产业协同不强,科技中介服务水平有待提升,科技成果转化投融资体系还不完善等。从过去一年的技术市场交易情况看,这一劣势有所改善。2018 年,安徽吸纳技术合同成交额达354.5 亿元,较上年增长31%;其中,吸纳省外技术合同4399 项,成交额超过190 亿元,大量省外先进成果开始在安徽落地转化。

四是区域创新发展不平衡问题突出。安徽科技创新资源丰富,但分布极不均衡,大量创新资源集中在合芜蚌地区,皖北六市明显落后,尤其是一些县域的科技创新能力较低。

四、政策建议

安徽提升区域创新能力,着力下好创新“先手棋”,还需在基础研究突破、产业创新引领以及创新环境建设等方面下功夫,真正实现创新“一子落”、发展“满盘活”的时代格局。

一是强化基础研究优势。结合长三角科技创新共同体以及G60 科创走廊建设的背景,在上海龙头带动下,安徽应携手江苏、浙江,共下“先手棋”,聚焦信息、能源、健康、环境等重点领域,发挥科教资源丰富的优势,集中突破一批核心技术,打造服务全域的战略科技力量,有力有序有效推进长三角一体化发展。

二是促进科技成果转化。安徽涌现了一批先进的科技成果,但在技术转化方面还需要多下功夫,应进一步加强产学研的合作。改变科研人员考核评价体系,建立灵活的人才激励机制,鼓励科研人员开发面向产业需求的前沿技术,以产业需求引致科技成果创新,从源头上实现科技成果的转移转化。主动承接上海、江苏、浙江创新资源,促进区域创新资源高效联动和优势互补,形成创新要素流动、技术落地转化和创新成果涌现的生动局面。

三是做大企业创新长板。持续深化在战略性新兴产业培育、数字经济发展以及传统产业升级等领域的合作,发挥企业创新优势,做大做强先进制造业集群,大力发展高端制造和智能制造,着力构建“高新基”全产业链体系,全面提升产业附加值。

四是优化创新创业环境。创新能力强不强,一定程度上取决于当地创新环境好不好。安徽应进一步提升科技服务水平,推动科技孵化器、众创空间等创新平台向专业化升级,发挥政府科技成果转化基金和投资基金的引导作用,在留存、吸引和培养创新型人才方面下功夫,在全社会营造鼓励创新创业的良好氛围。