拉康镜像理论下的《影》:影子的焦虑和反抗

2020-01-02王家豪

王家豪

《影》讲述的是古代沛国大都督子虞身负重伤而闭于暗室,利用替身为自己游走于朝堂和战场,最后被影子杀掉的故事。影子的性格与行为,似乎同法国著名的精神分析学家拉康的‘镜像’理论对于个体人格的剖析具有一定契合之处,不妨以该理论对之试以阐释。

一、拉康的镜像理论

1.镜中之人:自我幻象

雅克·拉康(Jacques Lacan,1901—1981)是法国著名的精神分析学家。1936年,他提出了“镜像理论”,他认为,婴儿在6-18个月开始注意到镜子当中自己的影像,把镜中的“他”当成现实中的“我”,“我”开始与“他”产生统一性,这是主体意识初步形成的重要标志。拉康又进一步指出,此时的“他”只不过是婴儿对于自我的一种想象和幻象,是虚无的主体。境州完全把都督当成了自己的幻象,在他看来,他只不过是权力斗争的工具,正因为如此,他的主体的意识逐渐被消灭,进而演变成一种无意识的自欺关系[1],表现便是境州和都督的关系已经不是主体对于镜像中自我的同一,而是被镜像即都督的意识、生存环境取代。

2.自我与他者:依赖、欲望关系

拉康所说的“他者”:一方面是指自我的反映和投射,以及现实中的他人;另一方面是指以“父亲的名义”为代表的社会和文化秩序。在主体形成的初级阶段,婴儿靠对其他儿童或者大人的动作模仿,初步形成自我意识;在主体形成的真正阶段,即“俄狄浦斯阶段”,主体受到规范和约束,形成真正的主体。在这两个阶段里,自我和他者是始终保持一种依赖关系。对于境州来说,他只是一介平民和低贱下人,需要借由都督的身份承认自己的社会地位;需要凭借都督在身后手把手操控才能不被外人发现真实身份,这种依赖是他开始反抗的前提和基础。

此外拉康认为,“主体”和“他者”之间的关系是一种欲望关系:“人的欲望就是他人的欲望”[2]。人作为主体,正是由于对他人有欲望的存在,才使人本身的欲望有了价值和意义。和母亲团聚、对小艾的喜欢,实现自由之身构成了主人公境州的“欲望”表达,是他进行自我反抗的真正动机。

二、影子的自我焦虑

2.焦虑根由:影子对镜中之人的误认

影子焦虑产生的最根本原因是他对于镜子之中产生的映像的误认。实际上,镜中之人只不过是境州的自我幻觉,但是境州却把主体的实在性和镜像的虚无性混淆和颠倒,他让大都督子虞完全取代了自己,致使自己成为一个无意识、受人控制的空壳。这一过程,影子是自发、主动,而不是受到他人强制。影子境州因为私自与敌国主帅杨苍宣战,受到怀疑,在上朝堂接受审问前对都督夫人小艾说:你的夫君是受人敬仰的贵族,而我只不过是他的影子罢了。这是整部影片境州第一次对自己的主体身份提出疑问,他是一个从八岁开始就被秘密驯化的替身,主体意识早已所剩无几。

由于对镜中之人的误认,境州开始一步步自己将自己进行解构和消灭。而这,正是大都督子虞对替身架空的前提。都督对境州的架空主要表现在两个方面:强加给境州的高压生活场景;对境州主体意识、思想的阉割和教化。前者把所有的生活空间都嫁接给影子,比如让影子居住在都督府;为了使替身更加真实化,让影子和自己的夫人小艾住在同一屋室。这样做一方面是为了不被周围人发现和怀疑,一方面则是对境州实行潜移默化的生存空间的渗透。影片有一叙事片段:为破解敌人杨苍战法,都督对影子境州进行训练,不过一合就将影子战败,激怒之下都督怒斥境州:你难道忘了自己是谁吗?境州说:都督给自己取名境州,是为了完成收复境州的大业。显然,这是一次真身对影子的思想驯化行为。正是由于“影子对镜像误认”、“真身对影子架空”,真身开始把自己的全部焦虑成功转移到影子身上,完成了都督和境州焦虑统一性的任务。至此,都督决战杨苍的阻碍便通过转移成了影子境州的困扰,他想取代主公为王的急迫感便成了境州的焦虑。

影子焦虑的形成是“误认”、“架空”和“转移”的过程,而导致影子焦虑产生的根本原因就是影子对于镜像之人即都督子虞的误认。

三、影子对真身的反抗

1.反抗动因:欲望

影子主体意识的消失是由于对镜像的误判,而他主体意识觉醒的开始就是欲望,欲望是他开始反抗的真正动因。欲望,即拉康所说的“他者的欲望”,对于影子来说,他者就是母亲和都督夫人小艾,欲望就是“与母亲团聚”、“和小艾相守”。

拉康这里的“他者的欲望”有多重含义,一层含义是“人的欲望是对他人的欲望,人的原始欲望就是对母亲的欲望——母亲是人的最初的他人”[3]。影片中,境州曾经五次提起想要见到母亲的心愿。最初阶段,影子的欲望是一种“无意识的欲望”,它的的明显特征就是:反抗意识弱、单纯性、寄他性。境州八岁与母亲流失,饿到在街头,都督叔父赠饭相救,所以最初的境州只想通过报恩的形式再次重见母亲,在他看来帮助都督收复境州就能回家。电影中,都督问境州是否怀恨他的叔父,境州的回答却是:老太公对我恩重如山,永不会忘。显然,这时境州的欲望还是无意识的,这时期的欲望还够不成反抗的真正动因。经历了与杨苍作战以后,境州发现他在一步步被利用,他开始真正意识到和母亲团聚不能依靠“他者”,此时境州欲望的主体性被凸显出来,他自己开始成为真正的欲望主体。

影子的另一个欲望就是都督夫人小艾,在黑暗压迫生存中的境州对小艾形成了一种心理依赖和寄托,二人产生了感情。而笔者认为,境州对小艾的关系更多的是一种“俄狄浦斯情结”,即“恋母情结”。首先,境州自幼与母亲分散,造成了母亲的缺席,成长过程中没有母亲陪伴,这是前提;其次,影片当中,出现过几次小艾拥抱境州的镜头,都是小艾把境州搂在怀中,像是安抚一个无助的孩子,这是一种隐形的表意。当境州对小艾的依赖逐渐加深,并且和小艾身份特殊性开始碰撞、发生矛盾时,影子对主体的反抗就会得到催化。这时,影子的欲望就会产生真正的作用。

2.反抗过程:依附—质疑—超越

拉康镜像理论中涉及到主体与他者的关系,即依赖关系。影子反抗的过程也是从对真身的依赖性中开始的,没有依赖和对真身的弥合就不会产生对真身的反抗。大都督子虞的生存空间,社会身份、周边人物不仅仅是影子境州所依赖的共存体,也是他借助子虞的空间完成自我欲望和反抗的必要条件。

信任开始产生危机的标志是境州识破都督对他撒的谎言。出战前,都督子虞为了鼓舞境州作战信心,谎称已经找到了境州的母亲,并已经为她赎回老房子。小艾的话中无意透漏了真相,她说境州的的母亲正在街口望着他,而实际上境州的母亲早就已经患了眼疾,什么也看不到。这一事件使影子境州开始产生质疑,也使境州的欲望开始落空,主要表现在:对于寄希望于都督的欲望的失败;重见母亲的机会开始变小。影片的最后,当境州打败了杨苍回到家时,发现母亲被杀害,这一事件成为了影子反抗从“质疑”到“超越”的临界点,支撑他活下去的欲望瞬间落空,致使最后他杀掉了主公和自己的真身。

3.反抗的结果:取代真身,焦虑仍在

影片中境州虽然活下来,但他的焦虑一直都会存在,并不会因为真身的消失而消失。主要原因有两个:一是创伤一旦形成,具有持久性。二是影子并不知道,他身份的最后一位知情者依旧存在。

?

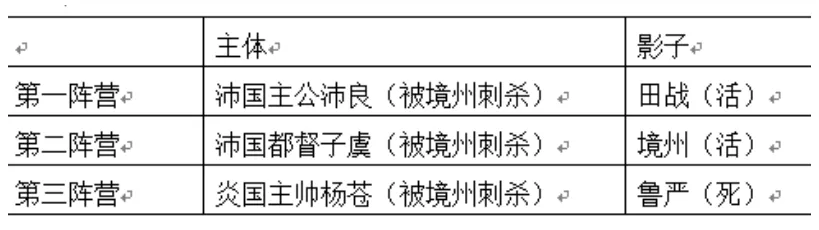

从图表可以看出,整部影片存活下来的主要人物就只有境州和田战(除了小艾)。田战和大都督子虞属于同一战线,但实际上田战是沛良安排在子虞身边的眼线。可以从影片的几处细节得出这一结论:主公因为田战口出妄言而想要射死他却没有射中,表面上是因为箭术太差,实际上是他不会伤害自己的人,田战捡起射落在地上的箭对主公说:“不必主公亲自动手”,于是自己把箭插在右胸口而不是贴近心脏的左胸口,说明是故意为之。第二个细节是,主公派人去暗杀子虞,几乎没有插入关于如何找到子虞住所的镜头,就轻而易举闯进子虞蔽身的暗室。而田战作为唯一游走于主公和都督两个阵营的人,必然涉嫌最大。最后当境州向门外百位大臣宣布主公被刺客杀害时,田战作为除小艾以外的唯一知情者正在若有所思的望着他。目睹了一场阴谋算计的小艾会不会接受自己?会不会忘记真身对自己的创伤?接下来将会面临怎样的风险?显然,影子杀害了真身,但是他的焦虑并不会消失,影子的焦虑才刚刚开始。