支付业务融合的国际监管实践与借鉴

2019-12-31李述琴

李述琴

摘 要:支付业务融合的国际监管普遍将支付业务融合纳入现有监管框架,及时调整和完善法律法规体系,明确不同监管机构的具体权限,实现行业自律与企业自治相互补充,并始终把消费者保护放在首要位置。我国现行支付监管体系在法规制度、监管框架和信息化监管能力等方面仍有不足,为此应坚持规范发展与促进创新并重,从构建支付风险量化评级、信息披露以及消费者权益保护机制入手,构建我国支付业务融合监管框架。

关键词:支付业务融合;监管;消费者保护;信息化

中图分类号:F830.46 文献标识码:B 文章编号:1674-2265(2019)11-0081-06

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2019.11.012

近年来,我国支付服务体系实现了跨越式发展,电子支付在服务经济发展和便利民众支付等方面发挥了越来越重要的作用。国内相关支付服务供应商(银行机构、支付机构、银行卡清算机构等提供网络支付、银行卡收单等支付服务的机构)结合消费者多元化和个性化的金融服务需求纷纷推出手机电子现金、二维码近场支付等移动支付产品,开展了一系列依托自身账户体系打通线上、线下支付渠道的探索。线上、线下融合对支付清算资金安全、账户实名制和消费者支付信息安全保护的影响也给现行监管有效性提出了挑战。如何构建我国支付业务融合监管框架,成为亟待深入研究的重要课题。

一、国外支付业务融合的监管实践

(一)国外支付业务融合监管的主要模式

法规环境和监管体系的完备程度是影响支付创新深度和成效的重要因素。从世界范围来看,欧美等发达国家已普遍建立起体系完备、层次多元的支付市场监管法规体系,对支付业务融合等创新支付业务的监管取得了一定成效。当前支付业务融合监管较为典型的模式主要包括以美国为代表的功能性监管模式和以欧洲为代表的机构型监管模式两类。

1. 以美国为代表的功能性监管模式。美国的支付产业市场化程度高,支付创新和业态丰富,相关监管法规体系完善,是功能型监管模式的典型代表。其监管的主要特点是将新型支付业务纳入现有法律法规框架内,将Paypal等新型支付服务供应商纳入“货币转移机构”范畴进行监管,其监管分为联邦和州两个层面,并把监管的重点放在交易过程的风险控制和消费者权益保护上。美国完备的支付业务法规体系和成熟的监管体系对于推动银行卡清算组织、银行机构、第三方支付机构的支付业务融合创新起到了积极助推作用,但同时也存在诸如监管层级偏多、多部门协同监管效率较低、对从事多种金融业务的支付服务供应商主体性监管不足等问题。美国对新型支付业务的监管主要集中在注册、电子转账规则、消费信用规则、账单信息规则、公平贸易规则、消费者隐私保护、存款保险规则、反洗钱等8个方面,美国国会以及美联储、联邦存款保险公司、储贷监理署等多个监管部门先后颁布了一系列适用于新型支付业务的法律法规:用来规范非存款性货币服务机构的《货币服务法案》(Money Services Acts);用来明确消费者账户(信用卡)支付时揭示消费者的权利和义务、争议解决机制等的《电子转账法案》(Electronic Fund Transfer Act,EFTA)和《监管指令E》(Regulation E);用来明确消费者信用支付类业务的《诚实借贷法案》(Truth in Lending Act,TILA)和《监管指令Z》(Regulation Z);用来要求提供准确、详尽计费账单的《诚实账单规则》(Truth-in-Billing);适用于所有的第三方支付行为的《反不公平、欺诈和滥用法案》(对金融机构)和《公平贸易法案》(对非金融机构);覆盖对象为金融机构和第三方支付机构的《格莱姆—利奇—比利法案》(Gramm-Leach-Bliley Act,GLBA);覆盖对象为商业银行一定限额以内的存款和联邦存款保险公司(FDIC)与全国信贷联盟监理署(NCUA)共同认定的“份额账户”的《联邦存款保险法案》(Federal Deposit Insurance);明确反洗钱要求的《美国爱国者法案》(the USA Patriot Act)等法律法规。

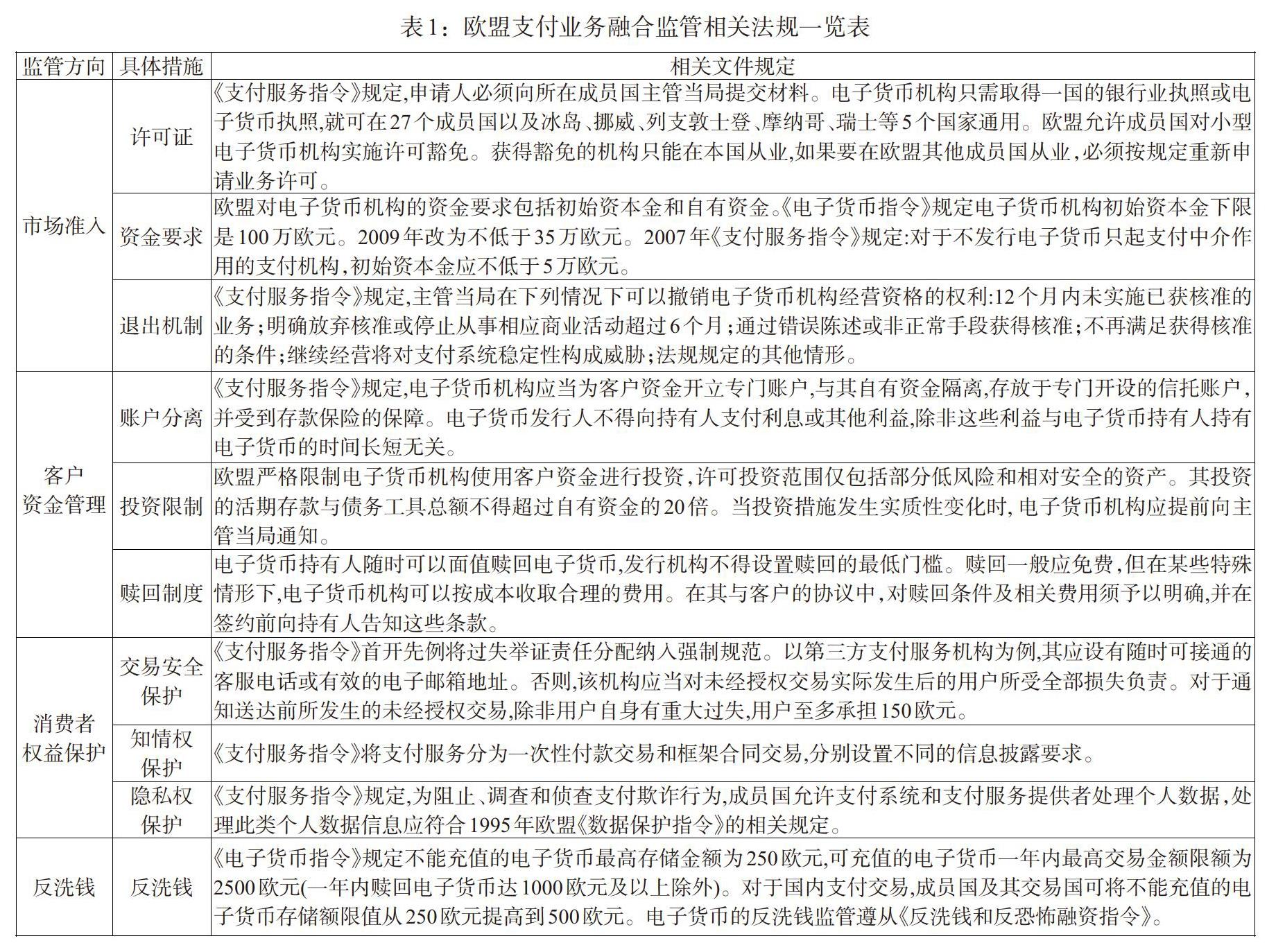

2. 以欧盟为代表的机构型监管模式。欧盟监管模式的主要特征是通过构建完善的支付业务准入退出管理机制来规避违规倾向偏重的机构进入市场,并对严重违规机构予以及时清退来保障市场秩序。严格的准入退出制度安排有助于提前优胜劣汰、降低发生支付风险概率,但也在一定程度上抑制了新型支付服务机构的产生,对采用前沿技术的支付服务创新也产生了遏制效应。早期欧盟规定网上第三方支付媒介只能是商业银行货币或电子货币,这就意味着第三方网上支付公司必须取得银行业执照或电子货币公司的执照才能开展业务,但是随着支付创新的发展,其对新型支付机构的认定也有变化,例如从2011年4月30日起,欧盟废除了《电子货币机构指令》,网上第三方支付服务被认定为“信贷机构”。但欧盟对新型支付机构监管的重点没有变化,围绕非金融支付机构市场准入、客户资金管理、消费者权益保护、反洗钱等4个主要目标相继发布了《支付服务指令》《电子货币指令》《电子签名共同框架指引》《电子货币指引》《电子货币机构指引》《关于电子货币机构业务开办、经营与审慎监管的 2000/46/EC 指令 》《境内市场支付服务指令》《关于电子货币机构业务开办、经营和审慎监管的 2009/110/EC 指令》《反对非现金支付工具的欺诈和伪造行动框架》 等一系列具有针对性的法律法规(见表1)。

(二)国外支付业务融合监管实践的主要特点

一是将支付业务融合纳入现有监管框架下。国际上普遍认为支付业务线上线下融合是传统金融业务信息化的必然产物,只是载体的升级进化而非产品本身性质与内涵的创新,因而无须改变现行基本监管原则,仅需将新型支付业务纳入已有监管框架,并对监管规则适度调整即可。二是根據支付业务融合发展趋势及时调整和完善法律法规体系。针对支付业务线上线下融合的新特点和新要求,通过立法、补充监管细则等方式,完善现有监管法规体系。例如加拿大计划启动《反洗钱和恐怖活动资助法》修订工作,以打击利用网络虚拟货币从事洗钱和恐怖融资活动等内容。三是注重明确划分不同监管机构的具体权限。针对支付业务交叉越来越广泛,参与主体结构愈加复杂,以往机构监管模式难以满足监管需求的实际,国际上的普遍做法是按照新型支付业务的性质、功能和潜在影响来确定相应的监管部门和适用的监管规则。四是行业自律与企业自治相互补充。行业协会通过制定指令标准、推动同业监督,规范引导行业发展。同时,诸如Paypal等具有行业领先地位的支付企业,通过制定本企业的支付风险内控规定,规范交易流程,实施自我监管。五是始终把消费者保护放在首要位置。美国对第三方支付机构的监管要求中有6个方面均直接指向消费者权益保护,要求支付机构进行充分、有效、动态的信息披露,以保护消费的知情权和选择权不受侵害。

二、国内支付业务融合监管的现状及存在的主要问题

(一)国内支付业务融合监管现状

从支付业务监管体系来看,我国“政府监管、行业自律、企业内控”的监管框架初步建立并不断完善,形成了以人民银行为主导,金融监管机构等部门各负其责、分工协作的监管框架安排;以中国支付清算协会为核心,以支付业务专业委员会和行业自律公约为抓手的行业自律机制;以银行机构、支付机构等支付服务供应商内部审计和风险控制为核心的企业内控机制。从支付业务监管的特征和对象来看,当前我国支付业务监管主要从线下和线上两个维度来展开,并随着支付业务融合趋势的发展,不断提升监管框架的覆盖面和监管措施的普适性。

1. 线下支付监管的主要法规政策。人民银行等监管部门主要从银行卡业务入手进行监管,包括银行卡开卡的实名制管理、银行卡收单、银行卡技术规范及银行卡风险管理等内容。1999年人民银行颁布实施的《银行卡业务管理办法》是我国第一部全面规范和调整银行卡业务的部门规章,对银行卡发卡、受理、风险管理等环节进行了规范。随着银行卡市场规模的持续扩大,银行卡产业各方间的利益冲突凸显,为进一步促进银行卡联网通用、改善产业链条利益分配机制,人民银行批复同意下发了《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》,对银行卡交易定价机制进行了规范,2005年又下发了《关于规范和促进银行卡受理市场发展的指导意见》等一系列文件,解决了阻碍产业发展的一系列问题,推动我国银行卡产业实现了跨越式发展。随着银行卡产业发展进入快车道,随之而来的业务违规操作和银行卡犯罪也呈高发态势,2009年人民银行联合原银监会、公安部、原国家工商总局发布《关于加强银行卡安全管理 预防和打击银行卡犯罪的通知》,从明确业务流程、划分风险责任承担等角度,对产业发展新形势下银行卡发卡、银行卡受理终端管理、银行卡风险监测等业务进行了细致规定,推动了银行卡市场环境的净化,成为银行卡安全管理领域的纲领性文件。原银监会也于2 011年颁布了《商业银行信用卡业务监督管理办法》,明确了商业银行开办信用卡业务的准入和退出程序,对信用卡交易监测、信用卡收单管理等具体内容进行了规定。为应对快速增长的银行卡加载电子现金和非金融应用趋势,防范银行卡清算资金风险,人民银行于2012年下发了《关于规范银行业金融机构发行磁条预付卡和电子现金的通知》,对主账户复合电子现金、非实名单电子现金、银行卡加载非金融支付应用等进行了明确规范。此外,人民银行还从技术规范角度,颁布实施了《银行卡销售点(POS)终端规范》《银行卡自动柜员机(ATM)终端规范》《中国金融集成电路(IC)卡规范》等一系列银行卡受理终端和银行卡卡片金融行业标准,促进了银行卡产业的联网通用发展。

2. 线上支付监管的主要法规政策。人民银行等监管部门主要对银行机构电子支付业务和支付机构网络支付业务进行管理规范。2005年10月,人民银行发布了《电子支付指引(第一号)》,对电子支付交易的有效性、客户和银行的权利义务、信息披露、支付安全等方面的问题作了具体规定,为规范银行机构的电子支付业务发展和风险防控提供了制度保障。2006年1月,原银监会发布了《电子银行业务管理办法》,对电子银行业务的申请与变更、风险管理、数据交换与转移管理、业务外包管理、跨境业务活动管理等进行了规范。2010年6月,人民银行颁布实施了《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则,首次明确了非金融支付的法律地位,将支付机构正式纳入现行支付监管体系中,从而为支付机构在遵循平等竞争原则的基础上,规范有序办理网络支付等支付业务奠定了基础。2011年人民银行公布了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱调查等环节,细化了对支付机构的反洗钱规定。为规范管理支付机构办理网络支付业务所沉淀的客户备付金,人民银行于2013年先后下发了《支付机构客户备付金存管办法》和《关于建立支付机构客户备付金信息核对校验机制的通知》,对客户备付金的存放、归集、使用、划转等进行了规范,明确了客户备付金核对校验的规则要求,以此发现、防范支付机构挪用客户备付金违规行为,保障客户资金安全。为进一步规范支付机构网络支付服务活动,2015年人民银行制定了《支付机构网络支付业务管理办法》,对支付账户的开立程序、使用范围、注销方式、实名制要求、风险管理等作出了具体规定,对于规范业已庞大的网络支付业务、切实保护消费者权益具有重要作用。

3. 支付业务融合相关监管政策。随着电子支付业务的快速创新发展,人民银行等监管部门也积极从电子支付业务创新规范、非金融支付服务监管、支付机构与银行机构网络支付服务协作等维度,对涵盖支付业务线上线下融合在内的支付创新行为进行了明确和规范。2013年7月,人民银行发布《银行卡收单业务管理办法》,将包括银行机构和支付机构在内的银行卡线上、线下收单业务纳入统一监管框架下,对线下实体特约商户和网络特约商户的资质审核、交易监测、信息安全及资金结算等环节进行了全面规范,为线上、线下支付业务的有序融合提供了保障。2014年1月,《中國人民银行关于加强银行卡业务管理的通知》颁布实施,明确了支付机构与银行机构开展“快捷支付”等网络支付服务协作的规范要求,划分了发卡银行与支付机构在支付指令验证、传递及风险责任承担等方面的权利和义务,为银行机构和支付机构等合规、协同开展支付业务线上线下融合创新奠定了基础。面对支付服务多元化、智能化、线上线下融合发展的趋势,为引导收单机构持续提升特约商户服务水平,规范和促进收单服务市场健康发展,人民银行于2017年下发《中国人民银行关于持续提升收单服务水平 规范和促进收单服务市场发展的指导意见》,在鼓励收单机构开展服务创新的同时,不断加强特约商户和外包服务机构的管理,加强行业自律与监督管理,为收单市场的健康发展提供有力的制度保障。

(二)我国支付业务融合监管存在的主要问题

面对日益增强的支付业务融合趋势,我国现行支付监管体系在法规制度、监管框架和信息化监管能力等方面存在一些问题亟待解决。一是符合支付业务融合特点的支付监管框架有待构建。支付业务融合使得银行机构与支付机构在支付相关环节的交叉点增多,线上支付与线下支付在一些环节上形成了串并或交叉,需要在顶层设计上构建符合支付业务融合特点的监管框架。而现行支付监管安排将线上支付与线下支付分置于不同的监管规则之下,相应的支付服务供给主体要接受不同监管部门和监管规则约束,而相关监管部门还在监管职能上存在一定交叉和重复,这就造成了监管重复和监管真空问题,损害了行政监管的权威性和统一性。二是监管法规制度在覆盖面和协调度上有待增强。一方面,支付业务融合打破了以往相互分立的支付业务运作架构,使得现有监管法规制度难以对业务融合所形成的新业务操作模式、资金清算流程、风险控制要求等进行全面、有效监管;另一方面,当前我国电子支付业务监管法规制度中仅有《非金融机构支付服务管理办法》和《电子银行业务管理办法》为部门规章,其他大都为各监管部门自行制定的规范性文件,且存在部分制度规定对银行机构、支付机构同类业务的要求宽严尺度不一问题。三是支付业务融合的快速推进大大强化了支付数据集中化处理的趋势,使支付风险集聚度和支付监管难度大大提升。监管部门以现场监管为主的监管模式和偏弱的信息化监管能力在监管效率和支付风险预警、处置等方面都难以达到相关要求。

三、构建支付业务融合监管框架的借鉴与启示

支付业务线上线下融合是我国零售支付服务领域的重要创新,是商贸交易形式演变和消费支付方式转变共同作用的结果。要更好地发挥其便利民生、促进经济发展的积极作用,应基于上述国外支付业务融合的监管实践及做法,构建与之相适应的监管体系。建议规范发展与促进创新并重,健全行政、市场的协同作用,构建支付风险量化评级和信息披露以及消费者权益保护机制,达到维持健康市场秩序和促进创新均衡的有效监管状态。

(一)实现主体监管向功能监管的转变

一是探索形成以人民银行为主导,金融监管、工业信息化、工商行政等部门协同配合的支付业务融合联合监管机制。在明确线上、线下支付业务模式特征的基础上,以功能监管为目标,以支付媒介、交易清算流程、风险管控为抓手,将不同类型的主体纳入统一监管框架之中。二是建立业务创新与风险防控相匹配的监管框架,对风险控制能力较强的机构予以更大的业务创新自主权,对风险控制力弱机构的业务创新施以较为严格的审慎监管,防止部分机构以业务创新试点为借口推广高风险支付服务产品,对支付体系安全造成负面影响。三是改变当前在一定程度上存在的对金融机构严格管制、对非金融机构监管宽容度偏高的非对称监管现象,对同一业务类型在定价机制、监管频度、行政处罚等方面施以强度相同或相似的监管,实现银行机构与支付机构等专业化支付服务机构在监管规则和标准上的统一,减少监管套利空间。

(二)实现行政和市场在资源配置中的有机协同

一是将支付业务融合作为落实国家加快信息消费部署和推动我国支付产业创新发展的有力抓手,做好移动金融安全可信公众服务平台(MTPS)在移动金融服务领域的推广应用,及时制定符合支付业务融合特点的技术标准体系,为电子商务和消费者多元化支付服务创新提供基础设施保障。二是应合理配置財税、产业、监管等政策,从资金、人才、监管容忍等维度,对从事线上线下融合业务的支付服务供应商予以相应扶持,培育商业可持续的支付业务融合模式。三是应充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,在风险可控的前提下减少不必要的行政干预和管制,有序降低零售支付服务市场准入门槛,促进市场主体结构的多元化和适度竞争机制的形成,更好地发挥市场主体在服务定价、业务协作发展推动等方面的主导作用,大力推动产业链成员间的资源共享和兼并重组,通过阶段式、渐进式的试点探索以及技术、交流平台的搭建,统一业务和技术标准、降低业务互联成本,进而为推广符合产业发展规律的业务模式打好基础,最终形成产业链成员间深度协作、有序竞争的良好格局,有效助推民生金融服务和实体经济发展。

(三)实施底线监管与弹性规范相结合的监管模式

一是大力强化支付监管法规体系建设,推动形成由行政法规、部门规章、管理制度、技术标准与业务规则组成的支付业务融合法规规范。应尽快将《电子支付指引(第一号)》规范的主体由银行扩展为所有从事支付服务的机构,并进一步上升为行政法规,对支付业务线上、线下融合所引致的支付业务新形式、新规则等予以明确规定。二是应紧密结合支付清算系统和数据信息处理集中化的趋势,重点强化对技术运营维护实力较弱支付机构的技术认证和信息安全监管,扎实做好相关清算系统的应急处置体系建设。着力提升监管部门依托大数据和信息技术实施监管的能力,尽快实现从传统的手工现场监管为主向信息化非现场监管为主转变,严防信息技术风险和操作风险。三是应从支付业务融合的风险底线出发,对于出现消费者支付信息大规模泄露、客户备付金被挪用等严重危及客户资金安全和市场秩序的违规行为要依法严肃处置,必要时应果断采取暂停业务、强制退出市场等措施,维护监管权威和制度刚性,向市场参与者明确传达监管意图,减少因信息不对称造成的风险传染和对支付体系安全和金融稳定的负面影响。四是应指导支付清算自律组织结合国家有关行业协会组织改革的统一部署,进一步强化行业自律能力和监管双方信息沟通能力建设,实现行政部门刚性监管与自律组织弹性规范的有机结合。在监管政策允许前提下,由自律组织负责对能够通过行业自律机制解决的业务纠纷和风险漏洞等问题予以及时处置,同时对会员单位业务创新实施指导约束,在坚持风险底线的前提下,为支付业务线上线下融合创新预留一定观察期和发展空间。

(四)建立支付风险量化评级和信息披露机制

监管部门与支付服务供应商博弈的核心在于监管部门如何量化支付业务融合创新带来的各类风险并有的放矢地开展监管,以及支付服务供应商如何及时、准确获知监管意图,并据以修正自身经营行为。因此,监管部门应结合支付业务线上线下融合特点,从技术安全、市场秩序规范、消费者权益保护等方面入手,建立符合监管需求的量化监管指标体系,合理评定支付业务融合等创新服务的风险等级并依据风险敞口情况施以相应力度的监管,提高监管的透明度和可预见性。同时,还应建立配套的支付风险公开披露机制。可借鉴国外经验成立专门委员会或由支付清算自律组织具体组织实施,构建创新支付业务的风险评估体系,并定期向社会公开评估结果,及时、主动、准确传递监管信息,畅通监管机构与市场主体、社会公众和舆论媒体的沟通渠道,保障社会公众对监管政策的知情权,为支付服务供应商修正自身经营行为、提高合规经营水平提供便利,避免形成舆论倒逼,影响监管政策制定。

(五)健全支付業务融合中的消费者权益保护机制

安全性是一切金融产品和服务的基本要求,线上线下支付业务融合为客户带来快捷的支付体验,同时也应重视采取配套措施解决该业务可能带来的客户资金、敏感信息盗失等潜在风险,切实保护消费者合法权益。一是积极借鉴欧盟经验,制订切实可行的客户支付信息保护法规政策,明确支付服务从业人员的信息保密责任和因信息泄漏导致客户资金损失的赔偿机制,扎实防范“内部人”违规利用客户信息牟利的篱笆。二是在法规制度上明确支付服务供应商收集的客户信息应严格限定在满足支付验证和身份识别需要的最小范围内,同时须基于客户自愿和书面授权,对于以格式合同方式取得客户信息采集授权的,应在合同中作出足以引起注意的风险提示。三是制定实施严格的信息安全技术标准,要求支付服务供应商严格按规定做好有关支付信息的存储和处理,对非正常查询、调用信息情况通过专门的信息监测系统进行重点监控,确保客户隐私数据受控、安全。定期通过监管机构或指定的第三方机构对支付服务供应商的支付信息安全防护水平进行压力测试,及时发现并堵塞相关风险漏洞。四是研究建立风险准备金制度和交易赔付制度,对于因非客户原因发生的资金风险损失由支付服务供应商使用风险准备金予以先行赔付,切实保护消费者合法权益。应要求支付服务供应商针对支付业务融合等创新服务的基本常识、主要风险等进行充分信息披露和风险提示,缓解供需双方的信息不对称问题,并积极采取措施持续开展行之有效的宣传教育,增强消费者风险意识和风险防控能力。

参考文献:

[1]Jenny C. Aker,Isaac M. Mbiti. 2010. Mobile Phones and Economic Development in Africa. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 24, No. 3.

[2]Carr, M. 2012. Mobile Payment Systems and Services:An Introduction 3. Mobile Payment Solutions. Provider.

[3]杨彪.中国第三方支付有效监管研究[M].厦门大学出版社,2012年.

[4]曹红辉.中国电子支付发展研究[M].经济管理出版社,2012年.

[5]李淑锦,陈银飞.第三方支付对我国上市银行非利息收入的"溢出效应"研究[J].金融理论与实践,2017,(3).

[6]谢平,刘海二.ICT、移动支付与电子货币[J].金融研究,2013,(10).

[7]谢瑶华,栾福茂.我国第三方支付的现状、风险及控制对策[J].财会月刊,2017,(13).

[8]杨涛.第三方支付:理论、实务与政策辨析[J].中国支付清算,2014,(6).

International Supervision Practice and Reference of Payment Business Integration

Li Shuqin

(PBC Weifang Central Sub-branch,Shandong Weifang 264000)

Abstract:The international supervision of payment business integration generally integrates payment business integration into the existing regulatory framework. It can timely adjust and perfect the legal and regulatory system,clarify the specific authority of different regulatory agencies,complement industry self-discipline and enterprise autonomy,and always put consumer protection as the priority. While the current payment supervision system in China still has shortcomings in terms of laws and regulations,regulatory framework and informatization supervision capability. To this end,we should adhere to normal development and the promotion of innovation,establish a regulatory framework for the integration of payment services in China by starting from the construction of payment risk quantitative rating,information disclosure and consumer rights protection mechanism.

Key Words:payment business integration,supervision,consumer protection,informatization