重组教材内容 提高教学效率

2019-12-30王莉

王莉

[摘 要]

基于生物学科核心素养的要求,在教学设计的过程中,根据学情研读教材、进行教学内容的合理重组,是提高教学质量的必要手段。以细胞膜一课为例,将细胞膜的功能与流动镶嵌模型两节内容整合,并结合科学实验的拓展、科学史实的重温,培养学生科学思维能力。

[关键词]

高中生物;教材重组;教学设计

一、教材分析

《细胞膜——系统的边界》是人教版高中教材必修一《分子与细胞》第3章第1节的内容。教学中要结合前后的知识,建立知识网络,如在介绍细胞膜的功能时,涉及原始细胞的产生、细胞间的信息交流,思维跨度大且微观、复杂,学生不易理解细胞膜对生命系统的重要意义。所以,细胞膜对于细胞这个生命系统的重要意义是教学难点。本节课将教材内容进行有意义地重组、构建,依据科学史探究细胞膜的成分、结构,通过分析并总结出细胞膜的功能,这样的处理对于强化知识点之间的联系、知识性信息的理解与记忆更有效,利于促进学生有效地学习,从而建立知识网络。教学设计中将实验辅助、实例验证与科学史分析、建构模型相结合,突破教学重点、难点。

二、教学策略

(一)精选医学成果的导入,渗透生命观念

利用医学科研成果,体会生物学的研究与生命生活的意义。激发了学生的情感共鸣,使学生快速融入课堂,同时在尝试解释实验现象的过程中,学习生物学的知识、观念和思想方法,逐步学会学习,形成结构和功能相适应的生命观念。

(二)利用课本实验的拓展,体验科学探究

在“验证细胞膜具有选择透过性”时,利用染色的方法,学生直观地体会这一抽象、微观的知识;在“验证细胞膜含有蛋白质”时,应用学生已有的蛋白质鉴定的知识,解决实际问题。学生学习积极、求知欲强、参与度高,知识能够自然生成,而非教师讲授。

(三)重温科学发展的史实,培养科学思维

科学思维是指尊重事实和证据,崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实際问题的思维习惯和能力。科学是一个发展的过程,学习生物科学史能使学生沿着科学家探索生物世界的道路,理解科学的本质和科学研究的方法,学习科学家钻研的精神,这对提高学生的科学素养有重要、积极的意义。

(四)联系生产生活的实例,感悟社会责任

生物课程的基本理念之一是注重与现实生活的联系,能够运用生物学原理和方法参与社会事务的讨论。例举细胞膜在环保、医疗、工业生产方面的应用实例,与学生讨论细胞膜的结构与功能的特性,不仅可以使学生将所学生物知识应用于生活,关注生命健康,提高环境保护意识,感悟社会责任,也能帮助学生了解相关的职业和学习方向,为职业生涯规划做准备。

三、教学过程

(一)导入新课——视频引入,启发学习

通过“日本医学上利用体外制备的细胞膜片代替心脏移植修复心脏机能”的科研成果视频,引入新课,渗透生命观念,激发学生的学习兴趣。现代生物学发展迅猛,不少科研成果被大量应用到环保、食品、医疗等领域,学生通过观看视频,可以获知细胞膜含有蛋白质、自身细胞移植可以减少排斥反应等有效信息。教师提出问题:将细胞膜片贴在心脏上为什么不用缝合?细胞膜片为什么要用病人自身的肌肉细胞培养?从而激发学生的好奇心,积极主动地加入到新课的学习。

(二)细胞膜的成分——问题启思,实验验证

通过精心设计的问题串、多组实验,步步为营,获得新知,达到对知识的深度理解。

实验材料:鸡蛋蛋黄、培养皿、蓝墨水、中性红试剂(活细胞染料)、镊子、解剖针、试管、离心管、离心机、双缩脲试剂(0.1g/mLNaOH、0.01g/mL CuSO4)。

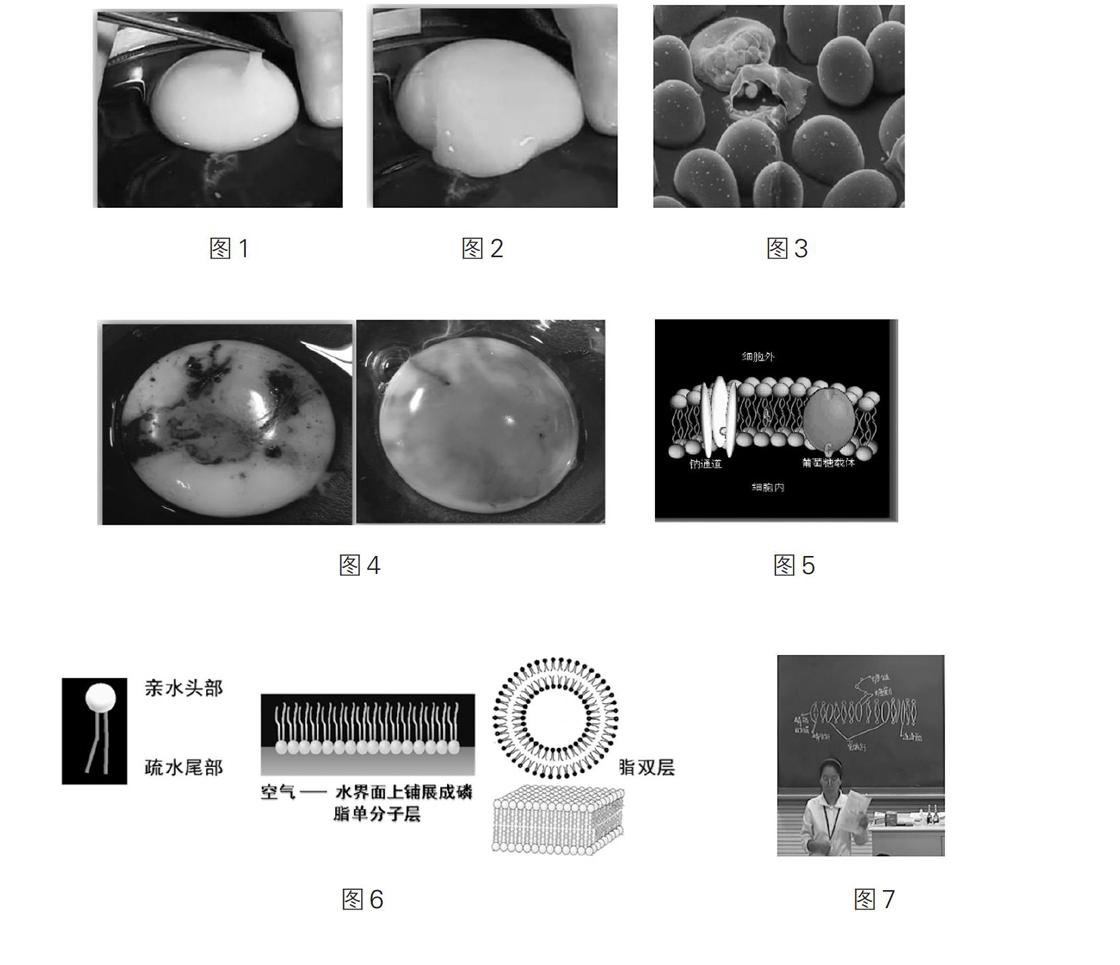

试一试用镊子把卵黄膜碰一碰(图1),蛋黄就流了出来(图2),图片中疟原虫会感染受损的红细胞(图3)。

用染色的方法验证一下,用蓝墨水和中性红染料同时滴在蛋黄上,3分钟,用清水洗去浮色,观察变化(图4),这说明细胞膜具有控制物质进出的能力,我们把它称之为细胞膜的功能特点——选择透过性,如钠离子的通道、葡萄糖的载体(图5)。

实验分析:①光学显微镜下观察的红细胞,在低渗溶液中会吸水膨胀。②瑞氏染色法,显微注射伊红染料,染料不能逃逸出细胞,确认细胞与外界存在屏障作用的结构。③用微针碰触细胞表面时,细胞表面有弹性,可以伸展;用微针插入细胞内,细胞表面的细胞膜被刺破,如果细胞膜受损过大,细胞就会死亡。

(三)细胞膜的结构——重温科学史,建构模型

通过增添、重组的科学发展史,学生阅读材料,小组讨论,一步步绘制出流动镶嵌模型。

资料组1:1895年至1925年,欧瓦顿、朗姆瓦、高特和格伦德等科学研究史。

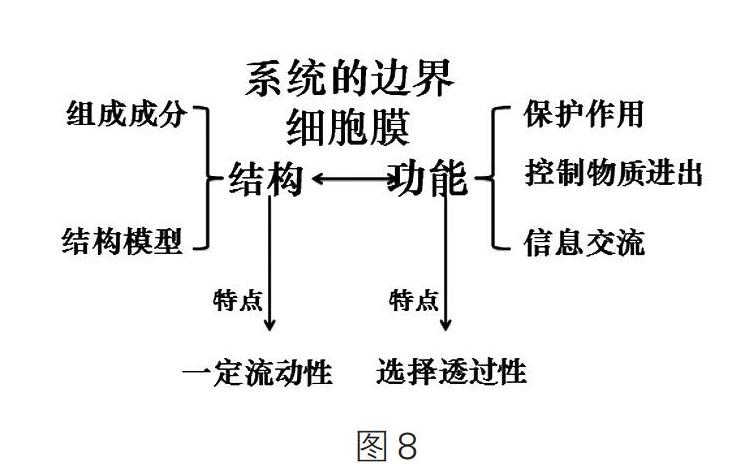

分析资料组1,推测磷脂分子在细胞膜中的分布(图6)。

资料组2:20世纪50年代至70年代初,电子显微镜诞生,L. D. Frye和M. Edidin用荧光抗体标记人——鼠细胞融合实验,S. J. Singer(桑格)和G. Nicolson(尼克森)提出了“流动镶嵌模型”。

分析资料组2,推测膜蛋白在细胞膜中的分布。学生展示绘制的细胞膜模型(图7)。

(四)展望科学前沿——巩固教学,开拓视野

展示细胞膜在生活、医疗、环保中的应用实例,引导学生思考这些应用与细胞膜结构及功能特性的联系。例如:①依据细胞膜的功能特性,人造半透膜用于污水处理、海水淡化、肾功能衰竭的透析疗法,反渗透技术用在电子、化工、印染、造纸、电镀等工业生产;②依据脂双层是细胞膜的基本支架,具有一定的流动性,将抗体与脂质体结合包裹抗癌药物制成生物导弹,成为癌症治疗的新途径;③依据细胞膜的糖蛋白具有特异性,仿生纳米技术中利用癌细胞膜包裹在纳米疫苗颗粒上,能有效诱导抗肿瘤免疫反应,具有显著的肿瘤预防效果。相信我们在不断认识生命本质的过程中,能运用所学创造更美好的世界。

(五)板书设计——总结归纳,知识巩固

通过概念图(图8)的形式,总结归纳本课的教学重点,促进学生全面掌握本课的学习内容,直观地展现各个知识点的内在联系,利于学生的知识迁移、学以致用。建构知识网络:①细胞是生物体结构和功能的基本单位,细胞膜是细胞的边界;②结构与功能相适应,细胞是一个统一的整体。

四、总结

新版课程标准中提出的生物核心素养包括生命观念、科学思维、科学探究、社会责任四个目标。教师在课堂教学实施过程中,要根据教材内容、学生学情、教学条件等综合因素,转化为具体的教学目标,落实核心素养的目标。关注生物学的发展与社会议题,设计真实的教学情境,引导学生对特定的生物学现象进行观察提问、实验探究、交流讨论,运用科学的思维方法认识生命世界,培养解决实际问题的实验设计能力,理解、解释较大范围的相关事件和现象,从而形成结构与功能观。

[参 考 文 献]

[1]张树虎.问题指向概念的程序性教学设计[J].生物学通报,2015(6).

[2]杭跃男,刘宁.借科学史还原科学探究的过程——“细胞膜的结构”的教学设计[J].生物学通报,2010(6).

(责任编辑:符 洁)