开展建模活动 促进数学理解

2019-12-30王宏进

王宏进

[摘 要]

数学课程标准提出小学数学建模思想,其本意也是着眼于提高学生创新意识,提升学生解决问题的能力,发展学习数学的思维。在教学中,教师要适当发挥主导作用,有意识渗透数学建模思想,发掘更多的建模时机,促进学生学习数学。小学数学乘法分配律的教学内容,可以帮助学生建立数学模型,发展数学思想。

[关键词]

小学数学;乘法分配律;数学模型

建构主义的学习观认为:知识不能简单地由教师或其他人传授给学生,而只能由每个学生依据自己已有的知识和经验主动地加以建构。学习活动是一个“顺应”的过程,是认知框架的不断变革或重组的过程。学生的学习活动是在一个特定的环境——学校里,在教师的直接指导下进行的。因此,学生的学习活动就成为了一种特殊的建构活动,一种高度组织化的社会行为。小学阶段的儿童,抽象思维与直接感性经验密切联系,儿童的直观形象水平、形象抽象水平比较突出,本质抽象水平还不够高。因此,在掌握一些概念或数学原理的时候,以直接经验为基础来掌握相对多一些。“乘法分配律”的教学中,在教学目标,要求对学生能“在观察、比较、分析、概括、猜想、归纳等活动过程中,培养初步的推理能力,增强符号意识,体会数学表达的严谨性与简洁性,感悟模型思想”。因而,教师在教学设计中,合理设计教学步骤,安排恰当内容,让学生有观察比较的素材,有分析概括的时机,有归纳总结的过程,最终在头脑中建立“乘法分配律”的数学模型。从直接经验逐步过渡到间接经验,逐步提高本质抽象水平。

一、创设情境,初步感知模型

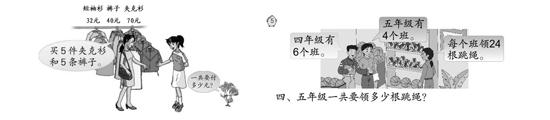

数学源于生活,其本质是对生活的不断抽象与概括,利用学生熟悉的问题情境引入,引导学生在解决问题的过程中发现并提出解决问题的算式,培养学生将生活问题抽象化为数学问题。教师引领学生解读、分析生活情景,激活学生已有的生活经验,并利用学生已有生活经验来感受、发现、提出其中所蕴含的数学问题,从而建构新的认知结构。课堂教学开始,教师出示两幅情境图,让学生尝试列式解決:

通过解决两道具体问题,让学生发现有两种不同的解决方法。板书时,教师特意做了安排,如图所示:以此让学生观察比较,首先发现等式左边的算式共同之处,即:都是两个数先相加,再同第三个数相乘;等式右边的算式都是两个数先相乘,再把乘得的积相加。虽然等式左右两边的结构不一样,但都有一些相同的数字。这样由生活中常见的情境,自然衍生出两道数学等式开展研究,就显得顺其自然。

教学中例举的等式,当然有其特定的指向,只针对所出示的情境图,具有特殊性。但就这样两道算式,也是给学生初步展示了乘法分配律的结构,当然这个时候在认知上还是比较浅显模糊的,学生只能初步感知先加再乘或者先乘再加,结果是相等的。

二、共同参与,构建数学模型

学生学习数学建模,是一个经验不断积累和深化的过程,而不是单纯把掌握知识作为最终唯一目标。在学习过程中,教师应当指导学生,人人参与,或者独立思考,或者小组合作开展研究。所以虽然课堂上出示了两道等式,但不能急于向学生揭示乘法分配律的规律。教师在课堂设计了这样一个教学环节:

提问:既然大家都这么肯定上面的两道算式左右两边结果是相等的,那现在老师写一道算式,你能快速写出一道与它结果相等的算式吗?

通过再写一道类似结构的算式“(15+10)×4”,让学生感知可以写成“15×4+10×4”。在这里,教师不要急于揭示乘法分配律,可以让学生用以往乘法意义解释。教师这时再反问:是不是具备这种规律的等式只有这三组吗?这时,学生已经开始有了初步的想法,符合规律的算式应该有很多。既然有很多这样的算式,那让学生再尝试举几个这样的例子,也就是水到渠成的事情了。进而通过学生例举的大量例子,让学生真切感受到,符合这种规律的等式有无数种!那么,教师这时再提出要求:你能用你喜欢的方式表达概括出这些等式吗?学生自由回答后,教师指出:通常我们是这样写的(a+b)×c=a×c+b×c,最后由教师揭示,这就是我们今天学习研究的——“乘法分配律”,点明课题。让学生对发现的问题进行概括整理,从中寻找其普通的规律,并能抽象出数学模型。

这一环节的设计,不仅让学生经历了“由特殊到一般,再从一般到特殊”的思维过程,同时让学生经历猜测与验证、分析与归纳、抽象与概括的数学体验过程。学习过程中学生有时独立思考,有时小组合作学习,有时是独立探索和合作学习相结合,学生在新知探索中充分体验了数学模型的形成过程。

三、归纳提升,应用数学模型

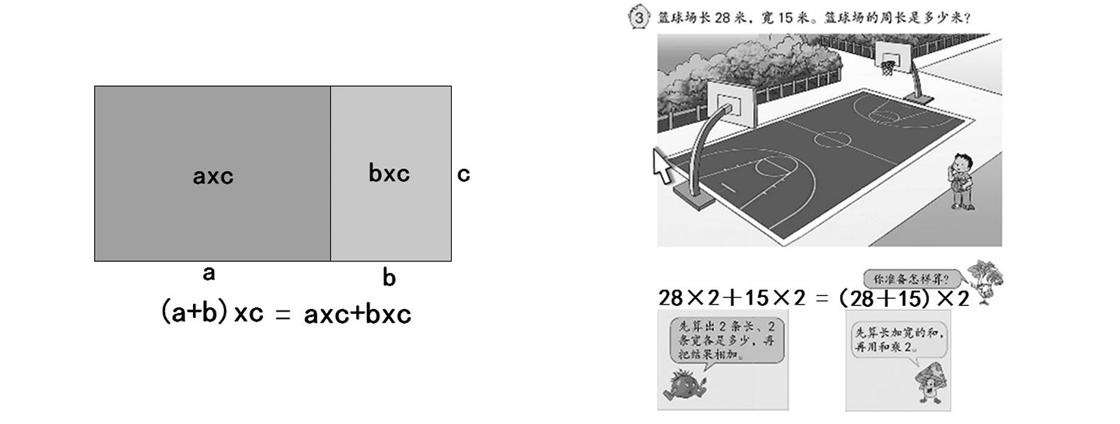

乘法分配律的规律揭示后,不要急于让学生立刻就开始练习巩固。从教学实践中我们可以发现,其实学生对乘法分配律的理解,大多数时候仅仅停留在表面,并没有深刻理解“分配”的含义。因此,教学中,我们仍然要通过学生熟悉的事例,立足学生认知点,帮助学生联系已有经历提升认知。例如,分别出示下面的两幅图,通过长方形面积计算和周长计算的回忆,让学生感受到,乘法分配律之前的知识中是有接触,并且在这两个知识点中也有蕴含。

通过长方形面积的计算和周长的计算后,追问学生:这样的列式是什么意思?通过不同计算方法,再让学生说说和今天学习的乘法分配律有什么联系。学生经过思考发现,求大长方形的面积,可以先把两个小长方形的长相加,再同宽相乘,也可以分别把两个长方形面积先算出,再相加;计算长方形周长的时候,也会发现:可以先分别算出两条长和宽,再相加,或者先算出一组长与宽的和,再乘2。通过熟悉的旧知,让学生进一步深刻感受乘法分配律的“分配”可以理解为“两个加数的和与一个数相乘,可以用这两个加数先和这个数相乘,再把乘得的积相加”,这样数学模型的建立又在回顾旧知中得以体现。

四、发展联想,拓展数学思维模型

从两个加数对乘法的分配,怎样过渡到三个加数对乘法的分配,再到更多加数的和对乘法的分配呢?怎样帮助学生在巩固数学模型的同时,能发展思维,拓展提高呢?在教学中,依然可以借助长方形面积这一熟悉的知识,帮助学生理解,拓展乘法分配律数学思维模型思想。

例如,在教学中,教师先出示左下图,提问学生:怎样计算这块地的面积一共是多少呢?学生思考后发现,其实可以分别先算出番茄、黄瓜、辣椒地的面积,再相加;或者先算出三块地的总长度,再用总长度乘宽,也能算出这块地的总面积。然后,教师再出示右边的图,把具体数据抽象成字母,让学生从直观的情境提升到用符号概括上,再一次帮助学生从形象思维过渡到抽象思维。

通过具体图形的演示和讲解,乘法分配律这一新的模型通过验证、解释,再到巩固拓展,就自然地化作学生自己的个人知识经验,也使得学生在认知上有了飞跃。同时,教师有意识地将建立的数学模型运用到实际生活中,用生活中的事例帮助理解,又反过来从数学的角度分析较为复杂的实际问题,使原本复杂的问题得以简化,让学生能体会到数学模型的实际应用价值,体验到所学知识的用途和益处。

就“乘法分配律”这一课的教学而言,不难发现,数学建模的过程,是学生调动原有知识和经验尝试解决新问题,同化新知识并建构新的数学模式的过程。在这个过程中,原有的数学知识储备必然在学生的主动调用下得到巩固,并且主动将各部分知识,加以联系和整合,从而加强了原本独立的知识体系的完整性和统一性,为将来进一步学习新的知识打下良好的基础。我们也可以把小学数学中的法则、定律、公式等都理解成一个个数学模型,教师要做的是帮助学生通过建模形成数学模型,理解掌握知识,其中一条很重要的途径就是把生活原型上升为数学模型。因此,教师有目的、有意识地创设能激发学生创造意识的各种情境,能促使学生产生质疑问题、探索求解的学习动机,从而使“事理”上升为“数理”,体现一个模型化的过程。而在数学建模教学中,教师的主导作用不可忽略,要注意开展好师生、生生之间的交流与合作,使环境因素对学生的学习建构活动带来充分的积极影响。

当然小学数学建模思想的形成是一个长期、各方综合的过程,并不是短时间就能一蹴而就,也不是靠一两节课堂教学就能达成的。在数学教学过程中经常进行数学建模思想的渗透,不仅可以使学生体会到数学并非只是一门抽象的学科,而且可以使学生感觉到利用数学建模的思想结合数学方法解决实际问题的妙处,进而对数学产生更大的兴趣,逐步提升学生的综合素养。

[参 考 文 献]

[1]叶萍恺.小学数学的“数学建模”教学策略[J].教育教学论坛,2012(2).

[2]陈淑娟.浅谈小学数学建模[J].读与写,2011(5).

[3]王琴花.小学数学教学中培养学生“数学建模”能力[J].读写算,2016(10).

(責任编辑:李雪虹)