找准学习疑点 点拨学路解惑

2019-12-30杨丹

杨丹

[摘 要]

“综合与实践”旨在积累数学活动经验,提高学生解决问题的能力。学习“打电话”这类较复杂的数学问题,学生历经原始思考、对比分析、思维蜕变,上升到模型建构、拓展应用的过程。这期间,学生有陷入思维误区的迷惘、最优方案的纠结、思维定式的干扰,教师要依学而教,在解题方向、思维误区、思维转换处和蜕变提升处适时点拨。

[关键词]

小学教学;思维转换;学路点拨

“综合与实践”内容教师难教,学生难学。因为它不像计算教学,算理算法,清晰明了;也不像解决问题:“知道了什么”“怎样解答”“解答正确吗”,有章可循。数学实践活动是灵动的、丰富而开放的,要把生活中的数学与课堂上的数学相联系。由于学生的生活背景、思维发展水平及掌握的知识存在差异,他们分析问题、探究策略的方法和思路有着显著不同,因此课堂教学很难预设、变数大。

我们尝试着依学而教,顺应学生的学习思路,恰到好处地引导点拨,让学生悟出数学本质。以五年级下册“打电话”为样本,在一个多月的反复磨课中,发现学生学习这一内容时,都会在下文这些关键点和拐点中出现困惑。教师适时点拨、顺势而为、指引方向,学习就能朝着预设的目标前行。下面就以“打电话”为例,阐述学路点拨的过程。

“打电话”是在四年级沏茶问题(同一时内能同时做的事同时做)、烙饼问题(锅尽量不空着)的基础上,学习打电话(人尽量不闲着),都是探索把同一时间内能做的事情综合起来统筹安排,就能节约时间的运筹思想,涉及优化思想的学习。我们选取了十几个班级反复实践与反思,发现教师在关键处的适时点拨,能减少很多干扰,让学习更顺畅。

一、在切题处点拨——明明白白做什么

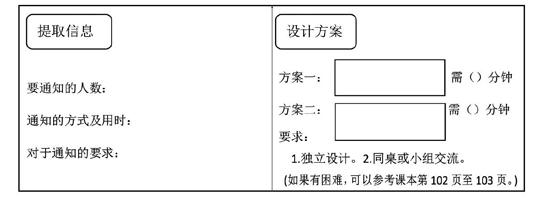

学生看到课题“打电话”,第一反应是:“打电话”学什么?话费问题吗?谁和谁通话次数的问题吗?待各种猜测后,再出示问题情境:“一个合唱队共有15人,暑假期间有一个紧急演出,老师需要尽快通知到每一个队员。如果用打电话的方式,每分钟通知1人,请帮老师设计一个打电话方案。”学生看到题目往往急于解答,提起笔却卡住了:一部分学生茫然不知所措,无从下笔;大部分学生写写画画改改,各种纠结——“如果有不接电话的怎么办?”“要是两个人都打给同一个人,怎么办?”。原因是好多学生题目都没看清楚、一扫而过,急于设计方案根本不关注信息的提取。教学中如果直接把题目放下去,学生会受现实情况的干扰,课堂效率低下。为了减少干扰因素,提高课堂高效,需要教师在切题处点拨——先提取信息,再阅读方案设计提示。

(一)在信息提取处点拨

让每一个学生都动动笔提取信息:要通知的人数、通知的方式及用时、对于通知的要求。学生认认真真去阅读与理解问题信息,避免盲人摸象。别小看这2分钟提取信息,效果立竿见影,把学生东游西荡的注意力快速集中到问题的核心——“尽快”。明明白白知道此问题暂不讨论生活中“打电话”的现实情况,仅从这一问题的数学本质(理想状态、理论可能)方面展开思路。

(二)在方案设计处点拨

给出设计提示,用不同的符号表示老师和学生,图例的区分能有效避免画乱了,说不清等现象。排除各种干扰之后,全体学生用全部心力设计最优方案,注意力集中,教学事半功倍。然后给学生“方案一”“方案二”和“有困难的学生可以参考书本第102页至103页”的提示,这些细节的设计很好地照顾到学生不同的思维水平。课堂中慢慢地……学生自发地打开了书本:有困难的学生看书学习分组设计方案,慢慢思考不被优生牵着走;基础好的学生不断尝试,思考、比较、优化方案。我们可喜地看到学生不再是无助、迷惘的状态,而是积极、仔细地设计方案。真正体现“不同的学生,学习不同的数学”,让每一个学生都投入到数学学习中。

二、在探究处点拨——清清楚楚打电话

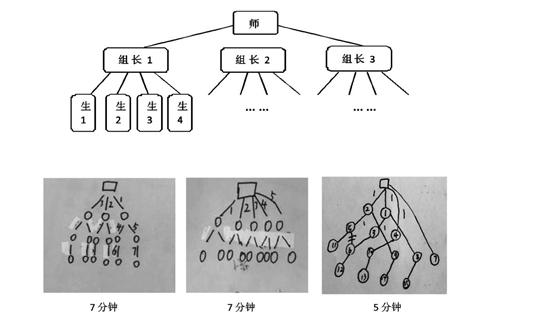

学生最优方案的形成,一般要经历三个阶段:“一个一个打”的方案,“分组打”的方案,“知道消息的人都去打”的方案。学生在设计方案的过程中涂涂改改很矛盾,一开始思路杂乱无章,思维难以流畅。各班试教的情况差不多:学困生只能写出“一个一个打”的方案;大部分学生既有“一个一个打”,又有“分组打”的方案;也有小部分优生直接设计出4分钟的最优方案。针对学生差异显著的现状,我们该如何引导呢?需要教师在关键处及时点拨,引领学生借助图示,不断感悟、不斷优化。

(一)在思维误区点拨

误区一:组长同时接到通知。点拨——图中哪里表示同时通知?

好多学生认为组长1,组长2和组长3是同时接到通知的。他们不能根据图示清晰地说出每一分钟各发生了什么事情。需要我们把问题具体化,第一分钟老师打给谁?第二分钟老师和生1同时打给谁?……每一分钟的连线用不同颜色区分,同时通知的用同一种颜色表示。再借助课件,一分钟一分钟出示打电话的过程,让每一位学生都要清楚地知道图中哪里表示“同时通知”。因为“同时”是寻找“尽快”方案的基础,此处不能存在思维误区。

误区二:分的组越多,时间越少。点拨——节省的时间在哪里?

学生总在纠结,是不是分的组越多用的时间越小?课堂先反馈分3组用7分钟,分5组还是7分钟,学生就开始反思了,不同的分组为什么时间相同?再出示6分钟、5分钟、4分钟等方案,在比较中学生自然明白:组越多,用的时间并不是越少。但还有更快的方法吗?学生在努力思考,却苦苦找不到解决的方法,这就需要教师及时点拨——节省的时间在哪里?指引学生去方案中寻找:“哪里是同时通知呢”“还有知道消息的人闲着吗”,学生会找出好多画漏的线,不断改进方案。教学中引导学生广泛参与实践,经历知识的诞生过程,促进学生在活动中自然成长。

(二)在思维转换处点拨

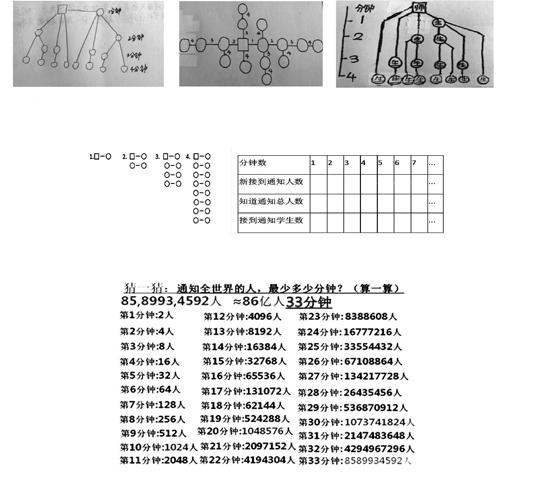

走出了分组误区,学生找到了知道消息却闲着的人,不断增加连线补充谁通知谁。画着改着,学生的思维慢慢指向“如何才能让更多的人参与通知”。思维转换的契机来了,此时教师及时点拨——朝同时打的方向思考……课堂留白,静待花开。学生顿悟:哦!我知道了:老师先打给1号,老师和1号一起打给2号3号,然后老师和1号2号3号,一起打给下面的4个人,最后8个打给8个。告别了盲目画图,越画越乱的现象,在理解基础上画出的示意图有了质的飞跃,令人耳目一新:

(三)在思维定式处点拨

学生在描述设计方案时总喜欢用纵向的,以不同的时间为序来说明。如第一分钟老师打给1号,第二分钟老师和1号打给2号3号……如何突破思维定式转换思维,引导学生以横向的同一时间为序思考呢?我们需要引导学生反思:每一分钟各有哪些人在同时打电话?对“哪些人在同时打电话”的思考,可以明晰思路,对方案理解得更透彻。紧扣“同时”,寻找“尽快”,教师点拨——让知道消息的人都去通知,指引学生反思“只要知道消息的人都去通知,至于是老师通知还是学生通知都不重要”,从而顺利建立“纵向图——横向图——表格”的联系。

“知道消息的人都去通知”,学生的思维直指数学的本质——下一时间被通知人数与之前人数的关联,简洁清晰的图示巧妙建立了图与表的联系。这种剥离现象的简化,以另一种更美妙的数学抽象,让规律探索水到渠成。从复杂到简单,从低效到高效,从基本到优化,这正是学生认知规律的真实体现。

三、在拓展处点拨——真真切切悟倍增

华罗庚说:“宇宙之大,粒子之微,火箭之速,化工之巧,地球之变,生物之迷,日用之繁,数学无处不在。”数学学习需联系实际,关注学生的亲身感受,让学生感受到生活中处处都有数学问题,拓宽学生的知识面。

(一)拓展:打电话——33分钟通知全世界

每分钟通知1人,通知全世界75亿人,需多长时间?学生第一反应——“通知全世界?可能吗?那要很长时间吧?”点拨——大数据的震撼。先出示1分钟到10分钟,学生逐个计算知道消息的总人数2人、4人、8人、16人、32人、64人、128人、256人、512人、1024人,在精准计算中慢慢感受几何倍增。11分钟到20分钟,从几千到几万到1048576,学生激动了“哇,哇,这么快”!最后到第32分钟有4294967296人,再过1分钟,仅仅是1分钟就能翻倍成8589934592(80多亿)人,全班沸腾了。“倍增,倍增,不可思议的倍增……”,学生沉浸在大数据的震撼中,久久难以平静。

(二)拓展:细胞分裂——生命的力量

细胞分裂,借助动画点拨——几何倍增的视觉冲击。从单细胞、一分为二到密密麻麻,在细胞不停分裂的课件播放中,学生不断追问“还有吗?还有吗……”,学生真真切切感受倍增带来的视觉冲击。事实上,科学就是起因于人类的好奇心和对自然界无尽的追问。再补充介绍细胞是构成飞禽走兽、苍松翠柏的基本单位,从简单有序的细胞分裂,拓展到纷繁复杂的大千世界,感悟生命的美妙和神奇。

拓展(一)33分钟通知全世界,从数学的角度,用数据精准刻画倍增;拓展(二)细胞分裂,从科学的角度,用图形形象演绎倍增。在数形结合的基础上,还可以再提升到模型的建构,生成思维品质的独创性和敏捷性。

“打电话”这类较复杂的实践活动的学习,学生历经原始思考、对比分析、思维蜕变,上升到模型建构、拓展应用的过程。教师要引导学生不斷思考、发现问题,唤醒学生已有的知识基础和生活经验,在解题方向、思维转换处和蜕变提升处点拨。在活动的(下转第42页)(上接第28页)过程中,由于个体的差异,并不是所有人都有达到最优策略的能力,教师要充分尊重学生的思维差异,让不同思维层次的学生在活动中得到应有的、不同的发展。

“综合与实践”活动重在“做”,更重在对实践活动过程中的思考,重在在思考基础上的拓展提升。教师一方面要给予学生充分的支持,另一方面又不能剥夺学生在实践活动中的独立性。依学而教就是要紧抓学生在学习之路上的思维误区、思维转换、思维定式这些关键点,顺应学路、点拨渐进。引领学生分析问题、探寻思路、落实活动,并及时反思活动过程,从中积累数学学习的经验,感悟数学推理、数形结合、优化、模型等思想方法的魅力。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]小学数学课程教材研究开发中心.教师教学用书(2010年版)[M].北京:人民教育出版社,2017.

[3]李光树.小学教学学习论[M].北京:人民教育出版社,2014.

(责任编辑:李雪虹)