2015~2018年我院药品不良反应报告分析

2019-12-30陶于凤

陶于凤

【摘 要】 目的:探讨2015年至2018年本院药品不良反应发生情况。方法:2015年1月至2018年12月,本院共108例患者发生药品不良反应,对其临床资料进行回顾性分析,包括患者临床用药状况、发生不良反应的原因及导致患者出现不良反应的主要药物种类。结果:导致108例患者出现不良反应的药物种类中抗菌类药物为71例,占65.74%,心脑血管药物为7例,占6.48%,酸碱平衡药物为7例,占6.48%,其他药物为23例,占21.30%,抗菌类药物导致的不良反应发生率最高,明显高于其他药物(P<0.05)。结论:药品不良反应的发生与多种因素和药物均相关,应加强对药品使用的监测,并通过相关措施的实施提高合理用药的水平,降低不良反应的发生,从而为患者临床治疗提供安全、有效的保障。

【关键词】 药品;不良反应;用药途径

药品不良反应(Adverse Drug Reaction,ADR)是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应,影响患者临床治疗及预后,对于出现药品不良反应的患者,不但有可能加重患者病情,延长患者住院时间,甚至可能危及患者生命。因此,减少药品不良反应、提高用药安全性对于患者临床治疗具有重要意义[1]。目前,随着人们对健康生活水平的追求,用药安全性已经成为人们广泛关注的问题。为了实际了解本院药品不良反应的具体情况及导致因素,现就我院2015年1月至2018年12月108例患者发生的药品不良反应情况进行分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2015年1月至2018年12月,本院共108例患者发生药品不良反应,对其临床资料进行回顾性分析,108例患者中男性患者64例,女性患者44例,患者年龄为21~76岁,平均年龄(48.5±5.9)岁。

1.2 方法

回顾性分析患者的临床资料,包括患者临床用药状况,发生不良反应的原因及导致患者出现不良反应主要药物种类。

1.3 统计学方法

采用SPSS 21.0对数据进行记录与统计,采用(n,%)表示计数资料,用(±s)表示计量资料,检验方法分别用卡方检验与t检验,P<0.05表示两组间的数据对比差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床用药状况

108例发生不良反应的患者中,采用单纯药物治疗为32例,占29.63%,采用联合药物治疗为76例,占70.37%,采用联合药物治疗的比例明显高于单纯药物治疗(P<0.05)。

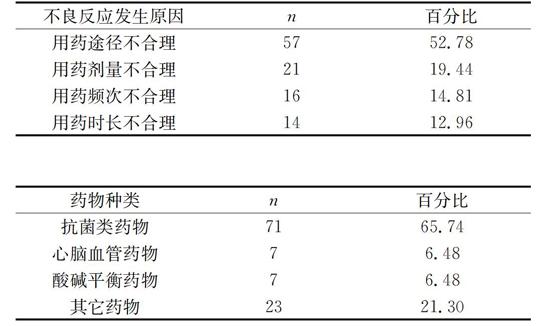

2.2 不良反应发生原因分析

108例患者中,有57例用药途径不合理,占52.78%;21例用药剂量不合理,占19.44%;16例用药频次不合理,占14.81%;14例用药时长不合理,占12.96%,用药途径不合理发生率最高,明显高于其他原因(P<0.05)。具体见表1。

2.3 导致患者出现不良反应主要药物种类

导致108例患者出现不良反应的药物种类中抗菌类药物为71例,占65.74%;心脑血管药物为7例,占6.48%;酸碱平衡药物为7例,占6.48%;其他药物为23例,占21.30%;抗菌类药物导致的不良反应发生率最高,明显高于其他药物(P<0.05)。见表2。

3 讨论

药品具有双重性,是一把双刃剑,在临床发挥治疗效果的同时,也可能带来不良反应。发生不良反应的因素众多,而随著临床新药的不断开发、利用及联合用药的普遍性[23],及时收集患者机体方面信息、疾病信息、药物信息,加强合理用药监测,发现不良反应发生潜在风险并及时阻止,就显得尤为重要。

本文对本院2015年1月至2018年12月108例患者发生的药品不良反应情况进行回顾性分析,结果为:1)联合用药发生的不良反应明显高于单独用药,这是因为联合用药时受到药物使用指征不明确或者患者个人体质不同等因素的影响,增加了药物的相互作用,导致患者出现不良反应;2)不良反应发生的原因中,57例用药途径不合理,21例用药剂量不合理,16例用药频次不合理,14例用药时长不合理,用药途径不合理发生率最高,明显高于其他原因(P<0.05),其中用药途径包括静脉滴注、口服、皮下注射、肌肉注射等,给药途径不合理时,如静脉给药由于药物会直接进入人体血液循环,除了药物本身原因外,还有防腐剂、缓冲剂及其他添加剂等原因,此外浓度过高、滴注速度过快等均可引发不良反应;3)导致患者出现不良反应的药物种类中,抗菌类药物的发生率明显高于其他药物(P<0.05),抗菌药物一般是指具有杀菌或抑菌活性的药物,包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。抗菌药物由细菌、放线菌、真菌等微生物经培养而得到的某些产物,或用化学半合成法制造的相同或类似的物质,也可化学全合成。该类在实际临床用药中,药效快、用药安全性较高、药效维持时间长,在临床治疗中比较受患者欢迎,但由于无指征使用抗菌药物、术后预防抗生素用药时间过长等均增加了不良反应发生的风险[4]。针对发生的不良反应,应从以下方面进行改善:1)联合用药时应对药物的使用指征进行明确,并结合患者的机体情况进行调整,针对出现的新药,积极进行相关知识培训,提高对药物的熟悉和了解;2)严格遵循“能口服就不肌注,能肌注就不静滴”的用药原则,并且对于药物的剂量和疗程应严格掌握,并控制药物的输液速度,掌握正确的静脉配置方法,加强对患者的用药监护;3)严格遵循《抗菌药物临床应用指导原则》,对于抗菌类药物的用药指征务必做到熟练掌握,并根据药敏结果合理选择,规范用药疗程,可采用用药前干预与干预后点评相结合的方式进行临床经验总结。

综上所述,药品不良反应的发生与多种因素和药物均相关,应加强对药品使用的监测,并通过相关措施的实施提高合理用药的水平,降低不良反应的发生,从而为患者临床治疗提供安全、有效的保障。

参考文献

[1] 梁冰,张建伟,张荣厚.2015~2016年某医院316例药品不良反应报告分析[J].实用医药杂志,2017,34(09):811814.

[2] 荀国芳.我院2014~2016年的药物不良反应报告分析[J].临床合理用药杂志,2018,(04):120121.

[3] 何泽然,杨超,杨冬梅.2014~2015年我院150例药品不良反应报告分析[J].云南医药,2016,(05):562563.

[4] 李璇,刘红建,旷南岳.2012~2016年某三甲医院807例药品不良反应报告分析[J].安徽医药,2018,22(02):385388.