“互联网+”商业模式应用的集成创新功能

——基于典型案例现象的分析

2019-12-28李存金武玉青

李存金 武玉青

(北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081)

一、集成创新与“互联网+”商业模式的内涵

(一)集成创新

所谓集成,就是将原来孤立或分散的事物、元素通过分解、组合、优化、协同等方式集合在一起形成一个有机整体系统的过程,所谓集成创新,就是在人类各个领域的实践活动中以创新的思想、集成创新的理论为指导运用创新的方式、方法构建一个有机整体系统。

人类的集成创新实践可谓源远流长,许多人造事物都是人类集成智慧的结晶。从理论研究上看,一般认为约瑟夫·熊彼特(Joseph A Schumpeter)1912年提出的创新理论是集成创新的思想源头,他把创新界定为“执行新的组合”[1],其创新观中实际上已经蕴含了将创新要素进行集成的含义。美国管理学家切斯特·巴纳德(Chester Barnard)于1938年首次提出了系统协调的管理思想[2],被认为是最早提出集成管理思想的学者。1995年,美国哈佛商学院的马可·依恩斯蒂(Marco Iansiti)教授首次明确提出技术集成概念,认为技术集成是一种更有效的创新管理方法和规程,即通过组织过程把好的资源、工具和解决问题的方法进行应用[3]。

集成创新概念提出后,其理论研究得到了学术界的广泛关注,众多学者从不同视角对其进行了有益的探究。从技术集成角度看,集成实际上是一个组合的概念,集成过程中强调多部门之间的交流、协作和合作[4]。从知识集成角度看,日本著名的知识创新研究学者野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)提出了侧重于隐性知识与显性知识交互作用与转换的知识集成模型[5]。从能力集成角度看,技术创新过程要求不同类型的创新资源和能力相互激发和协同作用[6]。我国著名科学家钱学森等在1990年初首次把处理开放的复杂巨系统的方法定名为从定性到定量的综合集成法,即从整体上考虑并解决问题的方法论[7]。

概括来说,从内容范畴上看,集成创新涉及了技术集成、知识集成、战略集成、管理集成和组织集成等众多维度;从层次上看,集成创新已不再局限于企业问题,它强调超越传统的企业边界而实现产业网络结构和市场创新的集成, 甚至集成创新已演变为一个经济和社会概念。但是,不管集成创新的内涵如何理解,集成创新在创新目的上是建立一个高效率、高效能的系统,在创新基础上是以人类积累的知识为基础,在创新方式上是以集成工具为手段,在创新行为上则是以集成机制为核心。集成创新既是一个复杂的系统工程,也是一个开放的系统演化过程,通过不断与外界进行物质、能量、信息交换的过程,在市场、文化、知识、制度、技术、管理、方法、手段等各方面实现有机整合与优化匹配,从而获得最佳的创新效果。

(二)“互联网+”

互联网技术的快速发展及广泛应用,把人类推向了全新的互联网时代。“互联网+”就是要网联一切事物,加出新事物、新技术、新方法,加出新产业、新功能、新领域,彻底改变人类传统的生产方式、消费方式以及人们的工作与生活方式,进一步提高人类的生产效率、工作效率和生活质量。诸如互联网金融、工业互联网、互联网能源、物联网、车联网、互联网医疗、众筹、众创、网贷、网络银行、智能可穿戴设备、智能家居、智能物业、智慧城市,微博、微信、微商,如此等等,可以说都是“互联网+”所产生的新现象和新事物。

那么,什么是“互联网+”? 一般最简单的理解就是“互联网+某种传统行业=与互联网融合的某种行业”。例如:互联网+传统店铺或商场→淘宝;互联网+传统银行→支付宝;互联网+传统餐饮外卖→美团、饿了么等送餐服务;互联网+传统能源→互联网能源,如此等等。然而,简单的相加理解会曲解“互联网+”的深刻内涵,从本质上来讲,“互联网+”是将互联网思维、技术、商业模式引入传统产业,通过互联网与传统产业的有机融合,优化社会生产要素配置,提升传统产业生产效率,实现传统产业向“互联网+”产业的升级换代。

(三)“互联网+”商业模式

互联网颠覆了人们的传统思维,对工业时代的企业生产方式、商业模式形成了巨大的挑战。任何一个企业如果不能跟上互联网时代发展的脚步,就会不断丧失竞争优势甚至被互联网的潮起潮落所淘汰。因此,传统企业要想在互联网时代获得生存和可持续发展,就必须积极进行技术创新和商业模式革新,其根本的出路就是通过“互联网+”实现产业的转型、改造和升级。

事实上,“互联网+”颠覆的不是传统产业本身,而是颠覆其传统的商业模式,使得互联网技术与其他高新技术能更好地融合于产业发展中。因此,“互联网+”可以说是代表着一种新型的经济形态,“互联网+”商业模式代表着当代商业模式的最先进的形式。

由于商业模式的研究兴起于上世纪90年代末,所以商业模式的概念迄今为止仍未达成共识。例如,亚历山大·奥斯特瓦德(Alexander Osterwalder)等[8]认为商业模式是一种基于价值主张、涵盖关乎资源和流程等的运营模式以及涉及收入和成本等的盈利模式的设计过程;约翰·理查德森(John Richardson)等[9-10]从价值视角指出商业模式由价值主张、价值创造、价值传递和价值获取四个要素构成。拉斐尔·阿米特(Raphael Amit)等[11]指出商业模式是一种利用商业机会创造价值的交易内容、交易关系和交易治理。而针对“互联网+”这一新现象,目前理论界的研究还处于初级阶段,故“互联网+”商业模式内涵并不存在明确的理论界定。笔者认为,“互联网+”商业模式体现在互联网与传统业务的深度融合下的创新,它旨在打破传统商业逻辑而构建互联网经济时代新的企业运行模式和机制,因此,“互联网+”商业模式可以定义为:企业借助“云”“网”“端”三个方面构成的互联网技术,运用“互联网+”思维在价值模式、运营模式、营销模式和盈利模式等关键环节进行系统性创新,形成基于顾客价值创造导向的内外部资源集成利用的最佳商业运营机制和价值创造能力。

“互联网+”是互联网时代下人类推进产业创新发展的一种主动行为。“互联网+”商业模式实质上就是互联网技术在企业中的具体运用,它可以借助互联网“网联万物”的优势改造企业的技术创新能力、提升企业的资源利用能力,进而增强企业的价值创造能力和商业收益回报率。

(四)“互联网+”集成创新

从实现方法上看,“互联网+”显然强调了一个“+”字,就是要将互联网与各行各业相叠加、相融合,以此促进传统行业的产业能力升级,推动新兴业态的诞生与发展,从而推进整个社会经济的创新式发展。因此,“互联网+”的“+”可以理解为是一种集成创新,即通过互联网资源与传统产业资源的集成、改造和创新,创造出新的产业发展能力。

从企业层面看,“互联网+”就是通过互联网技术与企业产业的集成创新,实现传统产业的升级改造与新业态的产生。这种集成创新可以表现在理念、思维、方法、知识、资源、设计、技术、产品、生产、管理、服务、供应链、市场链、产业链、价值链等各个方面的集成。

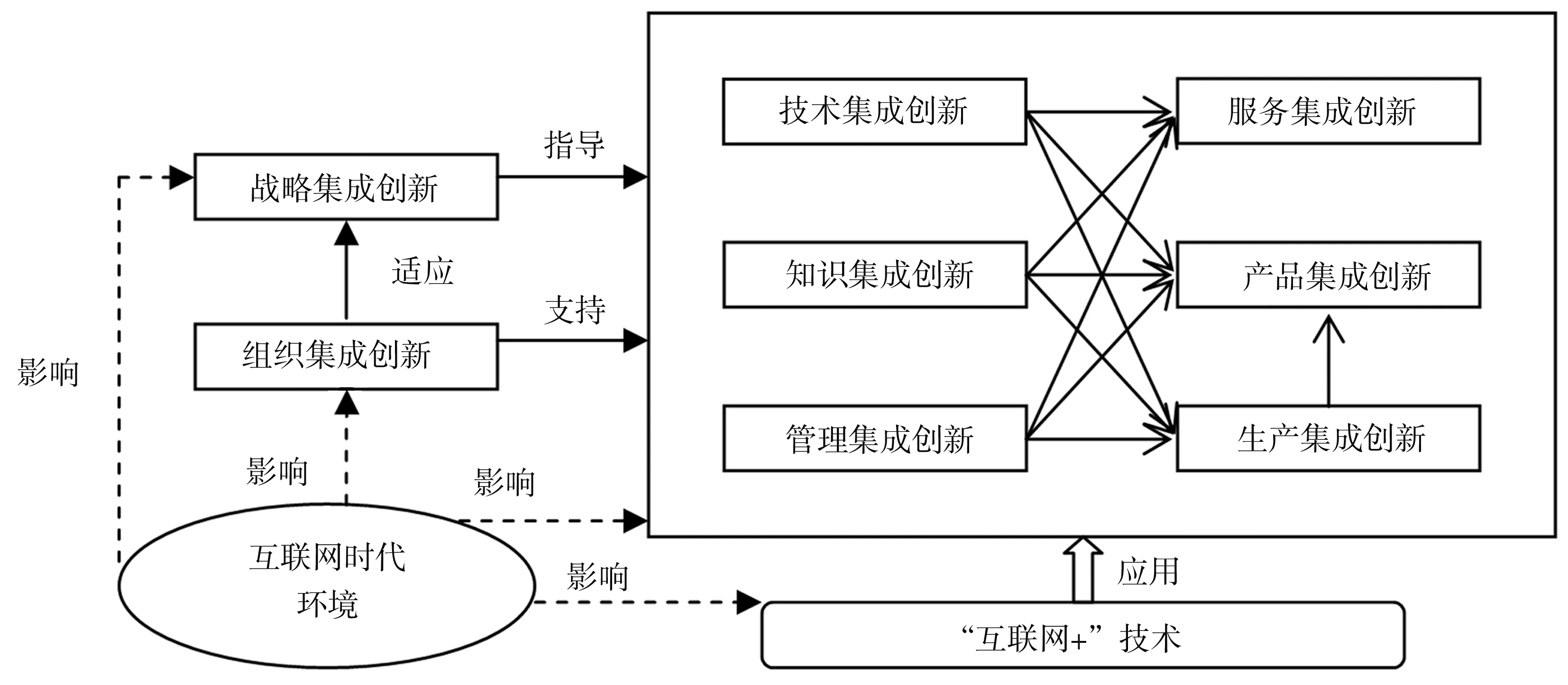

从系统集成角度理解,可以主要概括为战略集成创新、组织集成创新、管理集成创新、知识集成创新、技术集成创新、生产集成创新、产品集成创新和服务集成创新(见图1)。

从社会层面看,“互联网+”就是通过互联网技术与各行各业的深度融合,改变经济发展模式、改变产业结构、改变社会管理方法、改变人们的生活行为,促进人类社会向信息化、网络化、智慧化、智能化全面演进。

图1 “互联网+”企业集成创新系统

二、“互联网+”商业模式促进传统产业升级换代——以“能源互联网”为例

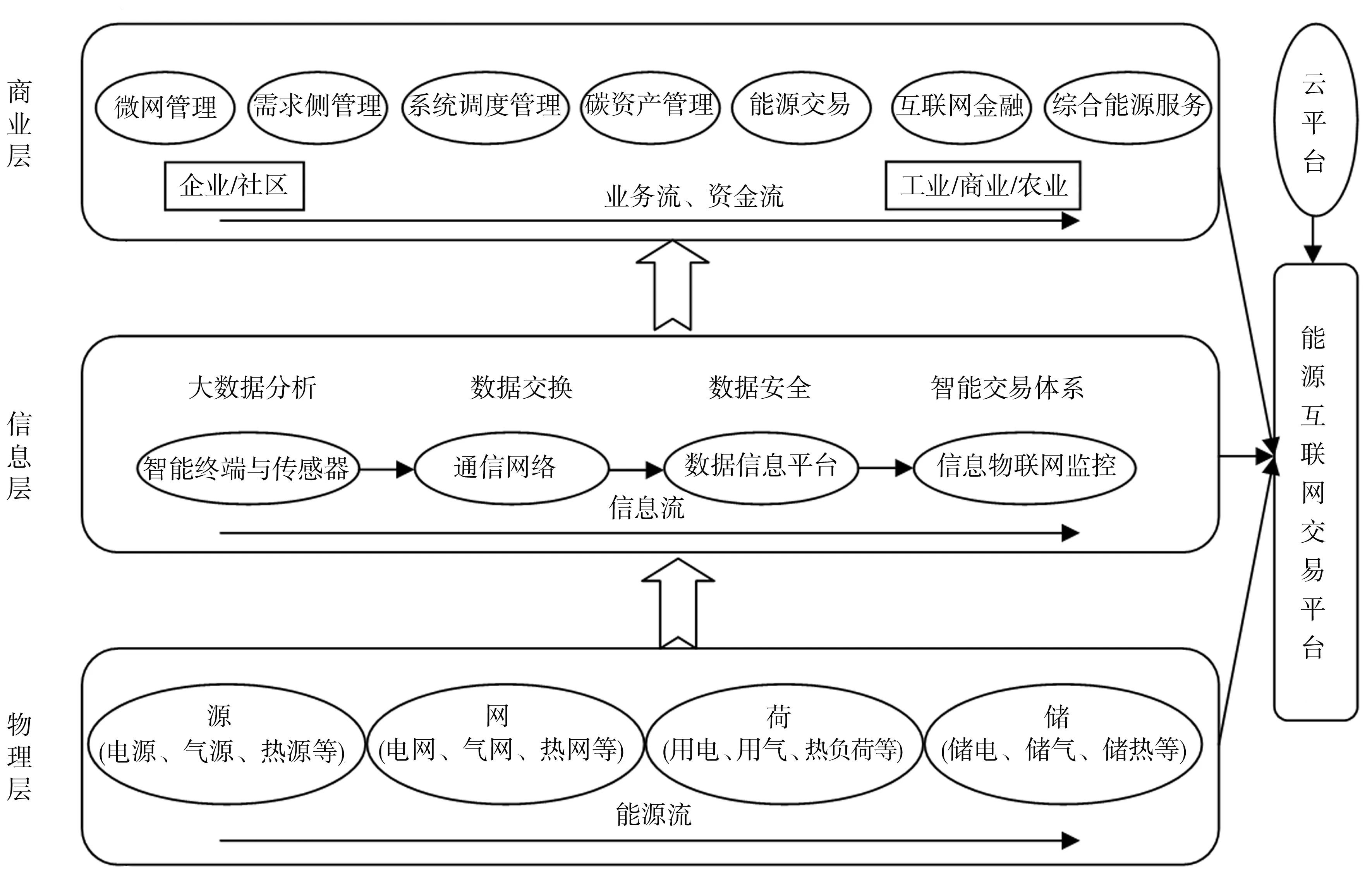

能源问题历来是全球关注的重点问题,也是关系到一个国家经济社会发展的全局性、战略性问题。随着互联网技术向能源产业的渗透,“能源互联网”概念孕育而生,成为目前理论界和产业界的热点议题。所谓“能源互联网”是一种基于互联网技术与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的新兴能源产业发展形态,简单的理解就是“互联网+”能源。能源互联网代表世界未来能源发展方向,是推动传统能源产业升级换代的革命性重要手段。我国政府十分重视能源互联网的发展问题,“十三五”规划提出:“推进能源与信息等领域新技术深度融合,统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设,建设‘源—网—荷—储’协调发展、集成互补的能源互联网。”此外还陆续出台了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》(发改能源[2016]392号)、《国家能源局关于组织实施“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目的通知》(国能科技[2016]200号)等鼓励能源互联网发展的重要政策性文件。能源互联网从集成逻辑上分为物理层、信息层和商业层三个层次(见图2)。

图2 能源互联网集成系统

(1)物理层——不同类型的能源互联互通,由源、网、荷、储几方面构成,主要体现的是能源流。

(2)信息层——能源生产、利用等各个环节的信息全面共享。在物理能源网基础上,部署智能终端与传感器、搭建通信网络、构建数据信息平台,实现整个信息物联网的监视与控制,主要体现的是信息流。

(3)商业层——提升市场效率、满足能源需求,创造新的经济价值。它具有服务和交易两方面的产业功能,从服务来说,包括系统调度管理、设备运营维护、需求侧响应、节能能效管理、碳资产管理等;从交易来说,包括电力交易、热力交易、碳交易、绿证交易等,商业层主要体现的是业务流和资金流。

可以预见,能源互联网将改变传统的以生产满足需求的能源供给模式,推动实现能源生产消费一体化。能源互联网通过提升市场效率、优化资源配置,有利于激励可再生能源规模化发展,提升能源开发利用效率,推动能源市场开放和产业升级,形成新的经济增长点,从而推动整个能源行业的可持续发展。

三、“互联网+”商业模式促进新业态诞生——以“互联网医院”为例

基于融合集成创新思维,将“互联网+医疗”的“+”两端充分融合,充分利用互联网技术优势和医院资源形成一种新型医院集成体——互联网医院(见图3)。互联网医院已成为一种新的服务形态,它解决了互联网企业无法提供医疗服务与医院缺少互联网技术应用能力的难题,拓展了医疗服务空间,提升了医疗服务水平,为医院系统、患者和政府监管带来了巨大的价值,实现了三方共赢。

图3 “互联网医院”的集成系统

我国政府十分重视互联网医疗的发展,2015年发布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中就对医疗健康领域提出了具体的发展目标和要求:推广在线医疗卫生新模式,促进智慧健康养老产业发展;而“十三五”规划明确将健康、医疗、互联网、信息化都作为重要任务;2016年中共中央、国务院又发布了《“健康中国2030”规划纲要》,首次将有关健康医疗产业的纲要提高至国家层级的战略。在政府政策支持、行业自主创新、市场需求强力推动下,我国的互联网医疗事业发展迅速,据《中国互联网医疗发展报告(2016)》资料显示,2016年我国互联网医疗用户达到1.52亿人,互联网医疗企业已渗透到健康保健、寻医诊疗、专科服务、医疗信息化、生物技术等十多个领域,截至2015年底已有1134家相关企业,而截至2016年11月全国“互联网医院”已有36家①。

从“互联网医院”的集成系统可以看出,系统由价值目标集成、服务功能集成、医疗资源集成三个模块组成,它们搭建了“互联网医院”的基本构架及关系机制:价值目标集成模块反映了“互联网医院”中各利益相关体的价值诉求,体现了“互联网医院”产生与发展的动力源泉,价值目标引导“互联网医院”服务功能构建;服务功能集成模块反映了“互联网医院”应具备的医疗服务功能;医疗资源集成模块反映了“互联网医院”的资源支持及其优化配置,优良的医疗资源是实现“互联网医院”服务功能的根本保障。

四、“互联网+”商业模式促进产业链协同合作——以“快餐外卖”产业为例

互联网时代,多层次、多元化、多样化、大众化的餐饮理念正悄悄成为社会餐饮业调整的主导。特别是随着移动互联网和智能设备普及、O2O概念逐渐深化,餐饮业以O2O为主导的商业模式创新依然成为一种基本态势。整个餐饮业正从传统的分散化经营模式向集成化模式发展,已逐渐形成了原料生产地(食材/生鲜)—生产者(饭店)—销售渠道(网络平台/外卖)—支付(现金/无现金)—配送(物流/冷链)的系统集成生态产业链。

“快餐外卖”产业简单地说就是“餐饮+互联网”,它是“互联网+”下的一个标准的产业升级与商业模式革命。通过“互联网+”商业模式创新,打通了整个相关产业链,使得原先小、散、乱、差的快餐业实现了网络化链接、一体化运营,为社会大众提供了一个更加方便、快捷、优质的餐饮服务系统。 据相关行业发展统计数据显示,2017年我国餐饮外卖市场规模突破2000亿元大关,全年在线餐饮外卖用户规模超3亿人[12]。

“快餐外卖”产业链基于相关产业上的厂商合作已经初步形成了网络订餐、半成品餐饮、餐饮企业、外卖配送、互动分享等领域的全产业链布局。全社会餐饮外卖服务业正在逐渐打造一个完整的“餐饮外卖产品生态圈”、服务生态圈乃至整个产业链协同合作的系统生态圈(见图4)。

图4 “互联网+”的快餐外卖集成产业链

五、“互联网+”商业模式促进资源优化配置——以“虚拟工厂”为例

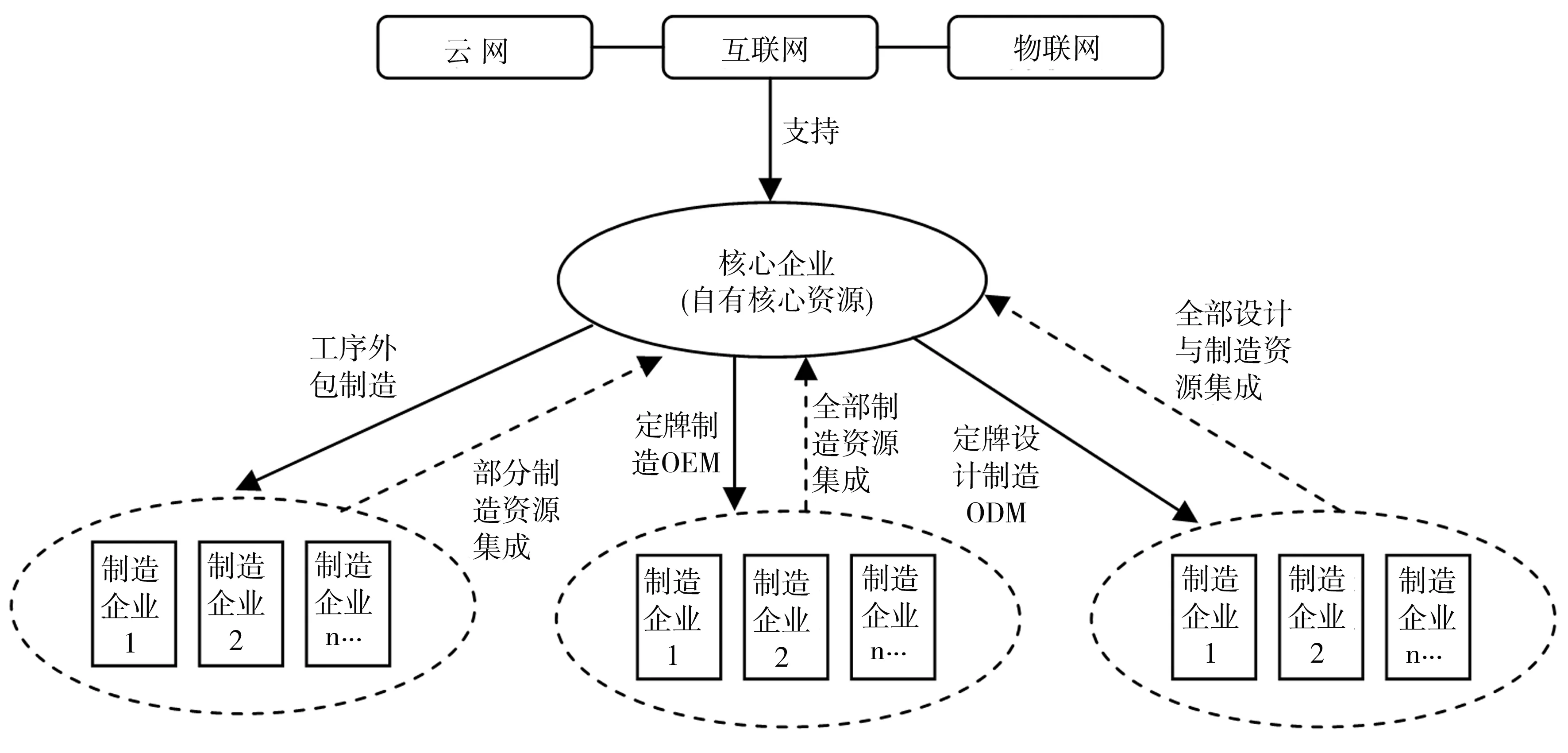

典型的“虚拟工厂”是指产品全部外包给其他生产厂家加工制造。企业应用虚拟工厂模式可以专注于做自己的核心业务,不仅能节约大量的生产性投资,而且可以充分发挥其他厂商在生产与商业上的特长和能力,还可以将其他供应商或伙伴集成起来形成战略联盟。因此,虚拟工厂不仅是一个企业资源的优化配置和利用,也是全社会甚至全球范围内的一个资源优化配置和利用。当然,虚拟工厂的最初出现并不是因为互联网的产生,著名的耐克公司就是将产品生产加工任务外包给许多发展中国家而获得较大竞争优势,被誉为全球虚拟工厂模式的先驱。随着互联网技术的快速发展,虚拟工厂模式日益成为许多企业创新发展的一种选择。如小米手机,可以说就是集合了虚拟工厂与互联网的双重优势而一举获得商业成功的,公司创建初期没有自己的生产工厂,有的只是产品的创意和基于互联网技术的商业模式创新而已。

通过建立虚拟工厂,可以把外部相关加工中心连接起来,实现资源共享、优势互补,提高制造企业的整体竞争力(见图5)。虚拟工厂模式的优势不仅仅是资源的优化配置和利用,它还有灵活性、敏捷性等巨大优势。在互联网技术广泛应用背景下,“虚拟工厂”正成为许多制造型企业“互联网+”商业模式创新中的一个有效手段。

图5 虚拟工厂的资源集成

六、“互联网+” 商业模式促进智能化制造——以“工业4.0”为例

互联网背景下产生的“工业4.0”变革了传统制造方式,重建了“互联网+工业”的行业规则。它是一种“自下而上”的生产模式创新,即通过“传统工业行业+互联网”的相互渗透与融合方式,驱动传统制造业企业借助互联网技术向智能化制造转化,实现传统工业的改造与升级换代。例如,以海尔为代表的传统制造企业,通过引入互联网技术陆续推出互联网工厂、无人工厂、交互式生产等模式,形成了基于标准化、模块化、自动化、数字化的海尔智能化生产模式,显著提高了其制造效率和水平。

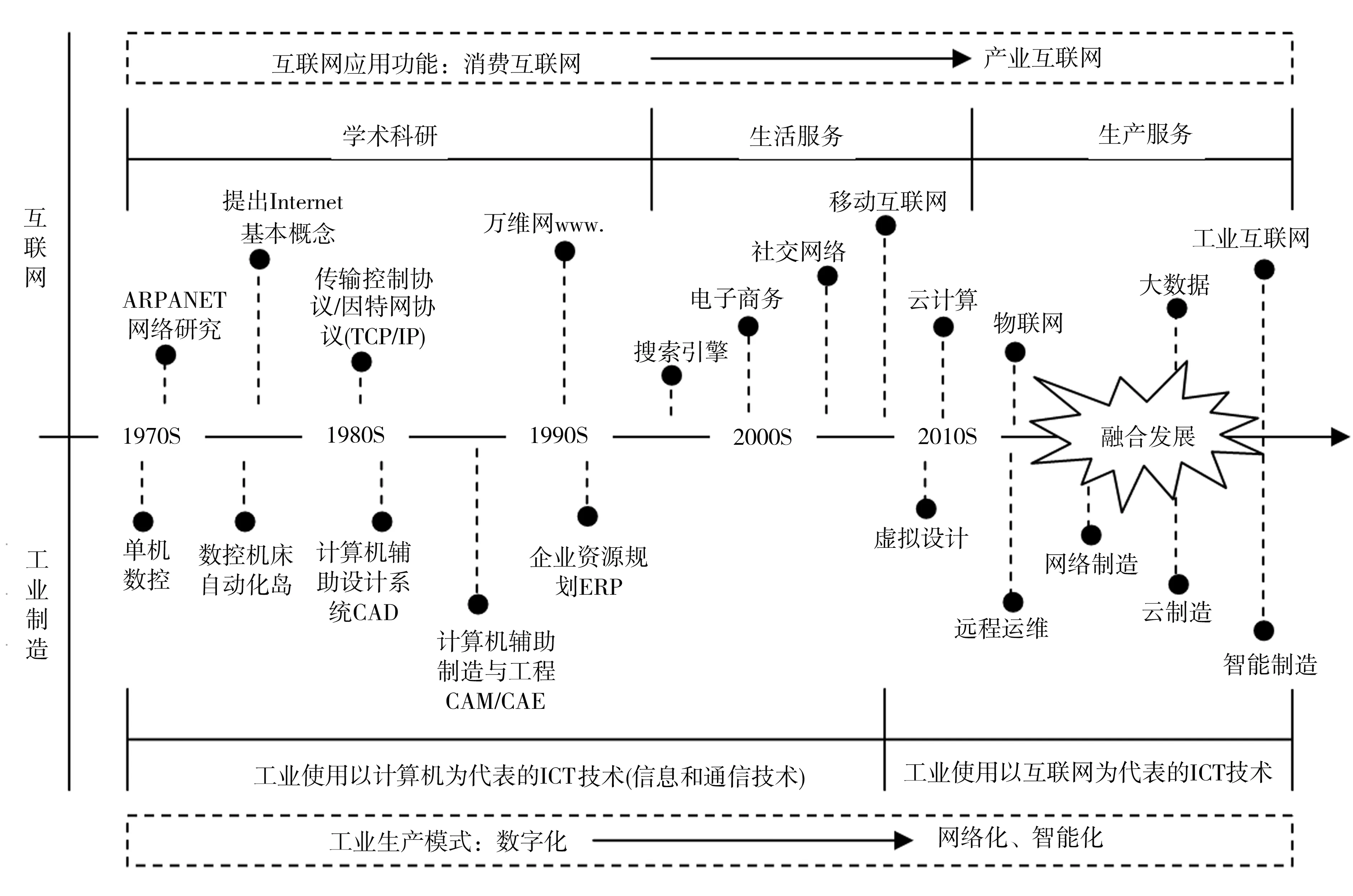

工业4.0概念源于2011年德国汉诺威工业博览会,它将工业发展分为蒸汽机时代、电力时代、自动化时代和工业智能化时代(即工业4.0)。工业4.0是指将实体物理世界和虚拟网络世界融合,构建起物质、信息、技术和人相互关联的物理系统与信息系统融合一体的智能化制造系统。对于工业4.0的内涵从不同的视角出发可以形成很多种理解,其中基于集成视角,通过描述互联网与工业制造各自发展与互相影响、融合的进程,我们可以对工业4.0的产生和构成系统形成一个比较清晰的逻辑认识(见图6)。

从宏观层面看,互联网经历了从因特网、万维网到新兴的社交网络、移动互联网、云计算、区块链和物联网的发展历程,工业制造则经历了由单机数控、计算机辅助系统(CAD)、ERP到虚拟设计、无人工厂等发展过程。2000年以后,互联网与工业制造逐渐走向融合,衍生出了工业互联网,工业制造逐渐走向数字化、网络化和智能化发展。从企业微观层面看,在互联网技术快速发展背景下,制造技术、信息化管理系统与互联网技术相结合推动了企业制造的数字化、网络化和智能化发展,智能工厂开始涌现、智慧工厂概念逐渐形成,这种将信息系统和生产系统高度融合的信息物理生产系统也就是大家所说的智能制造或工业4.0,工业4.0智能制造集成系统如图7所示。

对于工业4.0智能制造集成系统,我们至少可以从四个方面理解这一集成创新体系。(1)基于价值链的企业制造流程的智能化集成。即以价值链为导向,企业内部生产流程走向一体化、数字化、智能化管理。(2)基于互联网基础服务、物联网、工业互联网系统支持,与上游供应商合作伙伴(包括物流系统)实现纵向一体化的无缝对接。(3)基于互联网基础服务、物联网、工业互联网系统支持,与下游销售渠道(包括物流系统)实现纵向一体化的无缝对接。(4)全生命周期的产品集成管理。贯通内外网络化、信息化、智能化管理链接,实现从供应链、工程设计到产品生产和售后服务的生命周期系统管理,企业可以根据订单、能源、物流等条件的变化实时调整生产,生产变得越来越聪明、越来越智能化和高效率化。

图6 互联网与工业制造各自发展与融合进程[13]

图7 工业4.0智能制造集成系统

七、结语

“互联网+”就是将传统产业与互联网技术相融合,全面提升各行各业的产业效能。企业是社会经济活动的基本细胞,企业实施“互联网+”的基本方式就是应用“互联网+”商业模式进行产业升级改造。“互联网+”本质上体现的是一种集成创新,通过“互联网+”商业模式应用,可以基于互联网技术改造和提升企业的产业能力,优化企业的商业运营机制,增强企业的核心竞争力。

本文通过能源互联网、互联网医院、快餐外卖、虚拟工厂、工业4.0五个“互联网+”集成创新的新事物案例解析,归纳出了“互联网+”商业模式应用的五个基本功能:促进传统产业升级换代、促进新业态诞生、促进产业链协同合作、促进资源优化配置、促进智能化制造。实际上通过“互联网+”商业模式应用产生的功能还可能有很多方面,本文主要是基于集成创新视角所给出的一个初步总结,希望以后能在“互联网+”商业模式的内涵、机制、功能上有进一步的深化研究工作。

注释:

①参见搜狐网:首份中国互联网医院白皮书(2016)(http:∥www/sohu.com/a/119082744_139908)。