苏州地区古村落调查研究

2019-12-27沈戈鹰

摘要:介绍了村落的选址及空间结构布局原则,阐述了古村落的文化历史经济方面的价值,对古村落的现状问题进行了调查,指出了景观损坏和民俗技艺消失的问题,以期为古村落的保护发展提供参考。

关键词:太湖古村落;自然风貌;调查

中图分类号:TU986 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2019)17-0043-03

1 引言

古村落一般是指民国以前建村,保留了较大的历史沿革,即建筑环境、建筑风貌、村落选址未有大的变动,且具有独特民俗民风,虽经历久远年代,但至今还有人居住的村落[1]。苏州地区已列人中国传统村落名录的有:东山镇陆巷古村、三山岛、杨湾村、翁巷村,金庭镇明月湾、东村、衙角里村、东蔡村、植里村,吴中区香山街道舟山村,常熟古里镇李市村以及昆山千灯镇歇马桥村;其中,以东西山分布居多。除此之外,还有许多还未列入中国传统名录的古村,多数分布在吴中沿太湖地区。

2 古村落的选址及布局原则

2.1 古村落的自然风貌

古村落是中国数千年农耕文化的结晶,其在形成之初便凝结着祖先的智慧。在先址上生存环境、自然风貌是首先要考虑的,而后结合自身的价值观念并注重景观优美。风水学认为,好的环境即有好的气场,所以强调主山龙脉和形局完整,村落所靠之山应该脉络悠远,有起伏之态,可为一村生气的来源,山水环抱,乃上乘的藏风聚气之地[2]。其实究其内核,就是人与自然的和谐统一。苏州沿太湖地区,多有山丘,四季分明,温和湿润,土地肥沃,物产丰富,且临近太湖,水上交通便利,因此,苏州的古村落多数背靠山峰,面临太湖,沿太湖分布,呈山坞与湖湾组合的布局,符合古人风水学讲究,呈现出独特的湖岛风光以及耕读渔猎的风情。如第一批列人国家传统村落的金庭镇明月湾,就是山坞和湖湾的组合布局,依山傍水,风景秀丽,早在周朝时便有吴王携西施在明月湾赏月的记载,至南宋时,中原战乱,大批士族南迁,至太湖流域后,发现此地不仅气候宜人,风水绝佳,同时又有水泊阻隔,可免于战乱,遂而定居于此。而在西山另一端的植里古村,背靠貌虎顶山,南有夏径港,是典型背山面水的风水绝佳地。

2.2 古村落的空间结构

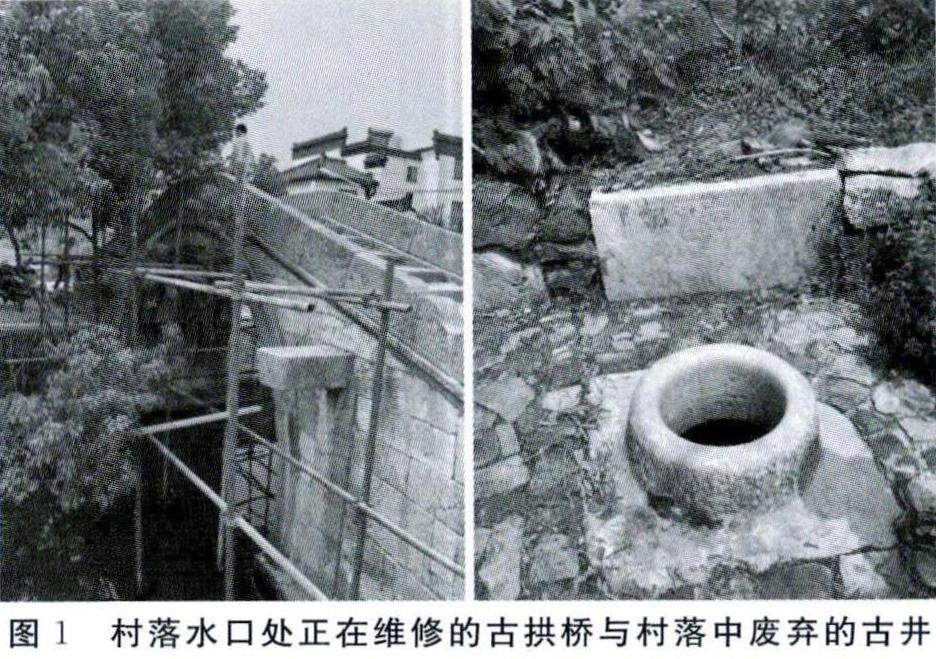

地址选定后,古村落先民在原有自然环境的基础上,结合族群的价值观念,为方便日复一日且不断发展的生产活动,逐步形成了具有自己特色的空间结构。这些独一无二的空间结构,既包括道路水流公共设施的格局、房屋建筑的序列以及农地的布局,同时也蕴含着传统的文化与地域文化。太湖流域水系发达,因而在苏州的古村落中,“水”是重要元素之一,也是影响村落格局的重要因素。在以舟船作为主要交通工具的太湖地区,离湖岸稍远的古村落多有河道通往太湖,如金庭堂里古村河道、角里的郑径河道;而离湖岸较近的则建立古码头,如明月湾古码头等。“君到姑蘇见,人家尽枕河”,苏州给人的印象就是“小桥流水人家”,江南古村也不例外。村落中多有古桥,用青条石架起,或为石板桥,或为石拱桥,为基本的道路交通设施,如金庭植里村口拱形古桥、明月湾明月桥、角里郑径桥等,因时代久远,多数有所损坏,在政府的组织下,这些小桥基本都经过维修,且可以正常使用(图1)。

在村口空间布局上,古村落的先辈们则从风水学出发,在村落水口处大多植以大树,以荫蔽子孙,现在在明月湾、植里等村落水口处还矗立着古樟树,这些大树虽历经风雨,但在村落百姓的保护下仍生机盎然,特别是明月湾古樟树历经磨难才得以保全至今,在村落里还流传着村民为保护古樟而团结对外的故事。古村中房屋建筑也基本依水而行,民居分布于河道与溪渠边,祠堂等公共设施则位于民居中间;村中小道则多以青石板铺就,使村中户户相连,现保存完好的有明月湾的石板路,其下设有排水沟,使村落免于洪涝灾害;东村石板路,政府出资保护,在原路旁修出一条砖铺路,也不失古朴之韵。这些古桥、古树、古道代表着苏州地区历史文化的特征。

苏州沿太湖地区古村落的选址及空间布局,注重儒家“天人合一”的思想,与周围自然环境融为一体,结合中国风水学理论,做人为修补改造,旨在护一族平安,荫子孙发达。

3 古村落的价值体系

3.1 文化与历史价值(建筑文化与艺术精神)

现今,我们习惯从传统的典籍里去寻找民族的文化与历史,却遗忘了书本信息即来源于现实,缺乏在实践中去获取这些信息与知识的能力,所谓“尽信书不如无书”,对于中华民族的传统文化,我们更需要“活证”,而古村落则是这种“活证”之一。苏州古村落中,最直观的活证莫过于粉墙黛瓦的民居建筑,而这些民居建筑中就包含了诸多建筑文化与艺术精神信息。如东西山的雕花楼中,含有大量的木雕、砖雕、石雕,数量之多、精美程度令人惊叹,其构造技艺精湛,反映出当时“香山帮”的扎实深厚的功底,而这些雕刻的内容以及建筑设计的精巧度,与其“不仅是匠人,更是读书人”的追求有很大关系。如今,在苏州吴中地区,还把负责建房的总负责人称为“把作”师傅,相当于现在的建筑总设计师,可见其影响久远。而在一些宗祠的石碑、门牌上,更能直观的了解到古村落族群的价值观念。如东山陆巷明善堂对联“积金积玉不如积书教子,宽天宽地不如宽厚待人”这种重文重礼的思想,“雨天读书,晴日耕作”的生活,体现了古村落中的教育、农耕文化。而现存至今的一些婚俗、抬阁、猛将会、碧螺春炒制技艺等则反映了古村落丰富的民俗文化。沿太湖地区优美的环境曾吸引无数名士游览,留下赞咏诗赋或墨宝,呈现了古村落的名人文化等等,总之,苏州的古村落有着深厚的文化底蕴,其所构成的村落文化毋庸置疑蕴藏着中华文化与历史的精华,我们要善于从这种活证中获取、提取信息,使其可升华为中华民族的珍贵遗产和文明的重要构成,来指引当今的社会信仰和道德信仰。

3.2 经济价值

古村落的经济价值,就目前的研究来说,主要还是集中于旅游开发所带来的经济效益。古村落旅游资源具有历史文化、艺术、教育、经济、旅游的多种社会功能,集建筑、雕塑、绘画、民俗文化于一体,是有着诸多价值属性的综合体,它属于一种复合型基本类型旅游资源,是我国旅游资源的重要组成部分[3]。诚然,随着社会和经济的发展,古村落作为农业社会特点的理想环境,正在丧失它们原有的功能,以旅游业作为古村落发展的战略产业,通过旅游开发使古村落得以保存并重获生机是可行之径。习总书记说,建设美丽乡村要“留得住青山绿水,记得住乡愁”。“乡愁”是每个中国人骨子中绵长的情思,古村落休闲旅游正可以解此愁丝。在发展古村落旅游时一定要充分准尊当地的传统文化,保护原有风貌,同时想出好的策略既能使古村落获得经济效益,又能保护古村落,使其焕发新的活力。如明月湾在原址外沿太湖边,由政府统一规划出一片农家乐,既能保护古村落不受旅游附带产业的污染与影响,又能解决游客的饮食居住问题,为古村落原住民带来经济效益,使其仍愿意留居于此。堂里古村则为保护原有街巷道路,在保护区外围新增停车场,以供游客停车之用。当然,旅游并非是古村落发展的唯一选择,在学者们的考量研究之下,在政府的支持和指导下,不久的将来,可能会有更有利于古村保护与发展的有效途径,从而使古村发挥更大的经济价值。

4 现状问题调查

4.1 历史景观损坏

4.1.1 古建筑破损严重

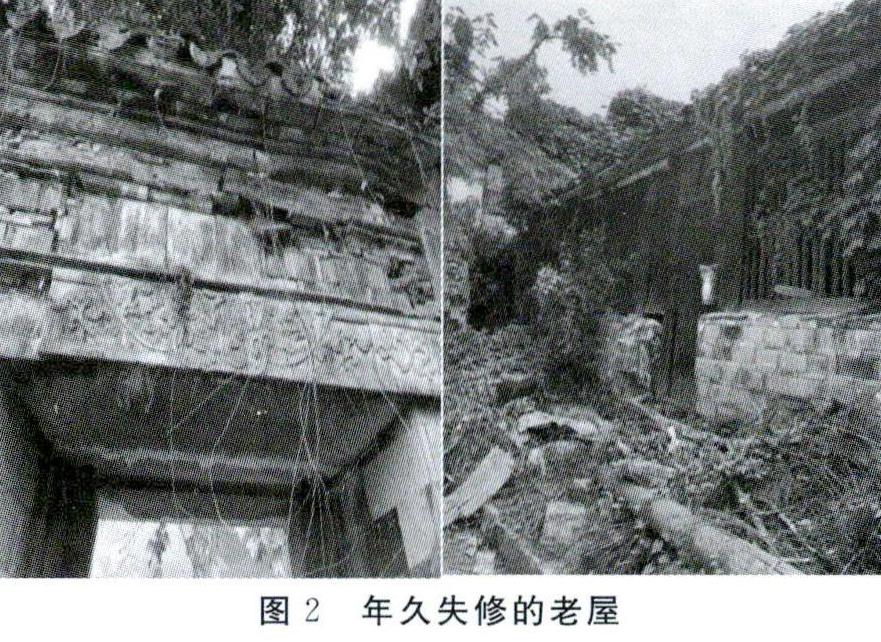

在内陆地区的古村中,“空巢化旧益严重,许多老建筑一直处于无人居住的状态,历经风吹雨打,年久失修,逐渐衰败、老化、坍塌。在苏州地区,虽然很多年轻人也进入城市工作,但由于乡村旅游业的发展、交通的发达以及房地产的刺激,很多年轻人倒愿意回乡修房,但由于老屋的产权、户口等一系列问题,很多人想修却无法取得合法资格;而另一些则是没有足够的经济能力来修缮老屋,而建造新屋的费用则相对会更少,同时由于老屋的生活功能已跟不上年轻人的要求,因此,古村落中很多的老屋处于坍塌和濒临坍台的状态。笔者在明月湾、角里、东村、堂里等古村落都看到了此类老屋,其现状还是令人担忧的(图2)。

4.1.2 公共设施的破坏

苏州古村中常见石料有金山石、青条石和武康石,用于巷道、台阶、石桥、井圈等等。随着经济的发展和城乡一体化的推进,原来的古石巷道、石桥、古井等公共没有受到重视,反而因为缺乏保护意识而遭到了损坏。在角里古村,笔者见到原先的郑泾桥,因七八十年带农用拖拉机的撞击,桥一侧的青石条已掉人河中,后经维修才不至于垮塌,现在政府为了保护这座古桥,在离桥百米的河面上另修一座桥,以供村民使用。在东西蔡古村、堂里古村以及角里古村,笔者还见到了受到破坏的青石巷道,可能因年久失修导致行走不便,用水泥混凝土浇筑了路面,使古朴的韵味不再存在(图3)。

4.2 人文民俗技艺的消失

现今古村受到外来文化与现代技术的冲击,使得许多传统的思想发生了转变,民风习俗、传统技艺逐渐消失,苏州地区的古村落也不例外,由于多数年轻人走出古村在城中安家,只有假期才会回村探望老人,对于原传统观念和信仰的记忆越来越薄弱,一些古村优美故事与美丽传说也被逐渐遗忘;至于古老的民俗,有的比较繁复,年轻人更是不懂,唯有请教年迈者才能进行,等来年再次举办时,又忘记程序。因而,现今的民俗已没有旧时的地道和隆重,形式程序简化,内涵空洞,许多珍贵的民俗活动正慢慢消失。对于传统技艺而言,由于手工成本较高且缺乏创新没有市场,很多技艺被现代化技術取代,面临后继无人的尴尬,随着老艺人的逝去,这些传统技艺也可能销声匿迹。

5 结语

在笔者对苏州地区古村落的走访中,充分感受到了其悠久的历史和深厚的昊文化底蕴,是物质文化遗产和非物质文化遗产的集合体,同时,由于各类因素的影响,古村落又面临着各类问题,如何解决这些繁杂的问题,来保住古村落、保护古村落,使其重获活力,散发其民族瑰宝的魅力,是值得深入研究的课题。

参考文献:

[1]吴晓庆,张京祥,罗震东.城市边缘区“非典型古村落”保护与复兴的困境及对策探讨——以南京市江宁区窦村古村为例[J].现代城市研究,2015(5):99~106.

[2]段奇志.村落民居的建筑风水研究[J].城市建设理论研究(电子版),2013(24).

[3]聂存虎.古村落保护的策略与行动研究——以山西下州村为例[D].北京:中央民族大学,2011.

[4]仇保兴.对历史文化名城名镇名村保护的思考[J].中国名城,2010(1).

[5]王昕.江苏近代建筑文化研究[D].南京:东南大学,2006.

[6]方明.历史文化村镇继承与发展指南[M].北京:中国社会出版社,2006.

[7]阮仪三.保护历史古城,就是保护民族文化[N].汉中日报,2010-11-12(3).

收稿日期:2019-09-12

基金项目:苏州市文化研究项目(编号:SZ20190201)

作者简介:沈戈鹰(1982-),女,硕士.图书馆员,研究方向为图书情报。