汉代两京地区兵器随葬制度初论*

2019-12-27郭妍利

郭妍利

(陕西师范大学历史文化学院)

在“事死如生”“厚葬明孝”观念的影响下,汉代墓葬普遍规模较大、随葬品丰富,自然成为研究汉代社会文化的重要切入点,引起较多的关注。但较之于其他遗存,学界对汉代墓葬中随葬兵器研究不够深入。汉代是中国古代兵器发展史上的一个转折时期[1],长安、洛阳两京地区[2]汉墓随葬的兵器种类多、数量大[3]、最为典型,对其进行研究具有重要的学术意义。本文试对两京地区随葬兵器进行初步分析。

一、等级化

两京地区汉代墓葬数量较多。仅长安城郊的西汉中小型墓葬近3000座,洛阳地区两汉墓葬约3440座[4];但发表资料者不足1/3,其中长安地区287座汉墓中发现兵器[5],洛阳地区343座墓出有兵器或兵器附件[6]。

汉承秦制,继续实行二十等爵制,又在此基础上另行诸侯王、列侯二等封爵制[7]。虽然考古发现与文献所载的汉二十等爵制并不完全对应,但仍可以看出高等级墓葬可对应之爵等为王、侯、卿,中等级墓葬为大夫,低等级墓葬为士、小吏,普通平民无爵。

汉代帝陵虽未发掘,但丛葬坑出土了不少兵器。如汉阳陵南区发掘的15个丛葬坑出土了大量的彩绘武士俑群、兵器和战具,兵种涉及步兵、车兵、骑兵,兵器有钺、戟、剑、刀、矛、铍、冲、弩机、镞、盾牌和兵器架,以铜弩机、铜镞和箭箙、铁戟为主[8]。杜陵发现铁剑5、铁矛6、铜弩机4、铜镞202、铜承弓器3、铜镦3[9]。洛阳地区偃师华润电厂03YHDM89为东汉晚期帝后一级墓葬[10],可惜被盗,兵器仅有铜弩机1件。

汉代列侯分为万户侯、千户侯和百户侯。西汉时期的列侯级别墓葬仅发现于长安地区。万户侯级别以张安世墓为例,该墓东西两侧丛葬坑发现了2000多件甲士俑、木质小型车马和各种金属兵器,其中近1000件彩绘甲士陶俑手持兵器,出土铁剑、戟、刀、矛、戈、弩机、镞和铜钺1000多件[11]。千户侯级别的墓葬以杨家湾四号汉墓为例,其11个陪葬坑中有骑兵俑坑6、步兵俑坑4、战车坑1个,出有骑兵俑583、步兵俑1965、盾牌模型410件[12],坑内出土鎏金铜镞、弩机[13]。新安机砖厂“利成”汉初墓属于列侯级别,发现24匹马组成的骑兵仪仗队,兵器有铁剑10、铁戟1、铁刀2、铜镞1件[14]。东汉时期的列侯墓少见于长安地区,洛阳地区的列侯墓亦被盗严重,对本文探讨价值不大。

其他高等级墓葬盗扰严重,仅枣园南岭汉墓M1保存完好,该墓属西汉早期,出土有铜剑1、铜弩机1、铜镦4、铜镞23、铁剑2、玉剑珌4件[15]。西汉晚期北郊百花村M6墓主或可高至列侯,但仅在南耳室发现铜弩机2件[16]。

中等级墓葬大多被盗。西汉早期墓西安龙首村91CTDXM2虽被盗扰过,但棺内有铁甲胄1副、铜镦2、铁铍1、铁柲1、玉珌1件[17]。西汉中期的西安东郊三店村汉墓,随葬铜矛1、铜弩机2、铜镦1、铁刀2、铁剑2、铁戟2件[18]。西汉晚期的洛阳金谷园车站M11随葬铜弩机5、铜镞5、铁剑9、铁刀4、铁镞9件[19],洛阳浅井头CM1231随葬铜弩机1、玉璏1、铁剑2、铁刀4件[20]。新莽前后的万达广场M16发现铜剑珌1、铁戟1,M23发现铁戟1、铜弩机1件[21]。东汉早期的西安财政管理干部培训中心M33发现有铜戟2、铜弩机4、铜镞4、铁矛4、铁铩6[22],洛阳北郊C1M689随葬铁剑2、铁刀2件[23]。东汉晚期洛阳南昌路92CM1151随葬铁矛1、剑2、刀3、戟1、斧钺2件、马镫1对[24]。

低等级墓葬数量较多。西汉早期的洛阳北邙IM45随葬铜镞5件[25]。西汉中期的洛阳火车站IM1779随葬铁剑2、刀2件[26],雅荷城市花园M108随葬错金银铜弩机1件[27]。西汉晚期的西北医疗设备厂汉墓出有铁剑1、铁刀1件[28],洛阳西郊M3039随葬铁戟1、刀1,洛阳西郊M3023出有铁剑1、铁镞1件、铁甲1领[29]。新莽前后的西安未央印象城M6随葬铜弩机2、铁剑2件[30],洛阳五女冢96HM267随葬铁剑1、刀1件[31]。东汉中期的洛阳西郊M7036随葬铁戟1、剑1件[32]。东汉晚期的洛阳涧西七里河M1随葬铁戟1、铁剑1、铁钩镶1、铅刀1件[33]。长安夏殿村M53为东汉末年到曹魏时期墓葬,随葬铜弩机3件[34]。

平民墓规模较小,少见兵器。随葬兵器最早见于西汉晚期,烧沟汉墓M94随葬铁矛1件[35],西安市电信局第二长途通信大楼M183随葬铁剑1、铜弩机1件[36]。新莽时期的陕西省交通学校M153、M179和咸阳渭城区民生工程汉墓M7,分别随葬铅弩机2、1、3件[37]。东汉早期的洛阳西郊M7006随葬铁镞1件[38],烧沟汉墓M104随葬铁剑1件[39]。东汉中期的涧西M48随葬铅弩机1件[40]、陕西省185煤基M2随葬铜刀1件[41]。东汉晚期的墓葬汉魏故城T7M3随葬铁刀1、铜弩机1,T2M2和T2M6均随葬铁刀1件[42]。

由以上可见,汉代随葬兵器的等级制度严格。皇帝和诸侯王以军阵随葬,步兵、骑兵和车兵配备相应的武器,从进攻性兵器钺、戟、剑、刀、矛、铍、冲、弩机、镞,到防护性兵器盾牌和甲胄一应俱全。《后汉书·礼仪志下》载大丧明器时云“干戈各一,笮一,甲一,胄一。”[43]史书记载尹赏任长安令时,对“鲜衣凶服被铠扞持刀兵者”进行了极为残酷的镇压[44]。新莽前后曾多次强调“禁民不得挟弩铠”[45]。王莽受汉安公的过程中,提及的兵器有“戎路乘马,彤弓矢,盧弓矢,左建朱钺,右建金戚,甲胄一具”[46]。据此可知,这个级别可以使用钺、弓矢、甲胄等。列侯墓葬在西汉初年到西汉早期随葬武士俑及相应的兵器,但规模、种类远远小于帝陵,如张安世墓虽使用了着衣式俑,但不见盾牌、兵器架和攻城器械冲;随着列侯势力的不断下降,其在随葬兵器上与两千石以上的高级官吏越来越趋同,新莽之后不再见武士俑,都是随葬刀、剑、戟、弩机、镞类,数量不等。中小型墓随葬兵器的现象并非十分流行,如《长安汉墓》公布的139座西汉和新莽时期中小型墓葬中,出土兵器者50座[47],占比36%;《西安东汉墓》公布的98座墓中,随葬兵器的墓葬39座[48],占比39.8%;《洛阳烧沟汉墓》225座,有兵器者36座[49],占比16%;《偃师华润电厂考古报告》77座东汉墓中,随葬兵器者17座[50],占比22.1%。中级以上的官吏墓葬随葬兵器一般为刀、剑、戟、矛、铩、弩机、镞类,数量少者数件、多者30余件。低级官吏或小地主墓随葬兵器刀、剑、戟、矛、钩镶、弩机、镞中的两三类,数量多为数件。平民墓随葬兵器者寥寥可数,一般为刀、剑、弩机中的一类1~2件。

汉代功勋卓著者随葬兵器的规格较同级略高。一些有赫赫战功的将领或勋贵大臣死后可以获得皇帝赐冢地、葬具及以军阵列队送葬的殊荣[51],如卫将军富平侯张安世,死后御赐茔地,御送“轻车介士”[52],随葬的俑为类似汉阳陵的着衣式。周勃或周亚夫为列侯名臣,生前掌管军队拥有军权,有盖世功勋,故可以随葬包括指挥俑、步兵俑、骑兵俑在内的军俑群或兵马俑群;但其兵俑为塑衣式,规格低于帝陵和张安世墓。而中级规模龙首村91CTDXM2规模虽然不大且被盗,但从残存的随葬品来看,有陶鼎5、盒3、壶6、钫1,以及铜器、铁器、玉器、银器、锡器、骨器、车马饰件,铁甲胄、铁铍、柲、镦以及剑鞘末饰玉珌等均为实用兵器;能随葬贴饰金银的铁铠甲,表明墓主人生前或在武官中身居高位,或曾立过显赫战功而得到此铠甲作为赏赐[53]。

二、明器化

明器,即鬼器,“送死之器”[54],“为明器者,知丧兴道矣,备物而不可用也。哀哉。”[55]“明死生之义,送以哀敬”[56]。汉墓典型的明器化就是大量的陶器模型和俑,在随葬兵器上亦可以看到尺寸小、装饰粗糙、无使用痕迹的铜铁兵器,或铅质、陶质兵器。

从下表来看,明器兵器的种类比较齐全,有刀、剑、矛、戟、弩机、镞、盾、甲,质地以铜、铁为主。以弩机为主,弩机在各个阶层的墓葬中都有出土,大多数属于明器,长度在6厘米以下,一般为4~5厘米;多为铜质,新莽时期开始出现铅质弩机并流行至东汉初年,如西安北郊郑王村M2、M6、M121[57],旭景明园M1[58],咸阳渭城区民生工程M7,陕西省交通学校M153和M179,洛阳涧西M48均使用了铅弩机;但铜弩机依然是最主要的弩机明器形式,一直沿用到东汉晚期。使用弩机随葬出现了一个自上而下的趋势,西汉初期仅在帝陵和或有军职的诸侯或列侯等高级墓葬中出现,西汉中期以后中小型墓葬开始盛行随葬弩机。

两京地区汉墓随葬的刀多为实用器,新莽时期的龚家湾M1[59]出土12把铜刀中有1把是明器,其余11件不清楚是否明器。明器化刀多见于东汉中晚期的中小型墓葬,如陕西省185煤基M2和M3随葬木柄铜刀[60],而十里铺M162的4件小刀带柄长16~2.2、宽1.3~0.7厘米,柄身是在大片的铜页上裁截下来的,刃部尚未修磨,柄与刀身结合处用小铜箍加木片制成[61]。洛阳涧西七里河东汉晚期墓葬M1出土了铅刀[62]。

铁剑除帝陵及杨家湾汉墓等陶俑身上携带的兵器、西安理工大学M1出土的6把铁剑为明器外,其余墓葬随葬的铁剑能辨别形制的大多为实用器[63]。新莽时期的西安净水厂M55出有铅剑1把[64]。

墓葬随葬戟的较少,帝陵丛葬坑中所出均为铁质明器;其他墓葬随葬明器戟的仅见于巩义康店叶岭砖厂M1[65]、春都花园IM2354[66]、华润电厂M50[67]、洛阳西郊M3039[68]、西安财政管理干部培训中心M33[69]。

明器矛只发现于西汉早期的帝陵丛葬坑和张安世墓,均为武士俑所佩。

表一 汉代两京地区随葬明器兵器统计表[70]

随葬明器镞的墓葬数量较少,除帝陵丛葬坑、张安世墓、杨家湾M4、利乡侯墓外,只发现于洛阳西郊M3242[71]。

陶盾只发现1件,出于东汉晚期肥致墓,宽7~8.6、高16.5厘米[72]。

受等级限制,皇帝、列侯等特权阶层与社会中下层在明器的种类和组合上各有侧重。

帝陵丛葬坑均发现了大量的铁质明兵器,为各种陶俑上携带的兵器,种类有刀、剑、弩机、镞、戟、盾牌、兵器架和冲,均为原大的1/3;但制作精致,就连陶甲也是片片相连。

列侯墓中张安世墓和杨家湾M4的兵器亦为甲士俑所佩,比例同帝陵所出,唯种类中少了盾牌、冲和兵器架,显然是下帝陵一、二级的。而利乡侯墓除了铁刀残断不明外,其余兵器均为明器。西汉中期以后,列侯墓明器化的兵器种类仅有剑、戟、弩机。其他高级官吏随葬的明器有剑、戟、弩机,如西汉晚期西安理工大学M1墓主身份相当于二千石以上官秩的列侯或郡太守,其所出的6把铁剑、2件铜弩机均为明器[73]。

中等级墓葬使用明器兵器主要见于西汉晚期和东汉早期,主要是戟和弩机,尺寸较小,但均前锋较尖锐、制作规整。

低等级墓葬从西汉中期开始使用明器,一直沿用到东汉晚期。器类有戟、剑、刀、镞,质地有铜、铅、木铜组合,器物制作粗糙。

普通平民墓用明器则始于新莽时期,一直到东汉晚期。以铅弩机为主,质地粗疏,有些甚至发掘时无法提取。

明器化兵器随葬的墓主人以高等级墓葬、低等级墓葬和平民为主。究其原因,帝陵和列侯明器兵器多为随葬俑所配备,为专门制作的明器;而高级官吏以下(包括帝陵的陪葬墓)的墓葬里既有专门制作的“明器”,也有实用的“役器”“用器”[74],这主要是与礼仪制度有关。低等级墓葬和平民使用明器化的兵器主要是财力所限,铅兵器、木柄铜刀都是节省铜铁之故。

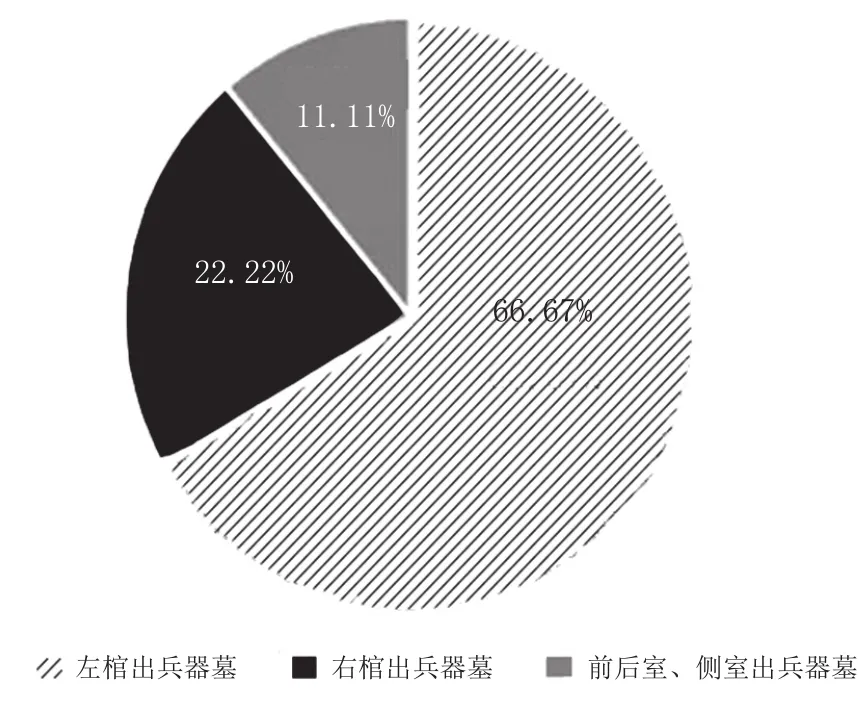

图一 汉代两京地区各等级随葬兵器合葬墓统计表

图二 汉代两京地区出土兵器合葬墓统计图

三、性别化

汉代两京地区合葬墓普遍,在西汉时期流行异穴合葬,至新莽时期异穴合葬与同穴合葬比例相当,东汉时期同穴合葬所占比例呈上升趋势,多人合葬出现于东汉早期[75]。

据发表的资料,同穴合葬且随葬兵器的墓葬共36座:有西安方新村2001M19、2000M1、2000M2[76],雅荷智能家园M9[77],雅荷城市花园M11、M94[78],西北医疗设备厂M107[79],电信局第二长途通信大楼M14、M28、M110、M197[80],西安北郊M2[81],佳馨花园M80[82],陕西省交通学校M179[83],西北有色金属研究院M29[84],金泘沱小学M3[85],旭景名园M1[86];洛阳金谷园HM1[87],金谷园IM337[88],烧沟M2、M632、M1029[89],老城西北郊M61[90],老城西北郊M81[91],西郊M 3247、M9002、M3119[92],高新区GM646[93],邮电局IM372[94],卜千秋墓[95],金谷园车站M 11,北郊C1M689[96],玄奘路C11M00048[97],瞿家屯C1M9816[98],李屯M1[99],孟津朱仓2013MZM1[100]。36座墓以中等级和低等级墓葬为主,始见于西汉中期,流行于西汉晚期,新莽时期不见,东汉早期以后较少(图一)。

二人同穴合葬者,一般规模相当,随葬品在耳室或侧室、甚至棺材周围都有,并行的两棺大小相近,均有随葬铜镜、铜钱、玉塞类,但兵器出于其中一棺而另一棺不见:36座墓中,其中左棺(以面向墓道为准)内出兵器的24座,右棺出兵器者8座,还有4座墓兵器出于前后室或侧室(图二),以左棺出兵器者为主。据研究,同穴合葬从西汉中期到东汉以男左女右居多[101]。而从已知性别的洛阳金谷园HM1、卜千秋墓等看,随葬兵器者为男性,不随葬兵器者为女性。由此可见,若同穴合葬为双棺者,棺内出有兵器的为男性。

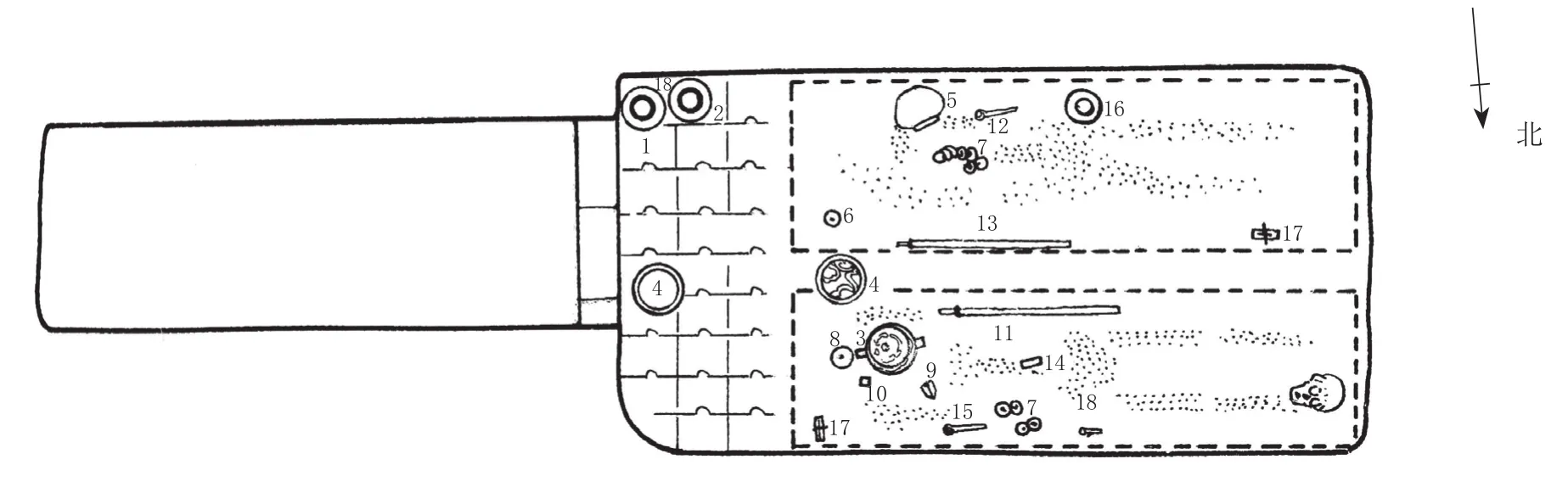

以此来检验其他合葬墓,方新村2001M19二棺为前后并列,前棺内有玉口琀、鼻塞和肛塞等,后棺随葬铜弩机5、铜刷1,当系墓主夫妇二人前后置棺所致。两京地区还发现几例同穴合葬者两棺皆有兵器随葬的现象:西安市电信局第二长途通信大楼M197,两个墓主棺内随葬品相当,二人头脚相对,与一般两棺墓主摆放同向相反(图三),说明二人为同性。洛阳金谷园IM337两具尸骨保存不好,两墓主均随葬铁剑、铜镜、铜钱等,整个墓葬的随葬陶器也为2套,说明墓主地位相当,但从随葬铁剑的摆放位置看,两个铁剑方向正好相反,或与电信局第二长途通信大楼M197情况相同,墓主均为男性。洛阳烧沟M1029和洛阳西郊M3247后室与侧室各葬1人,两墓主同墓异室,均随葬兵器,二人为父子或兄弟。

图三 西安市电信局第二长途通信大楼M197平面图

3人合葬墓中情况类似。洛阳烧沟M632葬3人,左侧墓主随葬有兵器,右侧2人仅有1面铜镜,该墓随葬陶器2套,三人可能为夫、妻、妾或子女。洛阳瞿家屯C1M9816葬3人,后室两棺不见兵器;侧室一棺随葬铁剑,该墓随葬陶器2套,可能也为夫、妻、妾或子女。洛阳西郊M9002葬3人,后室左侧墓主随葬有兵器,右侧墓主随葬铜镜;侧室墓主无随身器物,该墓随葬陶器1套,墓主同上。4人以上合葬以旭景名园M1最为典型,该墓后室和南侧室分别并埋两棺,每一组并列的棺中一个随葬兵器,一个不见兵器。

汉代墓葬尸骨多保存不好,若能利用随葬兵器的有无这种性别代码来判定墓主性别,其学术意义是不言而喻的。随葬兵器作为一种性别代码(gender code),是由社会规范和文化传统决定的。随葬兵器作为区分男女性别角色的做法或许由来已久,在晋侯墓地中晋侯墓葬多随葬兵器,夫人墓葬均不见于兵器,而曲村墓地中的中小贵族和平民的墓葬,墓主经鉴定为女性的也无随葬兵器的现象[102]。

由于汉代两京地区缺乏高级官吏以上墓的合葬情况,而从全国的情况来看:西汉时期,诸侯王墓多随葬兵器;王后墓内也随葬多种及多件兵器,但在陪葬内容及数量上低于诸侯王墓。女性墓主随葬兵器的现象,主要与其身份地位相关,是等级差别在丧葬礼仪和舆服制度上的体现[103]。而高等级以下的女性墓中不见兵器随葬,这与当时女性不参与军事活动有关:文献记载中东周时期已形成女性不参军的观念,“戎事不迩女器”[104]。汉代军旅更是排斥女子,李陵曾言“吾士气少衰而鼓不起者,何也?军中岂有女子乎?”[105]若此,汉墓以兵器作为性别指示适用于中小型墓葬中。

汉代奉行“丧葬之礼,缘生以事死,生时无,死亦不敢造”[106]的基本原则,“今厚资多藏,器用如生人”[107]。故随葬兵器的种类和多寡依据死者生前身份地位和经济实力而定,“自天子、公、侯、卿、大夫、士至于皂隶、抱关、击柝者,其爵禄、奉养、宫室、车服、棺椁、祭祀、死生之制各有差品,小不得僭大,贱不得逾贵”[108]。但在“厚葬重币者,则称以为孝,显名立于世,光荣着于俗”[109]的忠孝礼制丧葬观影响下,随葬兵器在满足基本丧葬礼仪的基础上力求丰厚,出现的明器现象(明器也可能受到汉初薄葬观念的影响[110])以体现兵器器用制度上的差异。两京地区汉代中小型墓葬中,兵器为男性代码的现象较为突出。至于汉代两京地区汉墓随葬兵器的时空差异、与其他地区随葬兵器的对比,以及随葬兵器出现的背景和动因,因篇幅所限将另外讨论。汉代随葬兵器等级化实现的物质基础是汉代炼钢技术的发达[111]和社会的稳定,也与当时兵种和对北方作战有关。作为两京地区的随葬兵器,其等级的分明和严格[112]无疑是其他地区效仿的对象,通过对其的不断强化和规范维护了当时的社会伦理纲常和政治秩序;作为丧葬活动的部分因素,随葬兵器被赋予了天道、人伦、身份地位等诸多含义,成为封建伦理政治的图解和符号。

[1]杨泓.古代兵器通论[M].北京:紫禁城出版社,2005:123.

[2]汉代两京地区主要指当时以两都城“长安”和“洛阳”为中心的京畿地区,并不局限于长安和洛阳,基本上是汉代的司隶校尉部所属京兆、扶风、冯翊、弘农、河内、河南、河东。本文仅取狭义的两京地区即京城所在。

[3]据统计,两京地区汉墓随葬的兵器种类较多,以刀、剑、弩机、镞为主,也有不少矛和戟,其中刀640、剑484、戟169、矛116、钺12、匕首13、铩10、鞭1、弩机297、镞3003、钩镶2、铠甲4、蒺藜7、戈把、棒形器2、铍1、冲1、盾417件,还有各种附件和承弓器、弹丸等。

[4]据肖健一的博士论文统计,长安城郊中小型西汉墓葬已有2458座,加上他没有统计的两处数百座和数十座墓,总数近3000座。a.肖健一.长安城郊中小型西汉墓葬研究[D].西北大学博士学位论文,2007:6-12.b.张鸿亮.洛阳地区汉晋墓研究[D].郑州大学博士学位论文,2017:18.

[5]2018年之前的统计数字来自:李姣姣.长安地区汉代随葬兵器研究[D].陕西师范大学硕士学位论文,2018:9-11.2018年之后的资料见:西安市文物保护考古研究院.西安北郊两座汉墓发掘简报[J].文博,2018(2):13-24.

[6]闫琪鹏.洛阳地区汉晋随葬兵器研究[D].陕西师范大学硕士学位论文,2019:175-198.

[7]司马迁.史记:汉兴以来诸侯王年表[M].北京:中华书局,1982:801.

[8]a.焦南峰.汉阳陵从葬坑初探[J].文物,2006(7):54.b.石宁,闫华军,张琳.汉阳陵南区丛葬坑出土武士俑和兵器浅议[J].咸阳师范学院学报,2014(5):16-21.

[9]中国社会科学院考古研究所.汉杜陵陵园遗址[M].北京:科学出版社,1993.

[10]洛阳地区偃师华润电厂03YHDM89由封土、墓道、前后甬道、前后室、二耳室组成,可惜被盗严重,残存物中有玉片18(1孔内尚存有金丝)、金片2(见洛阳市文物考古研究院.偃师华润电厂考古报告[M].郑州:中州古籍出版社,2012:77-78.)。东汉时期,玉衣的等级制度非常严格,《后汉书·礼仪志下》规定:皇帝死后“金缕玉柙如故事……诸侯王、列侯、始封贵人、公主薨,皆令赠印玺、玉柙银缕;大贵人、长公主铜缕。”(范晔.后汉书:礼仪志下[M].北京:中华书局,1965:3141,3152.)从该墓的位置、规格、时代和残存物来看,墓主身份或为帝、后一级。

[11]a.张仲立,丁岩,朱艳玲.凤栖原汉墓:西汉大将军的家族墓园[J].中国文化遗产,2011(6):82-91.b.咸阳市文物考古研究所.西汉帝陵钻探调查报告[M].北京:文物出版社,2010:100.

[12]a.陕西省文管会、博物馆,咸阳市博物馆杨家湾汉墓发掘小组.咸阳杨家湾汉墓发掘简报[J].文物,1977(10):10-16. b.刘晓东.咸阳杨家湾兵马俑及相关问题初探[J].文博,2009(2):25-29.

[13]同[12]b:12.

[14]郑洪春.陕西新安机砖厂汉初积炭墓发掘报告[J].考古与文物,1990(4):31-56.

[15]陕西省考古研究院.西安北郊枣园南岭西汉墓发掘简报[J].考古与文物,2017(6):17-33.

[16]西安市文物保护考古研究院.西安北郊百花村汉代石椁墓(M6)发掘简报[J].文博,2013(5):3-14.

[17]中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队.西安北郊龙首村西汉墓发掘简报[J].考古,2002(5):31-46.

[18]朱捷元,李域铮.西安东郊三店村西汉墓[J].考古与文物,1983(2):22-25.

[19]洛阳市文物工作队.洛阳金谷园车站11号汉墓发掘简报[J].文物,1983(4):15-28.

[20]洛阳市第二文物工作队. 洛阳浅井头西汉壁画墓发掘简报[J].文物,1993(5):1-16.

[21]西安市文物保护考古研究院. 西安北郊万达广场汉代砖椁墓发掘简报[J].考古与文物,2017(1):27-44.

[22]西安市文物保护考古所.西安财政干部培训中心汉、后赵墓发掘简报[J].文博,1997(6):3-39.

[23]洛阳市文物工作队.河南洛阳北郊东汉壁画墓[J].考古,1991(8):714-718.

[24]洛阳市第二文物工作队.洛阳市南昌路东汉墓发掘简报[J].中原文物,1995(4):17-27.

[25]洛阳市第二文物工作队.洛阳北邙45号空心砖汉墓[J].文物,1994(7):34-35.

[26]洛阳市第二文物工作队.洛阳火车站西汉墓(IM1779)发掘简报[J].文物,2004(9):48-55.

[27]西安市文物保护考古所,郑州大学考古专业.长安汉墓[M].西安:陕西人民出版社,2004:346-350.

[28]倪志俊.西北医疗设备厂汉墓清理简报[J].考古与文物,1992(5):21-24.

[29]中国科学院考古研究所洛阳发掘队.洛阳西郊汉墓发掘报告[J].考古学报,1963(2):表六.

[30]西安市文物保护考古研究院.西安未央印象城汉墓发掘简报[J].文博,2017(2):3-12.

[31]洛阳市第二文物工作队.洛阳五女冢267号新莽墓发掘简报[J].文物,1996(7):42-53.

[32]同[29].

[33]洛阳博物馆.洛阳涧西七里河东汉墓发掘简报[J].考古,1977(2):116-123.

[34]陕西省考古研究院. 西安市长安区夏殿村墓地M53发掘简报[J].四川文物,2012(5):17-25.

[35]中国科学院考古研究所.洛阳烧沟汉墓[M].北京:科学出版社,1959:表三、195.

[36]同[27]:634-636.

[37]a.同[27]:491-492,508-510.b.陕西省考古研究院.陕西咸阳渭城区民生工程汉墓发掘简报[J].考古与文物,2017(2):10-27.

[38]同[29].

[39]同[35]:表四二.

[40]河南省文化局文物工作队.一九五五年洛阳涧西区小型汉墓发掘报告[J].考古学报,1959(2):87,91。

[41]陕西省考古研究所配合基建考古队.陕西省185煤田地质队咸阳基地筹建处东汉墓发掘简报[J].考古与文物,1993(5).

[42]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队.洛阳汉魏故城北魏外廓城内丛葬墓发掘[J].考古,1992(1):22-31.

[43]范晔.后汉书:礼仪志下[M].北京:中华书局,1965:3146.

[44]班固.汉书:尹赏传[M].北京:中华书局,1962:3673.

[45]班固.汉书:王莽传[M].北京:中华书局,1962:4118.

[46]同[45]:4075.

[47]同[27]:附表三.

[48]西安市文物保护考古所.西安东汉墓[M].北京:文物出版社,2009:984-988.

[49]同[35]:240-242,表六七.

[50]洛阳市文物考古研究院.偃师华润电厂考古报告[M].郑州:中州古籍出版社,2012:93-112.

[51]黄展岳.秦汉陵寝[J].文物,1998(4):24.据研究,西汉一朝至少有霍去病、金日磾、霍光、张安世、孔光、王凤等六人享此殊荣。

[52]班固.汉书:张汤传附子张安世传[M].北京:中华书局,1962:2653.

[53]白荣金.西安北郊汉墓出土铁甲胃的复原[J].考古,1998(3):79-89.

[54]刘熙撰,毕沅疏证,王先谦补.释名[M].北京:中华书局,2008:298.

[55]孙希旦.礼记集解:檀弓下[M].北京:中华书局,1989:264.

[56]王先谦.荀子集解:礼论[M].北京:中华书局,2013:439.

[57]陕西省考古研究院.西安北郊郑王村西汉墓[M].西安:三秦出版社,2008:478,22-27,222-226.

[58]同[48]:341-353.

[59]孙徳润,贺雅宜.龚家湾一号墓葬清理简报[J].考古与文物,1987(1):1-9.

[60]同[41].

[61]雒忠如.西安十里铺东汉墓清理简报[J].考古通讯,1957(4):38-42。

[62]同[33].

[63]西安市文物保护考古所.西安理工大学西汉壁画墓发掘简报[J].文物,2006(5):10-14.

[64]陕西省考古研究所配合基建考古队.西安净水厂汉墓清理简报[J].考古与文物,1990(6):46-52.

[65]郑州市文物考古研究所,巩义市文物保护管理所.河南巩义市康店叶岭砖厂汉墓发掘简报[J].华夏考古,2005(3):20-36.

[66]洛阳市第二文物工作队.洛阳春都花园小区西汉墓(IM2354)发掘简报[J].文物,2006(11):32.

[67]同[50].

[68]同[29]:33-34.

[69]同[22]:21.

[70]因弩机大多为明器,且相当多资料发表语焉不详,故本表不做弩机的统计,仅对表中涉及的弩机标注。

[71]同[29]:28.M3242:31,长仅2厘米。

[72]河南省偃师县文物管理委员会.偃师县南蔡庄乡汉肥致墓发掘简报[J].文物,1992(9):38-40.

[73]同[63].

[74]吕友仁,李正辉注译.周礼:夏官司马[M].郑州:中州古籍出版社,2010:284.《周礼·夏官司马·司兵》云“陈明器,役器,甲胄干笮”,郑玄注“此皆师役之器”,贾公彦疏“按既夕礼,明器之用器有弓矢,役器之内甲胄干笮”。

[75]同[48]:1007.

[76]同[27]:212-217,177-179,185-186.

[77]同[48]:183-192.

[78]同[27]:243-245,337-340.

[79]同[27]:57-59.

[80]同[27]:563-569,592-596,603-608,640-643.

[81]西安市文物保护考古研究院. 西安北郊两座汉墓发掘简报[J].文博,2018(2):13-24.

[82]同[27]:675-680.

[83]同[27]:508-510.

[84]同[27]:227-229.

[85]西安市文物保护考古研究院.西安金泘沱小学汉、唐墓发掘简报[J].文博,2016(2):3-19.

[86]同[48]:341-350.

[87]洛阳市第二文物工作队.洛阳金谷园西汉墓发掘简报[J].中原文物,1987(3):27-30.

[88]洛阳市第二文物工作队.洛阳金谷园东汉墓(IM337)发掘简报[J].文物,1992(12):9-14.

[89]同[35]:10-12,31-33,59-63.

[90]河南省文化局文物工作队.洛阳西汉壁画墓发掘报告[J].考古学报,1964(2):107-124.

[91]贺官保.洛阳老城西北郊8 1号汉墓[J].考古,1966(8):403-406.

[92]同[29]:9,10,1-2.

[93]洛阳市第二文物工作队.洛阳高新技术开发区西汉墓(GM646)[J].文物,2005(9):36-45.

[94]洛阳市第二文物工作队.洛阳邮电局372号西汉墓[J].文物,1994(7).

[95]洛阳博物馆.洛阳西汉卜千秋壁画墓发掘简报[J].文物,1977(6):1-12.

[96]同[23].

[97]许灿灿.洛阳市玄奘路汉墓发掘简报[D].郑州大学专业硕士学位论文,2019:21-27.

[98]南京大学历史学院,信阳师范学院历史文化学院,洛阳市文物考古研究院.河南洛阳市瞿家屯汉墓C1M9816发掘简报[J].考古,2016(1):54-67.

[99]洛阳市文物工作队.洛阳李屯东汉元嘉二年墓发掘简报[J].考古与文物,1997(2).

[100]郑州大学历史学院,洛阳市文物考古研究院.洛阳孟津朱仓东汉墓发掘简报[J].文物,2015(4):28-38.

[101]同[4]:257.

[102]耿超.晋侯墓地的性别考察[J].中原文物,2014(3):40.

[103]谢绮.西汉诸侯王后墓出土兵器现象分析[C]//西部考古(第16辑):210-218.

[104]杨伯峻.春秋左传注:僖公二十二年[M].北京:中华书局,1990:399.

[105]班固.汉书:李广传附李陵传[M].北京:中华书局,1962:2453.

[106]商务印书馆.白虎通德论:崩薨(第10卷)[G].四部丛刊初编.上海:商务印书馆,民国八年至十八年影印本。

[107]桓宽.盐铁论校注:散不足[M].北京:中华书局,2015:392.

[108]班固.汉书:货殖列传[M].北京:中华书局,1962:3679.

[109]同[107]:393.

[110]汉文帝时倡导“治霸陵,皆瓦器,不得以金银铜锡为饰”,遗诏中有“无布车及兵器”。“至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业”。a.班固.汉书:文帝纪[M].北京:中华书局,1962:132.b.班固.汉书:景帝纪[M].北京:中华书局,1962:134.

[111]杜茀运,韩汝玢.汉长安城武库遗址出土部分铁器的鉴定[J].中国社会科学院考古研究所.汉长安城武库[M].北京:文物出版社,2005:132-133.长安武库遗址出土的大量铁兵器,据测定,除戟、铠甲是熟铁外,其余都是以不同含碳量的炒钢为原料做成的。

[112]班固.汉书:周勃附子周亚夫传[M].北京:中华书局,1962:2062.《汉书》记载:“亚夫子为父买工官尚方甲楯五百被可以葬者。取庸苦之,不予钱。庸知其盗卖县官器,怒而变上告子,事连污亚夫。书既闻,上下吏。吏簿责亚夫,亚夫不对。上骂之曰‘吾不用也。’召诣廷尉。廷尉责问曰‘君侯欲反何?’亚夫曰‘臣所买器,乃葬器也,何谓反乎’。吏曰‘君纵不欲反地上,即欲反地下耳’”。可见当时随葬器使用之严。