汉阳陵帝陵陵园第14号外藏坑动物遗存研究

2019-12-27焦南峰

刘 欢 焦南峰

(1.西北大学文化遗产学院;2.陕西省考古研究院)

汉代随葬动物遗存的现象普遍见于各阶层墓葬中。如四川成都凤凰山汉墓(一般贵族或平民墓)底室陶罐和藤笥中发现鸡、猪、狗、牛的骨骼[1]。山东济南洛庄汉墓(吕姓诸侯王墓)第3号、第4号外藏坑(食物储藏坑)出土猪、羊腿骨、鸡蛋、鱼骨等[2]。结合它们出土背景等信息,都反映了墓主生前的肉食种类。

目前已发现汉代帝后陵随葬的动物遗存均出自外藏坑,包括薄太后南陵[3]、窦皇后陵[4]、汉景帝阳陵[5]、汉武帝茂陵[6]、汉昭帝平陵[7]。其中阳陵第16号外藏坑动物遗存结合了外藏坑性质进行鉴定并发表相关研究报告,但除水生动物较为完整外,其余骨骼均破碎,无法判断埋葬位置等信息。帝后陵则因发掘区域与出土位置的局限等因素,未能进一步讨论随葬动物的种属、数量、摆放位置、年龄结构和性质等问题,阻碍了对汉代帝后陵埋葬制度的系统认识。因此,本文拟通过对汉景帝阳陵第14号外藏坑内动物鉴定研究,结合相关考古背景和文献资料,探讨阳陵随葬动物的特点、景帝生前肉食结构与来源等相关问题,为充分理解汉代帝王最高权力地位提供重要依据。

一、遗址介绍

阳陵是西汉第四位皇帝景帝刘启和王皇后“同茔异穴”合葬之陵园,位于咸阳塬东端。从1998年开始,陕西省考古研究院阳陵考古队对汉阳陵帝陵园进行了详细的钻探并发掘了帝陵封土东侧的11~21号(共11座)外藏坑,坑内出土大量着衣式陶俑、陶塑动物、木车马、陶器、铜器、铁器以及动物骨骼等遗物[8]。动物骨骼出自第13号(以下写为K13)、第14号(以下写为K14)、第16号(以下写为K16)。其中K13、K14为配合汉阳陵帝陵外藏坑保护展示厅的展示需要,采取了原址保护。K14盗洞和K16中的动物遗存已发表相关文章[9]。K14有两处木隔断,将其分隔成三段,西段放置木车马、着衣式陶俑、陶塑动物、陶器等,中段放置漆木器、陶器及少量的动物骨骼,东段放置大量的动物骨骼[10]。本文鉴定的动物骨骼为K14展示厅中段和东段所陈列部分。

二、遗存鉴定

我们对K14展厅现场鉴定所有动物的种属,确定骨骼部位(包括左右),统计数量,测量暴露出的头骨、牙齿、肢骨等部位[11],尽可能现场记录所有信息。再将鉴定的基础材料与考古现象结合,做进一步研究。动物骨骼鉴定参照相关书籍[12]以及中国社会科学院考古研究所动物标本室的标本;骨骼测量参考《考古遗址出土动物骨骼测量指南》[13]。

(一)种属鉴定

通过鉴定,汉阳陵K14展陈出土的动物种类有大型禽鸟、鸭科动物、雉科动物、鸡、兔、狗、猫、猪、梅花鹿、狍、黄牛、绵羊共12种,具体如下:

脊椎动物 Vertebrate

鸟纲 Avesves

雁形目 Anseriformes

鸭科 Anatidae

鸡形目 Galliformes

雉科 Phasiauidae

家鸡 Gallus gallus domesticus

哺乳纲 Mammalia

兔形目 Lagomorpha

兔科 Leporidae

兔 Lepus sp.

食肉目 Carnivora

犬科 Canidae

狗 Canis familiaris

猫科 Felidae

猫 Felis sp.

偶蹄目 Artiodactyla

猪科 Suidae

家猪 Sus scrofa domestica

鹿科 Cervidae

梅花鹿 Cervus nippon

狍 Capreolus pygargus

牛科 Bovidae

黄牛 Bos sp.

绵羊 Ovis sp.

(二)出土状况与分类简述

K14外藏坑有两处木隔断将其分隔成三段,分别为西段、中段和东段[14]。本次鉴定的动物遗存位于坑东段和中段东部。由于前期被盗以及再次发掘展陈等因素,部分骨骼散落于地表且个体归属不明,但由于原地保护展示,大部分动物的相对位置较为清楚。我们将数量不唯一的同一种属动物按从北向南、从东向西的顺序进行编号。较为完整的动物骨骼分布见(图一)[15]。

东段最东端为南北并列的两头黄牛骨骼。在牛①西部的土台A和西北部地面上有散乱的鸡、鸭科、兔、猪、狍、梅花鹿等动物骨骼。在牛②的西侧由东向西依次放置猪①、猪②、梅花鹿①、猪③、绵羊①、猪④、绵羊②,绵羊③。绵羊②西北有猪⑤。在绵羊②、绵羊③及猪⑤的北部有土台B,其上部西侧有狗②,其后侧下方有鸟类骨骼。土台B的东侧有狗①,其附近有散乱鸡、梅花鹿等动物骨骼。狗②北侧有猫①,其附近有散乱鸡的骨骼。在坑内木隔断的西侧(即K14中段东部)由东向西排列狍①、狍②、梅花鹿②、梅花鹿③。

以下对动物种属依据拉丁文排序先后进行描述:

鸟纲 Avesves

最小个体数1个。猪②北侧,有一具大型禽鸟的骨骼,脖颈处有一骨珠串饰。

大型禽鸟:头向与背向不明。左肱骨最大长165.05、左尺骨最大长161.29毫米。蓝田新街遗址中出土的一件雪雁右肱骨长150.4毫米[16],二者数据接近。但由于无法观察骨骼细部特征,不能鉴定其具体种属。从骨骼测量数据推测,该禽鸟体型接近雁属。而其脖颈处的骨珠串饰表明生前被装饰,很有可能人为豢养。

图一 K14(东段和中段东部)展陈主要动物分布图

鸭科 Anserinae

最小个体数2个。在土台A上面的东部有属于鸭科的右肱骨远端1,左肱骨1,左乌喙骨1;土台A上面的西部有左尺骨近端1。土台A西侧有左肱骨1;猪②北侧有右肱骨远端1。

根据骨骼散落的位置推测,原始位置可能位于土台A上。

雉科 Phasiauidae

最小个体数1个。因破损只能判断其为雉科的残骨:在土台A上面的东部有属于雉科的尺骨骨干1,右肱骨远端1。

根据骨骼散落的位置推测,原始位置可能位于土台A上。

家鸡 Gallus gallus domesticus

最小个体数3个。土台A上面的东部有跗跖骨1、左乌喙骨1,左股骨1;猪①西北,有跗跖骨1;狗①北部有左胫跗骨1,左股骨远端1、右肱骨1;猫下颌附近有右肱骨2。

根据骨骼散落的位置推测,原始位置可能位于土台A上以及猫骨附近。

兔 Lepus sp.

最小个体数1个。土台A上散落头骨1、左肩胛骨1、左肱骨近端1、左股骨远端骨干1、右股骨1、右胫骨近端1、右胫骨远端1、掌跖骨1、颈椎1、胸椎1、腰椎3;猪①西北可见右肱1;猪②背部北侧有左胫远端1。

根据各个散落的位置推测,原始位置可能位于土台A上。

狗 Canis familiaris

最小个体数2个。土台B的东侧的编号为狗①,位于土台B上部的西侧编号为狗②。

狗①:头向西,背向北。保存较为完整。头骨仅见右侧下颌和部分头骨碎片。其他骨骼可见肋骨、右肱骨、掌跖骨、左跟骨。

狗②:头向及背向不明。可见肱骨、肩胛骨、肋骨等。

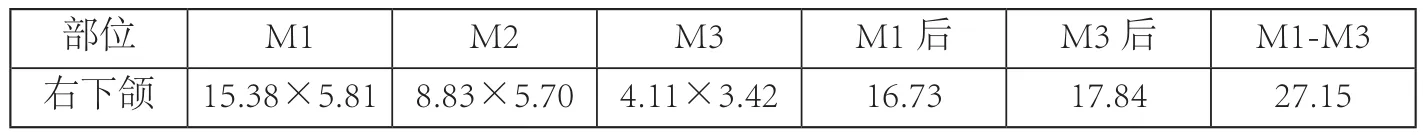

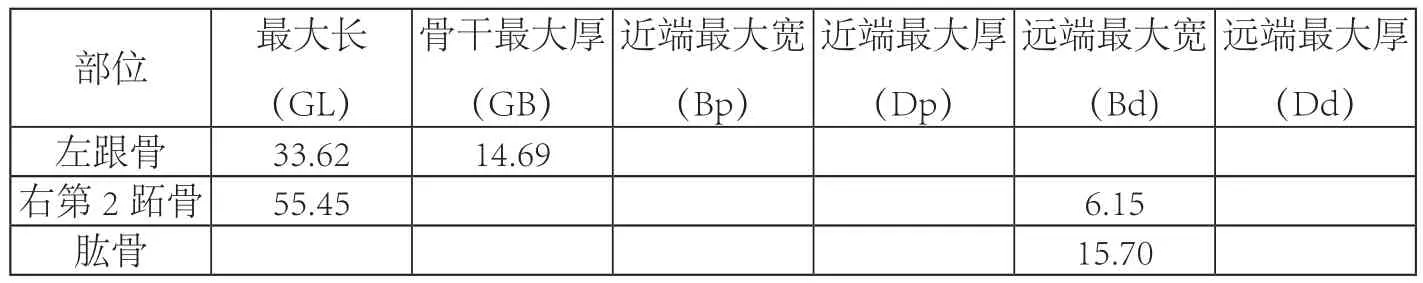

狗①测量数据见(表一、表二)。

表一 狗①右下颌测量数据(单位:毫米)

表二 狗①肢骨测量数据(单位:毫米)

猫 Felis sp.

最小个体数1个。位于犬②北侧。

猫:头向及背向不明。可见其左下颌,从下颌齿式为3·1·2·1和M1为双刃形分析,为猫科动物。从测量数据看:M1长8.33毫米,P3-M1:22.41毫米,P3前:10.75毫米,M1后:11.16毫米,根据下颌骨及牙齿尺寸大小,推测该个体为小型猫科动物。

社科院考古所科技考古中心动物考古实验室所藏一件现代家猫标本其下颌M1长6.50毫米,M1后侧下颌骨高9.00毫米。二者测量数据较为接近。在汉长安城西南角遗址[17]和北京大葆台汉墓[18]中出土有猫骨,研究者通过骨骼特征和出土位置判断是家猫。但由于K14中仅发现一件左下颌,无法进一步测量比对,仅能确认是小型猫科动物,但不排除是家猫的可能。

家猪 Sus scrofa domestica

最小个体数5个。自东向西出现的猪骨架分别编号猪①、猪②、猪③、猪④、猪⑤。在坑内其他方位也散落有猪的零碎骨骼,原始位置不明,但推测也属于这5个个体。

猪①:位于牛②西侧。头向西,背向北。可见下颌骨、肋骨、左肱骨、左桡骨、左尺骨等。

猪②:位于猪①西侧。头向与背向不明。头骨被扰乱无存,下颌保存,但风化。其肱骨、掌跖骨较为清楚。

猪③:位于梅花鹿①西侧。头向西,背向不明。被扰乱,可见头骨、肋骨等。

猪④:位于绵羊①西侧。头向西,背向北。骨骼较为清楚者有头骨、肩胛骨、肱骨等。后半身被扰乱,较为散乱。

猪⑤:位于绵羊②西北侧。头向西,背向不明。可见头骨、肩胛骨、上颌骨、左桡骨、左尺骨等。

梅花鹿 Cervus nippon

最小个体数3个。自东向西出现的梅花鹿骨架分别编号为梅花鹿①、梅花鹿②、梅花鹿③。坑内亦散落有梅花鹿的骨骼,原始位置不明,但推测属于这3个个体。

梅花鹿①:头向不明,背向北。骨骼散乱。骨骼较清楚者有上颌骨、胸椎、肋骨、第1节指/趾骨、第2节指/趾骨等。

梅花鹿②:头向不明,背向北。可见胸椎、肋骨、左右肩胛骨、左右肱骨、左桡骨、左右股骨、右胫骨、左右跟骨、左右距骨等。

梅花鹿③:头向与背向不明。骨骼散乱。可见胸椎、肋骨、右肩胛骨、右肱骨、左右桡骨、左右股骨、左胫骨及所有跗骨等。

狍子 Capreolus pygargus

最小个体数2个。木隔断西侧自东向西分别编号狍①、狍②。木隔断东西两侧散落有狍子骨骼,推测它们属于这2具个体。

狍①:头向与背向不明。保存仅左、右桡骨,右股骨。

狍②:头向与背向不明。可见右肩胛骨,左、右肱骨,左、右桡骨,左股骨等。

黄牛 Bos sp.

最小个体数2个。骨骼位于K14东段最东端,两牛南北并列相向排列,骨骼较为整齐,应为死后放置。由北向南,分别将这两头牛编号为牛①与牛②。

牛①:头向西,背向北。可见头骨、左右下颌骨、枢椎、左肩胛骨、左肱骨、左尺骨、左桡骨、左右掌骨、左右股骨、左胫骨、第1节指/趾骨、第2节指/趾骨、第3节指/趾骨等。在观察和测量中未发现牛①的左右盆骨和右侧胫骨。而在两牛之间有一盗洞(67号盗洞),其中清理出黄牛的相应骨骼碎块[19]。将缺失骨骼、盗洞内骨骼和盗洞位置结合分析,盗洞内牛骨是K14内原有牛①的骨骼。

牛②:头向西,背向南。可见头骨、左右下颌骨、寰椎、右肩胛骨、右肱骨、右桡骨、右掌骨、右盆骨、左右股骨、右胫骨、右跟骨、右距骨、第1节指/趾骨、第2节指/趾骨、第3节指/趾骨等。

黄牛测量数据见(表三~五)。

绵羊 Ovis sp.

最小个体数3个。有3具较为完整的骨骼,自东向西将它们分别编号为绵羊①、绵羊②、绵羊③。另外在其他地方有一些散落的绵羊零碎骨骼,原始位置不明,推测原属于这3个个体。

绵羊①:头向不明,背向北。可见左右肩胛骨、左右桡骨、肋骨、胫骨、脊椎等。

绵羊②:头向及背向不明。可见右腕骨、右掌骨、右跖骨等。

绵羊③:头向不明,背向北。可见左肩胛骨、右盆骨、左右股骨、右胫骨、右跖骨、右跗骨、肋骨等。

表三 黄牛颌骨测量数据(单位:毫米)

表四 黄牛肩胛骨测量数据(单位:毫米)

表五 黄牛肢骨测量数据(单位:毫米)

三、讨论

(一)K14埋藏动物数量、种类、年龄及摆放方式

1.动物数量与种类

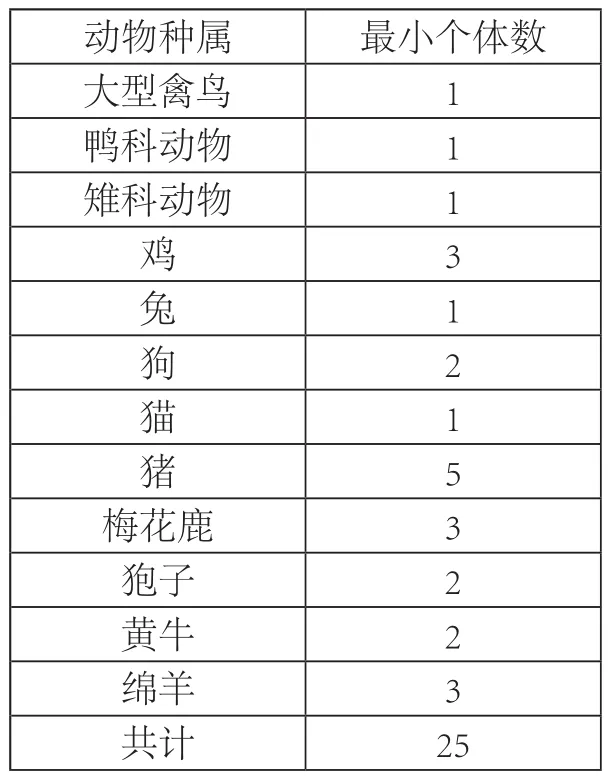

K14内动物骨骼保存较为完整,由东向西排列有序,未见挣扎迹象,应是被宰杀后放入坑内。现场鉴定中观察到小部分骨骼散落于地表,可能与前期被盗扰以及再次发掘展陈等因素有关。经鉴定,K14出土各类动物共计25个个体,包括大型禽鸟1、鸭科动物1、雉科动物1、家鸡3、兔1、狗2、猫1、猪5、梅花鹿3、狍2、黄牛2、绵羊3(表六)。

2.年龄

由于动物骨骼皆原址保护展陈,无法提取相应部位进行观察,多数动物的年龄无法判断,只有少数动物可根据暴露出的骨骼或牙齿判断年龄范围。具体包括:牛①、牛②皆大于4岁;猪①1岁2个月~1岁6个月,猪②1岁~2岁,猪④、猪⑤小于1岁;绵羊③小于2岁;狗①②皆大于1岁3个月(表七)。

3.摆放位置

从动物分布情况看,木隔断东侧摆放黄牛、猪、大型禽鸟、梅花鹿、绵羊、狗、猫、鸭科动物、雉科动物、鸡、兔,木隔断西侧摆放狍子、梅花鹿。隔断东侧主要是家养动物,而西侧全部是野生动物,似乎是当时人有意识地将家养动物与野生动物进行分隔。

从现场可观察到的动物头向与背向看,木隔断以东的牛①头向西,背向北,牛②头向西,背向南,两牛相向排列;猪①、猪④、狗②头向西,背向北;猪③、猪⑤头向西,背向不明;梅花鹿①、绵羊①、绵羊③头向不明,背向北;木隔断以西梅花鹿②、梅花鹿③头向不明,背向北。其他动物由于埋藏、盗扰等因素头向与背向不明。根据以上推测,坑内动物的头向可能皆为西向,朝向墓室;除最东端两牛相向摆放,牛②的背向南外,其他动物背向可能均朝北。

在现场鉴定测量时,我们发现土台A上除有鸭科动物、雉科动物、家鸡、兔的动物骨骼外,还残留有红色漆皮,结合简报中报道了坑内有漆盒放置动物[20],推测土台A可能原本放置盛有鸭科动物、雉科动物、家鸡、兔子的漆盒。

表六 K14埋藏动物最小个体数统计表

表七 K14部分动物年龄及判断标准

(二)K14埋藏动物的性质

首先,坑内随葬动物为家禽家畜与可食用的野生动物。种类包括大型禽鸟、鸭科动物、雉科动物 、家鸡、兔、狗、猫、猪、梅花鹿、狍、黄牛、绵羊。

其次,坑内部分动物的死亡年龄与肉食有关。在没有现代饲料催肥和自然的饲养技术下,通常多数上市的猪在1.5岁到2岁间产肉量是最高的[21],羊的产肉量在1.5-2.5岁时最高[22]。丛葬坑中的猪①、猪②、绵羊③的死亡年龄基本在此范围内,即处于肉量最高时被宰杀。猪④、猪⑤的死亡年龄更小,可能也与肉食有关。现代黄牛通常在1岁6个月左右被屠宰,古代饲养条件不如现代,宰杀年龄可能偏大[23]。外藏坑中黄牛年龄大于4岁,已远超屠宰年龄,随葬这一年龄段的黄牛可能有其他意义,需要更多考古资料进行研究。狗的最大肉量年龄目前尚不可知,外藏坑中狗大于1岁3个月,无法判断是否在处于最大肉量时被宰杀,但推测可能也与肉食有关。

再次,坑内动物都是当时人有意识地按一定规律进行摆放的。将家养动物与野生动物进行分隔;大多数大中型动物按头向西,背向北的姿势摆放;鸭科、雉科动物、家鸡、兔等较小的动物则放置于漆盒中。

而坑内还发现有“太官令印”的封泥[24]。《汉书》中记载“太官”为“少府”的属官[25]。《汉官旧仪·卷下》中有“太官,主膳羞也”[26]。《太平御览》载《六典》曰:“太官令,供膳食之事;丞为之贰”[27]。太官为少府的属官,是主管宫廷的膳羞的官员。封泥则是封缄之物,是签发者的凭信[28]。

结合K14随葬动物的种类、年龄、摆放位置以及出土的封泥,推测坑内随葬的动物很有可能象征着“太官”供给皇帝膳羞,都反映了汉景帝生前的肉食资源。

(三)汉阳陵帝陵外藏坑(K13、K14、K16)所见帝王的肉食结构

目前已发掘的帝陵封土东侧11-21号(共11座)外藏坑中,K13、K14、K16内均发现动物骨骼,且K13内出土大量动物陶塑与粮食遗存。结合K14出土“太官令印”封泥、K16出土“大官之印”的铜印,研究者认为这三个外藏坑都与“太官”有关[29]。

从各坑出土动物种类看[30],K14中的肉食种类以完整的黄牛、猪、绵羊、狗、猫、鸡等家禽家畜为主,兼有少量梅花鹿、狍子等野生动物。而K16中出土有骨骼破碎的兔、狐、狗、猫、豹、小鹿、麋鹿、绵羊等陆生动物以及较为完整的文蛤、珠带拟蟹守螺、短沟蜷、扁玉螺、白带笋螺、贾氏丽蚌等水生生物,还有青蛙这类两栖动物[31],种类以野生动物为主,兼有少量家养动物。

综合两坑已鉴定的动物种类,家养动物有黄牛、猪、绵羊、狗、鸡,共计5种,16个个体;野生动物包括大型禽鸟、梅花鹿、狍、狐、豹、小鹿、麋鹿、文蛤、珠带拟蟹守螺、短沟蜷、扁玉螺、白带笋螺、贾氏丽蚌、青蛙,共计14种,23个个体[32]。通过肉量统计[33](表八),黄牛、猪、绵羊、狗等家养动物,共计提供680kg肉量,约占总肉量的68%;梅花鹿、狍、麋鹿、小型鹿科、狐、豹等野生动物,共计提供319.5kg肉量,约占总肉量的32%。家养动物提供的肉量大于野生动物,可见肉食结构是以家养动物为主,野生动物为辅。

表八 K14、K16部分动物最小个体数与肉量

虽然K13内动物遗存研究尚未发表,无法进行肉量分析。但发掘简报提及该丛葬坑埋藏了各类陶塑动物,从中也可获取帝王的肉食种类的相关信息。这些陶塑动物种类有陶乳猪、陶猪、陶绵羊、陶山羊、陶狗等。共计发现陶乳猪54、陶猪455,陶绵羊156、陶山羊235、陶狗458件。除陶狗外,其他动物塑出公母及幼年的造型[34]。这些数量庞大、制作精美的陶塑家养动物,与K14、K16中埋藏的家养动物种类大体相同,反映出帝王膳食中主要的肉食种类包含猪、羊、狗等家养动物。

值得注意的有两点:其一,我们发现K14一坑内共出完整的黄牛、绵羊、猪、狗、鸡,涵盖了“六畜”中除马以外的五种。而在其他坑中出土了木质马车与陶骑俑[35],这很有可能与马匹主要用于役使有关。由于K13内动物遗存并未研究,不排除马作为肉食种类的可能。虽然暂时没有发现随葬马匹的直接证据,但通过目前已发现的家畜和相关陶塑,似乎也反映出“六畜兴旺”的寓意。“六畜兴旺”这一现象目前仅见于阳陵外藏坑,而其他帝后陵外藏坑很有可能也有体现,但由于众多帝后陵外藏坑未进行系统发掘或已发掘动物外藏坑属性不同等因素,目前还没有更多的证据进行研究。

其二,K13内发现400余件陶狗,且K14、K16内均发现有狗骨(其中K14内有2具完整的狗骨架,K16内有3件狗的左下颌骨及1件狗犬齿的齿根部分)。而文献中有帝王乃至整个阶层食犬的记载,如:《礼记·月令》载有“孟秋之月……天子……食麻与犬……”[36];《史记·樊郦滕灌列传》记载樊哙以屠狗为事,唐人张守节正义“时人食狗,亦与羊豕同,故哙专屠以卖之。”[37]《盐铁论·散不足》中记载西汉中期市场有出售切薄的熟狗肉[38]。枚乘《七发》中有将煮熟牛腹部的肉用笋和香蒲拌和,再用狗肉熬的汤进行调和,最后铺上石耳菜的烹调做法[39]。结合考古发现与文献资料,可以看出狗作为肉食资源在帝王饮食中占有一定的比重,其烹调方法也多种多样。

结合K14与K16展陈和出土的动物遗存以及K13内出土的陶塑动物,反映出供给皇帝的肉食种类十分丰富,其肉食结构不但包含黄牛、猪、羊、狗、鸡等常见的家禽家畜,还存在很多野生动物,如梅花鹿、狍、豹、狐、鱼鳖、贝、螺等。从家养动物与野生动物所占肉量比例以及数量众多的家养动物陶塑来看,家畜家禽占皇帝肉食的主要部分,野生动物则占次要部分。

(四)汉阳陵帝陵外藏坑内动物的来源

目前已鉴定K14与K16中的动物遗存,包括黄牛、猪、绵羊、狗、鸡等家禽家畜,还包括梅花鹿、狍、豹、狐、鱼鳖、贝、螺、青蛙等野生动物。其中,家禽家畜和内陆常见的野生动物生前很有可能都豢养于汉长安城周边诸苑之中。《汉书·张释之冯唐列传》载有汉文帝至上林苑虎圈并询问书册上登记的各种禽兽的情况[40]。《史记·平淮书》有汉武帝请卜式为他在上林苑内放羊的记载[41]。《汉旧仪·卷下》中记载“上林苑中,天子遇秋冬射猎,取禽兽无数实其中”;“上林苑中,广长三百里,置令丞左右尉、百五十亭苑。苑中养百兽。禽鹿尝祭祠祀,宾客用鹿千枚,麕兔无数。佽飞具缯缴以射凫雁,应给祭祀置酒,每射收得万头以上,给太官”;“上林苑中昆明池、镐池、牟首诸池, 取鱼鳖, 给祠祀。用鱼鳖千枚以上,余给太官”[42]。这些文献记载可以看出西汉时期宫廷在上林苑、昆明池饲养了各种动物。除了用这些专门饲养的动物祭祀外,多余的会交予太官供宫廷膳食。

除了家禽家畜和内陆可见的野生动物,还有如文蛤、珠带拟蟹守螺、扁玉螺、白带笋螺等海产品,它们产自沿海地区,可能是被进贡或贸易而来。而这些海产品在运输时如不进行保鲜就会腐烂发臭,无法供皇帝食用,故在长距离运输中如何保持新鲜也是值得思考的问题。

综上所述,K14、K16中埋藏的动物遗存,大多数是内陆的飞禽走兽,可能来源于上林苑。而内陆无法饲养的动物,如文蛤等海产品,可能由沿海地区进贡或贸易而来。

(五)汉阳陵帝陵外藏坑埋藏动物的特殊性与阶层差异

首先,汉阳陵帝陵外藏坑内埋葬动物种属与其他目前已发现的帝后陵外藏坑不完全相同。如薄太后南陵外藏坑出土有犀牛、大熊猫等珍奇走兽[43];霸陵窦皇后的外藏坑出土有鹤、马、猪、狗及大量种别不明的动物[44];平陵外藏坑有完整骆驼、驴等动物[45]。可以看到不同帝后陵外藏坑埋藏的家养动物种类有重合,其他野生动物并不完全相同,且数量不完全清楚。造成这一不同现象的原因是多方面的,如帝后的饮食习惯和制度、具体年代的不同、发掘面积、未进行动物考古学研究、外藏坑性质不明等。而目前除汉阳陵帝陵K13、K14、K16可确定与“太官”有关,其他已发掘帝后陵埋藏动物的外藏坑性质并不明确,无法使得它们进行有效比较。因此,在发掘研究中对外藏坑的性质和动物遗存的出土背景判断显得尤为重要。

其次,汉阳陵帝陵外藏坑内埋藏动物数量或种类明显大于目前已发掘西汉早期王侯墓外藏坑。如山东洛庄汉墓是西汉早期吕姓诸侯王墓,其第3号、第4号外藏坑为食物储藏坑,出土猪、羊腿骨、鸡蛋、鱼骨及陶禽俑等[46]。湖南长沙望城坡渔阳汉墓是文景时期长沙王王后墓,其三号外藏坑埋葬陶塑动物,南藏室出土牛骨及其他动物骨骼[47]。而阳陵K14、K16内不但有黄牛、猪、绵羊、狗、鸡等家禽家畜,还包括豹、麋鹿等山珍以及文蛤等内陆无法直接捕捞的海产品。二者的不同充分显示了不同等级的差异性。在交通不便且经济仍较为凋敝的汉初,不受地理环境的影响随葬各种类型的动物,是帝王最高权力和地位的体现。

总体来说,汉阳陵帝陵外藏坑随葬动物,不同于其他已发现帝后陵的动物外藏坑,它们都有明确的性质,象征着“太官”供给帝王的肉食。相较于同时期王侯墓,充分显示出阶层差异。这些动物不但反映了汉景帝生前的肉食资源与结构,还体现出帝王特有的权力与地位。

四、结语

通过对汉阳陵帝陵陵园K14动物骨骼的鉴定和分析,我们能够确认动物的种类、数量、年龄、摆放位置等信息,结合相关考古发现,推测外藏坑内动物的性质、来源等问题,并探讨这些动物所反映的景帝生前的肉食结构以及其特殊性与差异性。而对阳陵K14、K16外藏坑动物的分析,并不足以复原整个西汉帝后陵随葬动物的特征,需更多材料的积累。在研究时对外藏坑埋藏动物的属性加以区分再讨论,不仅可以了解汉代帝后陵随葬动物的特点、帝后生前饮食习惯与制度、不同时代帝后陵相同属性动物外藏坑的变化等问题,也会对汉代帝王权力有更深刻的理解与认识。

致谢:本文的骨骼鉴定与内容修改得到中国社会科学院考古研究所袁靖研究员、李志鹏研究员、西北大学文化遗产学院王建新教授、李悦老师的大力帮助,在此表示衷心感谢。

[1]徐鹏章.成都凤凰山西汉木槨墓[J].考古,1991(5).

[2]济南市考古研究所,等.山东章丘市洛庄汉墓陪葬坑的清理[J].考古,2004(8).

[3]王学理.汉南陵丛葬坑的初步清理—兼论大熊猫头骨及犀牛骨骼出土的有关问题[J].文物,1981(11).

[4]王学理,吴镇烽.西安任家坡汉陵丛葬坑的发掘[J].考古,1976(2).

[5]胡松梅,杨武站.汉阳陵帝陵陵园外藏坑出土的动物骨骼及其意义[J].考古与文物,2010(5).

[6]冽玮.汉武帝茂陵发掘80具马骨演绎丝路传奇(图).中国新闻网(http://www.chinanews.com/cul/2011/02-21/2858234.shtml).

[7]汉平陵考古队.巨型动物陪葬少年天子[J].文物天地,2002(1).

[8]陕西省考古研究院.汉阳陵帝陵东侧11-21号外藏坑发掘简报[J].考古与文物,2008(3).

[9]同[5].

[10]同[8].

[11]由于配合汉阳陵帝陵外藏坑保护展示厅的展示需要,K14中的动物骨骼采取了原址保护,故大部分骨骼无法测量。

[12]a.Alan Cohen & Dale Serjeantson.Amanual for the identification of birdbones from aechaeological sites[M].Archetype Publications Ltd, London.1996.b.西蒙·赫森著,侯彦峰,马萧林译.哺乳动物骨骼和牙齿——鉴定方法指南[M].北京:科学出版社.2013.

[13]安哥拉·冯登德里施著,马萧林,侯彦峰译.考古遗址出土动物骨骼测量指南[M].北京:科学出版社.2007.

[14]同[8].

[15]图一中标注牛即为黄牛,梅花即为梅花鹿,羊即为绵羊。

[16]张玉光,等.陕西省蓝田新街遗址全新世鸟类分类学记述[J].地质论评,2013.

[17]胡松楠,刘振东,张建锋.西安汉长安城城墙西南角遗址出土动物骨骼鉴定报告[J].文博,2006(5).

[18]王子今.北京大葆台汉墓出土猫骨及相关问题[J].考古,2010(2).

[19]同[5].

[20]同[8].

[21]李志鹏.殷墟孝民屯遗址出土家猪的死亡年龄与相关问题研究[J].江汉考古,2011(4).

[22]李志鹏.晚商都城羊的消费利用与供应——殷墟出土羊骨的动物考古学研究[J].考古,2011(7).

[23]吕鹏.考古遗址出土家养黄牛遗骸的判断标准[C]//文物研究,北京:科学出版社,2010.

[24]同[8].

[25]班固.汉书[M].北京:中华书局,2008.

[26]卫宏.汉旧仪[M].北京:商务印书馆,1939.

[27]李昉,等.太平御览[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[28]马永赢.“太官之印”与西汉的太官[J].考古与文物,2006(5).

[29]焦南峰,马永赢.汉阳陵帝陵DK11-21号外藏坑性质推定[C]//汉长安城考古与汉文化.北京:科学出版社,2008.

[30]K13中动物骨骼尚未发表相关研究.

[31]同[5].

[32]雉科、鸭科、猫、兔由于无法明确野生或家养,不进行划分.

[33]鸡、贝类、螺类、青蛙由于体型小且数量少,提供的肉量可忽略不计.

[34]同[8].

[35]同[8].

[36]杨天宇.礼记译注[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[37]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1987.

[38]桓宽.盐铁论[M].北京:中华书局,2015.

[39]严可均校注.全上古三代秦汉三国六朝文[M].北京:中华书局,1965.

[40]班固.汉书[M].北京:中华书局,1983.

[41]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1987.

[42]卫宏.汉旧仪[M].北京:商务印书馆,1939.

[43]王学理.汉南陵丛葬坑的初步清理—兼论大熊猫头骨及犀牛骨骼出土的有关问题[J].文物,1981(11).

[44]同[4].

[45]同[7].

[46]同[2].

[47]长沙市文物考古研究所,长沙简牍博物馆.湖南长沙望城坡西汉渔阳墓发掘简报[J].文物,2010(4).