名为“歌舞剧”:香港华语音乐剧的早期发展

2019-12-27胡珺

■胡珺

一

本文关注香港戏剧人/团体制作、公开售票并演出的华语音乐剧的早期作品。其中“华语”的所指较为明确,即华人群体使用的各地方言、各时代语汇,在香港音乐剧的具体实践中,以粤语及普通话最为常见。对于中国观众,“音乐剧”(musical)是一种舶来品。它的早期雏形诞生于19 世纪末,于1910 年代结束前已有了代表作;1940 年代是好莱坞歌舞片的黄金时代。1980 年代后,《猫》《歌剧魅影》《悲惨世界》《西贡小姐》等传世名作陆续诞生,使得当代观众对“音乐剧”的期待从此包括了浪漫的歌剧风格与音乐结构、壮观的舞台景观、严肃而重大的题材、高科技的特技效果。作为特定的戏剧样式,音乐剧在20 世纪实现了全球影响,香港音乐剧的出现是这种影响的结果之一。

学习一种舶来的艺术形式,其过程很少是突变。在香港原创音乐剧的旗帜被竖立起来之前,有许多相关因素的艺术形式早已被香港观众所熟知。

1920 年代末,世界电影渐次进入有声片时代,载歌载舞的歌舞片受到青睐。岭南市场上,新兴的有声电影一面与粤剧演出竞争观众,一面主动吸收其艺术特色,开始拍摄与粤剧、粤曲艺术相关的专门类型片,即“歌唱片”,这可以说是粤剧与电影互相利用的结果。

受到内地戏曲电影的影响,1950 年代末起,香港邵氏兄弟电影公司等开始制作“黄梅调电影”,持续风靡港台和东南亚华人社会十数年之久。其故事多来自传统戏曲或文学作品,兼有通俗性与传奇性。但它并未使用戏曲演员的表演程式、方言念白与唱腔,而是将人物动作、台词日常化,保留戏曲音乐的旋律主干,采用西化的、本时代流行的乐器配置、抒情曲样式予以重写,使其音乐兼有民族性与流行性。

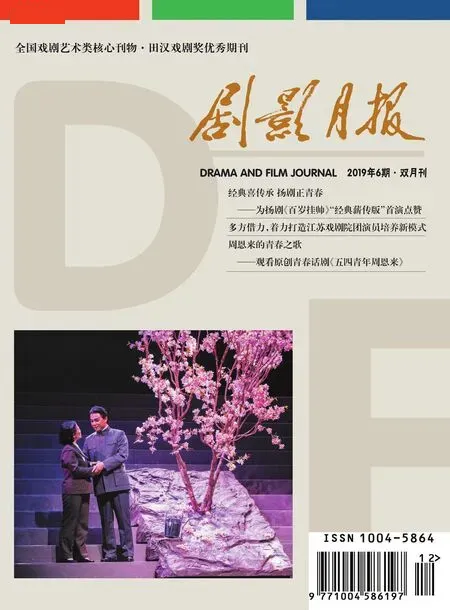

粤剧戏班“仙凤鸣”是1950年代极受香港观众欢迎的“班霸”,曾于1961 年推出署名为集体创作的粤剧《白蛇新传》。该剧总长五小时,有意识引入非戏曲因素,是一次主动的粤剧实验。其“剧务委员会”中有多位跨界艺术家,电影导演秦剑、李铁参与剧本创作,音乐家朱毅刚创作新曲,于粦“在传统粤剧的架构上,灌入西洋音乐的意念”于旋律、合唱中;舞蹈家吴世勋“为动作场面的传统的武打渗揉了舞蹈的身段”。剧中有不少群舞场面,特别招募训练8 个月的22 名新人女演员完成。水漫金山的水旗舞、尾声的云灯舞等群舞段落,或飒爽或曼妙,再得到服装、布景的配合,视觉效果十分鲜明华丽,也令剧评人指出“全出舞台粤剧犹如歌舞剧”。[1]

二

(1)《白娘娘》(1972/1974):筹备与演出

1970 年,香港流行歌手潘迪华向港英政府文化局申请制作“第一部华人音乐舞台剧”的拨款资助,未得到回应;又为不受股东意见左右起见,决定自资完成。该剧筹备工作长达十八个月,包括:一、1971 年自资开设舞蹈训练班,招收学员五十名,学习中国舞蹈与芭蕾舞步。二、确定“白蛇”题材,潘迪华编写剧本初稿,导演卢景文改编为音乐剧剧本,两人为歌曲订定主题,交由作曲、填词人创作。三、歌曲的创作、编曲、录音完成后,移交舞蹈组编舞,开始正式排练。此外,1971 年10 月21 日起,潘迪华与女友人廖安珀于香港《真报》副刊开设“二人谈”专栏,连续发表围绕是次演出的稿件,可谓系列宣传文案。[2]

1972年1月30日,主办方举行发布酒会,招待文化界、新闻界名人,演出了部分歌舞片断。开演前一个月,发行剧中歌曲的唱片。3月12日至4月11日,投资过百万港币的十二场“本地长篇音乐剧”《白娘娘》在九龙乐宫戏院上演60场次,票价为六至三十元。每晚七点半、九点半各一场,长约105分钟。卢景文任编剧、导演、舞台设计,顾嘉煇任作曲、编曲,作词者为黄霑、李宝璇、庄奴、汪小松(汪晓嵩);赵兰心、刘枫棋、丁志方任舞蹈指导,上官大为(唐书堃)任服装设计,王琛任舞台监督。潘迪华任总裁与监制兼饰演白素贞,鲍立饰演许仙,森森饰演小青,影星乔宏客串法海,当红歌手泰迪罗宾担任特别演出。[3]演出在城中成为热门话题,也引发欧美影评杂志的报导。但首演时因演员失误较多,引发媒体恶评,对票房造成打击。[2]

潘迪华对此作品的艺术成绩十分自信,在结识了热爱音乐剧的新同道后,又推 出 了1974 年 8月《白 娘娘》在利舞台的13 场重 演。这次由电影导演唐煌执导,王中和任布景艺术总监,与张季平“携手合作的抽象布景外界反应热烈”。剧中加入粤语对白,找来郑君绵、余子明等电视演员注入诙谐搞笑的元素,“使观众看得开心了”。同时,最大的制作费用已不必再投入,“成本轻了,故此这次有钱赚”。不过,潘迪华自称更欣赏首演版本,认为重演“作出了一些妥协”,“跟随市场,庸俗了自己的作品”。[2]

(2)音乐创作的成绩与贡献

在千头万绪的准备工作中,潘迪华坚持了“音乐剧一定是以音乐为首”,而“要将中国音乐国际化,首先是以中国音乐的精神为基础,融合西方的技巧”,[2]最终,本剧的歌曲创作与音乐编排是精彩的。原创歌曲共计17 首,多数有二重唱或加入歌队的混声大重唱。独唱抒情曲《爱你变成害你》流传广远;以摇滚乐节奏表达对权威者的不满与反抗的《控诉》,也有一定的认受度;用男低音演绎法海,既丰富了全剧的音乐色彩,也颇“在情理之中”。与场景构建和剧情叙述结合紧密的有《春风春雨》和《好医生》。可以说,由于顾嘉煇的精心编排,使得潘迪华熟悉并喜爱的爵士大乐队(Big Band)在本剧中充分发挥了它的魅力,这种中西合璧的风格,既突出体现了香港流行音乐发展的阶段性特点,也呼应着1920-40年代与爵士音乐相结合的上海时代曲传统。

《白娘娘》对香港音乐剧发展做出了贡献。首先,它确实是目前公认的香港第一部完整的华语音乐剧作品,并通过传媒在本地与国际产生了影响,成为了一个代表香港的作品。时人肯定《白娘娘》“是香港人主演,香港人本钱,在香港演出”,“除了一个鲍立之外,任何东西,人物都是香港的。”[2]这是一个强调,力证香港华人在五方共处、经营求生之外,同样可以创造属于当地、注重精神需求的当代艺术作品,从而成为香港人建立自我意识过程的写照。其次,剧组汇集了有实力的新一代创作者,卢景文、顾嘉煇、黄霑等日后行尊级的人物,合力为香港音乐剧留下最初的佳作。第三,主办方选拔了新人,培训了一批业余舞者,其中三位教师与部分学员后进入香港无线电视台工作。第四,引发了传媒与文化界对音乐剧这一舶来剧种的关注,初步普及了相关知识。

(3)先行者的错位感

潘迪华应被视为《白娘娘》一剧的主导,但她的艺术理念与创作实践都与当代音乐剧概念中强调的商业价值多有矛盾。首先,在香港,1960年代后期开始,粤语歌曲慢慢接替“国语”歌曲成为时代新宠。此时制作“国语”作品,已与潮流有乖。其次,潘氏认为自己的作品以艺术品格为最高追求,是以“教导的方式”“不太在乎观众的感受”。[3]她刻意选用没有观众认受度的年青艺术家,没有充分重视视觉效果的重要性,始终没有将盈利作为明确的目标。可见,长年的旅行歌手生涯,使潘迪华视野开阔,作风西化,收入颇丰,故有见识亦有能力独担此巨资制作,但也令她与香港本地的生活习惯和受众需求产生距离,使得《白娘娘》从一开始就成为理想主义者的个人冒险。

同时,也应该肯定,潘迪华为本剧带来了鲜明的特点。在剧目选择上,潘迪华对白蛇形象的感受反映了较突出的现代女性意识,她认为:“《白蛇传》里的白素贞,却一反旧社会模式,是一个极具独立性格反叛性的女角”;[2]同时,故事里“除了有坚贞的爱情,还有不知所谓的权威。那些权威就如当年的政府,他们决定了某些事,你就要服从。”[2](主要指当时港英政府不关心本地艺术的发展)。可以说,本剧选择以“永镇雷锋塔”作悲剧结局,以群众之口“控诉”善良的白娘娘所受到的不公和逼害,其中不乏潘迪华自身情感的投射。

那么,这里出现了一个悖论,似乎正是同一种原因,即极度强烈而纯粹的艺术创作愿望,虽然促使潘迪华完成了制作首部华语音乐剧的目标,但也令其无法在取得相应的商业成绩方面亦尽善功。对此,潘迪华也有所认识,给出了“两边不讨好”的自评。在她自己,是不断遭到误判:当她在外国露面,被认为只是华语歌手,而香港本地观众少见到她,又以为她专攻西洋歌曲,没有把她这位常常代表着香港的歌手看成是“自己人”。[2]

以身在当下的后见之明可知,虽然“六七”之后,港英政府逐渐改变以往对华人事务的放任态度,开始通过举办“香港节”等文化艺术活动希求安抚民心,但在1972年初《白娘娘》开演之际,未来将展开一系列改革的港督麦理浩才刚刚到任数月,要讨论他扶持本地文艺的种种政策的开展,和需要时间酝酿的效果的显现,都还为时尚早。在这个新潮将起未起的间隙,以推出“香港本地优秀艺术作品”为目标的《白娘娘》确实展现了她“先觉者”的姿态。而其主创者描述的那种“身处夹缝的错位感”,则暗合了某种时代症候。在新形势下,在从受“国语”文化影响,逐渐过渡到受西方当代资本主义制度及文化影响的进程中,于战前出生的一代南来文化人主动运用中、西元素对“香港”本地文化与艺术的属性进行积极建构的实践,因为没有很好地适应本地受众的需求、商业演出的现实而遭遇了不适。对外界,《白娘娘》可以说已经是“香港的”,但对于本地,她还没有被大多数当时的香港人接受。为此,在现实中其主创付出的代价是个人的巨大经济损失,而在象征意义上,为将西方音乐剧舶来香港而“走得太快”的《白娘娘》的失利,可以视为在中西夹缝中酝酿着经济起飞和本土意识的1970年代香港文化母体的难以避免的阵痛。可见,《白娘娘》一剧的特殊性,同时体现在其混杂的艺术特征、不完整的商业运作和复合的文化象征等多个层面当中。

三

空谷有回音,同为香港流行歌手的罗文观看了《白娘娘》的演出,喜爱这种艺术形式,但认为针对香港观众的歌舞剧,必须采用粤语歌曲。1970 年代后期,随着罗文迎来歌唱事业的高峰,他心中的计划也接近付诸实践的时刻。

(1)《白蛇传》(1982):移情与移形

1981 年,罗文先行成立“排艺社”,招考和培训青年舞蹈演员。经过数次波折与延期,1982 年3 月3 日至4 月17 日期间,“第一部大型粤语歌舞剧”《白蛇传》在港岛利舞台演出21 场;由吴世勋编导,黄霑作词,钟肇峰、赵文海作曲;汪明荃饰白素贞、米雪饰小青,卢海鹏饰法海,罗文饰许仙并任监制,排艺社学员担任群舞演出。另有武术指导刘松勤,舞台美术周思明、王基鄂、张家祯、何旭正(其中三人来自广东省粤剧团);当时正积极向香港观众推介音乐剧的著名戏剧人钟景辉也协助了排练。

此剧制作费用据称高达200 万港币。出于对《白娘娘》曾有的商业失利的有意回避,《白蛇传》在不少方面都以求稳为先。首先,受益于电视剧集影响力的罗文,邀请的两位女演员分明是当时香港两家电视台最当红的女星,卢海鹏也是电视综艺节目中受欢迎的喜剧人物,以选角保证了观众缘。其次,注重全剧面貌的本地化。赵文海与钟肇峰都是香港流行乐坛知名的作曲家、音乐制作人,所作歌曲发挥了两者擅长的小调风格,流利动听,令人过耳不忘。编曲上结合中西乐队,确定民族音乐的总体印象,并以西乐增加乐曲的细腻程度,使之更显丰厚、华丽。黄霑的粤语歌词创作也配合全剧气息,长短句交错,节奏多变;词意明白如话,又多比喻、对偶,俗中见雅。罗文的参演,增加了许仙的抒情比例,使男女主角的戏份、演唱曲目更为平均。

为了贴近观众,不仅用粤语演唱演出,在造型方面也沿用了粤剧式的服饰、梳化,编导吴世勋是1961 年《白蛇新传》的参与者,不仅剧本分场与《白蛇新传》相差无几,“水漫”众水族的下叉、旗舞,“仙圆”的云灯群仙、九霄宫阙都堪称复刻。此外,“端午惊变”一场中,连续推出团扇舞、鼓䥽舞、娃娃舞等群舞,后接主角的长水袖双人舞,白蛇的酒后不快则是一段独舞。罗文的水袖、水发,汪明荃的圈绞柱、耍大水旗等都属于愈见难度的戏曲功法,两位多栖明星全力以赴,观众也乐于喝彩。然而投入过大,各场全部满座也未能收回成本,一时有罗文“身家减半”之说。

(2)《柳毅传书》(1984):设法创新

演出完整戏剧作品带来的成就感,“为香港推广文化艺术”而献力的荣誉感,使罗文没有停步,于1984 年9 月20 日至10 月4 日再度推出了第二部八场粤语歌舞剧《柳毅传书》,在利舞台演出15 场。编剧、作词为黄霑;作曲、编曲为顾嘉煇、钟肇峰、奥金宝;音乐总监为顾嘉煇;统筹、副编导为陈荣光(陈善之);策划人为罗文;监制为吴慧萍。造型与服装设计为刘培基;舞台设计为陈俊豪;灯光设计为林瑞诚;舞台舞蹈编排为冯绮梅等三人。罗文饰柳毅,欧阳佩珊饰龙女三娘,卢海鹏饰火龙皇,吴业光饰龙皇,排艺社舞蹈艺员合演。[4]随后,1984 年圣诞假期内到美国演出7 场;1985 年春节到加拿大演出6场。

《柳毅传书》的制作理念开始有意脱离《白蛇传》依赖的传统戏曲范式,追求创新。在龙女的独唱和与柳毅重唱合声中,顾嘉煇数次设计了中国音乐传统音阶中少有的半音,它们的异域色彩,在全剧中国音乐的整体背景里,留下了突破习惯性听觉感受的点点“飞白”。视觉效果方面,著名时装设计师刘培基尽量取消水袖,不使用戏曲服装的中间色而用重色;选购光泽度强、纹样新颖的和服面料,令剧中龙宫、婚礼等群戏场面特别艳丽。女主角龙女三娘在“雪地相逢”一场的造型,将头饰与项圈相联,把枷锁写意化,但仍呈现其“被困”的处境。脱困后的龙女造型将龙型装饰与妆发结合,龙皇、蟹将虾兵等水族也都被巧妙塑形、绘色,[5]这些夸张而新奇的漫画式造型,与戏曲人物传统形象大异其趣。

(3)吸收粤剧特色的本土音乐剧

广州的粤剧文武生名家罗家宝也是《柳毅传书》一剧成功演出的相关人物。首先,粤剧《柳毅传书》正是罗家宝首演于1954 年的代表作,本次音乐剧剧本即在粤剧原作基础上进行改编。其次,罗家宝给予罗文以演唱与身段表演的指导,于香港演出时特意出境,全程在场。[6]少年时代便学习粤剧的罗文在《柳毅传书》中的演唱,被认为揉合了罗家宝的“虾腔”,引来人们津津乐道。

改革开放后,广东省粤剧团连续有出访港澳的大型演出活动,不仅使省港粤剧家重新相会、切磋,也促使1960 年代中后期开始,因西方流行文化与现代都市生活的双重冲击而颇为冷落的香港粤剧剧坛重新沸腾,许多年青演员得以在1980 年代推出具有实验性的粤剧新作。此时,罗文以流行歌手与明星的身份参与粤剧演出、积极运用粤剧因素,对当时香港大众重新关注粤剧艺术也不无推动作用。《白》《柳》两剧的创排、演出时间又正值中英就香港未来进行斡旋、谈判及《中英联合声明》始发,剧目牵动了两地艺术家合作附上了深沉的时代意义。然而,正因为《白蛇传》《柳毅传书》两剧明显地应用粤剧艺术元素、借鉴粤剧实验作品、取法两地粤剧艺术家,使得人们对这类型作品的认识产生了偏差,多其将误判为粤剧。

中国戏曲与音乐剧都是以音乐和戏剧这两大元素进行创作的“音乐戏剧”,在形式上有其相近之处。但是,中国戏曲以“四项程式化”为本,包括:“第一,戏曲声腔音乐的程式化;第二,演出场面以一上场、一下场改变时空概念的程式化;第三,扮演角色行当的程式化;第四,科介身段的程式化。”[7]其中,首当其冲的“声腔音乐程式化”指的是戏曲各剧种分别严守其曲牌音乐的范式,在长久的发展过程中,形成了音乐使用上的严格规范与限制,包括南北曲系统音乐与梆黄系统音乐等。这与音乐剧可以在世界范围内借鉴多种民族、多种体系的音乐元素,且始终自由创作音乐的情况绝对不同。也就是说:以音乐作为标准,自由创作新曲,不按照规范使用戏曲南北曲系统或梆黄系统音乐的音乐戏剧作品,无论它间接或直接使用了多少其它戏曲表演方式,都根本上不能被认为是戏曲。

所以,虽然《白》《柳》等剧于“现代感觉”“商业成功”两项上有所欠缺,但应该肯定,在注重戏剧、音乐、舞蹈、舞台美术配合,以通俗、精美的形式提供视听等全面的感官愉悦方面,它们已较好地实现了其主创制作音乐剧的初衷。

四

从《白娘娘》到《白蛇传》《柳毅传书》,从潘迪华到罗文,前后两代南来艺术家为香港原创音乐剧分别留下了“国语”与粤语演出的最初作品,从实践和认识两方面努力靠近音乐剧这一舶来戏剧品种的艺术特点与内涵。鉴于战后香港话剧界绝大多数演出都属于业余与非营利性质,它们实际上也同时成为香港大型商业性原创现代戏剧的早期作品。

(1)积累经验,反映问题

在所谓“商业失败”的问题上,目前仅知三剧均宣称亏损,无法取得更进一步细化的收支数据,但1974 年《白娘娘》重演获利的事实,其实颇为重要。一方面,可以肯定编创音乐、制作服装、道具、培训舞蹈员的投入是制作费用的大宗,所以重演时成本压力大辐度减轻。另一方面,《白娘娘》首演的乐宫戏院(约1700 座)规模较重演的利舞台(约1200座)为大,后者演出仅13 场却可以盈利,可以推论,其首演的场次安排、票价设定已具备一定的合理性。

三部作品都由主角发起、兼任监制、聘请助演、推动宣传、承担亏损,主角的戏份也在从编剧到演出的各制作阶段受到重视。这种编制方式更接近传统的名伶挑班制。取法现有机制,挪用成功经验,这与香港音乐剧起步阶段的实际相吻合,无可厚非。身为资深流行音乐歌手,潘迪华与罗文都有能力与唱片公司合作,在剧目上演的同期推出原创歌曲的唱片,通过出售下游产品增加总体收入,也为剧坛留下重要纪录。

音乐剧制作需要集合不同门类艺术家的力量,但由音乐人担纲制作,反映出战后香港话剧发展气象尚新,当时各大专学生的业余翻译剧演出不断,但还未能达到职业化水平,更无法胜任长期、大型的商业性音乐剧演出。兼擅舞台演出、歌艺、舞蹈的主角演员凤毛麟角,难觅踪迹,群舞场面需要的大量舞蹈演员更只得从头训练。相关人才的缺乏,使各剧为配齐团队花费了大量时间与金钱,成为剧目制作的最大难关。

(2)名为歌舞剧:注定混杂的艺术形式

剧种的舶来,从根本上说,是经济发达国家或地区的文化输出,音乐剧到达香港,借助的是1960 年代,以英国摇滚乐为代表的西方战后流行文化的强劲“西风”。这阵音乐飓风抑制了本地红火的粤剧,老倌们退出电影摄制,戏曲片消歇,伶影合一的生态不复存在,粤剧走入低谷。粤语文化的全面复兴被认为要晚至粤语电影《七十二家房客》(1973)、粤语流行曲《啼笑因缘》(1974)出现之际。《白娘娘》(1972)就出现在这个间隙之中。在它舶来的艺术形式里,填充了中国流传最广的民间故事;它使用爵士乐风格配合“国语”演唱,这是在十里洋场的上海已经发生过了一次“本地化”的杂合样式。艺术上,它对标战后进入发展新阶段的欧美音乐剧形式,制作上又不自觉地深受大陆“十七年”文艺理想至尚主义的影响,排斥其商业属性。它的主人公是兼具神仙之力与圣人之德的异妖,其与许仙产下的“小宝宝”,身份也愈发杂合。到了1980 年代,几代战后新移民的艰苦克难建成了新香港,中英刚刚决定了其“回归”的前景,这个经济进入发达行列的新城市召唤着属于自己的文化属性、本土意识,本地文化重新成为一种资源、一种优势,粤剧元素卷土重来,直接模糊了人们对罗文《白蛇传》《柳毅传书》剧中新与旧、中与西的判断。

作为名称,同样是不完全罗列,“歌舞剧”比起“音乐剧”直呈了所指对象更多的组成元素及它们并置共存的关系。就像接受理论所做的类比,一种主体文化对异文化的接受,总要经过“视域融合”的过程,融合与接受的基础是两类文化中的相似元素。戏曲与音乐剧同为音乐戏剧的歌、舞、剧等元素,就是音乐剧在香港被接受的基础。因此,黄梅调电影、青春歌舞片、粤剧等都曾经是音乐剧元素的“感应物”,成为文化融合的杂合品与过渡形态。《白娘娘》等三剧作为香港华语音乐剧发展的早期成果,也明显是杂合式的。对照中国上一个舶来剧种——话剧——的早期形态,可知这是其发展的必经阶段。对照粤剧《白蛇新传》,虽然都是戏曲与音乐剧等的杂合,但《白娘娘》三剧中的戏曲艺术元素,已经是宾不是主,三剧的音乐创作已进入当代流行音乐范畴,顺利完成了从戏曲到音乐剧的主体转变。