再谈“解州”应保留hài的读音

2019-12-26王雪樵

王 雪 樵

(运城日报社,山西 运城 044000)

“解州”“解池”的“解”,《普通话审音总表》以及各种辞书注音均为xiè,而当地人则一直读作hài,幷且希望在国标和辞书中保留hài的读音。2007年我在《“解州”之“解”应保留hai的读音》一文中表达了这种诉求,提出根据“名从主人”的原则,应当在辞书中收入“解州”“解池”hài的读音。[1]后来网络上对此文多有转载,也引起地方政府及国家民政部、国家语委的重视,展开了一些讨论。对此我再谈一些不成熟的看法,供专家参考。

我们知道,地名既是人类社会交流的工具,也是一种文化载体。地名学是一门兼有语言、历史、地理、人类等诸多学科内涵的综合性学问。一个地名的审定,从语言学角度可以做出一种判断,而从地名学角度综合考察,则应有更多方面的理解。因此,规范地名字读音时,既要维护它的规范性、通用性、便捷性,又要考虑保护它的文化传承性、丰富性。另外,与地名关系最密切的是所在地域的人,因此处理有异读的地名要“名从主人”。这是尊重历史、尊重传统的体现,也是保护有文化内涵的历史地名,保护地名文化遗产所应遵循的重要方针。过去我们在这方面做了不少工作,今天有必要进一步审视过去的理念,拓宽视野,把这项工作做得更好些。

关于为什么坚持要保留“解州”hài的读音,我认为,有两点值得考虑。

第一,“解州”的“解”字在当地方言中没有腭化,读音确有特殊性。

见系开口二等字的腭化和运城话的文白异读,有些学者把它归纳成这样的模式:

街:白读为gāi,文读为jiē;

鞋:白读为hái,文读为xié;

解(开):白读为gǎi,文读为jiě;

解(州):白读为hài,文读为xiè;

……

其实这是不对的。

其一,见系开口二等字在运城话里腭化的形式是gai→jiai→jie或hai→xiai→xie;其声母g、h腭化为j、x 后,韵母增加了介音i,变作了iai;而不是直接由ai变作ie。

其二,见系开口二等字在运城话里绝大部分都腭化了,但作为地名字“解州”的“解”hài读音并未腭化,这是个特殊情况。

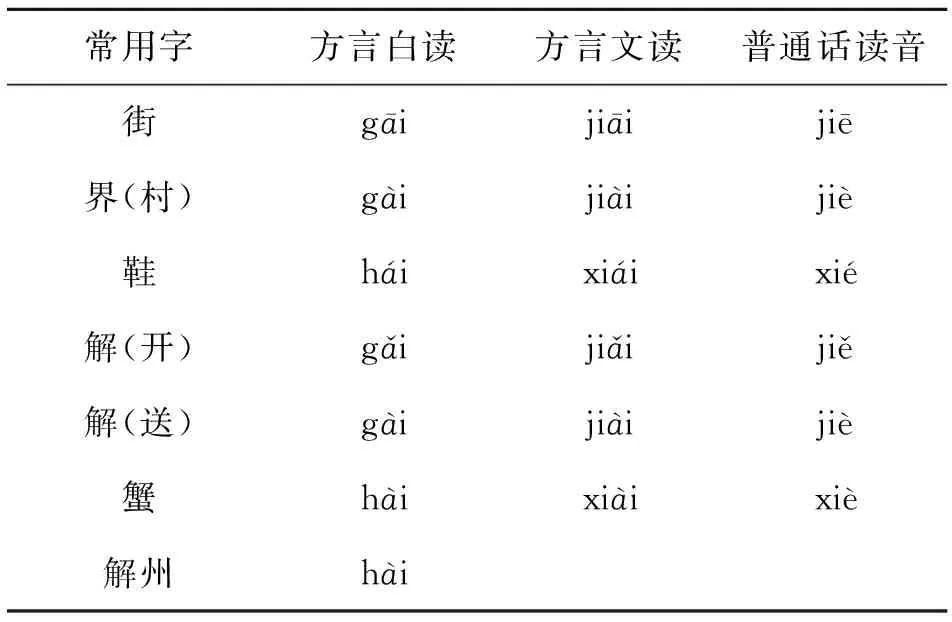

因此,运城方言里表现出的文白异读情况如表1所示。

表1 运城方言中的文白异读

这说明,腭化后——

⑴同类字:“街”字文读作jiāi,白读仍为gāi ;“界村”文读作jiài,白读仍为gài;“鞋”字文读为xiái,白读仍是hái。但地名字“解州”,并没有随之腭化读作“xiài”,仍然只有hài一个读音。

⑵同形字:“解开、解手”的“解”文读作jiǎi,白读仍为gǎi;“解差、解送”的“解”文读作jiài,白读仍为gài。而“解州”之“解”也没有随之腭化,仍然只有hài一个读音。

⑶同音字:“蟹”字文读作xiài,白读仍为hài。而“解州”之“解”仍然只有hài一个读音。

换言之,“解州”的“解”读音演变过程,按照见系开口二等字演变的一般规律,大体应该是:

(胡买切)hǎi→(浊变)hài→(腭化)xiài→(规范)xiè;

而实际上在运城话里它的读音演变过程则是:

(胡买切)hǎi→(浊变)hài→

这种现象表明,作为地名字的“解”,在运城方言中没有像人们想象的那样“随大流”去腭化,而一直保留着hài的古音读未变。正因如此,在当地人口语中,“鞋子”可以读作“xiái子”或“xié子”,“螃蟹”可以读作“螃xiài”或“螃xiè”,但“解州”绝不可以读“xiài州”或“xiè州”。一些在解州出生起名“解hài生”的人,因拒绝“解xiè”音而纷纷改名为“海生”。列车上播报“解xiè县站”,遭到群众强烈反对,后来只好改回“解hài县站”。直到今天,解州火车站标牌还是拼作“HàiXian”,公路标牌还是拼作“HàiZhōu”。

从接受学来讲,当地人连“解州”读作“xiài”音都不认同(不去腭化),怎么能叫他认同一个跨度更大的“xiè”音呢?更何况从根本上讲,xiài 与北京话里的xiè并不是真正的“对应”关系。只是由于北京话里没有iai这个音节,普通话方案用“拉郎配”的办法将iai归并到了 ie的名下,[2]现在硬要让hài“跨门槛”去认同xiè这个“替身”,怎么能不遭到“反抗”呢?所以当地人拒绝接受xiè的读音不是没有道理。他们不必依据语言学知识,只从直觉上感到不对:不是说“解”属于地名异读字,要“名从主人”吗?[3]怎么绕来绕去“从”的不是“解州人”,而是“北京人”?当地人这种情结不能不予考虑,毕竟他们是“主人”!退一步讲,既然普通话方案在这一点上有“权变性”,那就更应该实事求是,不要“一刀切”,过分强调整齐划一了。

我们还注意到,《现代汉语词典》中地名“浒湾”的“浒”字,有河南读hǔ和江西读xǔ两个读音,“巷”字有xiàng和hàng两个读音。要说“对应”,这里的x和h在普通话里没有对应关系吗?为什么同一个字保留了两个读音呢?前者“浒xǔ湾”是“名从主人”,后者专用于“巷hàng道”,是采纳了煤矿工人的意见,属行业术语,也是 “名从主人”。我认为,这里“名从主人”都没有错,不照搬“对应”搞“一刀切”,是做对了,这正是保护地名文化丰富性的一个很好的体现。“解hai”的读音问题,与此情况类似,不是入声,不读浊音,不分尖团,没有“突破”北京话音系,我认为也是可以作这样处理的。

其实,地名字“解”不加腭化,“顽固地”坚持hài的读音,正是地名字保守性、凝固性、传承性的积极表现。从保护地名文化遗产的角度看,地名中这种特色也正是需要考虑加以保护的元素。因此,若真正要体现“名从主人”的原则,“解州”的“解”还是应该保留hài的读音。

第二, 全国“解”姓和冠“解”的地名几乎都源于山西运城的解州,“解州”之“解”在地名中地位有特殊性。

从典籍上看,这里是中华“解”姓的肇源地,从西周初年开始,于今已有三千多年历史。《广韵·蟹韵》:“解,亦姓。唐叔虞(之子名良)食采于解,今解县也。”《急就篇注》:“解,地名,在河东。因地为姓,故晋国多解氏。”《通志·氏族略》:“解氏,晋大夫解扬、解狐之后。其先食采于解,因氏。”《万姓统谱》:“唐叔虞子良食采于解,因以为氏。”因此几乎可以说“天下无二解”,全国各地的解姓人士绝大多数都是与河东解州有关的。

解姓人家或解州人迁徙各地后,在全国形成一批冠有“解”字的地名。据专家统计,仅山西省就有40多个“解”字村名在使用。包括北边大同县的解庄、右玉县的解家窑、神池县的解家岭,南边万荣的解店镇、垣曲的解峪;东边襄垣的解家岭、解家凹,西边石楼的解家庄、交口的解家坪,太原古交的解家塔,等等。[4]不仅如此,山西之外的陕西、河南、河北甚至北京各地也有不少冠“解”字的地名,譬如北京就有“解州营”“解家胡同”等。这些以“解”字得名的地方,大都有解姓人家寓居或是从解州辗转迁徙而来的,追根究源几乎都与河东解州有渊源关系。

虽然普通话里“解”字作为姓氏和地名,被规范读作xiè音,但如果保留了“解州”的“解hài”这个专用读音,就等于保留了一个历史地名的“活化石”。它像一块石碑一样竖在那里,昭示世人:各地“解”姓和有“解”字的地名都起源于这里,而它本来是读作hài音的。这保留的就不仅仅是一个家族的历史、聚落的历史,而是中华民族地名文化遗产。全国第二次地名普查重要任务之一就是挖掘“具有保留价值的地名专用字和地名专读音”。“解州”之“解”,是个有元典性质的地名,这种地名字的读音理所当然应该列入保护范围。

这里要保留的是具有元典性质的地名读音,不是一般的地名读音,不是说所有地方的地名和姓氏“解”都要随之改读为hài。其实,全国其他类似的具有元典性质的地名古读音,原则上都应该纳入保留范围。当然,这也要从实际情况出发。譬如山东费县,按古音应读作bì,既然今天当地人认同了fèi这个读音,“名从主人”,不改也可以。 另外,京郊大兴县有个“解州营”,是明初山西移民形成的村落。据说有专家打电话作随机调查,当地人答复是读“xiè州营”,不读“hài州营”。[5]但据网上刊载,2011年有山西媒体记者就此村名走访该村支部书记,先答“叫xiè州营”,当被问及“有无叫亥(解)州营的”时,对方稍一回忆说:“对,也叫‘亥(儿)营’”。这说明,迁居600余年后,世代口耳相传,直到今日“解hài”的读音当地人还有印象。我们当然不会要求这些北京人也将“解州营”改读作“解hài”音,但在他们的祖源地保留一个“解hài”的历史记忆还是必要的。

有人担心这样一来,普通话就要有北京的“解xiè州”和山西的“解hài州”的分别,会不会造成混乱?其实这种担心是不必要的,只要标明两处读音不同,自然不会造成混淆;退一步说,为了保护文化的多样性,即使暂时出现一些“混乱”也不怕。《现代汉语词典》中不就有两个读音不同的“浒湾”吗?河南的“浒湾”读hǔwān,江西的“浒湾”读xǔwān,不也没有造成什么混乱吗?既然“浒湾”能保留两个读音,“解州”保留山西的hài与京郊的xiè两个读音为什么就不可以呢?何况“解州”要比“浒湾”知名度大得多,保留它更有历史文化价值。

几十年来推广普通话取得了很大成绩,最重要的是统一了语音,方便了交流;而无可讳言,最大的损失应该是方言的消失。推普没有以“消灭方言”为标的,而它直接的效果则是方言不可避免地消失。试想,假如照此下去再过若干年,全国各种方言全部消失,只留下了一种“普通话”,人们交流是大大方便了,也不会再造成什么“混乱”和“麻烦”了,但中华传统文化的多样性、丰富性是不是又减少了许多呢?这正是我们今天所应该担心的。近年来,政府花钱在各地搞“方言音档”等,正是为了抢救、保留濒临失传的方言材料,避免中华民族在语言文化方面的损失。我们在规范地名读音时如能适当提高包容度,为保留方言、保护地名文化遗产做一些力所能及的工作,不是更好吗?事实上,前面已经有过许多地名保留方音的先例的。

除了以上两点外,保留“解”hài的读音,对传承当地历史文化也有重要意义。诚然,作为“文化载体”,任何一个地名都有各自的历史和文化内涵,所有的地名应该是平等的。但我们不能不承认,不同的地名其文化价值有着量的差别和质的差别。譬如同样是地名,一个名不见经传的山庄窝铺名字,其文化价值能与“北京”相比吗?包容差异,名从主人,区别对待,保护特色,才是正确对待地名的态度。在这一方面,要坚持实事求是,认识上不能搞“一刀切”,处理方法更不宜搞“一刀切”。“解州”之“解”从源头上讲,源自“渤澥”,是海边的“断水”,名称反映了当地上古时期的自然历史风貌;由此而形成的盐湖“解池”烁誉古今中外,也是以它命名;文献记载它又是三千年前周初唐叔虞之子的封国所在;后来以国为氏,又孕育了“解”姓的氏族;随着“解”姓家族以及“解”地人士的辗转迁徙,又在全国形成了一批冠有“解”字的地名;当地人文荟萃,出过许多历史名人,譬如“武圣”关羽,“曲圣”关汉卿,“文宗”柳宗元,“川祖”李冰,裴氏家族,等等。丰富的历史文化内涵,把“解hai”变成一个高频使用的地名字,其所具有的文化价值,也是一般地名所难以比肩的了。拿武圣关羽来说,史书称他是“河东解hai人”,古音读hai,解州人今天还读hai,现在要改读“河东解xiè人”,当地人首先无法接受。近年来关公文化申报世界文化遗产,这个读音问题已经成为一个瓶颈,地方有关部门正强力呼吁解决。这里的情况是不是有它的特殊性呢?

有人会说,称“解州”为“xiè州”与称为“hài州”有什么区别?我们叫作“花”的植物,不叫“花儿”闻着不一样的香吗?不!问题没有那么简单。从文化的角度看,古老的地名背后都有一串故事,维系着历史的记忆。当一个老地名(包括它的读音在内)千百年地沿袭下来,或者当一个名人、一个大事件与一个地名联系起来后,“约定俗成”,就会形成比较固定的概念。如果轻易加以改变甚至颠覆,历史和文化就变得无从追寻,就会伤害到人的认知甚至感情。不然的话,“番禺”“洪洞”为什么一定要保留“番pān禺”“洪洞tóng”的读音?国家规定不许随便变更地名(包括它的读音),原因之一也是要保护地名的稳定性、传承性,尤其是有历史文化内涵的地名。在这一方面,“名从主人”,当地人的意见似乎更应该得到重视。

总之,我们认为:普通话把地名字“解”读音规范为xiè是正确的;而“解州”“解池”的“解”,由于本身的特殊性,保留hài的读音也是必要的。这对保护地名文化的原生态、多样性,保护民族的文化遗产都是有意义的。建议国家标准对此能够予以认可。