赵树华治疗胃脘痛用药规律研究

2019-12-26刘明晖赵树华

刘明晖 赵树华

吉林大学中日联谊医院中医科,吉林长春 130033

胃脘痛,又称“心痛”“胃心痛”“心腹痛”“心下痛”等[1],是因外感病邪、内伤饮食情志、脏腑失和等因素导致的以上中脘部疼痛为主要临床表现的病症[2],系临床常见的内科病症,包括现代医学的急慢性胃炎、胃溃疡、胆汁反流性胃炎、糜烂性胃炎、胃肠功能紊乱、胃神经病等[3]。本病临床病例多见,表现多种多样,为历代中医临床医师研究热点。

赵树华教授系吉林省名中医、吉林大学二级教授、一级主任医师、第六批全国老中医药专家学术经验继承导师,尤其擅长脾胃病的治疗,对各种致病因素引起的脾胃功能失调总结出完整的理论体系,并应用于实践。本研究收集、整理赵树华教授治疗胃脘痛处方,并基于中医传承辅助平台(V2.5)软件,分析处方中药物的性味、归经、使用频次及药物之间的关联规则、处方规律,探讨赵树华教授治疗胃脘痛的用药经验,为中医临床医师治疗本病提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

收集赵树华教授2017 年12 月~2019 年5 月于吉林大学中日联谊医院中医科门诊诊治的胃脘痛患者308 例,中医诊断明确,治疗过程记录完整。

1.2 纳入及排除标准

以《中医病证诊断疗效标准》[4](2012 版)为参考纳入病例,具体纳入标准如下:①年龄18~75 岁;②胃脘部疼痛,并伴痞闷或胀满、暧气、泛酸、嘈杂、恶心呕吐等;③以情志不畅、饮食不节、劳累、受寒等因素为诱因;④通过上消化道钡餐透视、胃十二指肠超声、纤维胃镜及组织病理活检等方法,明确胃十二指肠黏膜炎症、溃疡等病变。

排除标准:①伴有严重并发症;②孕妇或哺乳期妇女;③不能耐受中药治疗或对中药成分过敏;④胃部恶性肿瘤等不适合内科保守治疗;⑤其他疾病继发的胃脘部疼痛。

1.3 数据规范与录入

以2015 年版《中华人民共和国药典》[5]和全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《中药学》[6]为依据,对处方中药物名称进行规范化处理,如“元胡”录入为“延胡索”、“川军”录入为“大黄”、“仙灵脾”录入为“淫羊藿”等。建立数据库,一人录入一人核对,以确保数据准确性。

1.4 数据分析

采用中国中医科学院中药研究所开发的中医传承辅助平台(V2.5)对录入数据进行分析[7-8]。

1.4.1 统计报表分析 使用“统计报表系统”中的“方剂统计”功能,对处方药物的基本信息进行查询统计,并对中药四气、五味、归经等进行统计分析,数据导出结果以图表形式展示。

1.4.2 用药分析 应用“数据分析”模块中的“方剂分析”功能,点击“药物频次”,将所录处方中药物的出现频次从高到低排序,并将统计结果以表格形式展示。

1.4.3 组方配伍分析 在“数据分析”模块中将“支持度个数”设置为60(支持度19.48%),可将药物组合按出现频次从高到低进行排序,将置信度为0.90,并选择“规则分析”分析药物组合规则;选择“数据分析”模块中的“方剂分析”,将相关度设置为8、惩罚度设置为4,点击“新方分析”进行聚类分析;点击“提取组合”按钮,应用无监督的熵聚类算法发掘新处方[9]。

2 结果

2.1 高频药物

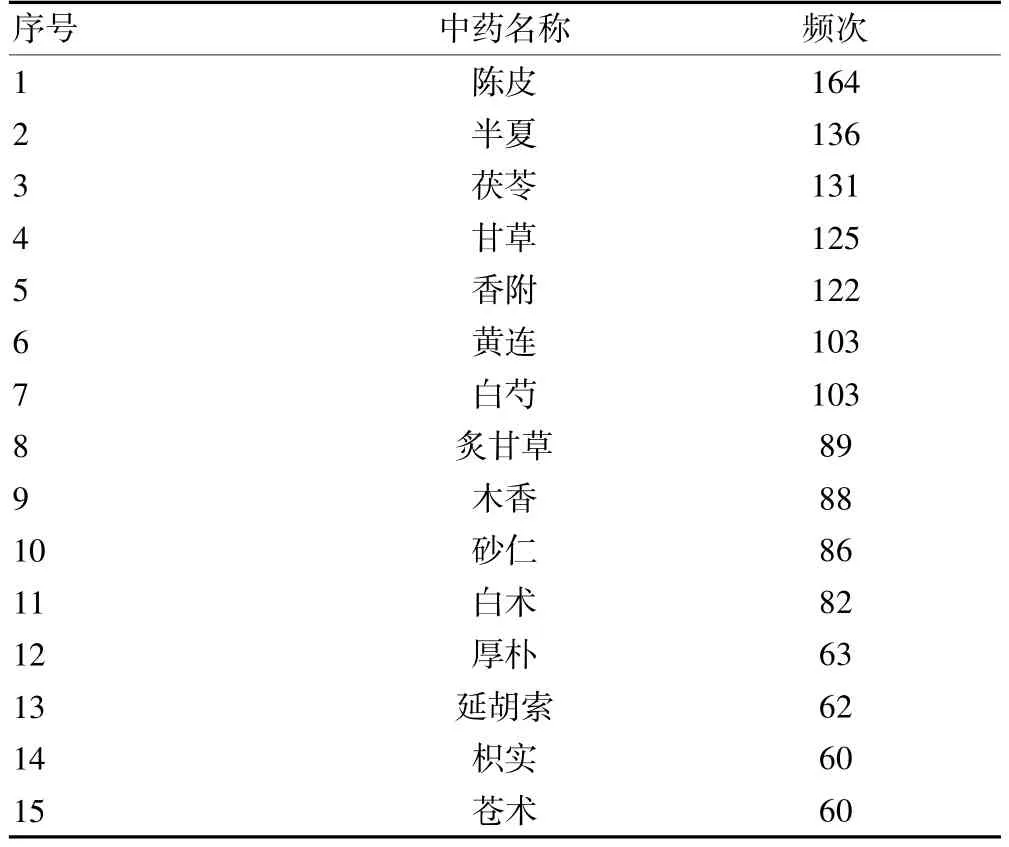

纳入的308 首处方中,涉及药物207 味。高频药物有陈皮(164 次)、半夏(136 次)、茯苓(131 次)、甘草(125 次)、香附(122 次)、黄连(103 次)等。使用频次≥60 次的药物有15 味,按频次从高到低排序见表1。

2.2 药物性味

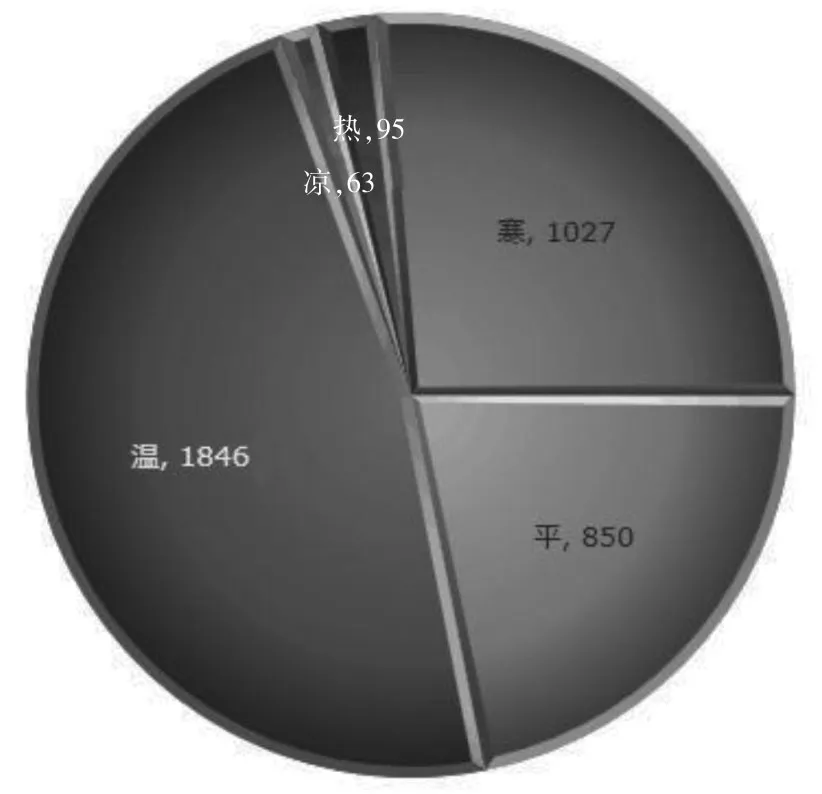

308 首处方药性以温性(1846 次)、寒性(1027 次)、平性(850 次)为主,药味以苦味(2039 次)、辛味(1862 次)、甘味(1770 次)为主,见图1~2。

表1 处方高频药物情况(≥60 次)

图1 处方药物药性情况

图2 处方药物药味情况

2.3 药物归经

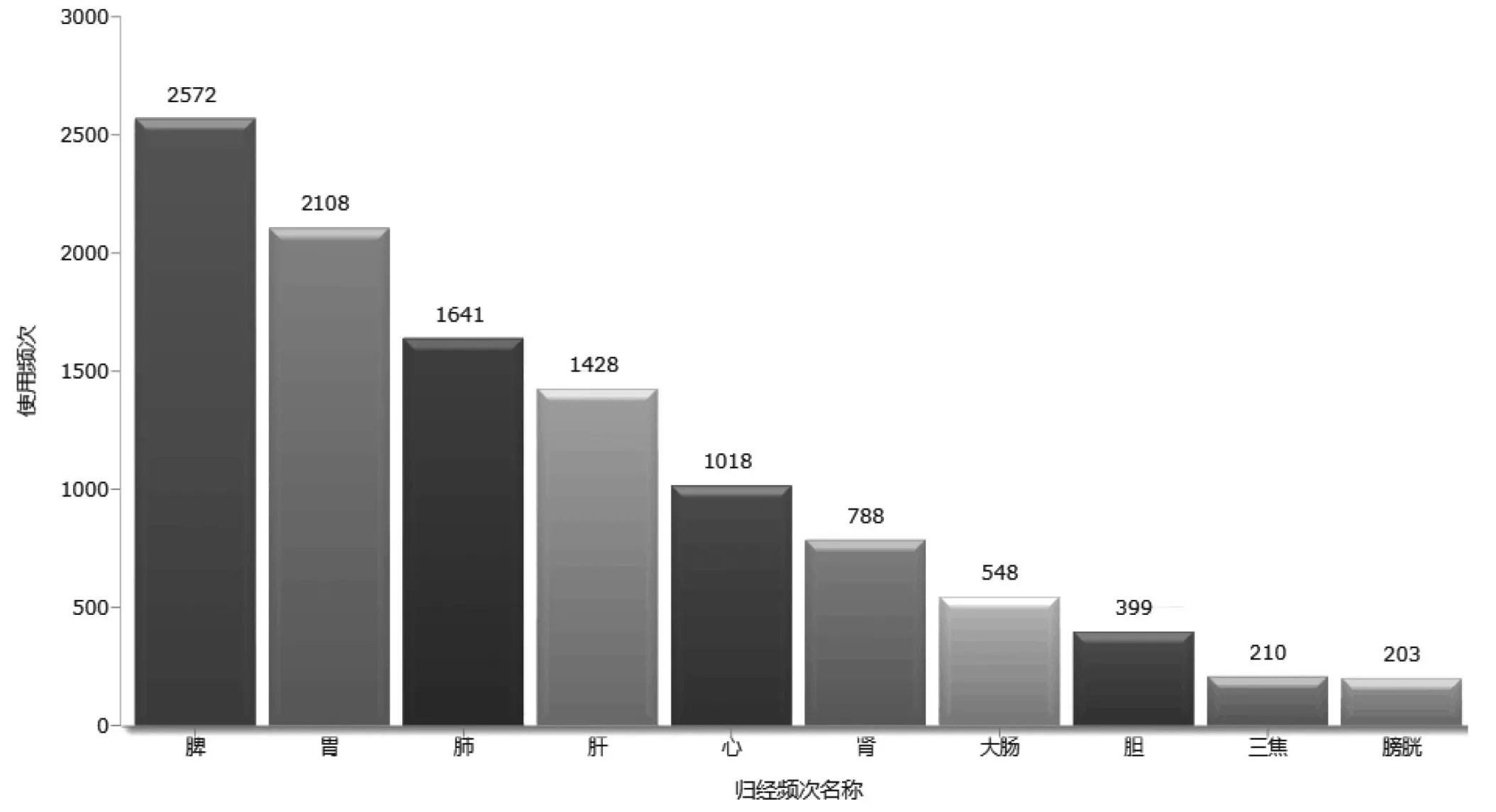

308 首处方药物归经以足太阴脾经(2572 次)、足阳明胃经(2108 次)、手太阴肺经(1641 次)及足厥阴肝经(1428 次)为主,见图3。

2.4 药物组合

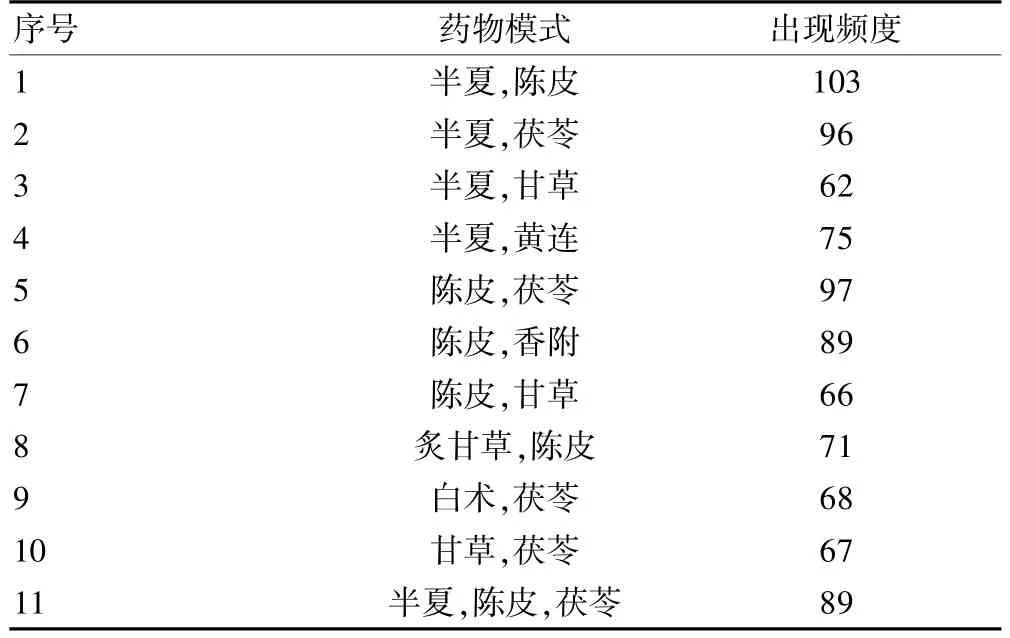

将支持度个数设置为60(支持度≥19.48%),得到308 首处方高频药物组合11 组,其中高频药对有“半夏-陈皮”“半夏-茯苓”“半夏-甘草”等,见表2。

2.5 关联规则

图3 处方药物归经情况

表2 处方药物组合情况(支持度≥19.48%)

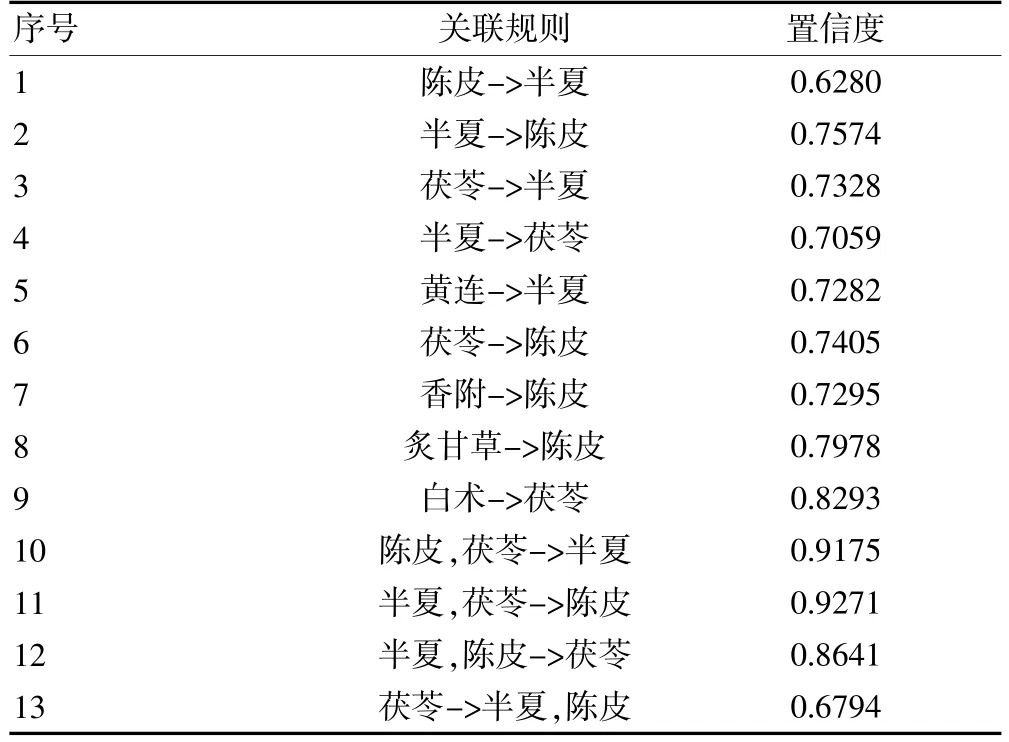

表3 处方药物关联规则(置信度≥0.90)

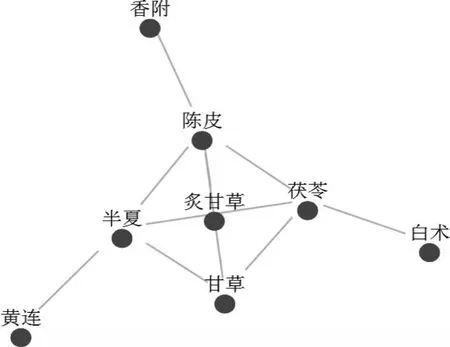

设置置信度≥0.90,得到308 首处方中关联规则25 条,网络展示见表3、图4。其中重要关联规则有“陈皮→半夏”“半夏→陈皮”“茯苓→半夏”“半夏→茯苓”等。

2.6 新处方

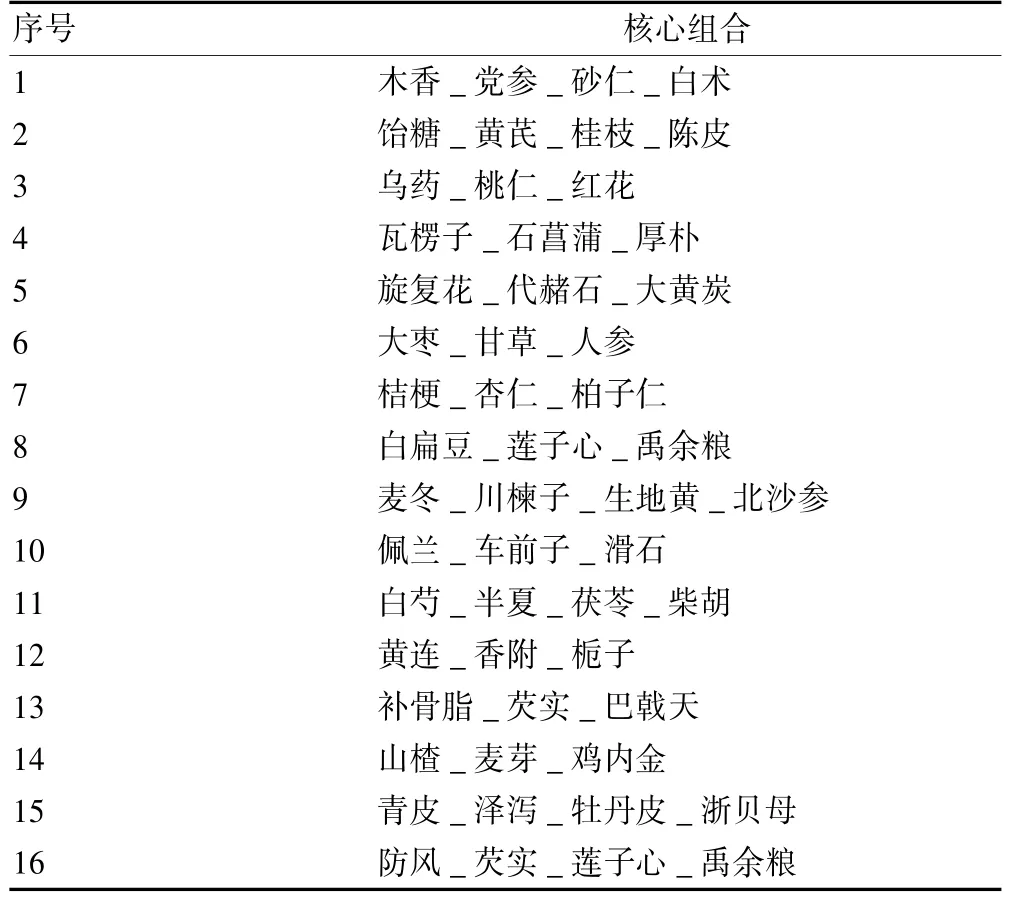

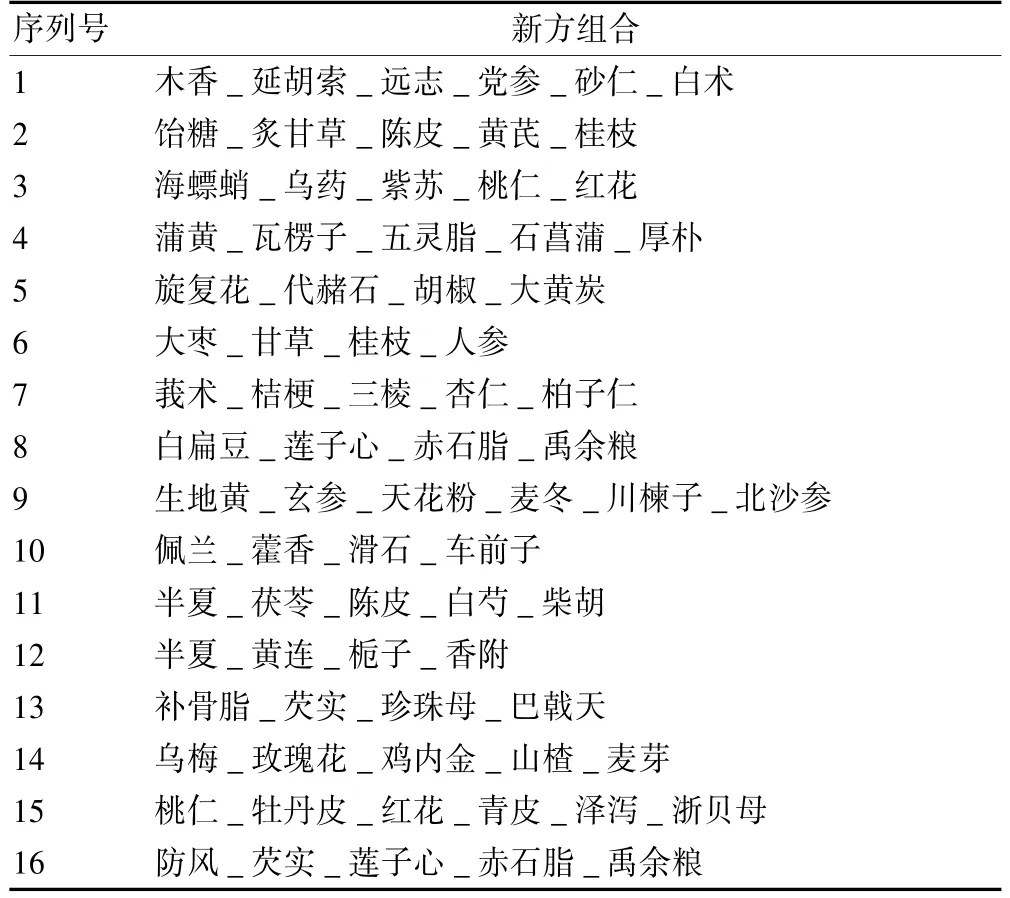

设置相关度8、惩罚度4,演化得到308 首处方中3~4 味药核心组合16 组,见表4。进一步无监督熵层次聚类提取新处方16 首,见表5。

3 讨论

本研究采用中医传承辅助平台(V2.5)集成的关联规则 分析[10]、改进的互信息法[11]、复杂系统熵 聚类[12]、无监督的熵层次聚类等数据挖掘方法,通过“数据录入->数据管理->数据检索->数据分析->结论输出->可视化网络展示”等功能[13],挖掘赵树华教授治疗胃脘痛的常用处方及用药配伍规律。

图4 处方药物网络

表4 处方复杂系统熵聚类核心组合

表5 处方熵层次聚类新处方

本研究结果显示,赵树华教授治疗胃脘痛用药以温(1846 次)、寒(1027 次)、平(850 次)性及苦(2039 次)、辛(1862 次)、甘(1770 次)味为主。温性药具有温里散寒、补火助阳、温经通络等功效,主要适用于寒邪客于中焦或素体阳虚、中阳不振所导致的胃脘痛;而寒性药具有清热泻火、滋阴清热、泻热通便等功效,主要适用于阳明腑实等阳热证。苦味“能泄、能燥”,具有清泻火热、泄降气逆、通泄大便等作用。辛味“能散、能行”,具有发散、行气、行血的作用。甘味“能补、能和、能缓”,具有补益、和中、调和药性和缓急止痛的作用,用于正气虚弱诸证[14]。本病病位在胃,但与脾、肺、肝等脏腑关系密切。脾与胃互为表里,脾胃调和,才能维持人体气机正常升降出入运动,如《素问·阴阳应象大论》云:“清阳出上窍,浊阴出下窍,清阳发腠理,浊阴走五脏,清阳实四肢,浊阴归六腑。”又李中梓云:“脾为生痰之源,肺为贮痰之器。”脾失健运,津液不得正常输布,停聚于肺中为痰,湿阻中焦,则影响胃的生理功能。肝属木,脾属土,木旺则克土,可出现胃脘疼痛的症状,故治疗肝气犯胃型胃脘痛时,可应用抑木扶土之法。综上,赵教授在治疗胃脘痛时,同时兼顾脾、肺、肝等脏腑之病理变化。

本研究高频药物统计结果表明:308 首处方中出现频次最高的几味药物及药物关联规则中均体现出燥湿化痰、益气健脾、理气和中之功效,如陈皮、半夏、茯苓、甘草四药为《济阴纲目》中陈皮半夏汤之主要组成,功效为理气化痰,主治痰阻中焦所致恶心呕吐。白术、茯苓、甘草为《太平惠民和剂局方》中四君子汤[15]主要组成,加之陈皮、半夏又可划裁为六君子汤,均为治疗脾胃气虚之经典方剂。香附、木香二味,擅长理气解郁行滞消胀,被历代医家用于气滞气郁之证,为抑木扶土诸方剂中的重要组成。以上诸药功效主治,皆针对本病常见病机。从处方药物网络展示可以看出,赵教授常用处方皆以陈皮、半夏、炙甘草(甘草)、茯苓等药为核心,更清晰地展示了其治疗胃脘痛的核心思路。

复杂系统熵聚类法分析所得的新处方也充分体现了赵树华教授治疗胃脘痛的辨证思路,如新方1“木香_延胡索_远志_党参_砂仁_白术”,方中党参甘温补中,和脾胃,促健运、益气生血,白术甘温性缓,补脾力强,补多于散,善于补脾益气,木香辛温芳香,健胃消食,行气消胀,延胡索辛散温通,理气活血。砂仁辛散温通,醒脾和胃行气止痛,既能增强党参、白术补益之功,又可助木香、延胡索行瘀滞之气,辅以远志芳香清冽,醒脾散郁化痰,为治疗脾失健运,湿浊中阻,气机不畅所导致的胃脘痛有良好的效果。再如新方2“饴糖_炙甘草_陈皮_黄芪_桂枝”,以饴糖为君,辅以黄芪、甘草温补中焦,陈皮理气化痰,桂枝理气和营,与仲景之黄芪建中汤[16]有异曲同工之妙。新方6“大枣_甘草_桂枝_人参”中人参、大枣、甘草组合亦为历代医家补虚扶正的基本元素[17],《素问·玉机真脏论》[18]曰:“胃者,五脏之本也。”赵树华教授在临证中重用补益之品,足见其对经典主旨的深刻理解。

名老中医是中医理论与临床经验的重要载体,学习继承名老中医学术思想与临床经验是造就新一代名中医的重要途径之一[19]。通过本次临床数据挖掘不难看出,赵树华教授治疗胃脘痛以补益中焦、化湿和胃、调畅气机为基本方法。当今社会,人们生活节奏加快,压力增大[20],且物质生活极大丰富导致暴饮暴食,均可导致脾胃功能受损,引起以中焦功能虚弱为主要病因胃脘痛,赵教授应用以上诸法治疗胃脘痛,符合中医流行病学趋势,其经验值得总结、研究。