CT技术研究堆浸散体孔隙结构现状及展望

2019-12-24王文凤

王文凤

(东华理工大学 水资源与环境工程学院,南昌 330013)

矿石颗粒在微生物和溶剂的作用下,矿石中有用的成分随溶液浸出,浸出过程是一个非常复杂的动态过程。浸出体系是流体与孔隙网络结构的共存体[1]。矿石颗粒间的孔隙以及矿石颗粒内部的微孔裂隙,两者构成了一个复杂的孔裂隙网络结构。同时矿堆是由矿石和微孔裂隙组成的复杂多孔介质结构,矿石颗粒构成了堆浸体系中的固体骨架,即矿石颗粒决定了矿石的孔隙结构;液体与气体形成的流体进入到堆浸散体中,在非饱和的散体介质中渗流,渗流状态复杂多变。矿石颗粒在流体的作用下发生动态变化。反之影响孔隙网络结构的变化,孔隙结构的变化则会进一步地影响矿石中有用组分的浸出,从而影响浸出效果和浸出速率[2]。因此需对堆浸体系中的孔隙结构变化特征和演化机理有更近一步的认识和了解。

1 CT技术原理及应用概述

CT是计算机断层扫描技术(Computed Tomography)的简称。1895年,德国的伦琴发现了X射线。英国的Hounsfield发现利用X线从各个方向穿过一个实物时,会发生能量衰减,同时测量这些衰减的能量能得到这个物体的内部信息。经过不断研究,基于X射线的CT扫描机在1971年研制成功。最初对CT的研究是用于医学领域,运用X射线穿过人体的某个部位,从而获得其内部的结构。

CT技术扫描的工作原理可简述如下:试验样品位于X射线源和检测器之间,对样品进行照射,检测器能接收到穿透过来的X射线,从而采集单张投影图。扫描过程中,样品在工作台上旋转一圈,就能采集多张不同角度投影图像。之后通过测量每个方向上的衰减系数的投影信号,最后进行计算机算法重建。

由于不同波长的X射线对不同密度的物体的穿透能力不同,X射线在穿透物体时,数学公式表示如下[2]:

I=I0exp(-μmρx)

(1)

式中:I0—X射线穿透物体前的强度,mR/h;I—X射线穿透物体后的光强;μm—被检测物体单位质量的吸收系数;ρ—物质密度;x—入射X射线的穿透长度。

目前,CT技术对科学的多个领域都产生了巨大的影响。X射线断层扫描技术目前应用于矿产资源加工领域,分析局部流动的多孔介质结构的三维数字化。同时结合计算流体动力学的网格-玻尔兹曼(LB)方法,可以在三维的颗粒层中直接进行孔隙流动模拟,研究不同孔隙尺度下,多孔介质中流动体的运移问题[3]。目前有关孔隙结构的研究主要集中于多孔介质领域,包括岩石、土壤、油气储集层、煤层等。

2 CT技术研究散体孔隙结构特征进展

2.1 国外运用CT技术研究孔隙结构进展

目前对于孔隙结构的研究领域多集中在多孔介质,如岩石、土壤等。随着科学技术的发展,核磁共振成像技术(MIR)和计算机断层扫描技术(CT)在多孔介质的孔隙结构中应用最广。为了研究堆浸体系中孔隙结构的演化规律,国内外的研究者做了许多探索性工作[3-5]。2001年,SEDERMAN等[6]利用核磁共振成像技术对不同粒径下松散和胶结玻璃柱多孔介质开展成像试验,并通过图像处理技术考察了颗粒间孔隙分布特征,同时与统计分析手段相结合,研究了孔隙尺寸、表面积、体积等参数。

同时利用计算机断层扫描技术来研究填充颗粒层复杂的孔隙网络结构以及柱浸前后的填充颗粒进行三维分析,识别出有价值的矿物颗粒比例;并对矿样进行表征。例如,MILLER等[7]为了恢复给定的粒度分布,利用微计算机断层扫描来分析确定矿物暴露的比例。AGORHOM等[8]利用微CT对低品位的金矿样品进行准确表征,对其进行升级,从而改善颗粒特征。CHARIKINYA[9]则采用X射线计算机断层扫描和扫描电镜两种技术相结合的方式分析微波诱发的裂纹损伤,并对其进行表征和定量分析。同时利用图像分割等方法研究CT扫描三维图像的裂纹形态,最终得出在微波处理的颗粒中存在微波诱导裂纹。ATAOLLAH NOSRATI 等[10]运用无损微层析技术研究镍红土矿的团聚行为和团聚体微观结构的变化特征,对内部多矿物组分颗粒的结构和孔隙体积空间分布进行了研究。

目前,许多研究人员借助CT技术研究矿样的孔隙结构时,基于矿石孔隙结构的变化特征,将矿石孔隙的变化特征与矿石内部的矿物组分变化情况相结合。进一步分析浸出过程中矿物的迁移和转化与孔隙结构之间的关系。例如,YOUSEF. GHORBANI[11]把粉碎后的闪锌矿作为原料,填充到浸出反应器当中连续运行11个月。如借助X射线计算机断层扫描分析浸出过程中的样品,从而分析闪锌矿的矿物化学性质对闪锌矿浸出的影响。如图1所示,闪锌矿颗粒在浸出前后过程中矿石颗粒裂纹网络的扩展情况。GHORBANI等[12]利用X射线计算机断层扫描技术,研究用HPGR产生的锌矿石颗粒中的裂纹的发展过程和微裂纹的生长,以及裂纹对金属提取的影响。

图1 浸出过程中裂纹网络的扩展[11]Fig.1 Crack network growth during the leaching for the particles

利用微计算机断层扫描技术对孔隙结构的研究,并不局限于矿石颗粒。在对岩层和土壤孔裂隙的发育情况的研究早有发展。GALDOS等[13]利用X射线微计算机断层扫描评估在三维空间中土壤的结构性质,对土样的形状和孔隙网络的连通性进行计算和评估。TARIK SAIF[14]运用X射线微计算机断层扫描获得页岩在热解过程中微孔隙网络的增长、合并和关闭。WOOLLACOTT[15]利用X射线计算机断层扫描生成的三维图像,测定填充层内的充填密度和颗粒浓度的变化。ALLSHORN等[16]基于多层CT扫描和三维重建方法来获得包裹体的孔隙度剖面和三维分布,从而分析异质性对测量岩芯孔隙度的影响。

2.2 国内运用CT技术研究孔隙结构进展

在国内,对氧化铜、闪锌矿等矿石运用X射线计算机断层技术来获取其在柱浸过程中的孔隙度变化情况早有研究。杨保华等[17]利用X射线计算机断层扫描仪对在柱状浸出试验中的矿石颗粒介质浸出前后的孔隙结构进行扫描。同时对CT图像进行处理,计算出浸出前后各剖面的孔隙度和各层的渗透率。2010年,杨保华[18]利用医用CT对铜矿石散体在微生物浸出前后进行扫描试验,获得柱浸散体二维CT图像,并利用重构技术获得了三维孔隙结构几何模型,实现了浸矿散体孔隙结构的可视化。2012年,姚高辉[19]对单颗粒原矿和矿样内部微孔隙演化规律进行工业CT扫描试验,获得矿石颗粒内部孔隙随浸矿时间的变化规律。尹升华[20]运用X射线CT对填充的废石进行了真实孔隙结构的研究,得出废石堆内速度场与运移通道的分布、孔隙结构的连通性和曲率密切相关。

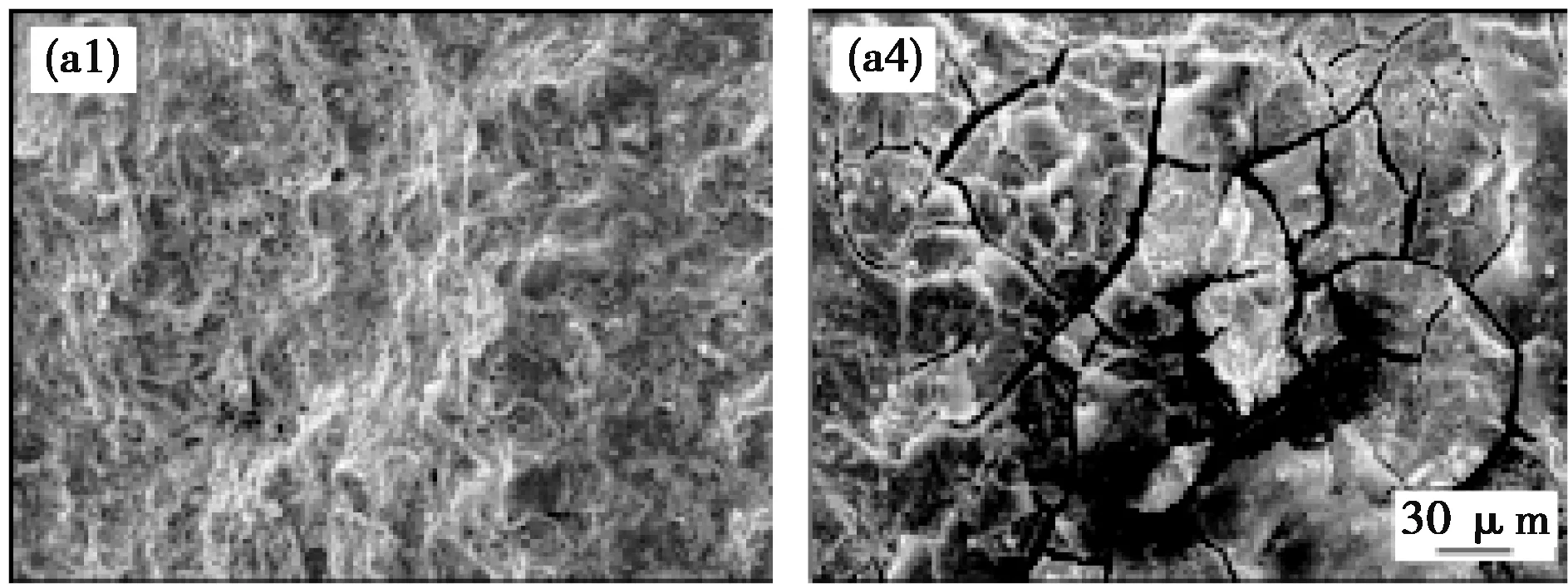

图2 颗粒表面裂隙演化特征[22]Fig.2 Evolution characteristics of particle surface crack

同时,基于微计算机断层扫描技术的前提下,与核磁共振技术两者结合共同研究柱浸过程中孔隙发育变化情况。2014年,薛振林等[18]用破碎后的鹅软石代替柱浸矿石,借助核磁共振技术考察了柱浸过程中矿岩散体结构及颗粒间溶液分布特征,应用T1FLAIR序列获得了边界清晰的散体截面图像;并且结合氧化铜酸浸实验、CT技术和扫描电镜技术,在微观和细观层面研究孔隙和裂隙分形演化特征,得到孔隙率和渗透率随浸出时间的演化规律,建立氧化铜堆浸随时间演化的分形双重介质渗流模型[21]。从微观层面上,氧化铜颗粒表面裂隙演化特征如图2所示,a(1)与a(4)分别是浸泡开始前和浸泡48 h后氧化铜颗粒表面裂隙的演化。杨保华[2]借助X射线计算机断层成像技术,从而获得单颗粒大小1~10 mm依次9个试样的横断面图像,同时借助三维图像分析的技术程序,对三维图像的体积孔隙度、孔径分布和连通性进行了详细的计算和分析。2017年,缪秀秀等[22]利用CT技术对氧化铜矿石浸柱进行探测,并利用图像处理技术构建了双重介质孔裂介质结构模型。余少峰等[23]利用X射线计算机断层扫描对试样进行孔隙成像,分析了柱内颗粒的断裂形貌随曝气率(AR)变化的规律。张硕等[24]使用容重法和计算机断层扫描方法研究三种粒度级配对孔隙度和孔径分布的影响,最终分析得出颗粒级配对填料堆浸床孔隙度的影响。

3 基于CT技术研究堆浸孔隙度所存在的问题

尽管可采取的可视化手段越来越多,但由于孔隙结构的变化复杂性,对多孔介质的孔隙结构的变化特征还没有得到详细的认识。目前许多学者基于柱浸的层面上,对柱浸过程中的孔隙发育变化情况有了更近一步的研究[25]。但同时也由于各种技术手段的精度没有达到很高的层次水平,从而限制了矿堆孔隙变化规律的研究[26]。

1)所采用的CT精度不够高。矿堆中的孔隙网络结构,除了散体颗粒间的孔隙以及矿石内部的孔裂隙,还有矿石颗粒间和矿物颗粒内的孔隙,这样的微观孔隙的孔喉直径大部分小于微米级,但目前的CT研究尺度还没有到达这个层次。当前工业 CT 的图像分辨率通常较低(几十至几百μm),尽管微米 CT 的分辨率可达到微米和亚微米级。但CT技术的分辨率限制了扫描样品大小。样品尺寸越大,分辨率将会受到限制,从而使得矿堆结构与矿石内部结构无法在同一扫描精度下同时被揭示,宏细观结构的研究则相互独立[1]。

2)扫描样本大小受到限制。由于CT技术需将样品放置于工作台上进行扫描,扫描系统的工作台限制了放置样品的尺寸大小。对一些尺寸大的样品和溶浸柱,不能全部获得样品的所有数据,无法给出一个完整的孔隙结构数据,影响测量数据的准确性,从而限制部分柱浸试验的进行和研究。

3)孔隙结构参数量化程度不够高。CT扫描虽能初步地显示出样品或小型溶浸柱内部的孔隙结构,但对孔裂隙尺寸等详细参数的量化程度不够高。虽然有研究学者对闪锌矿颗粒内部的孔隙空间的分布特性进行分析,但是并没有对孔裂隙尺寸等参数进行量化[26]。

4)矿石浸出过程微观孔隙演化规律探讨不多。目前,国内外对矿石浸出过程中微观孔隙的分析还没有更进一步地探讨。主要是由于样品大小和CT精度间的矛盾还没有得到解决。目前对浸出体系中孔隙网络结构的研究基本上都是矿石颗粒内部和矿石颗粒间的孔隙结构,还没有深入地研究矿石在浸出过程中微孔裂隙的演化规律。

4 前景展望

在生物浸铀的过程中,借助CT技术和其它可视化手段对浸出过程孔隙结构的研究还尚属空白。对铀堆浸过程中对溶质迁移与矿物变化规律也未揭示。当前,对生物浸铀堆浸研究还多集中在溶浸液渗流方面,对于生物作用下铀矿物溶质运移及其矿物反应甚少且不够深入。尽管运用CT技术研究孔隙结构存在局限性,但该技术手段在不断地发展,同时在铜矿和闪锌矿的柱浸过程中都获得了不错的效果。浸铀过程同样可以借助该技术手段探讨浸出过程孔隙结构的演变规律及渗流演化规律,笔者认为CT技术应用于生物浸铀过程中研究孔隙结构变化特征具有很大的前景。

5 结论

1)CT技术应用于堆浸体系方面众多,多集中于粉碎工艺的效果、矿石颗粒的表征及柱浸过程的活动[27]。对破碎工艺效果的研究即利用CT技术查看运用破碎手段比较破碎前后的颗粒,观察破碎效果是否达到工艺效果。同时与破碎后矿物的暴露比例及颗粒损失程度相结合,共同评价破碎工艺效果的好坏程度。运用CT技术对柱浸过程活动的研究多是对浸出过程中溶浸柱内部孔隙网络结构和孔隙度以及矿石的化学和结构变化的研究。浸出结束后,利用CT技术对溶浸柱内矿石的状态和残渣的化学和物理变化特征进行研究。

2)CT技术作为一种分析技术,存在很大的潜力。国内外运用CT技术对堆浸散体孔隙结构的研究在不断地发展。随着CT技术精度的加强,同时与其他分析技术手段相结合,研究浸出过程中孔隙变化特征与矿物的演化规律将成为一种新趋势。这对揭示堆浸浸矿机理提供了可能。