人口迁移与城乡基础设施配置的时空减贫效应研究

2019-12-24兰峰,陈哲,甄雯

兰 峰,陈 哲,甄 雯

(西安建筑科技大学 管理学院,陕西 西安 710055)

在当前中国扶贫攻坚战取得巨大成效的同时,要清醒的看到,由于人口基数大、贫困程度深、地区发展不平衡等问题的存在导致扶贫任务依旧艰巨。目前,我国贫困人口主要集聚在“西部和边远地区、高山区以及少数民族聚居区”等集中连片特殊困难地区,凸显“空间贫困陷阱”[1]。十九大报告提出“确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫”。中央扶贫开发也作出了“重大力量推进连片特困地区扶贫攻坚”“大幅度提高扶贫标准”的重大决定。宁夏六盘山区生态脆弱,土地瘠薄,常年干旱少雨,自然灾害频繁,水土流失严重,是《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》公布的全国14个集中连片特困地区之首。本文针对宁夏少数民族贫困区生态移民工程、劳动力乡城转移和城乡公共品配置现状,探究人口迁移、城乡基础设施资源与减贫的内在联系,揭示西部少数民族集聚区人口迁移背景下基础设施配置减贫的微观机理,为西部贫困地区反贫治理的提质增效生成新思路。

一、文献回顾

(一)乡城劳动力转移减贫效应方面

长时期以来,学者们着重关注乡村劳动力转向城市、二级城镇的迁移行为,Kuznets[2]搭建了城市化经济效应的基本框架;蔡敬梅[3]指出,产业集聚的城市化效应大幅提升了劳动生产率;Harris和Todaro[4]阐明劳动力乡城转移成为社会普遍现象,即农村剩余劳动力转向城镇非农产业实现增收;Christiaensen等[5]指出,城镇发展要素集聚、生产效率结构提升、乡民收入增长,是集聚经济、知识溢出、城市化外部性的综合体现,也是分析城市化带动经济发展、经济增长减缓城乡贫困的惯常逻辑。然而,Dorosh和Thurlow[6]认为,大城市的非农就业机会并非适合所有乡村贫困人口;都阳和朴之水[7]研究发现,禀赋不足、人资差异深刻影响贫困家庭在劳动市场的表现。外出距离对迁移决策产生负面影响,短距离迁移、业态需求分化了农村劳动力的城市选择[8];兰峰和焦成才[9]指出,城市住房价格存在空间分异,房价“筛选机制”下的社会隔离愈发强化;王小鲁[10]的分析认为,城市规模正向影响着集聚效应,产业结构的福利减贫因城而异,主要体现为:城市级差分化了非农活动对弱势劳动力的需求,大城市更青睐有一定教育背景和熟练度的可塑劳工;囿于大城市“高收入、高失业风险”的桎梏,弱冒险的乡村劳动力会主动流向二级城镇参加非农产业;即便城市失业率趋同,但考虑到远迁成本、风俗文化、邻里社会,部分农村贫困人口也会优选本地二级城镇就业创收,这在中国西部少数民族区域体现得更为充分。农村劳动力流向城市也出现不少负面作用,诸如土地浪费[11]、女性劳动力外出危害家庭健康[12]、加剧乡村离婚率[13]等问题时有发生,故乡村劳动力中性适度的迁移指引、持续减贫值得关注。

(二)移民工程减贫效应方面

囿于生产资料与空间,农户对自然灾害的敏感、焦虑与生俱来。Islam和Walkerden[14]研究发现,以亲属契约、邻里桥接关系为纽带可有效抵抗极端气候事件,随着时间的推移,家庭天生契约关系愈发凸显作用,考虑到生态恶劣、灾害频发地区的农民生计难以持久保障,立足集中安置的生态移民应运而生;李文静等[15]发现,易地扶贫主战场集中在资源禀赋弱、生态环境差等区域;而胡联和汪三贵[16]指出,中国西部移民区新型建档立卡制面临“精英俘获”风险。以宁夏回族片区为例,李禄胜[17]与邰秀军等[18]依据移民新村为研究样本,结合移民安置、扶贫空间重构、生计恢复与发展等层面集中探讨了贫困减缓,就效果而言,集中但不连片移民空间构造最有效;黎洁[19]基于陕南片区的调查,具体研究了安康市移民户迁移年限、资本禀赋等特征对生计恢复与发展的影响;进一步地,李文静等[15]通过对三峡库区移民致贫因子的精准辨识,提出注重心理干预、提升技能培训、强化人力资本等减贫路径,故移民工程的“绣花”工作不可或缺。

(三)基础设施建设的减贫效应方面

全球基础设施建设引起学术界广泛关注,Ravallion和Chen[20]认为,发展中国家经济减贫位于倒U型曲线右侧,尤其是2008年后中国的基础设施年均投资额以20%以上高速增长,为中国经济持续增长贡献力量,二者又互为因果、相辅相成[21-22],基础设施配置减贫的惯常逻辑显然成立;Deichmann等[23]利用墨西哥南部地区等样本,证明路桥、水利水电、教育设施持续配置的经济回报率高,显著减缓城乡贫困。值得注意的是,单德朋[24]从效能和结构两方面阐述了教育基础设施建设的减贫效应,提出教育的人力资本积累、示范、溢出与内涵理念培养等效应有助减贫;而王娟和张克中[25]指出,中国农村科教文卫体公共品对于减贫显然有一定“门槛”并且无助逃离贫困;谢申祥等[26]明确了基础设施配置减贫的三个逻辑路径:第一,基础设施配置、经济增长、减弱贫困三者共生。第二,交通基础设施配置通过增加农民在城市的就业率实现增收减贫。第三,配置基础设施可有效改善农民在市场上的信息不对称,促使人、地、物等综合要素优化配置,带动城乡贫困群众减贫;郭劲光和高静美[27]研究发现,基础设施配置的量质同升对乡村收入分配不平等的影响存在差异;樊丽明和解垩[28]指出,当前中国公共转移支付对弱化贫困脆弱性作用甚微。在城乡二元体制下,有效增加涉农公共品供给[29],合理指引不同迁移群体充分享受基础设施福利效应显得尤为重要。

综上,统筹人口迁移与基础设施配置的减贫效应研究还不够充分,二者的协同关联又不可割裂,亟待研究和明晰西部少数民族聚居区扶贫空间重构的演化机理。可能的贡献在于:(1)利用基础行政区域的实证数据,测度人口迁移下的城乡基础设施配置减贫效应。(2)验证回族、汉族群众的错位迁移,识别出不同群众迁移与城乡基础设施配置的减贫效应,为精准扶贫提供参考。(3)从减贫视角审视了西部少数民族聚居区城乡基础设施供给的完备性,便于政府从人、地、物层面优化城乡基础设施配置结构,促使反贫事业提质增效。

二、研究范围与数据来源

(一)研究区域概况

宁夏是中国五大少数民族自治区之一,也是全国最大的回族聚居区,下辖5个地级市,9个市辖区、两个县级市、11个县,常住人口约681.79万人,北汉南回的民族空间格局较为显著,全区北跨黄河上游灌溉区,南接六盘山脉,中南部山区经济发展水平明显滞后北部川区平原。随着国家“三西”扶贫工程的启动,宁夏在中南部山区进行了“生态移民”“易地扶贫搬迁”等大型移民工程。自“十一五”末开始,宁南山区至中北部川区的移民规模空前壮大,典型的回族移民安置点有北部川区的贺兰县等区域。

(二)数据来源与处理

本文的数据分为时空两个层面。为保证研究单元的空间完整性,本文选取1995—2016年的所有县区行政单元进行空间维度研究;考虑到行政单元年际变迁,为保证年际间细化变量的可比性、可得性、针对性,本文选取2007—2016年间较为稳固的14个典型的县级行政单位进行时间维度研究,分别为永宁县、贺兰县、灵武市(县级)、平罗县、盐池县、同心县、青铜峡市(县级)、原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县、中宁县和海原县。在计量方面采用2007—2016年的国民经济与社会发展数据,包括农村人均可支配收入、城镇常住人口比重、校生数量、医疗床位数、文体机构数、经济类基础设施投资完成额、人均GDP、在岗职工数、农村家庭人均消费支出等;地理研究方面的数据有6期(1995年、2000年、2005年、2010年、2013年、2016年)矢量数据,借助ArcGIS 10.4平台提取全国基础地理数据,其他数据来源于各区域统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报、扶贫办内业资料、实地走访等。个别年份的缺失数据借助拟合法进行插补处理,对于地理矢量数据进行了投影坐标系转换和校准;变量计量误差控制由Stata14.0平台提供支持。

三、经验分析

(一)空间维度的研究

1.空间模型

重心模型。假设样本区由n个次级单元构成,独立样本重心以校对的当地人民政府经纬坐标为基准,i单元的重心坐标为(xi,yi),Gi为该单元各因素(常住人口、城乡基础设施年末实际投资额、农村人均可支配收入)的数量,则研究区对应的重心坐标测算公式如下:

(1)

重心耦合度测量模型——空间重叠性。本文以两者笛卡尔坐标距离测度空间重叠性,空间耦合性高低与距离成正相关,E、P表示不同重心相同年份的空间经纬坐标。计算公式如下:

(2)

其中,R为常数,是转换笛卡尔坐标距离的常量,取111.11km。

重心耦合度测量模型——变动(迁移)一致性。变动一致性θ指代两者重心前后时点移动的矢量夹角(其中θ∈[0,π]),对θ取余弦值C(其中C∈[-1,1]),取值为-1表征反向,取值为1表征正向。设重心较前时点的空间经纬度变化量分别为Δx与Δy,由余弦定理推知:

(3)

2.运算结果与分析

结合本文数据,分别测算出1995年、2000年、2005年和2016年间的宁夏自治区常住人口、基础设施年末投资完成额、农村人均可支配收入的重心地理坐标,考虑到可视化效果,在不影响趋势分析情况下,回族、汉族常住人口仅含1995年、2000年、2005年、2010年、2013年、2016年份的数据,将计算所得历年3种重心坐标代入式(2),得出历年各重心坐标空间移动距离和移动方向,在ArcGIS 10.4将其映射成曲线段,图形边框坐标系选用校正的地理经纬度,并绘制空间变化轨迹如图1—图5所示。

由图1—图5可知,基础设施年末完成额重心在1995—2005年偏西北迁移,2005—2016年期间明显往东南迁移,与农村人均可支配收入重心在1995—2005年偏西迁移,以及2005—2016年期间迅速南移存在一定耦合关系,且二者重心坐标在1995—2016年期间始终相离不远,位于宁夏北部川区腹地,这与北部川区冲积平原大城市集中、经济增长快、城乡基础设施建设效率高有关。自“十一五”以来,国家和宁夏少数民族自治区基建投资明显偏重宁南山区,其中,大型水坝、村村通公路、自来水入村等基础设施建设力度空前增强,2005—2016年间农村人均可支配收入与基础设施年末完成额的重心开始南移,显现出向少数民族聚居重心靠拢的趋势,贫困减缓面逐步增大,并将福利覆盖到少数民族群众。

图3显示,宁夏少数民族自治区的常住人口重心在逐年北移,尤以2005—2010年期间北移速度最快,回汉常住人口重心南北差异较大,其中,回族常住人口重心目前停留在红寺堡区域,囿于回族人民的“寺坊制”环居模式,以及宁南山区闭塞的地理隔离特征,回族群众极少进行大规模自发迁移。自20世纪90年代在国家移民工程与21世纪易地扶贫政策指导下,宁南山区8县区部分回族群众开始集中北迁,其中,宁南山区23万回族群众集中迁居红寺堡及周边区域便是一个现实印证。汉族常住人口重心位于利通区北部,这与汉族群众偏好北部川区大城市,热衷乡城劳动力转移有不可割裂的关系。加之历史遗留、地理差异、文化信仰等因素影响,宁夏少数民族自治区北汉南回的民族空间格局进一步分化人口迁移趋势,但整体北迁、远离生态脆弱区的迁移行为已十分显著,有助于降低脱贫成本、彰显减贫效果。

3.耦合态势及意义

基于上述分析,对已有的重心坐标进行比对,将其代入式(2)和式(3),分别得到回族常住人口重心、汉族常住人口重心、基础设施投资年末完成额重心与农村人均可支配收入重心的耦合计量结果,如表1所示。

表1 空间重叠性与变动一致性

由表1和图1—图5可以观察空间重叠性和变动(迁移)一致性的走向,以下是对空间耦合态势以及深层意义的分析。首先,回族常住人口重心与农村人均可支配收入重心的空间重叠性逐步增强,并渐近集聚在半径25千米的区域圆上,说明回族人口北迁对宁南山区农民增收有显著影响力,宁夏中南部地区贫困面广泛,农村人均可支配收入重心的逐步南移大幅减缓了宁夏全区的贫困发生率。二者的变动一致性在1995—2000年间较微弱,在2000—2016年反向一致,说明群众迁移的减贫具有一定滞后性,但从长时间序列来看,回族群众脱离环境制约北迁至宁夏中南部地区为减缓贫困贡献巨大。其次,汉族常住人口重心与农村人均可支配收入重心的空间重叠性在2000—2010年逐步加强,这与汉族群众偏好迁居北部大城市、劳动力转向高级别城镇有关,汉族常住人口重心北移亦促进宁夏南部山区农村人均可支配收入的持续增长,在2010—2016年间二者的重叠距离开始增大,源自汉族群众与农村人均可支配收入重心相向迁移过程中实现了纬度交会,而后续反向移动实现贫困面高幅减缓。就变动一致性而言,2005—2016年间汉族迁移与减贫面相关度要稍逊于回族,但汉族的自发迁移行为一定程度上促进了回族群众有组织的迁移进程。最后,城乡基础设施实际投资额与减贫面在1995—2005年间相关度微弱,甚至还出现正反作用,彼时的基础设施配置结构仍旧单一,是弱化减贫效率的重要内因,虽有资料显示宁夏少数民族自治区开始关注南部山区基本建设投资,但投资力度明显侧重北部川区,引致全区基础设施配置减贫效果不甚理想;在2005—2016年间空间重叠性持续增长,集聚在半径12.5千米的区域圆上,说明城乡基础设施配置已偏向贫困减缓面。事实上,宁南山区近十多年来基本实现村村通公路、自来水进村、科教文卫资源初步配置,扶贫决心与投资力度都显著改观,城乡公共品资源配置的结构性提升成为减缓贫困的主要推动力。

(二)时间维度的研究

前述研究从人口迁移、城乡基础设施配置层面衡量对减贫产生的影响作用,结果表明,回汉民族群众迁移与减贫具有长期空间均衡关系,而城乡基础设施供给减贫却有多样的空间表现,为进一步探究人口迁移背景下城乡基础设施配置减贫的微观机理,则需要在时间维度细化变量进行计量分析。

1. 变量选取

变量选取的内生性问题不可回避,故本文在充分选取外生变量的同时,尽可能使用时滞的自变量数据以规避逆向因果带来的计量误差,并分类优选重要解释变量与控制变量以弱化遗漏变量风险。

因变量的选取。参考前人研究,在长序列贫困发生率数据缺失的前提下,本文可选取农村人均可支配收入代理贫困指标[24]。

自变量的选取。本文选取以下自变量:人口迁移层面,考虑到迁移群众的原住地大多集中在贫困农村,迁入地纷繁多样,迁移形式主要有“农村劳动力乡城转移”和“移民工程”两大类,以上因素都直接引致城乡常住人口结构的改变,故选取剔除人口自然变动的年末城镇常住人口比重(滞后1年)代理人口迁移变量;基础设施配置层面,目前学界的一种主流分类是:(1)参见世界银行发布的《1994世界发展报告》。经济类基础设施、社会类基础设施,考虑到路桥、水利、通讯等大型经济类基础设施建设周期长,数据难闭合,受限于国家重大五年规划等特点影响,故本文选用年末人均投资完成额代理经济类基础设施变量,并逐年叠加(滞后5年),以与群众生活密切相关的科教文卫体指标代理社会类基础设施变量。

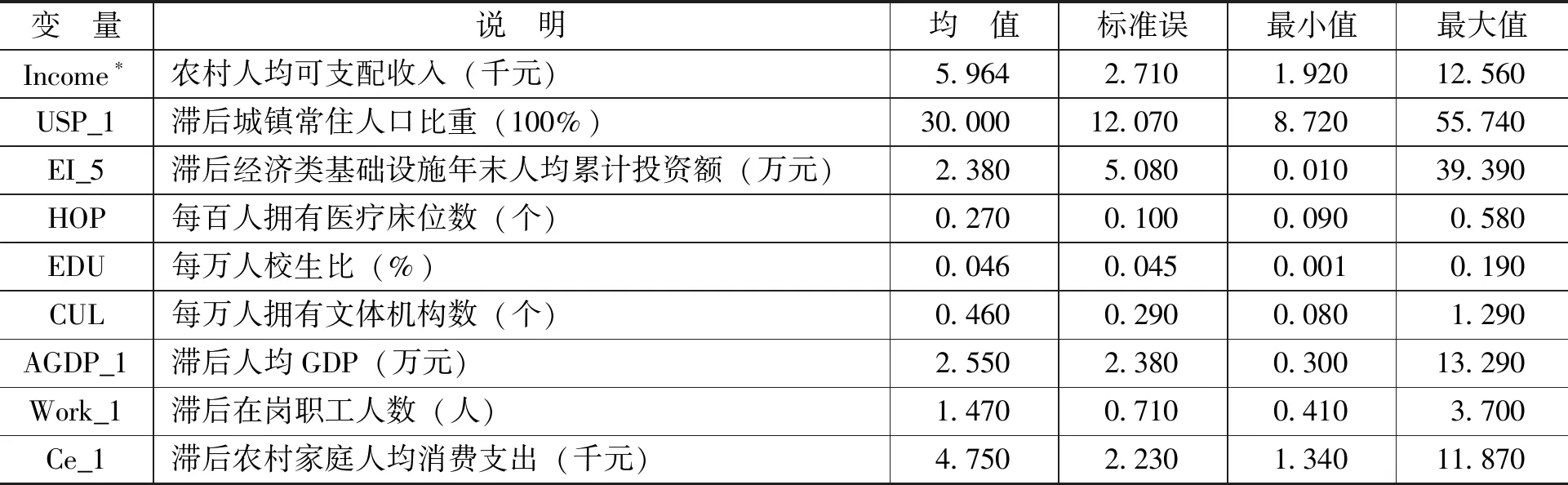

控制变量的选取。结合文献述评,本文从就业岗位、区域经济发展水平、农村消费三个层面控制可能影响减贫的因素,即选取滞后1年的在岗职工人数、人均GDP、农村家庭人均消费支出三个变量进行控制。值得说明的是,为了规避变量标准化的弊端,我们通过量纲控制,确保数值分析不失去经济含义。借助Stata14.0平台,通过描述性统计分析,结果如表2所示。

表2 变量的描述性统计表(N=140)

2.模型设定与误差控制

面板数据自身有解决遗漏变量、提供更多动态信息的优势,借助Stata14.0平台运行面板数据固定效应与随机效应估计得分的Hausman检验,(2)限于文章篇幅,不赘举借助Stata14.0优选面板数据计量模型及OLS试算的各类结果。留存备索。发现P值为0.000,故强烈拒绝“固定效应弱于随机效应”的原假设,立足宁夏县域回汉民族人口比例、地理资源环境等实际以及个体固定效应μj变动对复合扰动项(μj+εj,t)的影响,同理进行混合回归与个体固定效应模型的Hausman检验,发现个体固定效应最优,且使用聚类稳健标准误能进一步说明异方差稳健,(3)虽然我们对于异方差的具体形式并无把握,但聚类稳健标准误也是异方差稳健的。故模型设定为优选的县域固定效应模型:

(4)

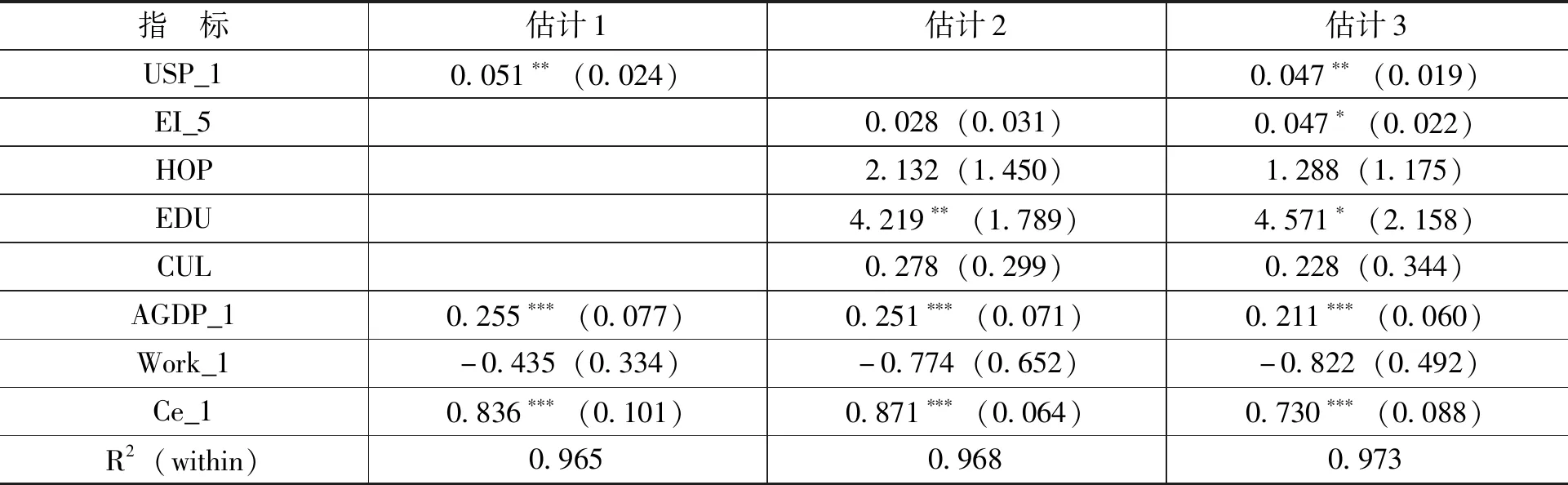

3.计量结果

根据式(4)测度人口迁移背景下城乡基础设施配置减贫的微观机理,各代理变量的回归结果如表3所示。由表3可知,人口迁移作为单独解释变量对减贫有显著的正相关影响。细化城乡基础设施变量后其解释力虽然增强,但是显著水平高的变量个数明显不足,基础设施配置的直接减贫效果低于预期,统筹人口迁移与城乡基础设施的所有变量发现,医疗设施配置和文体设施配置的正向减贫作用不显著,经济类基础设施配置和教育设施配置对减贫的正相关度增大,整体解释力贡献进一步强化,凸显人口迁移背景下城乡基础设施配置减贫的微观机理。计量选取的控制变量中有两个起到较好稳定作用,然而在岗职工人数变量的回归结果令人意外,我们分析,这是由于转向城市的扶贫群众大多是各岗位的临时从业人员,长期在编岗位人员较少,且城镇就业的门槛效应更加分化了农村劳动群众的业态选择,在岗(在编)职工人数不能很好表征城市劳动密集型就业人员的真实数量,进而引致城镇就业统计失真,与此对照的入职保障无从谈起。

表3 人口迁移与城乡基础设施配置对减贫的影响(N=140)

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号中是系数的聚类稳健标准误。

四、结论与建议

本文基于空间分析与固定效应模型研究发现,人口迁移、城乡基础设施配置与减贫呈显著正相关关系。迁移层面,回族群众迁移较汉族存在明显时空滞后,呈现北汉南回的民族人口空间格局,人口迁移的单系统减贫效果显著,说明贫困地区人口流动、集聚与生计演绎具有强烈的现实关联,贫困群众通过乡城转移、易地搬迁等形式流向大城市谋求生存,取得系列减贫成效;城乡基础设施配置层面,各子变量的独立减贫效应低于预期,基础设施配置的减贫效应较人口迁移存在空间分异,结合“面子工程”“摊大饼式发展”的实地调研背景进行分析,笔者认为,空间失配与错配是弱化城乡基础设施配置减贫成效的主要症结;研究以人口迁移与城乡基础设施配置为测度对象,结果表明全变量减贫的解释力逐步增强,但交互协同效应明显不足;医疗、文体设施的正向减贫趋势均不显著,然而,控制变量人均GDP持续正向显著,说明虽然城镇福利效应覆盖到多数贫困群众,但医疗、文体等基础资源分配依旧不均衡,存在公共品群众覆盖的极化效应,推知人口集聚、基础设施空间不均等进一步加剧了贫富两极分化。

基于以上分析提出建议如下:首先,宁夏少数民族聚居区人口迁移总体有益减贫,其中,回族群众迁移较汉族存在明显空间滞后,且时空迁移的北跨趋势愈发凸显。继续加大中国西部少数民族迁移扶持政策力度,与之匹配的移居配套要因群而异、因势利导,保持适度的迁移指引,实现各族人民的和谐共处与可持续发展。其次,宁夏少数民族聚居区城乡基础设施配置减贫呈现多样均衡关系,且时空滞后效应明显,但医疗、文体设施配置的减贫效果始终不显著。社会各界要秉持正确扶贫观,关注移居弱势群众的基本保障,达成经济类基础设施建设的量质统一,避免极化投资、面子工程,实现城乡基础设施协同配置与基本公共服务均等化。最后,统筹人口迁移背景的城乡基础设施配置减贫效果显著,有理由相信,迁移、公共品配置两大子系统是扶贫关注的焦点。建议地方政府将城乡人口与公共品配置纳入统一协调的扶贫规划,重视乡村衰退问题,即以发展、联系的眼光看待扶贫问题,做好西部少数民族地区扶贫的系统工程,实现乡村振兴与城乡重塑。

改革开放40年来,举世瞩目的中国经济发展背后潜化着显著减贫成效,为世界减贫发展作出不可磨灭的贡献,相关部门要持续并高度重视西部少数民族贫困群众的生活境遇,激发人口迁移与城乡基础设施配置的空间协同减贫效应。