基于新闻框架的警察媒介形象建构与变迁

——以2009-2018《人民日报》与《南方都市报》的涉警报道为例

2019-12-23齐卫颖

齐卫颖 张 岳

(河南警察学院,郑州 450046)

一、研究背景

“新闻媒介是‘外部世界与我们头脑中的图画’之间的桥梁”[1],在当前高度媒介化的信息社会,媒介报道成为人们认识客观世界的重要途径。组织、群体或个体在媒介报道中所呈现出的形象,即媒介形象,既反映了人们对报道对象的认知,也影响着人们对报道对象的态度与评价。警察作为“维护国家安全与社会秩序的武装性质的行政力量”[2],其良好的媒介形象能够有效增强执法群体的公信力,提升群众的安全感与幸福感,有助于维护社会的稳定发展。

开展警察媒介形象的研究,能够增加公众对警察群体及警务工作的认识,为警察媒介形象的提升提供参考,促进和谐警民关系的发展。然而目前关于警察媒介形象的研究相对较少,且缺乏历时性的形象变迁分析。与此同时,近年来在大众媒介和自媒体中出现了较以往数倍之多的涉警事件,如“雷洋案”、“于欢辱母案”等。在频繁的媒介曝光中,影响了警察的媒介形象。基于此,本文将探究大众媒介对警察形象的建构以及警察媒介形象的历史变迁。

二、研究路径

(一)理论基础

框架(Frame)概念是由戈夫曼(Goffman)在《框架分析》中提出的一个源自心理学的概念,指人们组织事件的原则与主观参与的过程,在此基础上,戈夫曼尝试回答人们如何建构社会现实的问题[3]。甘姆森(Gamson)提出新闻框架由“框限”与“内在结构”两个层次构成[4],根据一定准则选择不同的新闻事件或新闻事件的不同方面作为报道内容,并按照一定的逻辑对新闻事件内容的各个要素进行重新排列、组织,建构出具有某种含义的新闻文本。恩特曼(Entman)则进一步指出“框架的要素是可调大小的”[5],通过加强或削弱新闻事件的某些部分,使事件的某个或某些属性得到放大或突显。新闻框架能够界定报道事件的性质与报道主体的角色,引导受众的关注点,因此,新闻框架成为大众媒介建构社会现实的一种方式,从建构主义视角研究新闻报道对社会现实的框架建构成为框架分析的重要内容。

(二)研究方法

本研究运用新闻框架理论与内容分析方法进行内容量化与文本质化的综合分析,以期能准确、系统地揭示出警察媒介形象的历史变迁。内容分析法是“一种在系统的、客观的和定量的方式中为了测量变量,研究和分析传播内容的一种方法”[6]。研究采用内容分析法对涉警新闻的报道数量、报道议题、报道倾向等进行统计,结合框架理论分析新闻媒介与社会现实之间的互动,从而察知涉警报道的新闻框架及其建构机制,获得警察媒介形象的报道框架及其变迁。

(三)数据采集与编码

近年来我国社会快速发展,尤其在近十年中我国成为全球第二大经济体,整个社会正经历着深刻的社会转型,本文以近十年(2009 年1 月1 日至2018 年12 月31 日)为时间范围进行研究。分析内容源自《人民日报》与《南方都市报》,《人民日报》为中共中央的机关报,具有很强的权威性和代表性,《南方都市报》是南方地区发行量大、竞争力强的都市类报纸。两报各有特色,相互补充,以这两份报纸作为研究样本,能够较为清晰全面地呈现警察媒介形象的历史变迁。

研究以“警察”为关键词分别对两报的图文数据库进行全文检索,在研究的时间范围内分别得到5688 篇与2411篇报道。检索结果中存在大量与本文研究对象无关的新闻报道,即在报道中提及“警察”一词,但报道内容、主题与警察内容无关,且不涉及任何对警察的评价。研究者与三位编码员逐一阅读,去除了大量重复项与无关项,最终获得《人民日报》有效涉警报道1305 篇、《南方都市报》有效涉警报道1306 篇。

根据研究目的,本文主要设置了三个编码类目。首先,统计两报在2009 年至2018 年期间各年份的涉警报道数量。其次,将涉警报道的议题分为警务活动、公安管理、职业道德、违法乱纪、其他等五个类别,其中,警务活动指警察和警察机关依法开展的“体现警察性质和实现警察职能的具体活动”[7];公安管理是“公安机关内部的组织管理与队伍建设活动,以及相应的内外关系沟通与协调”[8]。第三,统计涉警报道中对警察所持的正面肯定、客观中立、负面消极的态度倾向。在正式编码前,研究者与三位编码员进行了多次内部训练,随后在涉警报道数据库中随机抽取10%的样本进行信度检验,计算平均相互同意度后,得出信度为0.92,具备较高的编码信度水平。

一、研究发现

(一)两报涉警报道变量的描述性分析

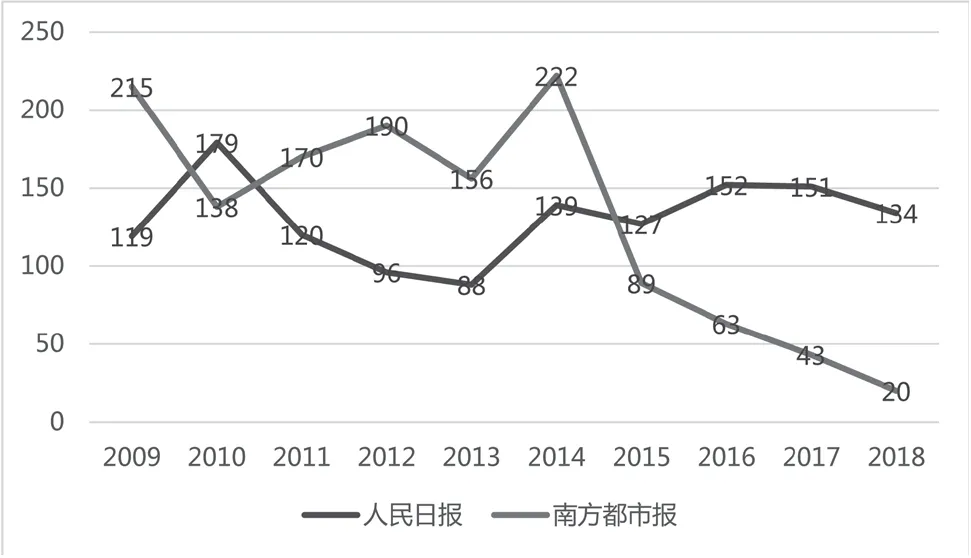

报道数量。两报在十年间的涉警报道总数相当,但各年份的报道数量却相差较大。在总体趋势上,《人民日报》的涉警报道数量在小幅变化中趋于稳定,《南方都市报》的涉警报道数量波动较大且从2015 年后急剧下降。《人民日报》涉警报道峰值出现在2010 年,为179 篇;2009 年与2014 年,《南方都市报》的涉警报道达到高峰期。

图1 2009-2018年《人民日报》与《南方都市报》涉警报道数量分布

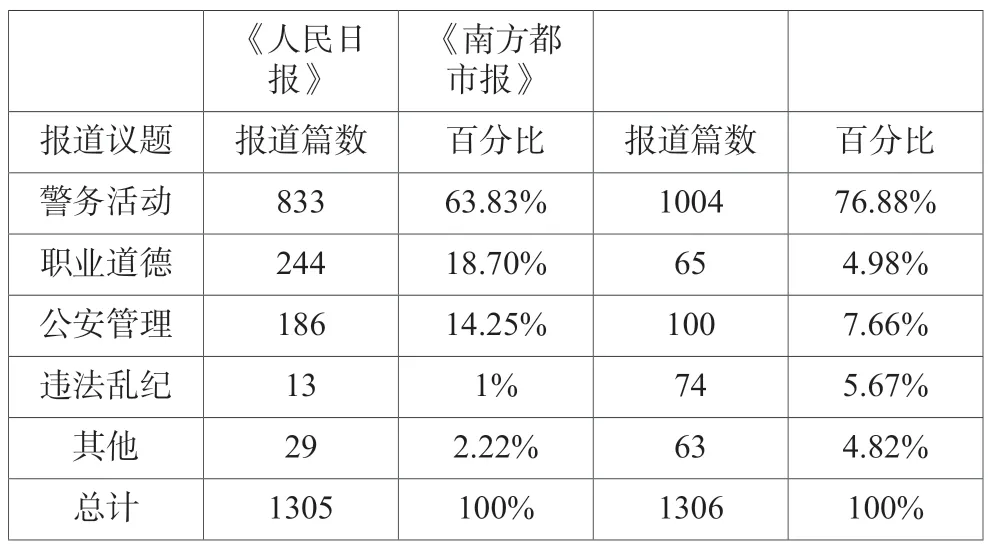

报道议题。两报始终将警务活动类议题作为报道的主要内容,且该议题数量在各年份涉警报道中所占比重也远高于其他议题,显示出两报议题的设置与警察职责的一致性。在警务活动报道之外,两报对其他选题的侧重各有不同。《人民日报》更加关注职业道德类与公安管理类的报道,《南方都市报》中公安管理类与遵纪守法类的报道相对较多。

表1 2009 年-2018 年《人民日报》与《南方都市报》涉警报道议题分布

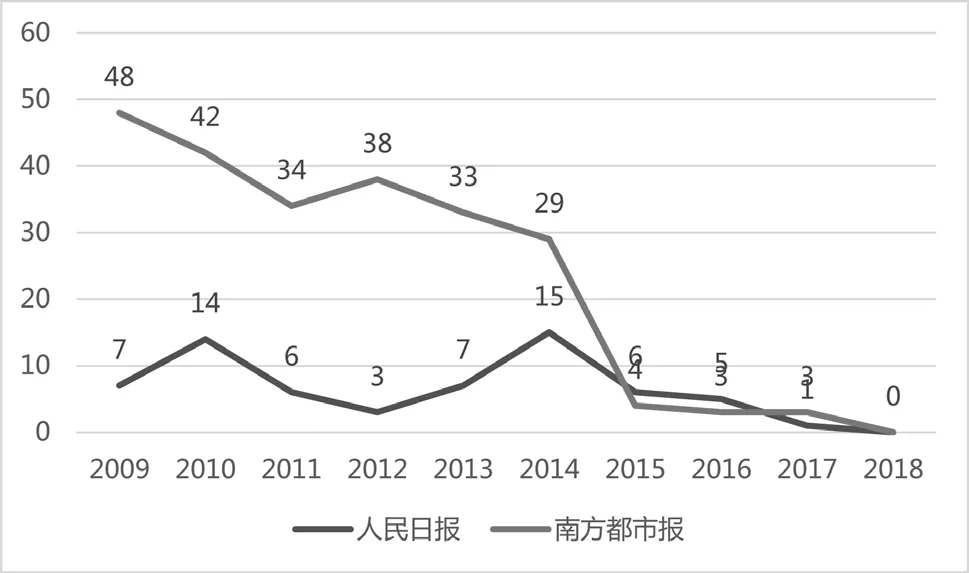

报道倾向。两报涉警新闻的报道倾向存在明显差异,《人民日报》的涉警报道以正面为主,共834 篇,占比63.91%;其次为中立倾向,占31.19%;负面报道数量最少,仅占4.90%。《南方都市报》涉警报道以中立为主,共848 篇,占64.93%;其次为负面报道,占17.92%;正面报道的数量比负面报道少10 篇,共224 篇,占17.15%。三种态度倾向在各年份的报道中所占比重也有较大变化:《人民日报》两次出现负面报道的高峰,分别为2010 年的14 篇、2014 年的15 篇。《南方都市报》的负面涉警报道集中出现在2009 年至2014 年,其中2009 年的数量最多,占其负面报道的20.51%。2015 年至2016年,负面报道在两报的涉警报道中所占比重大幅下降;至2017 年、2018 年,两报负面报道占比趋紧于零。

图2 2009 年-2018 年《人民日报》与《南方都市报》涉警报道负面倾向分布

(二)两报涉警报道的新闻框架

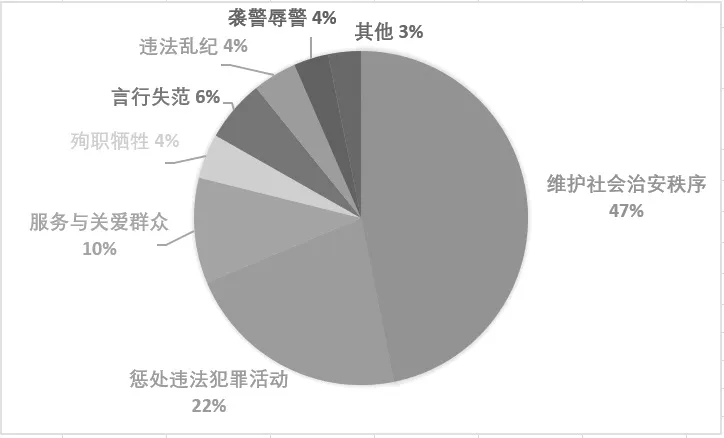

本文依据警务工作的范畴,在编码过程中逐步建立起“维护社会治安秩序”、“惩处违法犯罪活动”、“服务与关爱群众”、“殉职牺牲”、“言行失范”、“违法乱纪”、“袭警辱警”、“其他”等8 个新闻框架。部分报道内容涉及多个框架,根据报道内容与倾向,选择最为主要的属性作为其新闻框架。

戈夫曼的社会角色概念指出,在面对陌生人时,我们常根据外在的肤色、性别、年龄以及比较容易获得的学历、职业、职位等角色来做出判断[9]。由于警察特殊的职业性质,人们在认识警察时往往会采用角色基模,这种集体无意识指导着媒介在组织涉警报道时常采用“维护社会治安秩序”、“惩处违法犯罪活动”的新闻框架。这两类框架的报道数量在两报涉警报道中均占极大比重,累计占比分别为47%与22%,且始终贯穿于十年的涉警报道中,符合人们基于角色基模对警察的认知。在《人民日报》的报道中,这两个框架的报道多以正面为主,《南方都市报》的此类报道则以中立为主。

图3 2009 年-2018 年《人民日报》与《南方都市报》涉警报道的新闻框架分布

“服务与关爱群众”与“殉职牺牲”框架的报道数量虽不及前两类新闻框架,十年累计报道总量分别为297 篇、126 篇,但两报每年皆会出现这两种框架的报道,占比相对稳定。这两个新闻框架在两报中呈现出明显的正面倾向,报道内容主要为民警贴近百姓、解决群众困难,以及警察在执行公务或在工作岗位中不幸殉职,建构出警察无私奉献的正面形象。经常使用这两类新闻框架容易导致报道对象的类型化、标签化,在一定程度上使受众产生了刻板印象。

“言行失范”、“违法乱纪”新闻框架关注的是民警在执法过程中存在的暴力执法、言语不当、疏于职守、刑讯逼供、贪污受贿等负面问题。这两类框架的报道主要出现在2009-2014 年,在此期间采用“言行失范”框架的报道数量为137 篇,占比78.73%;采用“言行失范”框架的报道数量为114 篇,占比91.94%。从2015-2018 年,两报有关这两个负面新闻框架的数量极少,至2018 年负面框架的报道数量趋近于零。

“袭警辱警”的报道内容主要为警察在执行公务过程中遭受到辱骂、殴打、暴力抗法等情况。作为执法主体的警察在执法过程中成为受难者,具有较强的新奇性,商业性质的《南方都市报》有关此类议题的报道数量高达92 篇。此类框架的报道主要出现在2009-2015年,2016-2018年仅有6篇,在时间分布上与负面报道框架出现的时间高度重合。

二、结论与讨论

(一)警察媒介形象的十年变迁

1.2009-2014:有褒有贬

长期以来,媒体对警察的报道多以正面基调为主,如宣扬警察先进事迹、公安机关开展各类专项活动等,从“维护社会治安秩序”、“惩处违法犯罪活动”、“服务与关爱群众”与“殉职牺牲”等多个框架建构出警察为人民群众排忧解难、守护安宁的正面形象。与此同时,两报在此六年间集中出现了276 篇负面涉警报道,其中包括多起在全国范围内引起巨大舆情的事件,如“躲猫猫”、河南警察“摔婴”案、广西警察枪杀孕妇案等。在此期间,负面涉警报道的议题集中,数量密集,警察的负面形象在大量的“违法乱纪”、“言行失范”的新闻框架中被凸显出来。警察一方面是群众平安的守护者,另一方面又背负了诸多质疑与批判,警察在媒介中呈现出有褒有贬的形象。

2.2015-2018:丰富立体的正面形象

自2015 年开始,两报对警察的负面报道大幅减少,正面报道的数量及所占比重都逐渐增多,至2018 年《人民日报》的正面报道占其年度报道总数的80.6%,《南方都市报》的正面报道比重也高达60%。在此期间,警察良好的媒介形象在大量的正面报道中得以重塑,且两报在原有新闻框架中采用更丰富的社会事实、更多新闻主体,加入更多细节信息,改变新闻事件的概述、用词、修辞等方式,从不同层面将警察建构为丰富立体的正面形象。在“庆安火车站枪击事件”中,《人民日报》连续进行了多篇报道,更是在单篇报道中采用目击群众、安检员、当事人母亲及亲友、调查组工作人员、现场学生等多个主体,使报道更加深入立体,建构出警察正当履职的积极形象。在“维护社会治安秩序”的框架中,两报多次采用“教科书式执法”、“人性化执法”等关键词,呈现出文明温情的执法者形象。在报道常规警务活动基础上,近两年两报出现了多篇利用大数据、人工智能等技术分析研判犯罪信息的报道,以及“互联网+警务”、“只跑一次”、“异地办理”服务等事件,两报通过选择新兴的社会事件建构出警察智慧创新的形象。

(二)警察媒介形象变迁的影响因素

影响警察媒介形象变迁的因素很多,如警察的职业素养、执法能力,政治、经济等社会环境的变化。其中警察的职业素养与执法能力无疑是根本性因素,但其形象变迁也呈现出与社会环境变化的紧密互动。两报在2011 年至2013 年期间有多条涉警报道线索来自于微博、贴吧、微信等自媒体,自媒体的出现改变了警方以往通过大众媒体发布信息的单向传播模式,自媒体中曝光的个别民警执法不规范、滥用职权等问题,经网络发酵放大进而被主流媒体关注,在自媒体与主流媒体的双重建构中,凸显了警察的负面形象。相对于传统媒介的“把关人”,在以“流量为王”的自媒体中出现的涉警事件来源渠道繁杂、内容真假难辨,甚至存在多篇诬陷警察的网络谣言,影响了积极的警察媒介形象建构。

在转变政府职能的国家背景下,2015 年我国全面推行公安改革,加强对警察队伍的管理,注重增强警察的职业素养与执法能力、提升服务群众的水平,自2015 年警察媒介形象开始发生积极转变。面对自媒体中曝光的警察执法问题,公安部又先后出台《基层民警规范执法手册》等工作规定,指导警察在执法现场的规范性。在深化公安改革的过程中,公安机关采用大数据、无人机等前沿技术,推出的异地办理等服务有效提升了警察的正面媒介形象。此外,随着平安中国建设的不断推进,社会治安情况大幅好转,《南方都市报》的涉警报道总数与负面报道数量在2014 年以后皆大幅下降。

(三)两份报纸对警察媒介形象的建构存在差异

由于办报定位、报纸属性的不同,两报对警察媒介形象的建构呈现出明显的差异。《人民日报》为党和国家舆论宣传的阵地,将涉警报道作为报道内容的常规组成,涉警报道在各年份的报道中所占比重相对稳定;报道以正面倾向为主,多从党和政府的宏观角度进行叙述,呈现国家对警务活动、公安管理等工作的指导。《南方都市报》的涉警报道倾向以中立为主,作为市场化的报纸,其媒介话语较为活泼,注重选择具有戏剧性的议题,报道多从警察或市民角度出发,以平等视角对警察的执法过程、职业道德等内容进行详细报道,且能直接引述作为报道对象的话语,在报道叙述过程中强调故事性。

【基金项目】河南警察学院项目“主流报纸中的警察媒介形象研究”(HNJY-2018-60)