中国木薯褐斑病发病规律调查及田间防治药效试验

2019-12-19时涛李超萍蔡吉苗王国芬陆翠梅韩全辉黄贵修

时涛 李超萍 蔡吉苗 王国芬 陆翠梅 韩全辉 黄贵修

摘 要 褐斑病是世界木薯种植中的常见病害,也是危害中国木薯的重要病害。在前期工作基础上,2011—2018年,笔者们对中国木薯主栽区开展了褐斑病的普查及发生规律研究工作。结果表明,褐斑病在中国木薯主要种植区域均有发生,部分地区发病严重,主栽品种均不具备抗病性。2个地点3个木薯品种的3年系统病情调查结果表明,病害通常在木薯生长中期发生,随后逐渐加重,中后期流行为害。田间试验结果表明,咪鲜胺、多菌灵、丙环唑、保叶清等杀菌剂对褐斑病的危害有较好的减轻作用,建议在生产中推广应用。

关键词 木薯;褐斑病;发生规律;田间药效试验

中图分类号 S435.33 文献标识码 A

Abstract Brown leaf spot (BLS) is the common disease on in cassava worldwide, and it is also the important disease in China. Based on the previous study, the investigation and popular characteristic research in China was launched in our lab. The result showed BLS was widely occurred in the main cassava planting areas of China. BLS was seriously happened at partial cassava plantations, and most varieties were sensitive. In three years, the systematic investigation of three cassava varieties in two sites was finished. We found BLS usually occurred in the middle growing stage of cassava, increasing as the disease progressed, then popular and damage at mid-later stage. Field test studied illustrated Prochloraz, Carbendazim, Propiconazole had a better control effect for BLS, which was suggested to be used in cassava plantation.

Keywords cassava; brown leaf spot; occur pattern; fungicides effect in field trials

DOI 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.11.012

由亨寧氏钉孢(最初命名为亨宁氏尾孢)侵染引起的褐斑病(brown leaf spot,BLS)是世界木薯种植中的常见病害。该病最早于1885年在非洲东部发现,随后在亚洲的印度(1904)和菲律宾(1918)发生[1-2],20世纪70年代后研究者发现该病在亚洲、北美洲、非洲及南美洲等木薯种植区均有发生[3]。病原菌主要危害叶片,受侵染叶片最初在背面出现深绿色的小斑点,病斑随后扩大呈黄色或黄褐色[4]。重病叶片后期黄化、提前脱落,造成植株长势变弱,产量下降[5]。在巴拿马[6]、加纳[7]、巴西等国,该病常严重发生并造成巨大的经济损失。笔者们在对非洲的乌干达、亚洲的柬埔寨和越南以及拉丁美洲的哥伦比亚等地区的调查中发现,褐斑病仍然是当地的重要病害(未发表资料)。

2007—2010年,李超萍等[8]在对中国木薯主栽区的调查中发现,褐斑病在海南、广东、广西、云南等4个省区普遍发生,是发生面积最大的病害。近年来,随着国民经济的发展,中国木薯主推品种、耕作制度、种植规模化程度等方面都发生了很大的变化[9]。为了解褐斑病对中国木薯产业的影响,笔者们联合相关科研机构对主要种植区进行了褐斑病的普查及发生规律研究,以期为该病防控策略的制订及相关防治技术研发提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试木薯品种华南205、桂热4号、华南10号、华南8号、南植199、立民等,种茎由中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所、广西自治区桂林市农业科学院和海南省白沙黎族自治县农业科学研究所等机构提供。供试杀菌剂共7种,其中可湿性粉剂(WP)和乳油(EC)各3种,微乳剂(MG)1种,其种类及施用浓度等见表1。

1.2 方法

1.2.1 木薯褐斑病普查 参考黄贵修等[4]对病害特征的描述,2011—2018年在中国木薯主栽区进行褐斑病调查,了解病害发生情况。参照黄贵修等[10]有关木薯细菌性枯萎病的监测技术标准,采用五点取样法进行田间调查。每个地点随机选取3株,共15株,在每株木薯的上、中、下部不同部位各取5张复叶,共取复叶15张。观察褐斑病发生情况,估算病斑总面积占叶片面积的比例,按照以下标准进行分级。

0级:无任何病斑;1级:比例1/16以下(含1/16);3级:比例1/16~1/8(含1/8);5级:比例1/8~1/4(含1/4);7级:比例1/4~1/2(含1/2);9级:比例1/2以上。

按照以下公式计算病情指数(DI)。

病情指数(DI)=(∑各病级叶片数×相应病级数值)/(调查总叶片数×最高病害级数)×100

1.2.2 木薯褐斑病发生规律研究 2016—2018年,分别在海南省儋州市那大镇、文昌市文城镇开展褐斑病发生规律研究。儋州市的木薯园为种植木薯多年,且褐斑病常年发生的田块,品种为华南205;而文昌市木薯园前作为甘蔗,品种为桂热4号和华南10号;种植面积、株行距、种植时间等见表2,常规水肥管理。木薯种植后,参照1.2.1中的方法,在种植当月至收获期,每月1次调查病害发生情况。相关气象信息由中国热带农业科学院环境与植物保护研究所气象站提供。

1.2.3 杀菌剂对褐斑病田间防治药效评价 选择地势平坦、土质疏松、土壤肥力中等,上一茬种植木薯且褐斑病常年流行的田块进行。2017年3月在广东省遂溪县草潭镇种植木薯品种华南8号,株行距为1.0 m×1.0 m,平种。试验设百菌清、氟硅唑、咪鲜胺、甲基托布津、多菌灵、丙环唑、清水对照(CK)等7个处理,每个处理重复3次,共21个小区,小区面积300 m2。小区间设置3行保护行,品种为南植199。8月5号进行第1次施药,连续施药3次,每次间隔10 d。第1次施药时及施药后30 d进行发病情况调查。参照卢昕等[11]的方法计算各小区防治前及防治后的病情指数(DI)、病害减退率及校正防效,评价药剂对病害的控制作用。采用5点取样法,每个小区调查5个点,每个点选择小区内长势基本一致的3株木薯,收获后计算平均产量。

2018年4月,在海南省昌江县大坡镇种植木薯品种立民,采用宽窄行起垄种植,株行距为0.6 m×0.6 m×1.1 m(垄宽1.1 m,垄间0.6 m,垄两边各种植1行)。试验设咪鲜胺、多菌灵、丙环唑、保叶清、清水对照(CK)等5个处理,每个处理重复3次,共15个小区,小区面积400 m2,小区间设置4行保护行,品种为华南205。于9月5号参照前述方法进行施药和病害控制作用评价。

2 结果与分析

2.1 木薯褐斑病普查

2011—2018年,经过系统性调查,笔者们发现木薯褐斑病在传统木薯主栽区的广西自治区南宁市、北海市、玉林市、桂平市、崇左县、平南县、隆安县、马山县、武宣县、钟山县和上林县,海南省儋州市、海口市、文昌市、白沙县、琼中县、屯昌县、昌江县和澄迈县,广东省云浮市、高要市、陆丰市、连州市、遂溪县、广州市和开平市,云南省沧源县、保山市和文山州,北移种植区的广西自治区桂林市、江西省余干县和抚州市、福建省大田县、湖南省长沙市,以及新推广区域贵州省望谟县等地区普遍发生。目前褐斑病仍然是中国木薯种植区发生面积最大的病害,主要调查结果见表3。

广西自治区南宁市、桂平市、马山县、武宣县、上林县,海南省儋州市、白沙县、文昌市,广东省广州市、遂溪县,福建省大田县和江西省抚州市等地的部分木薯田严重受害,木薯生长中期病情指数即在40以上。当前主栽的华南系列、桂热系列、南植系列、新选系列等品种,新育成的桂热8号、华南16号、文热4号,新引进的立民、水果木薯,拟推广的H1071、JG1301、F499,以及新培育的N209、N266、GZ14-006、R5等种质对褐斑病均不具备抗性。

当年春季种植的木薯,植株高度达到1 m左右,即田间封行后病害即开始发生,生长中后期危害尤为严重,当年未收获以及秋季种植的木薯在第2年春季升温后继续发生。不同种植规格、前作作物和种植模式下的木薯园均有病害发生。重病田所有植株均受害,植株上大部分叶片均出现黄褐色的典型病斑,发病叶片变黄并提前脱落(圖1)。不同地区的木薯园受害情况存在差异,分析原因与品种抗性、初始菌量、种植模式、气候条件等多方面因素有关。

2.2 木薯褐斑病发生规律

笔者们分别在海南省儋州市和文昌市的木薯园进行了褐斑病的发生规律调查。结果表明,木薯封行后,植株生长旺盛,对薯园隐蔽作用强,造成田间湿度升高,和高温共同作用下,有利于病害发生。病害通常在封行后发生并迅速流行,生长中后期严重为害,随后由于气温下降,病害开始减轻。田间条件下,病害在苗期同样有可能发生。

在儋州市那大镇,木薯品种华南205均为3月份种植。2016和2017年,病害在植后3 m(6月)封行后开始发生,植后4 m即田间流行,但2018年植后1 m(4月)即零星发生。病害发生后,危害逐步加重,连续3年内7月份迅速蔓延,病情指数(DI)也随之升高,9—11月均为发病高峰期(DI 50以上)(图2,图3,图4)。9月份受害植株出现因病落叶现象,10月份发病叶片大量脱落。受病叶脱落和气温降低影响,11月危害程度开始减轻。调查发现,2018年试验地相邻的木薯田在2017年同样受褐斑病严重危害,但因故没有收获,分析病原菌孢子借助风雨传播至监测田块,导致病害在苗期即发生,但病害同样在植后4个月开始流行(发病率70%以上),分析与苗期植株未封行,田间湿度较低有关。

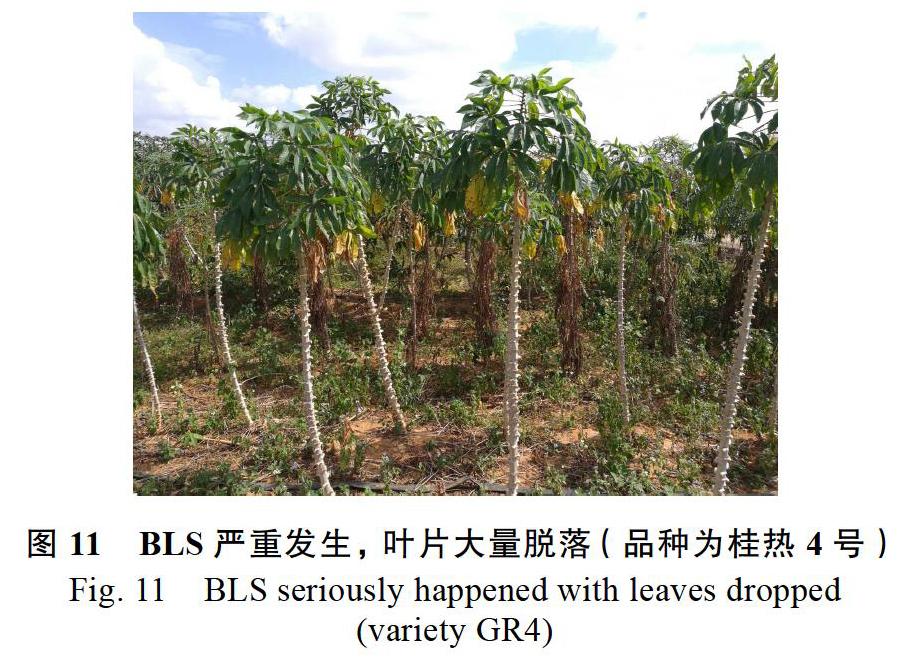

在文昌市文城镇分别种植了桂热4号和华南10号。2016年种植时间为5月份,植后3个月(8月)封行后褐斑病开始发生,随后逐渐加重,2个品种的木薯田分别在9月和10月出现褐斑病流行情况,11月以后随着气温下降逐渐减轻(图5,图6)。2017和2018年种植时间均为4月份,植后3个月(7月)封行后褐斑病开始发生,随后逐渐加重(图7,图8,图9,图10),桂热4号田块均在8月份开始流行,而华南10号分别在8月和9月进行流行期。2017年2个品种均在11月受害最严重(病情指数分别为45.8和41.8),随后减轻,而2018年桂热4号在10月份受害最重并出现大量落叶现象(病情指数为66.7)(图11),植株仅剩上部少量叶片,病情随后减轻,同时华南10号在11月份受害最重并出现落叶现象(病情指数为54.7)。分析种植时间不同造成植株封行时间不同,因田间湿度不同而进一步影响了病害的始发和流行时间。

儋州市那大镇的试验田常年褐斑病流行,田间累积的初始菌量较多,因此病害为害严重并在高峰期出现病叶大量脱落的现象。文昌市迈号镇的试验田前作为甘蔗,因此2016年种植时病害发生较轻,但随着种植年限的增加,病害逐年加重,2018年时2个木薯品种均出现因病落叶现象,其中桂热4号大量落叶(图5)。种植2个品种的田块,其褐斑病开始流行时间、相同生育期的发病率和病情指数、落叶情况均存在差异,分析桂热4号较华南10号更为感病。

2.3 杀菌剂对褐斑病田间防治药效评价

2017年在广东省遂溪县评价了6种杀菌剂对褐斑病的田间防效。结果表明,供试的6种杀菌剂对褐斑病均具有一定的控制作用,显著地降低了病害的危害程度。各药剂中,丙环唑校正防效为77.7%,效果最好。咪鲜胺和多菌灵分别为72.8%和71.3%,效果和丙环唑接近。百菌清、氟硅唑和甲基托布津防效较低,为55.3%~59.3%(表4)。第1次施药时褐斑病在田间零星发生,各处理小区的平均病情指数在5.2~7.2,施药后第2次调查時对照小区的病情指数为42.2,而丙环唑、咪鲜胺和多菌灵等药剂处理小区为12.1~15.9,另外3种药剂为19.2~22.7。收获后调查发现,丙环唑处理的田块产量为35.6 t/hm2,和对照田块相比,挽回产量10.1 t/hm2,咪鲜胺和多菌灵处理分别挽回8.0、6.5 t/hm2,其他药剂也有一定的产量挽回作用。

2018年再次在海南省昌江县评价了4种杀菌剂对褐斑病的田间防效,发现咪鲜胺、多菌灵、丙环唑、保叶清等4种杀菌剂均能显著地减轻褐斑病的危害。各药剂对褐斑病的防效均在70%以上,效果基本相当,其中咪鲜胺和保叶清效果相对最好(表5)。试验期间,施药小区由于药剂的控制作用,仅出现少量新增病叶,原有病叶上病斑扩展变慢。随着木薯的生长,植株顶部新叶不断形成,同时下部部分病叶脱落,受害情况明显减轻,病情指数由25.5~33.5下降为14.5~18.6。相比之下,对照小区病害继续加重,发病叶片增多,病叶上的病斑面积继续扩大。虽然部分病叶随植株的生长而衰老脱落,但病害危害程度显著加重,平均病情指数由28.8增加至55.7,第2次调查时植株上出现了因病提前落叶现象。收获时发现各药剂处理均挽回产量损失8.9~12.5 t/hm2,其中保叶清效果最好。

3 讨论

1985年,张开明在对我国木薯病害的调查中,发现褐斑病在华南4省区普遍发生,但认为不是重要病害[12]。潘衍庆等[13]随后发现该病在我国的严重发生可造成植株大量落叶、削弱长势、降低薯块产量和淀粉含量。李超萍等[8]在2007—2010的调查中发现褐斑病在海南、广东、广西、云南等4个主栽区普遍发生,部分地区危害严重,华南系列等主栽品种均受害。笔者们普查发现褐斑病同样在江西、湖南、福建、贵州等种植区普遍发生,发生范围和重病区域进一步扩大。除主栽品种外,最近育成和引进的新品种、以及拟推广和新培育的主要种质对褐斑病同样不具备抗性。目前,该病是生产中必须关注的重要问题。

调查发现,同一田块相同管理条件下不同木薯品种的褐斑病发生情况存在显著差异,表明品种抗性水平和病害为害情况密切相关。褐斑病在广西自治区南宁市、海南省儋州市、广东省遂溪县等地区的部分木薯园严重发生,这可能和多年连作造成田间病原积累较多以及品种缺乏抗性有关。海南省琼中县和白沙县部分木薯田采用秋种模式,生长中期气温和田间湿度较低,气候条件不利于病害发生,因此发病较轻。海南省白沙县、广西自治区天等县和桂林市部分木薯田前作为甘蔗和玉米,分析危害相对较轻和田间初始菌量较少相关。

国外研究表明,褐斑病是木薯种植中最普遍的病害之一,高温高湿条件下发病最为严重,田间种植5 m后为高峰期[14]。笔者们在海南儋州和文昌2个地点进行了3个主栽品种连续3年的系统调查,发现病害通常在种植3 m(植株封行)后开始发生,生长中后期危害尤为严重,发生规律和国外比较类似。木薯植株封行后,其对薯园的隐蔽作用造成田间高湿,分析增大株行距有利于降低田间病害危害程度。

Teri等[15]、Golato等[16]、Prabakar等[17]发现苯菌灵、氧化铁和氢氧化铜混合物、多菌灵、托布津等药剂均能有效减轻褐斑病的危害。裴月令等[18]开展了木薯褐斑病菌的室内杀菌剂筛选工作,发现多菌灵、咪鲜胺、丙环唑、百菌清、氟硅唑、甲基托布津等药剂对病菌孢子萌发均有较好的抑制作用,其中多菌灵、咪鲜胺、丙环唑效果最好。本研究通过田间试验进一步证明多菌灵、咪鲜胺、丙环唑对中国褐斑病有较好的控制作用,能显著降低病害的危害程度并挽回产量损失,建议在生产中推广应用。保叶清是中国热带农业科学院环境与植物保护研究所研发的常见叶部病害防治药剂,笔者们研究发现该药剂同样可有效用于褐斑病的控制。

防治指标是指需要进行防治以控制病害损失不超过经济危害允许水平时的病情指数。病害发生后,投入防治的成本必须低于挽回损失所带来的经济效益,这和药剂对病害的控制效果、人工成本、木薯块根的价格等多方面因素有关。本研究虽然在广东和海南地区进行了药剂对褐斑病的控制作用评价并初步获得了产量挽回数据,但是不同地区、不同种植模式、不同品种的褐斑病危害状况和产量损失相关性,以及不同药剂在不同时期的控制效果等方面还缺少研究。笔者们将在前期工作基础上,进一步开展不同地区代表性木薯园的病害危害调查和药剂控制作用研究,以提出褐斑病的防治指标供生产中参考应用。

致谢 广西自治区南宁市武鸣区农业技术推广中心的李兆贵和陆昆典、广西自治区亚热带作物研究所的田益农和付海天、广西自治区桂林市农业科学院的周宾、中国热带农业科学院广州实验站的何时雨和郑丽、湖南农业大学的宋勇、广西自治区合浦县农业科学研究所的肖子盈、云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所的刘光华和段春芳、海南省白沙黎族自治县农业科学研究所的林东、福建省大田县农业科学研究所的周高山和李华丽、江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所的袁展汽和林洪鑫等同志均参与了本研究,在此表示诚挚的感谢!

参考文献

[1] Hrishi N, Gopinatian Nair R. Cassava production Technology[M]. Trivandrum: Central Tuber Crops Research Institute, 1978: 73-74.

[2] Palomar M K, Martinez M A. Reaction of cassava plants to brown leaf spot infection[J]. Annals of Tropical Research, 1988, 10(1):1-8.

[3] Lozano J C, Booth R H. Diseases of cassava (Manihot esculenta Crantz) [J], Tropical Pest Management, 1974, 20(1): 30-54.

[4] 黄贵修, 李开绵. 中国木薯主要病虫草害识别与防治[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2012.

[5] Terry E R, Oyekan J O. Cassava diseases of Africa reviewed[J]. Span, 1976, 19: 116-118.

[6] Toller R W, Gullar R, Ferrer J B. Preliminary survey of plant diseas in the Republic of Panama, 1955-1958[J]. Plant Disease Reporter, 1959, 43(11): 1201-1203.

[7] Ayesu-Offei E N, Antwi-Boasiako C. Production of microconidia by Cercospora henningsii Allesch, cause of brown leaf spot of cassava (Manihot esculenta Crantz) and tree cassava (Manihot glaziovii Muell.-Arg)[J]. Annals of Botany, 1996, 78(5): 653-657.

[8] 李超萍, 时 涛, 刘先宝, 等. 国内木薯病害普查及细菌性萎蔫病安全性评估[J]. 热带作物学报, 2011, 32(1): 116-121.

[9] 杨 丹, 李超萍, 韦 明, 等. 当前中国木薯种植业所面临的主要植保问题及其对策[J]. 热带农业科学, 2017, 37(5): 114-120.

[10] 农业部热带作物及制品标准化技术委员会. 热带作物病虫害监测技术规程 木薯细菌性枯萎病: NY/T3005- 2016[S]. 北京: 中国农业出版社, 2016-11-01.

[11] 卢 昕, 李超萍, 时 涛, 等. 木薯细菌性枯萎病菌防控药剂的筛选[J]. 热带农业科学, 2013, 33(2): 53-56.

[12] 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所. 1953—2010年科研论文、调研工作报告与译文选编(第1卷)[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2011.

[13] 潘衍庆, 梁荫东, 张开明. 中国热带作物栽培学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1998.

[14] Lozano J C, Bellotti A, Reyes J A, et al. Field problems in cassava[M]. 2nd ed. Cali, Colomb: CIAT, 1981

[15] Teri J M, Mtakwa P W, Mshana D. Cassava yield losses from brown leaf spot induced by Cercosporidium henningsii[M]//Tropical Root Crops: Production and Uses in Afica. Ottawa (Canada): IDRC, 1984.

[16] Golato C, Meossi E. Una grave infezione fogliare della manioca in Ghana[J]. Rivista di Agricultura Subtrpicale e tropicale, 1971, 65(1-3): 21-26.

[17] Prabakar K, Raguchander T. Fungicidal control of cassava brown leaf spot caused by Cercospora henningsii Allescher[J]. Madras Agricultural Journal, 2000, 87(7): 537-538.

[18] 裴月令, 時 涛, 李超萍, 等. 木薯褐斑病菌的室内药剂筛选[J]. 热带农业科学, 2013, 33(2): 49-52.