自贸区法院CISG适用问题的实证研究

2019-12-19方瑞安

方瑞安

(华东政法大学 国际法学院,上海 200042)

2018年10月16日,国务院批复同意设立中国(海南)自由贸易试验区并印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》(以下简称《方案》)。而此前,辽宁自贸区、浙江自贸区、河南自贸区、湖北自贸区、重庆自贸区、四川自贸区、陕西自贸区于2017年4月1日挂牌成立。加上2013年9月29日最先成立的上海自由贸易区及2015年4月21日成立的广东自贸区、天津自贸区、福建自贸区,自此,中国共计12个自由贸易试验区。就如《方案》所言,自贸区旨在加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境,努力建成法治环境规范的高标准高质量自贸试验区。而最高人民法院也于2016年出台了《最高人民法院关于为自由贸易试验区建设提供司法保障的意见》,以期为自贸区的司法环境保驾护航。

对于自贸区的司法审判来说,其法治化与国际化的标准便是能否切实有效地与国际贸易规则接轨,正确地适用国际贸易法,而这其中对于货物贸易而言最为重要的规则便是CISG即《联合国国际货物销售合同公约》(以下简称《公约》)。因此,本文将借助实证研究方法,以上海自贸区、广东自贸区为样本,(1)资料收集的具体操作方法为,以北大法宝案例库为基础,以国际货物买卖合同纠纷为案由,上海自贸区法院的样本以2014年1月-2018年12月为时间段,广东自贸区的样本以2015年6月-2018年12月为时间段,即自贸区设立至今发生的国际货物买卖合同纠纷。探究主要的自贸区法院在CISG的适用方面是否准确以及现实存在的问题。

一、上海自贸区法院适用CISG的情况

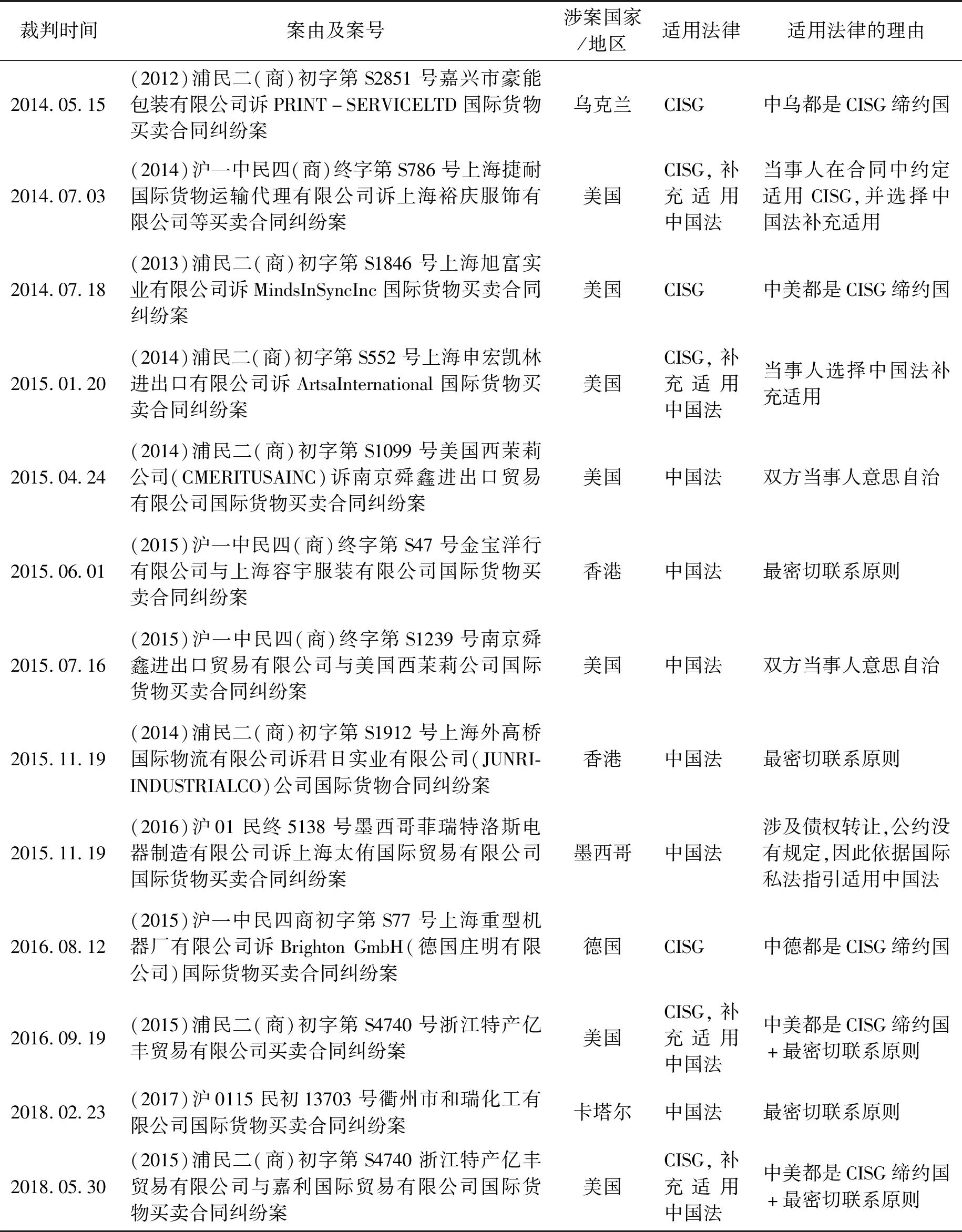

2014年以来,上海自贸区法院合计审理了13例国际货物买卖合同纠纷。上海市浦东新区人民法院共审理8例国际货物买卖合同纠纷,其中5例适用了CISG;上海市第一中级人民法院共审理5例国际货物买卖合同纠纷,其中2例适用了CISG。具体可见下表(表1):

表1 上海自贸区法院CISG适用情况的概览

注:数据来源为中国裁判文书网。除卡塔尔外,表中的乌克兰、美国、墨西哥、德国都是CISG缔约国。

(一)总体适用CISG情况良好

在浦东法院未适用CISG的3例国际货物买卖合同纠纷中,有1例是由于被告营业地为卡塔尔,而卡塔尔并非CISG缔约国,因此法院依据最密切联系原则适用了中国法。(2)参见“衢州市和瑞化工有限公司国际货物买卖合同纠纷案”,(2017)沪0115民初13703号民事判决。有1例是原被告双方意思自治,在合同中约定适用中国法,因此优先于《公约》的适用。(3)参见“美国西茉莉公司(cmeritusainc)诉南京舜鑫进出口贸易有限公司国际货物买卖合同纠纷案”,(2014)浦民二(商)初字第s1099号民事判决。还有1例是涉港的货物买卖合同纠纷,但香港一方营业地在内地,因此也未有适用CISG。(4)参见上海外高桥国际物流有限公司诉君日实业有限公司(JUNRIINDUSTRIALCO)公司国际货物合同纠纷案,(2014)浦民二(商)初字第S1912号民事判决。在上海一中院未适用CISG的3例国际货物买卖合同纠纷中,1例是双方意思自治,在合同中约定适用中国法,1例是涉港的货物买卖合同纠纷,因此并未适用CISG。(5)参见(2015)沪一中民四(商)终字第S47号民事判决。而剩余1例是涉及债权转让,公约没有规定,因此依据国际私法规则指引适用中国法。(6)参见(2016)沪01民终5138号民事判决。

总体来看,上海自贸区法院适用CISG的情况良好,基本做到了CISG的优先适用、直接适用、独立适用。

(二)涉港、澳买卖合同纠纷的法律适用

如上文所述,浦东法院和上海一中院共计有2例涉香港买卖合同纠纷,两处法院的做法是都直接排除了CISG的适用。事实上,涉港、澳买卖合同纠纷的问题是存在争议的。《公约》第九十三条第一款规定:“如果缔约国具有两个或两个以上的领土单位,而依照该国宪法规定、各领土单位对本公约所规定的事项适用不同的法律制度,则该国得在签字、批准、接受、核准或加入时声明本公约适用于该国全部领土单位或仅适用于其中的一个或数个领土单位,并且可以随时提出另一声明来修改其所做的声明”。以及第四款:“如果缔约国没有按照本条第一款做出声明,则本公约适用于该国所有领土单位。”这两款意味着,中国在加入《公约》时可以声明《公约》是否适用于香港、澳门,但如果未做声明则意味着《公约》亦对港澳适用。而事实上,中国并未做关于九十三条第一款的声明,故理论上而言,港澳也一并可以适用CISG。

当然,实践上存在着较大的分歧,域外司法实践中,既有持否定观点者如美国田纳西州东区联邦地区法院审理的America’s Collectibles Network, Inc.诉Timlly (HK),(7)See 746 F. Supp. 2d 914.美国佐治亚州北区联邦地区法院审理的Innotex Precision Ltd.诉Horei Image Prods., Inc.等,(8)See 679 F. Supp. 2d 1356.亦有持肯定论者如美国伊利诺伊州北区联邦地区法院审理的CAN Int’l, Inc.诉广东科龙电器股份有限公司案,美国阿肯色州联邦地区法院审理的Electrocraft Arkansas, Inc.诉Super Electric Motors, Ltd.案等。(9)United States 3 September 2008 Federal District Court [Illinois] (CNA Int'l, Inc. v. Guangdong Kelon Electronical Holdings et al.), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080903u1.html (Last visited on Oct. 21, 2018). United States 2 April 2010 Federal District Court [Arkansas] (Electrocraft Arkansas, Inc. v. Super Electric Motors, Ltd et al.), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100402u1.html (Last visited on Oct. 21, 2018)

而中国法院的观点就如浦东法院和上海一中院,尽皆采取了否定论。否定之理由以浙江省高级人民法院审理“顺发展香港有限公司与浙江中大技术出口有限公司买卖合同纠纷上诉案”的说理最为有代表性(浙江省高院亦属自贸区法院)。(10)持类似观点的典型自贸区法院的判决还有(2002)鄂民四终字第53号民事判决书、粤高法民四终字第293号民事判决、(2011)闽民终字第597号民事判决。该案的一审法院认为双方营业地均为《联合国国际货物销售合同公约》缔约成员所在地,因此适用《公约》。但是到了浙江省高院,法院认为:

“盈顺公司系香港法人,本案属涉港商事纠纷案件,法律适用参照涉外案件,但是否适用《公约》应按照《公约》的适用范围来确定。《公约》第一条第一款规定:“本公约适用于营业地在不同国家的当事人之间所订立的货物销售合同:(a)如果这些国家是缔约国;或(b)如果国际私法规则导致适用某一缔约国的法律。”中国于1986年加入该公约时,对(b)项作出了保留。而香港并未正式加入该公约,中国在香港回归后亦未宣布公约适用于香港。根据《公约》第九十三条第一款的规定:“如果缔约国具有两个或两个以上的领土单位,而依照该国宪法规定,各领土单位对本公约所规定的事项适用不同的法律制度,则该国得在签字、批准、接受、核准或加入时声明本公约适用于该国全部领土或仅适用于其中的一个或数个领土单位,并且可以随时提出另一声明来修改其所作的声明。”由于中国政府至今未就此发表声明,故不能认为《公约》适用于香港。且香港属于中华人民共和国的行政区域,并非一个独立的国家,故营业地分处于香港与内地的当事人之间的货物买卖合同不应适用《公约》。综上,涉案买卖合同中并未约定适用的法律,经审理查明,双方当事人在一、二审庭审中也未就法律适用达成一致,故应当根据“最密切联系原则”来选择本案适用的法律。本案中原审被告中大公司的住所地为杭州,双方约定的价格条件为CIF中国宁波,上诉人盈顺公司亦认为应当适用中华人民共和国法律审理本案,故本院认为应当适用被告住所地即中华人民共和国法律审理本案。原判适用法律不当,应予纠正。”((2010)浙商外终字第99号民事判决书)

上述说理部分的第一个关键问题是浙江省高院认为“由于中国政府至今未就此发表声明,故不能认为《公约》适用于香港”。然而,公约第九十三条第四款明确规定:“如果缔约国没有按照本条第一款做出声明,则本公约适用于该国所有领土单位”。可见,浙江省高院的此处论述与《公约》明显冲突。

另一个关键之处,也是浙江省高院拒绝适用《公约》的理据是“香港并未正式加入该公约,中国在香港回归后亦未宣布公约适用于香港”。从法律依据上看,对于是否需要港澳正式加入《公约》或者回归后宣布《公约》适用于港澳,港澳基本法有所涉及。《澳门基本法》第一百三十八条第一款规定:“中华人民共和国缔结的国际协议,中央人民政府可根据情况和澳门特别行政区的需要,在征询澳门特别行政区政府的意见后,决定是否适用于澳门特别行政区。”《香港基本法》第一百五十三条第一款也有相应的内容:“中华人民共和国缔结的国际协议,中央人民政府可根据香港特别行政区的情况和需要,在征询香港特别行政区政府的意见后,决定是否适用于香港特别行政区。”由于传统的维系,加上中国政府尊重澳门特区的意愿,所以澳门政府并未作出声明表示愿意受CISG的拘束,并跟进此公约。[1]所以在中央与特区政府都回避了《公约》的适用问题时,司法判决时也往往进行回避。当然,浙江省高院所述“香港并未正式加入公约”不尽准确,因为在中国成为缔约国之后,依据港澳基本法,只要港澳向中央表达愿意适用《公约》,而由中央做出相应声明即可,无需也不应由港澳申请加入。同样,希冀于港澳公开宣布《公约》适用于本特区从而获得《公约》的适用亦无法律依据。因此,笔者认为,事实上《公约》与《基本法》并未发生冲突,因为《基本法》的表述是中央政府可做条约适用于特区或不适用特区的声明,而《公约》亦规定加入时可进行声明并且可以随时提出另一声明来修改其所做的声明,可见《公约》的要求是相当宽松的、与《基本法》内容相衔接的。但是时至今天,我国都未给出适用特区与否的声明,故而根据《公约》第九十三条第四款应当得出《公约》已然适用于我国全部领土单位的结论。

第三个关键点是“香港属于中华人民共和国的行政区域,并非一个独立的国家,故营业地分处于香港与内地的当事人之间的货物买卖合同不应适用《公约》”,此观点亦有学者做过论证。[2]诚然,《公约》第一条第一款明确提到了要求营业地在“不同国家”(different states)。然而,一方面从国内法的角度看,最高人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》第11条指出,“涉及香港特别行政区、澳门特别行政区的民事、商事合同法律适用,参照本规定”,也即港澳虽非独立国家,但国内法认可港澳应予准用涉外纠纷的规定。另一方面,从《公约》角度,其第九十三条第一款也明确指出了适用不同法律制度领土单位的特殊性。因此,笔者认为对于港澳准用公约是有法律基础的。而且笔者也认同《公约》的规定更为中立,更为符合此处区际之间的贸易需要。其次,这一问题,在中国的司法实务中,既然定位为“涉外”案件,因而,“区”与“国”的差异,仅具形式意义,理应以实质考量为优先。[3]234

值得补充的是,中国于1986年加入《公约》时,对第一条第一款的(b)项作出了保留,这其实阻断了通过国际私法规则导致适用缔约国法律的路径。简言之,在不做该项保留时,涉港买卖合同纠纷中若依据最密切联系原则得出适用中国法的结论,但中国又是CISG的缔约国,从而依据《公约》第一条第一款的(b)项,该案是本可以直接适用CISG的,即使香港能否适用CISG的问题仍存疑。

综上,笔者认为对于港澳准用公约是有法律基础的,《公约》第九十三条第一款已然做了明确规定,而中国在加入时又未做相反的声明,此问题已有定论。但浦东法院与上海一中院排除涉港买卖合同纠纷中CISG的适用,且并无详细说理,有所不妥。况且,既然自贸区意在“试验”,便不妨先试先行,对于涉港澳买卖合同纠纷准用《公约》,增加涉港澳买卖合同的可预测性和稳定性,减少交易成本,这显然更贴合自贸区的设立初衷。当然,亦有必要通过颁布相应司法解释等方式,明确规定港澳可对CISG予以准用,从根本上解决问题。

(三)中国法的补充适用问题

在适用CISG的案例中,有3例案例虽在法律适用部分阐述为适用CISG,但亦提及在公约没有相应规定时适用中国法来解决本案纠纷。并且,得出上述结论的具体事实和论证过程亦不相同。

1.当事人选择中国法补充适用

“上海申宏凯林进出口有限公司诉ArtsaInternational国际货物买卖合同纠纷案”中法院认为,“因中、美两国均属于《联合国国际货物销售合同公约》的缔约国,双方在庭审中均同意适用《联合国国际货物销售合同公约》和中国法,故本院参考双方的意见在公约有相应规定的适用公约,在公约没有相应规定时适用中国法来解决本案纠纷。”(11)参见(2014)浦民二(商)初字第S552号民事判决。“上海捷耐国际货物运输代理有限公司诉上海裕庆服饰有限公司等买卖合同纠纷案”的情形类似,参见(2014)沪一中民四(商)终字第S786号民事判决。

在当事人已经选择适用准据法且未排除适用CISG的场合,当公约没有相应规定时适用该准据法无疑是可被接受的,同时亦有最高院案例的支持。例如,最高院公报案例“中化国际(新加坡)有限公司与蒂森克虏伯冶金产品有限责任公司国际货物买卖合同纠纷案”中,法院的态度即为“本案的审理应首先适用《联合国国际货物销售合同公约》。对于审理案件中涉及到的问题公约没有规定的,例如合同效力问题、所有权转移问题,应当适用当事人选择的美国法律”。(12)参见(2013)民四终字第35号民事判决。

2.依据国际私法规则补充适用中国法(13)福建自贸区法院亦有类似案例如“厦门福临进出口有限公司诉世新运动器材股份有限公司(WorldExerciseCo)等国际货物买卖合同纠纷案”,参见(2016)闽02民初1232号民事判决。

在“浙江特产亿丰贸易有限公司与嘉利国际贸易有限公司国际货物买卖合同纠纷案”一审中,法院认为除《公约》外,根据《中华人民共和国涉外民事法律关系适用法》第四十一条的规定,因涉案买卖合同的买方(即原告)位于中国境内,且货物运输的目的地亦位于中国境内,故根据最密切联系原则,对于《公约》未作规定的内容,应适用中国法。(14)参见(2015)浦民二(商)初字第S4740号民事判决。

笔者认为,此处有两处疑惑值得讨论。其一,就从本案来看,虽然法院经过了国际私法规则的说理得出适用中国法补充适用的结论,但事实上本案并未出现《公约》未明确的问题,该判决也是只依据《公约》第三十五条、第七十四条、第七十七条进行了裁判,而没有援引中国法。这正反映了一些学者曾批评的,哪怕案涉问题在《公约》中能得到解决,一些司法者也要将国内法与国际商事公约并列适用方觉保险与可靠。但这样的做法是显然违背国际商事公约的根本精神的,对司法正义的实现也会造成负面影响。[4]

其二,退一步来说,即使存在《公约》未明确的问题,根据《公约》第七条第二款:“凡本公约未明确解决的属于本公约范围的问题,应按照本公约所依据的一般原则来解决,在没有一般原则的情况下,则应按照国际私法规定适用的法律来解决。”可见,解决《公约》中的未尽事宜,即那些受《公约》管辖但未能在《公约》中加以明确规定的事项(一些法院视为“内部未尽事宜”)时,尽可能不适用国内法,而是遵循《公约》的一般原则,以确保适用《公约》的统一性。只有在这类一般原则无法确定的情况下,第七条第二款规定方可适用相关的国内法解决上述问题,(15)Argentina 2 July 2003 JuzgadoComercial [Commercial Court] Buenos Aires (Arbatax S.A. Reorganization Proceeding), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030702a1.html (Last visited on Oct. 21, 2018).这种办法“仅作为最后手段”来使用。(16)American Arbitration Association 23 October 2007 (MacromexSrl. v. Globex International Inc.) Interim Award, available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071023a5.html (Last visited on Oct. 21, 2018).因此,《公约》“首先对解释问题或未尽事宜进行内部解释(即首先在《公约》系统内部寻求解决方案)。”(17)参见联合国贸易法委员会:《关于〈联合国国际货物销售合同公约〉判例法摘要汇编》,2016年版,第43页。

另外,《公约》第七条第一款的规定亦能佐证上文观点,即“在解释本公约时,应考虑到本公约的国际性质和促进其适用的统一”。从体系解释和立法目的的观点出发,《公约》的第七条就是为了保证CISG的适用统一性。因为国际商事公约与WTO规则不同,后者是有专门的、统一的司法机构进行适用,而前者则是散落于世界各国的司法机构或仲裁机构中,法系等因素的影响是非常大的。因此,第七条意在避免各诉讼地依据国内法解释公约,使各国法院摆脱“任何以本国为中心的做法,否则可能导致国内法制度和条款的适用,继而不必要地导致其适用时缺乏统一性。(18)Greece 2009 Decision 4505/2009 of the Multi-Member Court of First Instance of Athens (Bullet-proof vest case), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html (Last visited on Oct. 21, 2018).实践中,也已有以德国为代表的各国法院的判例明确规定,其国内解决方案与本公约的解决方案截然不同,因而不予采纳。(19)Germany 14 January 2009 Appellate Court München(Metal ceiling materials case), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html (Last visited on Oct. 21, 2018).Germany 2 March 2005 Federal Supreme Court (Frozen pork case), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html (Last visited on Oct. 21, 2018).United States 28 August 2001 Federal District Court [Illinois] (Zapata Hermanos v. Hearthside Baking), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010828u1.html (Last visited on Oct. 21, 2018).

综上,笔者认为,浦东法院和上海一中院的类似裁判虽仍坚持对CISG的优先适用,但同时适用中国法的观点有损于CISG的独立性和适用统一性。这背后其实暴露出我国裁判实务仍习惯于将中国国内法与《公约》二元对置,与《公约》一经采纳“并入”便构成了中国法律体系一部分的基本定位有所冲突,宜更新观念,与国际理论界及实务界的共识保持一致。[3]238

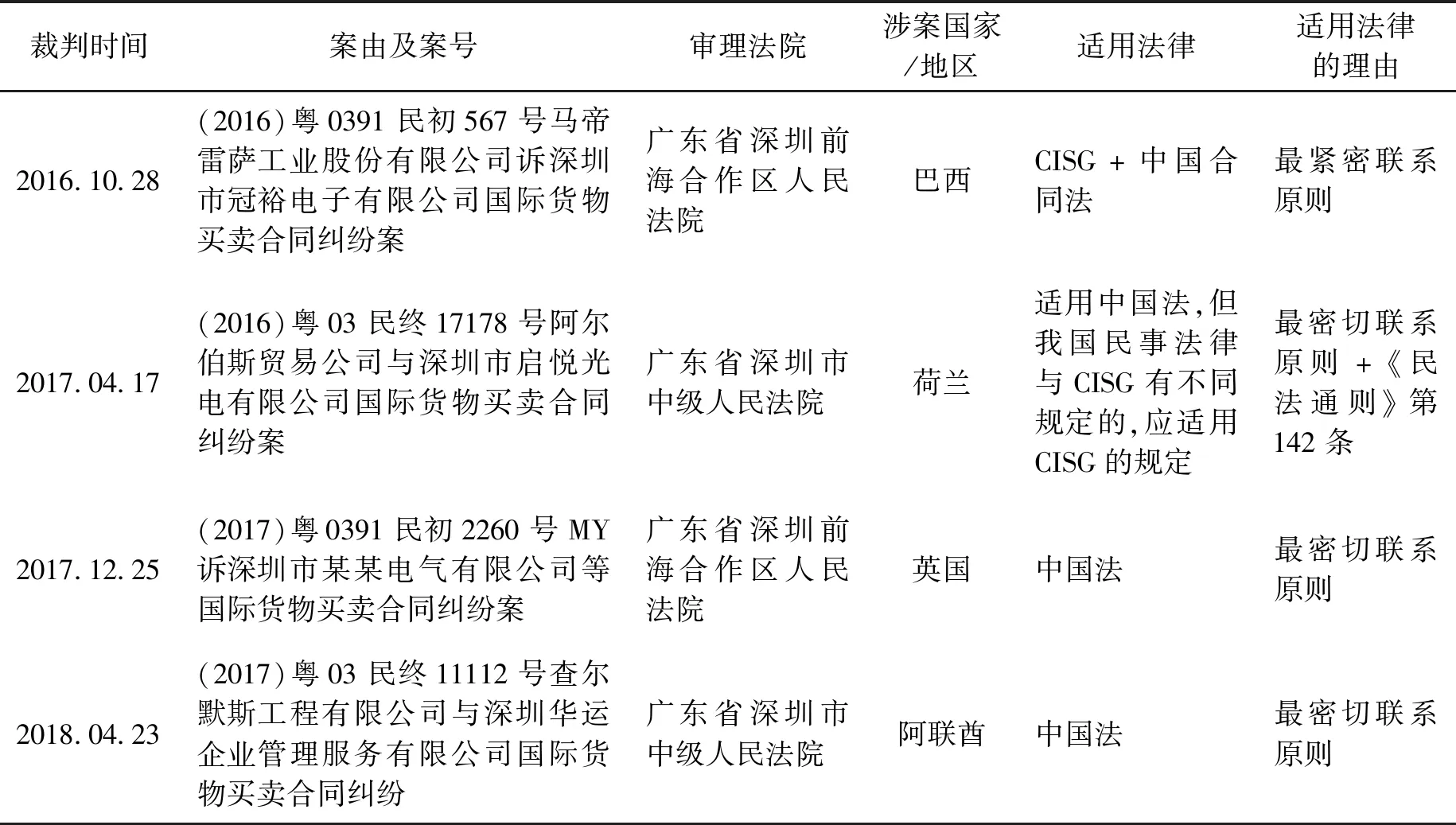

二、广东自贸区法院适用CISG的情况

广东自贸区法院包含了广东自由贸易区南沙片区人民法院、深圳前海合作区人民法院、珠海横琴新区人民法院及相应的中级人民法院和高级人民法院。自2015年6月以来,共计审理国际货物买卖合同纠纷4例,无一适用CISG,全部适用中国法为准据法。具体情况见下表(表2):

表2 广东自贸区法院CISG适用情况的概览

注:数据来源为中国裁判文书网。表中巴西、荷兰为CISG缔约国,英国、阿联酋不是CISG缔约国。

深圳前海合作区法院审理的“MY诉深圳市某某电气有限公司等国际货物买卖合同纠纷案”,(20)参见(2017)粤0391民初2260号民事判决。以及深圳中院审理的“查尔默斯工程有限公司与深圳华运企业管理服务有限公司国际货物买卖合同纠纷”,(21)参见(2017)粤03民终11112号民事判决。适用法律准确。因前者的原告营业地在英国,而后者的营业地在阿联酋,皆不是CISG的缔约国,因而该2例纠纷依据国际私法规则适用了中国法。然而,另外2例适用中国法而未适用CISG的案例则显属适用法律错误,而且较为有代表性。

(一)《公约》与国内法的并列适用错误

在广东省深圳前海合作区人民法院审理的“马帝雷萨工业股份有限公司诉深圳市冠裕电子有限公司国际货物买卖合同纠纷案”中,缔约双方的营业地分别为巴西联邦共和国和中国,皆是《公约》的缔约国。然而,法院认为:“双方对适用法律没有进行约定,本案的合同履行地、被告所在地、收款地均在我国内地,按照最紧密联系原则,本案应适用中华人民共和国的法律作为准据法。根据本案的特点和原告的申请,本院适用《联合国国际货物销售合同公约》以及《中华人民共和国合同法》的相关规定对本案进行审理。”(22)参见(2016)粤0391民初567号民事判决。

本案的判决中,法院先是依据国际私法规则指引适用了中国法,又指出“根据本案的特点和原告的申请”可以同时适用CISG,但是本案的双方当事人的营业地分别为巴西和中国,都是CISG的缔约国。根据CISG的规定,本案是显然应该对CISG加以独立适用、优先适用、直接适用的。

(二)对《民法通则》第一百四十二条的理解错误

深圳市中级人民法院审理的“阿尔伯斯贸易公司与深圳市启悦光电有限公司国际货物买卖合同纠纷案”是非常有代表性的,它体现了中国的司法裁判者对《民法通则》第一百四十二条的错误理解。在该案中,法院认为:

“本案系国际货物买卖合同纠纷,当事人可以协商选择合同所适用的法律,当事人没有选择的,适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或其他与该合同有最密切联系的法律。本案双方当事人并未协议选择合同适用的法律;阿尔伯斯公司、启悦公司之间存在电视机买卖合同关系,根据合同约定,由启悦公司向阿尔伯斯公司提供电视机,启悦公司应为涉案买卖合同的履行主要合同义务的一方当事人,启悦公司的住所地在我国广东省深圳市,根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条的规定,依据最密切联系原则,本案准据法适用中华人民共和国法律。

《中华人民共和国民法通则》第一百四十二条规定,中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但中华人民共和国声明保留的条款除外。阿尔伯斯公司所在国荷兰与启悦公司所在国即我国均是《联合国国际货物销售合同公约》的缔约国,故本案合同适用中华人民共和国法律,但在我国民事法律与《联合国国际货物销售合同公约》有不同规定的,应适用《联合国国际货物销售合同公约》的规定。”((2016)粤03民终17178号民事判决)

首先,该判决侵蚀了《公约》的直接适用性,深圳中院理解《中华人民共和国民法通则》第一百四十二条规定存在明显错误。“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的,适用国际条约的规定”。该规定意味着国际条约与我国国内法不一致时可以适用国际条约的规定,从当然解释“举重以明轻”的原则出发,尚且国内法和《公约》有不同规定时都适用《公约》,那国内法与《公约》规定一致时就直接适用《公约》便能理顺逻辑,在实践中也更具有操作性和可行性。[5]深圳中院想当然地“造法”来排除《公约》的直接、优先适用,而将其作为与国内法不一致时的补充,扭曲了《公约》的适用路径。事实上,本案双方当事人的营业地均是《公约》的缔约国,原告营业地所在国为荷兰,而被告则为中国,根据《公约》第一条第一款a项的直接适用条件,加上早在1987年最高人民法院转发原对外经贸部《关于执行联合国国际货物销售合同公约应注意的几个问题》的通知就已经指明了CISG的直接适用性,对《公约》的直接适用并不需《民法通则》的辅助。

其次,该判决也不符合《公约》的优先适用性。2000年最高人民法院发布《关于审理和执行涉外民商事案件应当注意的几个问题的通知》规定,“对我国参加的国际公约,除我国申明保留的条款外,应予以优先适用”。作为国际学界和审判的共识,这也已经为中国多数学者所认可。[6]

三、结语

通过对自贸区设立以来,较有典型性的上海自贸区及广东自贸区法院CISG适用情况的实证分析,我们认为上述法院并没有交出一份令人满意的答卷。相反,本就为数不多的国际货物买卖合同纠纷中,其法律适用部分多数是存在问题甚至错误的。究其根本,一方面,乃是自贸区法院审理涉外案件的能力仍显不足,观念尚需转变,人才不够充沛。另一方面,针对国际商事公约适用问题的上位法、专门法或指导性案例从缺,需要及时补充。

对于自贸区法院来说,作为彰显中国司法国际公信力的前沿阵地,在涉外民商事审判中主动淡化司法主权观念,强化平等保护、合作共赢、开放高效的司法理念是非常有必要的。[7]党中央、国务院对自贸试验区的要求就是紧紧把握国际经贸规则,从这个角度看,自贸试验区的司法审判就要注重对国际条约的适用。否则,在国际经贸领域树立我国司法判决的公信力、增加我国对全球治理制度性的话语权的目标就难以达到。[8]而CISG这一国际货物买卖领域中达成的最重要的商事国际公约则将成为中国自贸区法治化、国际化营商环境打造中最为闪亮的名片,值得我们重视和推进。