大数据背景下健康辟谣现状研究述评

2019-12-19魏海斌苏菁涵吴一波郑智源

魏海斌,苏菁涵,吴一波,郑智源

(1.广西中医药大学,广西 南宁 530200;2.广西医科大学,广西 南宁 530000;3.北京大学药学院,北京 100191;4.福建医科大学,福建 福州 350004)

十九大报告中提出中国特色社会主义进入了新时代,并指出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,在卫生健康领域则集中体现为医疗卫生事业发展不平衡不充分与人民健康需求之间的矛盾。为解决这一矛盾,我国实施并持续推进“健康中国”战略,人民群众的健康意识大大提高,健康观念也由治疗疾病向保障健康转变,健康信息成为人民群众关注的焦点。

2015年9月,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》(以下简称《纲要》),系统部署大数据发展工作。大数据具有5V特点(IBM提出):Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(低价值密度)、Veracity(真实性)。《纲要》的颁布以及大数据工作的开展无疑将极大地助推“健康中国”建设。但不可否认,在大数据背景下,健康信息良莠不齐、真假难辨。

目前,与大量健康信息产生与传播形成对比的是我国居民健康素养状况不容乐观。根据2017年最新监测结果显示,我国居民健康素养水平为14.18%,比2016年的11.58%增长了2.6个百分点,而2008年首次监测数据仅有6.48%,且存在“城乡居民差异大”“与文化程度密切相关”“低龄、高龄两级素养低”和“知识理念与行为之间存在差距”等问题。我国公民基本健康素养情况不容乐观。

基于上述情况,健康谣言肆意传播,对人民群众的健康权益、卫生(健康)部门的正常运转以及健康事业的有序发展形成了极大阻碍,大数据背景下的健康辟谣相关研究亟待开展。

1 对象与方法

健康辟谣的对象是健康谣言,而在大数据背景下“健康谣言”又是“网络谣言”的一种专业性细分议题。因此,“网络谣言传播与治理”的相关文献能够为“健康辟谣”所借鉴和引用。故本文的研究对象是“网络谣言”和“健康谣言”有关的文献材料。

通过查询万方数据库,分别以“网络谣言”和“健康谣言”为关键词,以关键词的模糊匹配与组合方式,对近20年(1998-2018年)的期刊文献进行检索。并通过查询人民网、搜狐网等权威媒体官方报道,借助Nvivo 12.0软件,对近5年(2014-2018)“十大健康谣言”内容进行定性分析。

2 结果

2.1 基本情况

经检索,共得到 “网络谣言”相关文献5115篇,“健康谣言”相关文献746篇,并通过梳理得出了近20年(1998-2018年)的文献检索对比,结果网络谣言与健康谣言的研究大致都可以分为4个阶段:一是萌芽阶段(1998-2002年),期间相关概念和理论刚刚引入,二者年均文献数量均不足5篇;二是初步发展阶段(2003-2008年),期间受互联网普及以及“非典”事件等因素影响,网络谣言年均文献数量逐步突破了100篇,健康谣言近20篇,二者开始拉开差距;三是快速发展阶段(2008-2011年),期间因互联网的持续发展及福岛核事故事件,二者文献数量猛增,前者年均达到200篇,后者逼近40篇;四是稳步发展阶段(2012-2018年),期间受国家相关政策影响,二者文献数量总体保持稳定增长态势,前者文献数量峰值突破800篇,后者达到120篇。

2.2 “网络谣言”相关文献梳理

明确谣言概念内涵是开展相关研究的前提。在《康熙字典》(1716)中,谣言是指没有事实存在而捏造的话[1]。《韦伯斯特英文大字典》(1828)指出,谣言是一种缺乏真实根据或未经证实、公众一时难以辨别真伪的闲话、传闻或舆论[2]。

2.2.1 谣言传播危害

Benjamin(1983)[3]、蔺秀云(2005)[4]认为谣言传播危害严重,消息传开后将产生明显的社会负面影响力,容易造成社会恐慌、社会秩序混乱、经济的衰退。

2.2.2 谣言传播机制

谣言传播机制由谣言传播动力、谣言传播特点和谣言传播控制策略等组成。对谣言传播机制比较科学和系统的研究始于1944年,Knapp以马萨诸赛州的谣言为例,初步研究了谣言产生的原因、后果和控制策略[5]。德国社会学家乌尔里希·贝克(1986)在《风险社会》中首次提出了“风险社会”的理论概论,随后成为谣言传播机制研究的重要理论基础[6]。近年来,赵洪涌(2015)[7]、陈华(2016)[8]等学者对偏泛函微分方程理论、谣言传播外部环境等方面开展了实证分析和仿真研究。

2.2.3 谣言传播公式

在谣言传播机制研究成果的基础之上,为了提升其普遍适用性,广大学者开展了谣言传播公式的相关研究。1947年,奥尔波特认为,谣言=(事件)重要性×(事件)模糊性,指出了谣言的产生和事件的重要性与模糊性成正比关系。1953年克罗斯对上述公式进行了完善,其认为谣言传播与公众的批判能力有相应的关系。国内学者对谣言传播公式进行了修正和改进,具体包括郭小安(2014)[9]引入“敏感度”变量等。

2.2.4 谣言传播模型研究

谣言传播公式为构建谣言模型奠定了基础。基于前人研究基础,Daley和Kendall(1965)[10]提出了谣言传播经典的数学模型,后来被称为DK模型。Maki和Thomson(1973)[11]对DK模型进行了修正,并提出了MT模型。随着对谣言传播研究的不断深入,Zanette(2002)[12]、兰月新(2012)[13]等学者相继进行了小世界网络建模、演化博弈建模等相关研究。

在进入大数据时代后,信息传递呈现了新的特点,谣言传播模型相关研究也出现了新的趋势,扩展模型顺势而出。王彦本(2016)[14]、范纯龙(2017)[15]、等学者提出了SIR-CO、SIR-TV等扩展模型。

2.3 “健康谣言”相关文献梳理

从文献检索结果来看,“健康谣言”相关文献746篇,文献总量远远少于“网络谣言”,同样也是从2011年开始至2017年保持了持续递增的发展态势。然而,从《中国新媒体发展报告No.7(2016)》和《2017腾讯公司谣言治理报告》等调查结果来看,作为一种专业性细分议题,健康谣言是网络谣言的重灾区。同时,在众多的网络谣言中,最具典型性的两次重大谣言事件均为健康领域谣言:一次是2003年非典时期由于“板蓝根能治疗非典型性肺炎”的谣言引起市民疯抢板蓝根事件;另一次是2011年日本核泄漏时由于“食用含碘物质可以防辐射”的谣言引起许多国家的民众抢购碘盐事件。可见,因与人民群众的生命健康权益密切相关,健康谣言往往能够瞬间引起极为广泛的关注度和极为严重的不良反应。反而观之,“健康谣言”现有文献数量却相对过少。

2.3.1 健康谣言内容与特点

大多数学者认为“健康谣言”主要包括健康养生类、食品安全类和人身安全类等内容。随着研究的深入与发展,彭曼(2007)[16]、刘岱淞(2010)[17]、茹倩倩(2012)[18]等学者认为健康谣言还应该包括医患关系谣言。结合健康谣言的内容,罗政锋(2017)[19]等学者研究发现,健康谣言具有贴近生活、以偏概全、图文并茂、危言耸听、来源模糊、新瓶旧酒等特点,见图1。

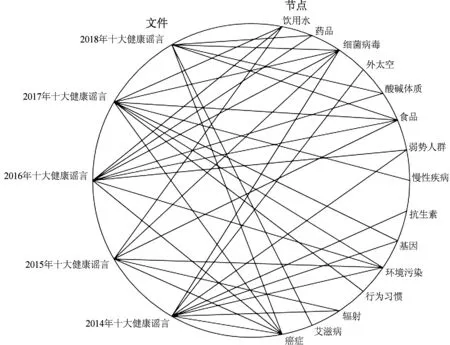

通过对近5年十大健康谣言的主要内容进行概括和整理,并运用Nvivo 12.0软件对近5年(2014-2018年)的十大健康谣言文本内容进行编码,形成了15个节点。从节点的内容来看,基本验证了学者们对于网络健康谣言内容与特点的观点。从图1中可以发现,食品、癌症、细菌病毒相关的健康谣言信息出现频次排名前三,分别为19次、16次和10次。同时,从图中还可发现,诸多健康谣言在多个年度的健康谣言中都有出现,属于新瓶装旧酒的现象,尤其是在食品、癌症、细菌病毒这些出现频次较高的健康谣言信息更为明显。例如“低钠盐就是送命盐”就分别曾在2016年和2018年的十大健康谣言中出现。

此外,如图2所示,除了食品、癌症、细菌病毒等健康谣言的经典主题外,健康谣言的内容也随着年度热点事件的不同而有所不同,并具有一定联系。例如雾霾等一系列的生态环境恶化引发了社会的关注,于是吃猪血鸭血能除霾、雾霾不散是因“核污染、雾霾颗粒堵死肺泡等相关健康谣言便顺势而起。

图1近5年(2014-2018年)十大健康谣言编码节点分析图

图2 近5年(2014-2018年)十大健康谣言节点关系图

2.3.2 健康谣言传播动力与原因

业内学者主要从传播学、心理学、社会学等多个学科对健康谣言的传播动力与原因进行了探讨。从传播学的视角来看,李宁(2018)[20]等学者的研究发现,在健康谣言传播的过程中“沉默的螺旋”“意见领袖”“把关人”起着关键作用,同时受近期热点公共卫生事件影响较大,而中央级官方媒体的辟谣作用较为明显。从心理学的视角来看,宋文渊(2016)[21]等学者的研究表明,健康谣言传播是由“社会风险”议题的应激回避心理、医学知识缺乏和“群体意识”下的跟风从众心理、“首因效应”和面子因素等多种社会心理和情境共同作用的结果。从社会学的视角来看,邓胜利(2018)[22]认为社交媒体附加信息对用户信任与分享健康类谣言具有重要影响。

2.3.3 健康辟谣理论与观点

在掌握了健康谣言的基本动力和原因后,健康辟谣理论与观点成为众多学者研究的热点。谢志强(2011)[23]提出了政府公信力学说,认为辟谣成功的关键在于政府有公信力。李彪(2012)[24]称微博辟谣是伪命题,进而提出了自净理论说,并认为网络会把真相还原达到“无影灯效应”。此外,阮鹏(2013)等[25]还认为公众的科学素养或谣言判断力是谣言传播的天然阻力。李瑞芳(2017)[26]认为健康辟谣,需要基于文化关注和回应公众,才能避免辟谣的负面结果。胡文嘉(2018)[27]认为在新媒体环境下,食药安全领域辟谣需要联合开展多主体辟谣、平台化辟谣以及互动式辟谣。

2.3.4 全面看待健康谣言

有学者认为健康谣言并非一无是处,同时辟谣过程应当注意规避“塔西佗陷阱”问题。胡献忠(2011)[28]提出任何网络现象都不是空穴来风,虚拟网络中的很多现象是因为在现实社会中无法普遍实现的缘故。由此,健康辟谣过程中容易产生“塔西佗陷阱”“罗宾汉情节”等问题,这引起了杨妍(2012)[29]等学者的注意,他们认为重塑政府公信力是应对“塔西坨陷阱”的关键,为健康谣言相关研究提供了更为全面的视角。

从更广泛的层面来讲,健康谣言的治理从属于健康传播范畴,国内外学者进行了相关探讨与实践。健康传播最早见于20世纪40年代的美国的流行病学研究,正式见于1971年美国的“斯坦福心脏病预防计划”,现今较为通用的概念是美国学者罗杰斯(Everett M Rogers)在1994年提出的界定,即健康传播是一种将医学研究成果转化为大众易读的健康知识,并通过态度和行为的改变,以降低疾病的患病率和死亡率,有效提高一个社区或国家生活质量和健康水准为目的的行为。中国健康传播研究始于1987年的全国首届健康教育理论学习研讨会,1993年中国广播电视出版社出版了由北京医科大学主编的健康教育教材《健康传播学》,随后第一届中国健康传播大会于2006年召开,这标志着健康传播研究已经获得广泛关注。近年来,我国罗毓琪(2016)[30]等学者认为健康传播研究议题涉及广泛,既包括以艾滋病预防为龙头的疾病预防,也包括抑郁症、药物滥用预防、医患关系研究、戒烟等内容,从而丰富了健康辟谣的领域与内容。

3 讨论

3.1 研究内容

“网络谣言”相关研究的内容更为广泛,不仅涉及传播学、心理学、社会学、计算机与网络信息技术等多个领域,同时更加系统化和理论化,基于成熟的理论形成了不同的流派。“健康谣言”相关研究的内容虽然也呈现出了多学科的特点,但其研究不够聚焦,因而相对只形成了较为分散的各类学说,未能形成系统化的经典理论。因此,健康谣言研究内容需要集萃聚焦。就健康辟谣研究而言,应集萃健康辟谣的学说和观点,即明确辟谣主体和途径,同时聚焦健康辟谣的内容,形成系统化的理论。

3.2 研究方法

当前的研究中,“网络谣言”相关研究的研究方法更加多元,除了采用定量和定性研究方法外,还应用了计算机技术的模拟仿真等方法。“健康谣言”相关研究的研究方法仍然较为单一,基本为独立应用定量或定性的研究方法。因此,健康谣言研究方法需要多元创新。就健康辟谣研究而言,应当采取定性与定量相结合的方法,同时寻求研究方法的多元化,尤其需要引入大数据技术。

3.3 研究层次

“网络谣言”相关研究已经相对成熟,当前已进展到第五个层次,即模型构建层面,基础模型、改进模型以及扩展模型已经出现,但缺乏相应的实证数据来佐证和评价。而当前“健康谣言”相关研究尚处于第三个层次,即观点创新和理论建构层面,尚缺乏公式及模型相关研究,但既有研究表明公式及模型下一步研究发展的趋势。因此,健康谣言研究层次需要及时提升。就健康辟谣研究而言,应当适时、科学、合理地提出健康辟谣基础模型并进行实证研究和评价,进而提出改进模型。

4 小结

综上所述,无论“网络谣言”相关研究还是“健康谣言”相关研究,二者的终极目的在于客观地认识各自领域谣言的本质,即谣言表象背后的真相,并科学地对谣言进行治理,尽可能地减小其危害。更为重要的是,通过文献分析,可以认识到大数据背景下健康辟谣模型的相关研究呈现出以下3个发展趋势:一是卫生主管部门公信力、医疗机构解释力、受众群体判断力是健康辟谣研究内容的3个关键因素,同时应当聚焦健康促进、食药安全、医学治疗和医患关系4个重要内容;二是在大数据的时代背景下,用户行为挖掘、文本内容挖掘、多智能体模型等适宜技术与方法能够为健康辟谣研究提供方法论层面的有力支撑;三是健康辟谣模型的理论建构及其实证研究有助于提升健康辟谣的研究层次,同时也将会是未来的发展方向。