近代译诗被压抑的“异质性”:特征及原因

——以《哀希腊》四译本为例

2019-12-18刘聪

刘 聪

内容提要:本文从专有名词、特殊概念以及语体和诗体三个方面分析了梁启超、马君武、苏曼殊和胡适所译拜伦《哀希腊》诗的“异质性”特征,并讨论了其成因:宏观文化语境主导了译诗的形态,“异质性”在建构的同时也受到了本土文化语境的压抑。诗歌翻译的“异质性”能在多大程度上得到建构,能在目标语境中产生什么样的影响,除了取决于译者对翻译功用的认识外,根本上取决于目标语境的文体规范和审美惯势,以及意识形态的包容度。

几乎所有围绕着中国现代译诗的论述,都认同这一判断:翻译带来的新变与刺激,引领并推动了汉语新诗的现代化进程。大量有力的证据能够证明这一论断的真实性,但不是所有翻译案例都能被这一结论概括,例如,近代译诗并未在客观上推动汉语诗歌的现代转型,没有将汉语诗歌从传统的窠臼中解放出来。在1917年之前,为数不少的译诗对本土诗歌创作不仅不具备新文化运动那样革命性的影响力,自身也往往被研究者划为“归化”之列。但很少有学者愿意仔细推究造成这一现象的原因。似乎它只能被理解为近代译者们的个人风格,但这显然难以对这个历史时期诗歌翻译中的某些普遍现象做出有效解释。

本文以梁启超、马君武、苏曼殊和胡适对《哀希腊》一诗的译本为例,从 “专有名词的译介”“特殊概念的表达”和“语体诗体的新变”三个角度来分析其各自的“异质性”建构的特征。它们不能被简单视作译者的个人偏好,而是宏观文化环境的影响乃至操纵的结果。通过这样的分析,近代译诗为何未能发挥出后来的译诗所具有的对汉语诗歌形体新变的巨大影响力等一系列问题的答案,也就能够略窥一二。

一 《哀希腊》四译本的“异质性”建构

基于劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)在《译者的隐形:翻译史论》中关于“异化”翻译的论述,本文拟采用“异质性”这一提法,来指代翻译文本中所体现出的与目标语境的主流话语范式有明显差异的特质。就近代译诗而言,它“异质性”的参照系主要是在近代依然占据主流话语地位的中国传统诗学对诗歌文体、语体等多方面的框定,它包含了历时和共时两个时间向度,可以体现在译诗所使用的语言、句式、诗体形式,乃至诗意结构方式、逻辑演进方式等多方面。“异质性”既是译诗和本土诗歌的重要区别,也是译诗能够对本土诗歌施加某种影响力的关键所在。而译作中“异质性”的具体的呈现方式、是否充分建构、能在何种程度上于本土诗歌创作中激起回声,则受到了目标语境的宏观文化环境的限制。

为论述方便,以下从“专有名词”“特殊概念”和“语体与诗体”三个方面对《哀希腊》的四个近代译本做出分析。

(一)专有名词的译介

在译入语境中缺少对应语、只能借助于音译的“专有名词”——例如人名、地名等,是翻译文本直观地区别于本土原创作品的特点之一。德里达认为,“音译”在某种程度上并没有使词语得到翻译:“在译文中,这一专有名词仍然保留了一种单一的命运,因为它仍以专有名词的形式出现,并没有被翻译过来。此时,我们还看到,像这样的专有名词是永远不可译的……它不可能像其他词一样由于同样的原因而严格地属于这种语言,属于这一语言系统,不管它翻译过来还是处于翻译的过程中都是如此。”①在《哀希腊》的近代四译本中,音译词大多数情况下都是一种格格不入的外来符号,而这恰是这一时期诗歌翻译之“异质性”实现的途径之一。

梁启超在小说《新中国未来记》中译出了《哀希腊》的第一节和第三节。在这两节里,梁启超译出了全部的专有名词(分别是Greece、Sappho、Delos、Phoebus、Marathon和Persian)。并且,由于句式结构和标点符号的使用,加之少量注释,使得这些外来词并没有打断译诗自身的节奏,也没有破坏意义的连贯。仅就专有名词的音译这一点上而言,梁启超的译法兼顾了“异质性”的建构和传播的方便,唯惜译诗不全。

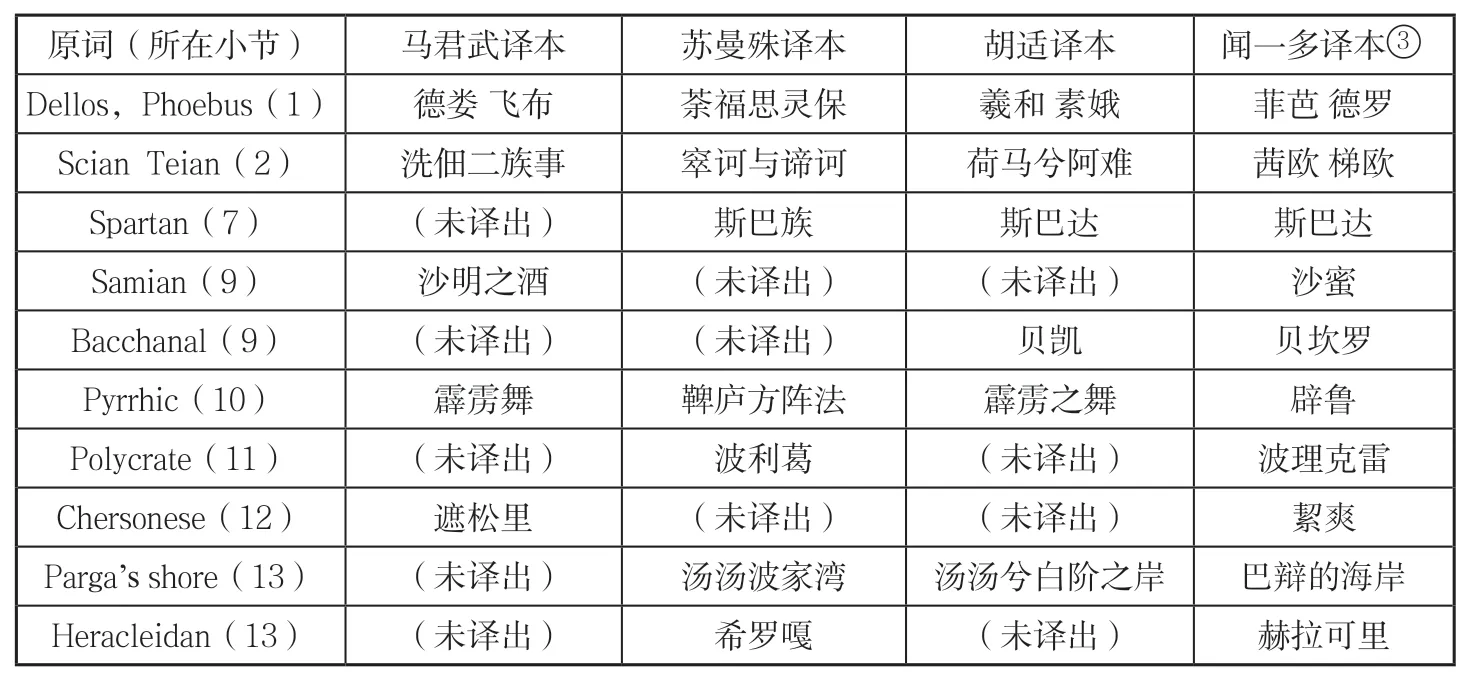

而在马君武、苏曼殊和胡适三人的译本中,在专有名词翻译方面的做法不尽相同。为方便之故,这里借闻一多先生的译本做参照,见下表②:

原词(所在小节) 马君武译本 苏曼殊译本 胡适译本 闻一多译本 ② Dellos,Phoebus(1) 德娄 飞布 荼福思灵保 羲和 素娥 菲芭 德罗Scian Teian(2) 洗佃二族事 窣诃与谛诃 荷马兮阿难 茜欧 梯欧Spartan(7) (未译出) 斯巴族 斯巴达 斯巴达Samian(9) 沙明之酒 (未译出) (未译出) 沙蜜Bacchanal(9) (未译出) (未译出) 贝凯 贝坎罗Pyrrhic(10) 霹雳舞 鞞庐方阵法 霹雳之舞 辟鲁Polycrate(11) (未译出) 波利葛 (未译出) 波理克雷Chersonese(12) 遮松里 (未译出) (未译出) 絜爽Parga’s shore(13) (未译出) 汤汤波家湾 汤汤兮白阶之岸 巴辩的海岸Heracleidan(13) (未译出) 希罗嘎 (未译出) 赫拉可里

在这十个专有名词中,三个近代译本中以音译法译出的词数分别是:马君武4个、苏曼殊7个、胡适4个。仅从数量上看,苏曼殊在专有名词翻译上体现出的异质性最为明显。但值得注意的是,正如德里达说的那样,这些音译过来的词语,作为完全陌生的符号,如果仅仅以“外来符号”的状态存在,那么即便具有充分的异质性,也失去了“翻译”在沟通两种语言交流上的作用。例如“荼福思灵保”,如果没有注释,很难理解其意义。虽然马君武的“洗佃二族事”也是以单音字译出了原诗的两个词语,但因其后有“二族”作文内注解,在理解上的难度不大。但苏曼殊的译本在保留词语“异质性”特点上仍然是最为突出的一个。

在没有被以音译法译出的词语中,有如下几处值得注意:

其一是胡适以“羲和”“素娥”译出了原文中的古希腊神名。从本土语料库中寻找替代物的做法,是典型的“归化”翻译手段。在这里,通过人名上由陌生、遥远到熟悉、亲切的转换,让诗歌的情绪从“哀希腊”自然递变为“哀中国”。从这一细节中,可以窥见《哀希腊》在近代得到反复翻译的民族心理。

其二是“Samian”一词的翻译。原文“Fill high the bowl of Samian wine!”具有的强烈感情色彩,包含着鼓舞士气、同仇敌忾的精神力量。举酒以鼓舞士气,是中国人所熟悉的场景,但诗中的“Samian”是一个陌生的外来词,加上这句诗在整篇中反复出现,因此遇到了译本在处理音译词时较为尴尬的局面:这个外来词无法与译入语的整体语境之间发生真正的意义关联,而这句关涉整首诗情感主旋律的诗行又反复出现,外来词与本土语境之间的“不调和”在重章叠唱中被放大。

胡适以“注美酒兮盈樽”译出,苏曼殊以“注满杯中酒”译出,都对“Samian”一词略去不译。将这个格格不入的词语剔除后,胡、苏二人的译文才能够将这句诗在不同诗节里反复咏叹。马君武的译本,保留着“沙明”这一特指名词,却无法使整句诗原样重复。为翻译这一句,马君武在译诗的不同位置,共译出了“沙明之酒盈杯绿”“且酌沙明盈酒杯”“劝君莫放酒杯干”“沙明之杯千盅注”“一掷碎汝沙明盅”五句,不可不谓煞费苦心。这背后正反映出一个外来词语要进入本土语境之艰难,亦反映出在七言诗的文体框架下,要解决“重章复沓”带来的负面效应实非易事。反观闻一多的译本,则仅仅是在“快斟上一杯沙蜜的美酒”和“快将沙蜜的美酒斟上一杯”这两个句式间稍有改动,重章复沓带来的情感层层递进的效果呼之欲出。

其三是“Pyrrhic”一词的翻译。这个词在原诗第十小节,第一句谈此地之舞犹存,第二句谈此地之军阵却英魂不再。胡适和马君武都将“Pyrrhic”译作“霹雳舞”,从发音上似有音译的影子,但其深层逻辑实与胡适译神名的方式一致。胡适“汝犹能霹雳之舞兮,霹雳之阵今何许兮”的译法,意义较为准确,并且在译诗后专门对这一词做出了解释④。但这更使人生疑:既能在译诗后作出具体解释,为何不采取类似于“白阶之岸”“斯巴达”这样更不失真的译法呢?使用“霹雳”一词,尽管附上了注释,还是很有可能引起读者的误解。其原因可能在于,“霹雳”由于源自中国固有的文化和语境,而更能唤起读者奋战一搏的心理共鸣。在这里,翻译的准确性让位于激发情感共鸣的社会功利性目的。

在苏曼殊的译本中,对于原文的同一个词,采用了两种译法:当它对应的是舞蹈时,苏曼殊将之译为“羽衣舞”⑤。而在第二句“鞞庐方阵法”中,则用“鞞庐”这一音译词译出。可以看出,苏曼殊清楚知晓该词该句的意义,那么在第一句中的“误译”只可能是有意为之。其缘故或可有二:其一是为了突出昔日军队之英豪与今日歌舞之靡靡的对比;其二则是出于五言诗体的审美规范对词语重复的忌讳。

与上述几种译法构成对比的是闻一多的译本,轻松自然,似并不见译者在这里颇费苦心:“辟鲁的名舞依然在风行/那辟鲁的名阵上哪里去找?”这种轻松自然背后,是文体、句式和语体都对于外来音译词有了较大包容度的结果。

由于中国诗歌传统对精练、节制的审美追求,使得一首在浪漫主义诗潮下豪情万丈、重章叠唱的战歌,进入当时的汉语诗歌语境之后不得不面临左右为难的尴尬局面。当这种尴尬局面再遇上一个无法和汉语语言结构发生有机融合的外来词,就显得更为棘手。引入闻一多的译诗作为对比也正是为了说明这一点。音译词的翻译相对较为简单直白,因此在这方面左右译本最终形态的就不是不同译者之间文学造诣与艺术成就的差异,而是译者所面对的译入语境的差异,以及翻译过程中所能采用的文体和语体之间的差异。上述分析中那些顾此失彼、削足适履的译法表明,缺少自由度、包容度更大的诗歌语言和诗歌文体,使得近代译者们相对现代译者几乎面临着“巧妇难为无米之炊”的窘境。

另外,作为翻译文本中“异质性”建构的实现途径之一,音译的外来词出现在小说中,或许除了标记出“翻译”的身份外便无关痛痒,但当它出现在诗歌文体中,则迫使中国传统诗体的语言结构方式潜在地作出让步——在为传统词人墨客所熟稔的诗歌话语惯势中,原本不需要刻意地、完整地呼出某地、某人的名称。然而,尽管在“新名词”的局部意义上成功实现了“异质性”的构建,但这一构建在当时对诗歌艺术经验的新变与发展却难有积极作用——这正是“旧瓶装新酒”的诗界革命失败的根本缘故,该时期的译诗亦然。造成这一现象的一方面原因在于,外来专有词汇难以与目标语境之间展开真正有生命力的交融,也就更难谈及诗歌艺术境界的开拓;而根本原因则在于专有词汇的搬运与生造易,新的诗歌体式与审美规范的开拓却难,而后者要晚至新文化运动之后才在中国本土语境中开始出现。

(二)特殊概念的表达

此处所谓“特殊概念”,指的是在翻译的过程中,由于原文和译文所处文化环境的差异,而在翻译中有变形、改写痕迹的词语。《哀希腊》的四译本中所涉及的“特殊概念”,典型地体现在对“Where grow the arts of war and peace”这一句中“war”和“peace”的处理上。

梁启超的译本从句式、语气和意义上都和原诗有较大距离:“你本是和平时代的爱娇,你本是战争时代的天骄”,但“和平”“战争”的翻译是准确的。马君武译为“战争和平方千术,其术皆自希腊出”,是意义上较为忠实的译法。

与这两个较早出现的译本形成对比的是,苏曼殊和胡适的译本均对这两个概念做出了改动。苏曼殊译作“征伐和亲策”,胡适译为“实文教武术之所肇始”,这两个译本都在某种程度上取消了“war”原有的中性色彩。“征伐”一词,在中国传统的语境中,被潜在地赋予了“王权”和“正义”的内涵,而“武术”强调了“武艺”和“技术”,且传统上“武术”主要着眼于制止侵袭和强壮体魄。这两种译法都与“战争”有较大差异。对“peace”一词的处理上,“和亲”在古代是中央王权以结姻的方式与周遭蛮夷维持休战状态的外交策略,在近代的语境中,也被用来指称国与国之间亲和友好的外交关系⑥,这一译法基本是恰当的。而“文教”一词则侧重于“文明教化”,与“peace”本义有明显差别,流露出中原俯瞰周遭蛮夷的优越心态。巧的是,闻一多的译文中也完全采用了胡适的译法:“那儿萌芽了武术和文教。”

“war”在译文中的变形甚至消失,与中国自古以来作为农业社会,厌恶战乱、喜好和平的民族心理有很大关系。拜伦把希腊在战斗与和平两方面的成就都称为“arts”并赞颂之,对当时的汉译者来说,其难度并不在于理解原诗本义,而在于如何使原诗中尚武、好战的精神自然地进入汉语语境中。译本与原文在这一点上的诸多差异,本质上是译入语境的固有文化对域外文化的抗拒。考虑到中国昔日的辉煌与近代在列强炮火下的诸多遭遇,拜伦笔下的“哀希腊”在翻译的过程中,不可避免地被置换为“哀中国”,“war”在原诗中所具有的积极、正面的意义就更加失去了社会基础,被“武术”(中国传统文化的亮点之一)、“征伐”(以中原文化为出发点的带有价值判断的词语)这样的词语替代,就是自然的结果。对比“peace”一词被反复译为“文教”,这种自矜于文明上优越地位的知识分子心态清晰可辨。

在这个“特殊概念”的翻译上,梁启超、马君武笔下更具“异质性”的译法,作为异域文化的载体,也是一种输入多元价值观的途径。但在晚出的译本中,却被舍弃,译本迎合了本土既有的文化心态。显然,在之前的译本中得到了建构的“异质性”并没有被接纳,而是受到了本土文化传统、社会心理的压抑。如果本土语境对译诗之功用的认识,又不在于输入新的价值观的话,译诗注定成为本土之精神的另一种呼告方式,断不可能成为输入新变与刺激的窗口。概而言之,翻译虽然涉及他国文化与语言,其根本仍是本土文化活动的组成部分。在某些情况下,左右译诗之“忠实”度与“异质性”建构的,可能并不是语言技术上的问题,也不是译者个人的风格与习惯,而是两种彼此冲突的文化难以在译本中兼容。这种文化上难以兼容的情况,哪怕是到了诗体语体已经大解放的时代,在现代诗人闻一多的译笔下,也依然存在。

(三)语体与诗体的新变

在中国传统诗歌的发展历程中,主要形成了三种诗歌句法:“接近于散文的句法、高度浓缩凝练的句法和突破规范的句法……我们把这三种句法简称为或借称为‘文句’、‘律句’和‘拗句’。”⑦

与上述三种句法形成“异质性”对照的,则是似文句而非文句,更非律句的口语化句式。诗文的口语化,成为日后新文化运动的主要着力点,而在这一时期,虽然译诗中的口语化成分还不足以掀起根本上的革新,但已经成为译诗中的异质性成分得到了建构。从口语化的角度看,梁启超和马君武的译本明显更甚于苏译和胡译,其中梁译又比马译更加口语化,例如“万般没了!”等。

口语化成分的渗透,使译诗的抒情节奏变得活泼明快,作为一种书面文体的诗歌与口语之间的壁垒开始被打破。应注意的是,此时口语向译诗中的渗透,与后来胡适提倡的“白话入诗”的着眼点并不同。胡适对“白话入诗”的提倡,固然有便于启蒙思想传播、有利于文学平民化的一面,但归根结底是有意识地开展了对中国诗学传统的反叛,而梁启超和马君武显然没有对译诗寄予这样“先锋”的期待。部分原因在于“近代的文学翻译要承担的角色是‘改良社会’‘开瀹民智’,所以这种选择的一个重要动因是‘诗可以群’。要达到这个目的,翻译策略上必然会选择读者最易接受的形式”⑧。尽管梁启超翻译《哀希腊》只是作为小说《新中国未来记》中插入的唱词,译者本人并无译诗形式与技艺上的潜心营造,但客观上毕竟构成了这样的效果。很难说马君武虽以整饬的七言体译诗,语体上却相对松动活泼,不是受到了梁启超译本启发的结果。

另一方面的原因,则在于,更为灵活、松动的口语化句式,能够更方便地将一首外语诗歌的“灵魂”装入汉语的“外套”里。正是在中西方诗歌经由翻译而“相遇”的时刻,凸显了东西方诗歌彼此难以“削足适履”的无奈。典雅的文言与整饬的诗体形式在翻译汪洋恣肆的浪漫主义抒情诗时,是近代译者必须面对的双重挑战,而语体上对口语成分的适度纳入,则不失为一种解决办法。

除了语体上的口语化色彩以外,在诗歌体式上,译诗在此时也成功建构了一种“异质性”的形态。拜伦《哀希腊》一共16小节,一气呵成、一以贯之,彼此结构类似,意义上相对独立。长诗包含了丰富的典故,不同的典故又对统一而鲜明的情感主题进行了反复的强调和咏叹,在最后一节中达到了高潮。这样的诗歌结构体式,在中国传统诗歌中是较为罕见的。⑨而这种“异质性”的建构,恰是翻译可以作为一种新的艺术形式之引入渠道在诗体上的体现。这方面尤以马君武、苏曼殊和胡适的译本为甚。在每个单独的小节里,他们分别采取了七言、五言和骚体诗的体式,而这些小节从整体上则是以全新的结构方式被串联到了一起。相对于中国古典诗歌传统而言,这就是一种可贵的尝试与创造。另外,在马君武的译本里,在每一小节的倒数第二句,还增加了“吁嗟乎”的感叹词,以加强结尾两句的情感效果和“小结”式的结构地位,同样是对七言古体诗形制上的开拓与创新。虽然在当时,译诗在诗体上的这些尝试并未得到本土诗歌话语的重视,但它们确实经由翻译,进入了汉语诗歌的视野中。

上述几个方面的分析,可大致形成这样的结论:拜伦《哀希腊》一诗在近代的四个译本中,均以不同方式、在不同程度上实现了“异质性”的建构,因而不能被简单地视作“归化”的翻译。整体上,近代译诗的“异质性”构建是不充分的。同时,译诗的“异质性”程度并没有随着时间推移而显出更为开放和更为“西化”的趋势,较为晚出的译本不见得在“异质性”上超越了既有的译本。

二 影响译诗“异质性”建构的因素

概而言之,影响近代译诗之“异质性”建构的原因主要有以下几方面:其一是译者对于翻译之功用的认识,其二是本土语境中诗歌审美惯势的限制,其三是本土意识形态的包容度。

(一)对翻译之功用的认识

梁启超和马君武的译本,在口语化的程度上明显甚于苏曼殊和胡适的译本,洋溢着鲜明、炽热的近代气息。这与梁启超、马君武看待翻译,乃至看待文学的基本观点,有很大关系。

梁启超将文学视为启迪民智的重要手段,赋予了文学远超其自身的社会功利目的,甚至不惜编造外国在遭遇民族危机时,文学也承担了挽救水火之大任的“神话”⑩;同时积极鼓吹“新内容、旧形式”的诗界革命,希望以此来改变当时诗坛陈旧的暮气:“第一要新意境,第二要新语句,而又须以古人之风格入之,然后成其为诗。”⑪“以旧风格含新意境,斯可以举革命之实矣。苟能尔尔,则虽间杂一二新名词,亦不为病。”⑫可以看出,梁启超对于新名词、新意境的纳入,是主动追求甚至热情讴歌的。具体到《哀希腊》,这首译诗并非独立发表的译诗作品,而是小说《新中国未来记》中的一段唱词。小说中借人物之口交代了诗歌的内容、作者、创作缘由:“拜伦最爱自由主义,兼以文学的精神,和希腊好像有夙缘一般。后来因为帮助希腊独立,竟自从军而死,真可称文界里头一位大豪杰。他这诗歌,正是用来激励希腊人而作。但我们今日听来,倒像有几分是为中国说法哩!”⑬显然,“梁启超旨在借翻译将拜伦形塑为民族主义的英雄,伸张其强国保种的政治抱负,并速成其变法维新的政治主张”⑭。故而文字上大量嵌入外来词,不仅无碍于梁启超社会功利目的实现,从另一方面也契合了他在“诗界革命”中相关的呼吁。由此可见,译诗的形态是梁启超文学观念的反映。

在《马君武诗稿》自叙中,论及诗集的背景和价值,作者认为:“此寥寥短篇,断无文学界存在之价值,惟十年以前,君武于鼓吹新学思潮,标榜爱国主义,固有微力焉。”⑮由是观之,马君武所重视的不是诗文的“文学价值”,而是在“新学思潮”“爱国主义”中能够发挥的“微力”。具体到《哀希腊》这首诗,马君武翻译此诗的心情,与其他满怀忧国之情的知识分子一致:“呜呼。裴伦哀希腊,吾今方自哀不暇尔。”⑯

对梁启超和马君武来说,诗文主要的价值在于民族振兴、挽救危亡。二人译作中的“异质性”的建构、对古典诗歌传统一定程度的挣脱,本质上源于重社会宣传效果而轻诗歌艺术审美效果的价值立场。在梁、马二人的译诗中的语体“新变”,其缘故并不是梁、马对诗歌和翻译有革命性的创见⑰,而是因为他们的对译诗的价值评判已经超出了诗文自身的维度。

(二)本土诗歌审美惯势的限制

相对于梁、马二人,苏曼殊和胡适都是更多地注意到诗文独立价值的译者,但这恰使他们在当时更难找到将“异质性”成分更多地纳入译诗中的理由。

在近代翻译史上,苏曼殊留下了浓墨重彩的一笔。他这样评价拜伦的诗:“雪莱和拜伦的作品都值得被每一个热爱者和学习者研究,享受它们的诗美,欣赏爱与自由的崇高典范。”⑱文学性是苏曼殊选择翻译对象、从事诗歌翻译实践的出发点。同时,苏曼殊在翻译中也寄托了他的个人情怀:“教中国晓得Byron,曼殊内心里也想教中国晓得他自己。”⑲这与梁启超、马君武译拜伦的出发点判然有别。

另外,苏曼殊对诗歌在跨文化、跨语言的转化过程中所遇到的困难的体察,对诗歌翻译艺术理想的追求,是清末民初重内容、轻形式的时代风气中的少见的逆流者。在一系列论及诗歌翻译的文章中,苏曼殊明确表达了对诗歌翻译审美价值的追求。例如在《文学因缘》自序中,苏曼殊认为:“夫文章构造,各自含英,有如吾粤木棉素馨,迁地弗为良。况歌诗之美,在乎节族长短之间,虑非译意所能尽也。”⑳苏曼殊寄托在译诗上的绝不仅限于语言的简单转换,而是对诗歌审美价值的重构与再创造。苏曼殊关于诗歌翻译的诸多特点、难点,乃至理想的诗歌翻译的认识,正说明苏曼殊深谙译诗三昧,对诗歌翻译这一创造性过程有充分而深刻的体会。然而,正因为苏曼殊看重诗歌的审美价值,并对翻译有着严苛的自我要求,他才更难以在近代这个历史阶段内,译出具有鲜明“异质性”的诗篇。

胡适的译本同样能说明这个问题。胡适在第十五小节后批注:“此章译者以为全篇最得意之作”,而这一节从语言和内容各方面上如不注明,则几乎以为是本土诗歌:

注美酒兮盈杯!美人舞兮低徊!

眼波兮盈盈,一顾兮倾城;

对彼美兮,泪下不能已兮;

子兮子兮,胡为生儿为奴婢兮!㉑

就译文意义之准确和情感之真切上,不难理解为什么这是胡适的最得意之章节。而从胡适对拜伦的评价中,也能见出胡适对拜伦独特个性的称道,对其诗歌词句的评价,而并不特别着眼于其诗的社会功利目的。㉒这也在某种程度上使胡适的译本难以在他彻底反思中国诗歌传统之前,译出有充分“异质性”色彩的译本。

所谓“异质性”者,内在地意味着对既有的文体规范、审美范式乃至文化观念的背离。梁启超、马君武从诗文之外的价值尺度看待诗歌翻译,才使他们的译作能够纳入更多“异质性”成分。而如果不从根本上质疑、挑战既有的框架,那么翻译活动便不可能因为一个外文原作的引领,就自然能从传统中脱胎换骨。

此外,在既有的审美惯势和文体规范下,译者只能从现有的语料库中寻找可以调用的材料。这正是连梁启超、马君武这样对“异质性”有较大宽容度的译者,也只能以传统诗体译出《哀希腊》的根本原因。换言之,整个近代阶段的诗歌翻译未能像白话诗运动之后的诗歌翻译一样起到新诗体格的焕新作用,其根本原因正在于,此时在文化界、思想界,人们并没有挑战、质疑既有的审美惯势和文体规范,传统的审美惯势压抑了译诗中“异质性”成分的充分建构。

作为本土文化活动的组成部分,诗歌翻译在语体、诗体上的新变,只可能在人们彻底地反思本土文学诗歌传统、以新的方式定义“诗歌”之后才得以发生。如果不将翻译活动置于本土宏观文化背景下加以考察,便很难触及翻译活动中某些现象背后的深层问题。

(三)本土意识形态的包容度

在前述专有名词的案例分析中,在译者能够理解原文的确切含义,且目标语境存在表达对应含义的词汇的情况下,“war”和“peace”在苏曼殊和胡适笔下仍然无法以它们“本来”的面目进入汉语语境,原因在于本土意识形态难以包容这种域外价值观,让“战争”和“和平”这两个看似简单的概念迎合了译入语宏观的文化立场和民族心理。这种宏观语境在翻译中的投影,在后来卞之琳㉓和闻一多的译本中也仍能见到。

如果对翻译所必然经历的“文化修剪”保持充分敏感的话,我们会发现,之所以“五四”之后的译诗能够对现代诗歌的创作起到有效的引领和启发作用,根本原因不在于域外诗歌自身艺术成就的超拔,而在于本土主流的诗歌话语改换了看待译诗之“异质性”的方式,以极大的包容度欢迎域外新异的诗歌形式、诗歌经验的进入。这才使得译诗能够更充分地实现“异质性”的建构,也才能够成为一条输入域外诗歌艺术经验的渠道。同时,在译本中得到了建构的“异质性”,也就更容易得到接纳和认可,从而与本土诗歌创作之间发生积极的互动。本质上,这不是一个翻译与创作之间谁引领谁、谁跟随谁的问题,而是在一个相对开放的文化环境下,不同风格的文学艺术形式能够自由交流、恣意生长而已。从这一角度视之,翻译中“异质性”的建构应该得到译者和读者的充分关注。毕竟,“异质性”既是译诗和本土诗歌的重要区别,也是译诗能够对本土诗歌施加某种影响力的关键。

三 文化在译诗中的烙印:被压抑的“异质性”

诗歌翻译究其根本,是一种发生在本土语境内部的语言艺术实践。尽管因为原作的存在而不免带上异域色彩,但除非译者有明确的革新目的,否则很难以本土既有的诗歌话语范式中所没有的语言材料与文体规范来组织译本。在苏曼殊所译的拜伦《去国行》中,由于中国古典诗歌的话语传统,尤其是雅言语系中,缺乏直抒胸臆、直接呼告的话语资源,因此类似“别了,别了,我的大海!”这样奔放热烈的诗句,除了顺应目标语境的诗歌话语范式外别无他途。㉔译文大体而言显现出了“归化”的风格,归根结底是因为,在当时的文化环境中,能够表现出原诗那种风格、情貌的话语资源过于稀缺——换言之,这不是译者主动选择的结果,而是彼时译者没有第二种选择。如果不能另外开拓出一套新的诗歌话语,乃至重新定义“诗”这一文体的话(如白话诗运动所做的那样),译文只能接受既有诗歌文体范式的规训,更何谈输入新的艺术启迪。

在翻译的过程中,译者与原作共同接受了中国传统诗歌抒情典范的规训,这种规训是无意识的,是被本土诗人、译者和读者共同默认的。尽管部分知识分子开始通过诗界革命等方式,展开了对诗歌传统的局部反抗,但只要没有从根本上反思诗歌话语结构方式,没有“另起炉灶”的魄力,潜在地也就依然认可它为汉语诗歌唯一的存在方式。这是所有近代译者,都采取传统诗词体式翻译外语诗歌的根本原因。臧棣从文学政治的高度来认识的“诗意”,与本文所讨论的诗歌审美惯势一脉相通:“选择什么样的写作类型和风格形态来呈现‘诗意’,其中所包含的主观性,表面上看,像是出于诗人个人的自主决定,但从写作语境上看,它往往也是一种文学政治的反映。”㉕这里所谓的“文学政治”不只影响着诗歌的写作,同样影响着诗歌的翻译。

苏曼殊的诗歌翻译对审美价值追求与“异质性”建构近乎水火难容的情形,从侧面提供了审视译诗“异质性”建构的切入点。对诗歌翻译而言,这不是翻译方法“归化”或“异化”的简单对立,事实上涉及了译诗之艺术性与功利性之间的冲突与共存,透露出宏观文化语境对“诗歌”的定义实际上主导了译诗的存在形态,也暗示了译诗中的“异质性”建构在某种程度上内在的革命性意义。诗歌翻译的“异质性”能在多大程度上得到建构,能在目标语境中产生什么样的影响,根本上取决于目标语境根深蒂固的文体意识、在民族语言中浸润成型的审美心理在某个具体时段的特点与诉求,取决于目标语境整体上的开放度和包容度。在近代,人们已经开始睁眼看西方,甚至已经开始对诗歌这一创造了极高成就的文体展开了局部反思,并开始从域外寻求新变的途径。然而字词、风物易于移植,对诗歌的审美期待却难以在短时间内、仅凭局部的变易而被撼动,译诗中的“异质性”建构遭到压抑,也就是自然的结果。

在本文所述的译诗中所体现出的“审美性”与“异质性”的冲突,既体现了中国传统诗歌范式在近代依然占据主流地位,也体现了当时人们面对域外文学中那些迥异于中国自身传统的语句、情怀的时候,呈现了某种“失语”的状态。归根结底,对近代的文人士子来说——也许今天仍然如此——能在翻译中得到理解和接纳的,往往是自身已经理解和接纳的。在译者的个人条件十分完备的情况下,译文的“异质性”没能充分地得到建构,正说明“异质性”的追求与实践涉及的诸多问题,仅从翻译内部寻找答案很难令人满意和信服,而必须考虑到翻译所处的宏观语境。毕竟“翻译作为一种跨语言和跨文化交际行为,从一开始就不可避免地打上了意识形态的烙印”㉖。“诗界革命”等企图在传统诗歌内部探寻改良途径的呼声,虽然拓宽了诗歌文体对“异质性”的接纳度,却并没有变革基本的诗歌审美范式和价值尺度。显然,仅凭译者个人的诗学修养或寄托于译诗的其他社会功利目的,很难突破特定时代宏观的文化环境。

从近代“异质性”的被压抑,亦可窥见白话新诗的兴起对于后起诗歌创作和诗歌翻译的重大意义。在肯定诗歌翻译对诗歌创作在诸方面产生的刺激、引领和参照作用的同时,这个问题也应得到重视:翻译要想发挥出一定的文化影响作用,目标语境必须具备相应的条件——诗歌审美体系应该是开放的、兼容的,也就是说,应该为新异风格的存在留有余地;其次,不管是译者,还是一般的作者和读者,都能够意识到翻译是输入“异质性”价值的重要途径之一。而近代的社会文化语境并不满足这样的条件。纵然像苏曼殊这样领略到诗歌的本质精神、富有才华,且投入了相当精力、以诗意的重构为目标翻译了大量诗作的译者,也不能通过自己的翻译实践对诗歌创作的潮流和风气注入新的能量。近代译者们在诗歌翻译上的诸多努力,因缺乏对“异质性”建构所具有的文化潜能的认识,这些历史先行者们的尝试,其成就与光芒在令人赞叹之余,也不免遗憾。

即便如此,将近代译诗以“归化”简单论之也并不可取。事实上,近代译诗中已露端倪的口语化趋势,为白话诗运动做了一定的前期准备。人们接受过这样的译本,才更有可能在之后的诗体大解放中,尝试着接受审美范式与文体规范的转变。而这正是“五四”白话新诗运动与之前的诗界革命相比,最根本、最具革命性的地方,也是后来的译诗风貌得以转变的关键。而这一点,应该是翻译研究的文化转向对于我们认识民族翻译历程的重要启示之一。

注释:

①转引自王宁《翻译研究的文化转向》,清华大学出版社2009年版,第61页。

②为篇幅考虑,四人皆以较为接近的音译词方式译出的专有名词,例如波斯、突厥、法郎克之类,不再录入表中。

③表中所录词汇,皆依据闻一多译《希腊之群岛》,见《闻一多全集·诗》(第1册),湖北人民出版社2004年版,第300~305页。下同。

④胡适对此词注曰:“霹雳(Pyrrhic)源出Pyrrhus,希腊Epirus之王,尝屡胜罗马人。霹雳之舞为战阵之舞,如吾国之《武功舞》、《破阵乐》耳,盖效战阵之声容而作也。”见《胡适翻译小说与翻译诗歌全集》,胡适译,王新禧编注,时代文艺出版社2018年版,第167页。

⑤苏曼殊对这两句的完整译文为:“王迹已陵夷,尚存羽衣舞。鞞庐方阵法,知今在何许。”见《苏曼殊全集·一》,苏曼殊著,柳亚子编,当代中国出版社2007年版,第52页。

⑥例如揆郑:《亚洲和亲之希望》,见《民报》1908年第23期,第55页;又如《日俄和亲策》,见《外交报》1902年第2卷第5期,第19页。

⑦孙力平:《中国古典诗歌句法流变史略》,浙江大学出版社2011年版,第288页。

⑧孙昌坤:《中国诗学传统与近代诗歌翻译》,载《山东外语教学》2004年第5期,第14页。

⑨中国传统诗歌中并不缺少长篇巨制的诗篇,例如《诗经》中的雅、颂,汉乐府诗、骚体诗乃至赋体诗、宋词等,但它们均未成为文人诗的固定体式得到承认。同时杜甫的《北征》等长诗,也显示了中国传统诗歌在篇幅和容量上的潜力,但与拜伦此诗在结构、体制、分节的逻辑与情感递进的方式等方面,均有明显差异。

⑩刘纳在《嬗变:辛亥革命时期至五四时期的中国文学》一书中对此有详细论述:“‘文学启蒙’——‘文学救国’……就这样,在对文学神奇功效的向往与期待中,文学被摆放到‘黄金黑铁’、‘国会立宪’之上,被放在政治斗争、军事斗争之前,甚至被抬举到高于一切,先于一切的位置。”(第19页)梁启超在《译印政治小说序》中认为“彼美、英、德、法、奥、意、日本各国政界之日进,则政治小说为功最高焉”,刘纳认为“都不过是童话般神奇的想象”。(第20页)参见《嬗变:辛亥革命时期至五四时期的中国文学》,中国社会科学出版社1998年版。

⑪梁启超:《饮冰室专集之二十二 新大陆游记节录》,中华书局1936年版,第189页。

⑫梁启超:《饮冰室专集之四十五 诗话》,中华书局1936年版,第41页。

⑬梁启超:《新中国未来记》,《新小说》1902年第3期,第44页。

⑭陈历明:《闻一多诗歌翻译与格律诗学的生成》,《文艺理论研究》2016年第1期,第69页。

⑮⑯马君武:《马君武诗稿》,文明书局1914年版,第1、20页。

⑰尽管梁启超倡议了“诗界革命”,却并未从根本上改变诗界颓颓老矣的风气。

⑱原文:“Both Shelley and Byron’s works are worth studying by every lover of learning,for enjoyment of poetic beauty,and to appreciate the lofty ideals of Love and Liberty.”《苏曼殊全集》第1卷,当代中国出版社2007年版,第89页。

⑲张定璜:《苏曼殊与Byron及Shelley》见《苏曼殊全集》第1卷,当代中国出版社2007年版,第147页。

⑳苏曼殊:《文学因缘自序》,《苏曼殊全集》第1卷,当代中国出版社2007年版,第84页。

㉑《胡适翻译小说与翻译诗歌全集》,王新禧编注,时代文艺出版社2018年版,第169页。

㉒胡适在《去国集》该译诗的序文中评拜伦:“裴伦在英国文学上,仅可称第二流人物……盖裴伦为诗,富于性情气魄,而铸词炼句,颇失之粗豪。其在原文,疵瑕易见。而一经翻译,则其词句小疵,往往为其深情奇气所掩,读者仅见其长,而不觉其所短矣。”《胡适翻译小说与翻译诗歌全集》,王新禧编注,时代文艺出版社2018年版,第171页。

㉓卞之琳将这一句译为“从前长文治武功的花草”,“和平”之意大致无差,但打上了鲜明的中国传统政治话语的色彩,“武功”的译法类同“武术”。见卞之琳译《英国诗选》,湖南人民出版社1983年版,第137页。

㉔苏曼殊将这一句译为“行行去故国”,原诗中呼告、奔放的语气,变得收敛、沉稳。该译诗全文见《苏曼殊全集》,柳亚子编,中国书店1985年版,第75页。

㉕臧棣:《“诗意”的文学政治——论“诗意”在中国新诗实践中的踪迹和限度》,载《新诗评论》2007年第1辑,第5页。

㉖王东风:《一只看不见的手——论意识形态对翻译实践的操纵》,载《中国翻译》2003年第24卷第5期,第17页。