内陆自由贸易港建设的现实挑战、制度意义与法治创新

2019-12-18吕江西北政法大学国际法学院副教授刘敏敏西北政法大学国际法学院研究生

吕江(西北政法大学国际法学院副教授) 刘敏敏(西北政法大学国际法学院研究生)

内陆自由贸易港建设的现实挑战

我国内陆地区对外开放程度和经济发展水平同沿海地区相比,存在一定差距。由于改革开放以来存在区域发展不平衡的问题,在内陆建设自由贸易港面临很多现实挑战。比如因深居大陆腹地而缺乏沿海港口的空间优势;作为创新主体的中小企业发展不足;没能充分将特色产业转化为商业优势等。

(一)缺乏沿海、沿江港口的空间优势

改革开放以来,由于地理位置、政策方针及资源要素禀赋的不同,我国经济发展水平和对外开放程度存在区域化差别,总体呈现出东强西弱、沿海强内陆弱的特点。内陆地区深居大陆腹地,这一先天的地理劣势是建设内陆自由贸易港最大的短板。

中欧班列自2011年3月开通以来,经历了8年的发展,运输线路愈加密集,网络覆盖范围逐渐扩大,但中欧班列仍面临一些尚未解决的问题。一方面,随着运输线路的不断增加,线路重复现象愈来愈严重,货源聚集变得困难,返程的班列空箱率居高不下。另一方面,由于沿线经过的国家多,各国对过境班列收取较高运费,清关手续也繁琐低效。

因此,尽管铁路运输比空运价格便宜,比海运速度快,本可成为主要运输方式,但目前超过九成的货物运输仍通过海运完成,铁路运输有待进一步发展。

(二)中小企业发展不足,创新主体欠缺

众所周知,中小企业创新点最多样、创新效率最高,且具备“船小好掉头”优势。当前大众创业、万众创新被称作新常态下中国经济发展的“双引擎”之一,中小企业无疑是实施“双创”的重要载体。此外在增加就业、维持社会和谐稳定、促进经济增长以及加快科技创新等方面,它也具有无可替代的作用,对于社会发展和国民经济具有重要的战略意义。

然而,由于内陆地区发展较慢,市场化和国际化程度较低,产业结构相对单一,中小企业尚处于起步阶段,严重制约内陆开放型经济的进一步发展。特别是作为创新主体的中小企业,经常遭遇各项审批的限制,自贸试验区的少数部门仍存在“管卡压”现象。内陆各省份的市场化水平普遍较低,地方政府对于企业的不当行政干预比较严重,乱收费、乱检查等现象不断,影响中小企业的活力和创造力。

企业最看重自贸试验区或自由贸易港能否为其提供良好的营商环境,如若营商环境恶劣、无法带来实质性好处,该地区对于企业的吸引力将大打折扣。

(三)特色产业缺乏转化成商业优势的能力

特色产业的形成归因于各地区的发展状况、资源禀赋、人文环境等因素,其本质是具有比较优势的产业,是具有市场竞争力的产业,是区域经济发展主要动力。特色产业的发展需政府合理引导,才能将特色产业转化成商业优势。

内陆地区目前的产业发展存在不平衡、集群度不高等问题。企业与企业之间缺乏合理有效的合作与分工,导致发展步伐缓慢,严重制约产业的整体提升;产业集群度不高,难以为特色产业的发展形成完整的产业链;特色产业缺乏规模较大的龙头企业,缺乏带动力和引领力。内陆地区尽管在农产品、矿产资源等方面拥有良好的自然资源禀赋,但由于缺乏适宜的营商环境将其转换成商业优势,使得内陆自由贸易港建设无法达到理想效果。

内陆自由贸易港建设重在制度创新

如上文所言,地理位置在自由贸易港建设中具有重要意义。然而,随着经济发展和科技进步,地理上的空间优势正在被弱化。相反,制度优势正在成为自由贸易港建设的关键。自由贸易试验区建设的核心任务是制度创新,升级为自由贸易港后,核心任务仍旧如此。

(一)制度创新是建设内陆自由贸易港的基础

制度创新是国家对自贸试验区、自由贸易港建设中提出的根本要求。从贸易便利化、负面清单到金融体系革新,从创新型政策引导到政府职能转变,一系列改革围绕制度创新展开;没有制度创新,就没有自由贸易港的发展。

尽管内陆自贸试验区在简政放权、促进贸易便利化等方面取得一定成果,但想升级为自由贸易港,需有更深层次的改革。这意味着在自贸试验区进阶到自由贸易港过程中,需依靠更多制度创新。纵观世界各国的发展,进入21世纪后,地理优势正被制度优势替代,通过制度创新实现跨越式发展成为西部经济建设中不可忽视的重要方面。

内陆自由贸易港建设必须建立在制度创新基础上,而且是一种与本地环境相结合的制度创新,是一种能超越普遍制度创新的特色制度创新,唯有如此才能摆脱地理劣势,实现经济的特色发展。

(二)制度创新是内陆自由贸易港提升竞争力的关键

在内陆地区建设自由贸易港,意义在于同自贸试验区一起提升内陆地区的开放水平,融入国际高端产业链,参与国际要素资源配置的竞争。“改革开放本身就是规模宏大的创新行动,今后创新发展的巨大潜能仍然蕴藏在制度变革之中”。李克强总理的这番话突出强调制度革新的重要性,点明其在未来创新发展中的地位和作用。

如何营造良好营商环境是自由贸易港建设中首先要解决的问题。只有通过对自由贸易港的市场、资源、历史、人文等方面的分析,构建起因地制宜的法律政策,不断推动制度创新,才能营造开放、公平、高效的市场环境,提升内陆自由贸易港在未来的竞争力。

未来内陆自由贸易港的法治创新

改革开放四十年的实践经验表明,改革发展离不开法治,改革越深入,越应该强调法治。特别是自贸试验区要打造“三化”营商环境,必须将“法治化”置于首位。目前我国的法治建设已初具规模,形成具有中国特色的社会主义法治体系。我们也应看到,在某些制度领域,对比国际惯例或者国际水准,仍存在较大差距,需要在借鉴、总结国外先进经验的过程中,不断推进法治创新。

(一)从税收角度的法治创新而言,应继续加大支持力度

实施税收优惠是自由贸易港吸引企业入驻的内在驱动力之一,是加快自由贸易港发展的有效手段。现有政策对于一些创新型高科技企业、小微企业以及国家重点扶持项目企业均有税收优惠,但若想吸引更多企业到自由贸易港投资,应在上述范围以外,扩大受益企业的范围。

国际资本一直是各国经济发展重点争取的对象,自由贸易港的重要功能之一就是通过离岸业务吸引外资流入。我国目前的税收制度同其他国家和地区相比,尚缺乏竞争力。新加坡和香港的企业所得税的税率分别为17%和16.5%,而我国企业所得税的税率为25%,远高于其他国家和地区的自由贸易港。因此,要继续加大对离岸业务的税收优惠力度,例如将企业所得税的税率调低,以吸引更多的外资流入,提高内陆自由贸易港的竞争力。

(二)从企业融资的法治创新方面,应扩大融资渠道

近年来,融资难成为制约我国中小企业发展的一大原因。不同于大型企业,中小企业主要通过银行贷款这种间接融资方式筹集资金,而银行基于交易成本、风险控制等角度考虑,往往限制借贷资金金额,甚至拒绝向中小企业提供贷款。

中小企业大都因不符合上市的资格条件,无法利用发行股票、债券的方式筹集资金。据统计,目前仅有约13%的中小企业能在资本市场筹集到资金。融资渠道狭窄、企业过于依赖银行贷款,成为制约内陆自由贸易港建设的症结。

为此,内陆自贸港须降低中小企业上市门槛,建立直接融资机制,完善股票证券交易市场,缓解融资难、融资贵的问题。同时应大力发展和完善票据融资及融资租赁体系,建立更多融资平台,积极打造多元化融资渠道,助推自由贸易港的发展。

(三)从产业发展的法治创新方面,应着重发展特色产业

内陆自由贸易港的建设,应以自贸港的发展演变规律为基础,结合内陆地区各自具体情况和自身优势,不断进行差别化探索。内陆自贸港要有别于沿海沿边地区,形成独具内陆地区的特色,才能提高竞争力。

为此,应充分利用高校人才优势,重点发展高科技产业。各内陆自贸港建设不仅要“引资”,更要“引智”。例如,作为西北唯一的自由贸易试验区的陕西,其省会城市西安高校众多,高科技产业无疑可成为一个重要的发展方向。而高科技产业的发展离不开大量高素质人才,必须出台强有力的人才引进政策。

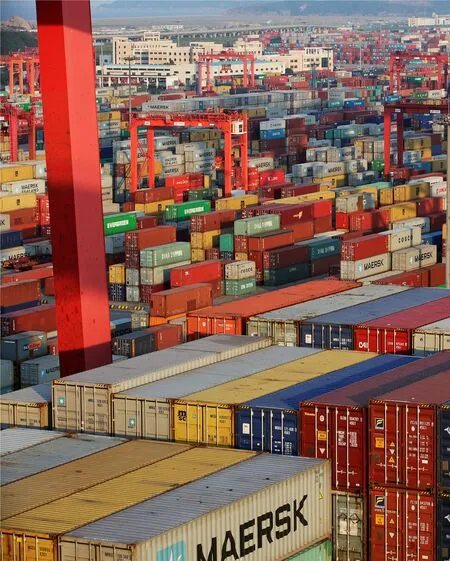

此外,内陆自贸港建设应充分利用地理区位优势,重点发展内陆转口贸易。比如成都可继续依靠双流国际机场和蓉欧快铁(青白江铁路集装箱中心站),重点发展转口贸易。将特色产业做强,将优势产业聚集叠加,打破粗放型产业布局,形成具有竞争力的综合性产业结构。同时通过制度革新,使人才、资金、技术等要素有机结合,更好为特色产业服务,有计划地稳步推进自贸港建设。