地铁车辆运行对周围土体与建筑影响的研究

2019-12-18关天伟魏焕卫

关天伟魏焕卫

(山东建筑大学土木工程学院,山东济南250101)

0 引言

近年来,随着城市地铁工程的不断发展,列车荷载导致的隧道结构—土体以及地面振动问题越来越引起人们的重视。地铁运营期间,隧道周围土体在列车循环荷载作用下会产生砂土液化、不均匀沉降和地面塌陷等问题,影响地铁的安全运行以及地铁沿线构筑物的正常使用。对此,许多学者都做过相关研究。杨文波等[1]采用频率响应函数FRF分析了盾构隧道与周围土体不同位置处的动力响应及衰减规律;刘涛[2]研究了地铁动荷载作用下黄土地区隧道振动响应分析;范思婷等[3]采用实测数据,对隧道内列车运行引起的钢轨、轨枕和隧道壁振动进行了分析;闫维明等[4]研究了某地铁运营引起的地面振动实况和特性及振动传播规律;马蒙等[5]运用半空间位移格林函数解析解对地表振动局部放大现象进行了分析;张曦等[6]对上海地铁二号线进行连续动态监测,对振动荷载作用下饱和软黏土的响应频率、土体响应应力幅值随深度的变化规律进行研究;Tsuno等[7]提出了一种地铁振动离心模型试验系统,比较了振动加速度的实测值与观测值;楼梦麟等[8]实测了地铁某区段地面振动,对不同测点的水平、竖直方向加速度衰减规律进行了分析;Gupta等[9]通过伦敦地铁Bakerloo线的地下试验对地铁振动预测的周期性有限元—边界元耦合模型进行了验证;郑国琛等[10]建立了一种有限元模型,对地铁运行后临近建筑物的振动响应作出了理论预测。在地铁动荷载的研究中,列车荷载的模拟方法是研究的重点与难点。李军世等[11]采用有限元分析法,分析了车速及车辆振动带来的影响;梁波等[12]用一个叠加的激振力来模拟列车竖向动荷载,探讨了路基在不平顺条件下的动态响应;张碧[13]和薛阔等[14]采用正弦激励函数模拟列车荷载,研究了动力响应计算中列车荷载模拟方法的可行性。

上述研究对列车振动荷载的研究集中在动荷载的表达形式上,缺少对临近土体沉降变化的定性分析。因此,文章采用与不平顺管理标准相对应的激振力函数表示列车振动荷载,在此基础上进行数值模拟,分析隧道周围土体与建筑在列车振动荷载下的沉降特性,为研究地铁运营产生的影响提供参考。

1 地铁车辆动力模型建立

1.1 动荷载的确立

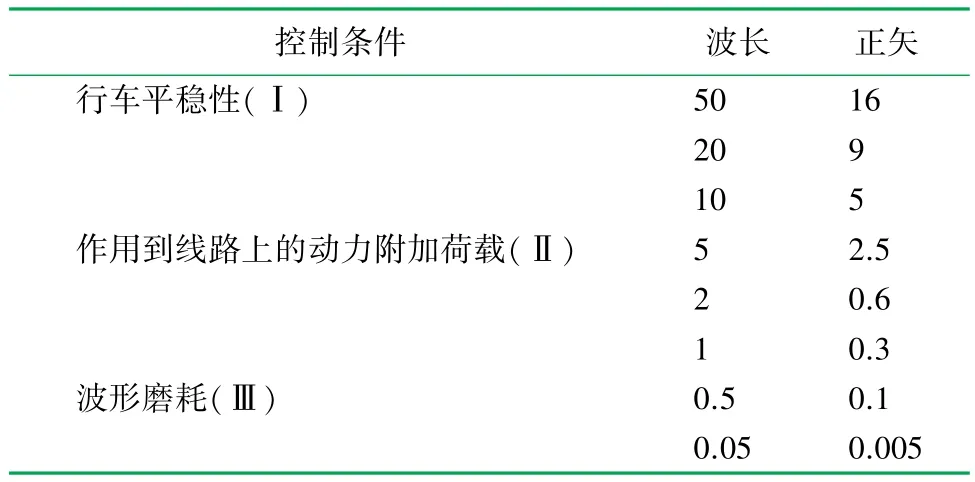

为讨论列车动荷载对路基动力反应的影响,采用能够反映其周期性的类似激励形式的力表达动荷载。在车辆轴重、轨道不平顺、车辆行驶速度、列车振动荷载的周期性等影响因素中,轨道不平顺是列车振动荷载的主要影响因素。对于控制条件分别为行车平稳性、动力附加荷载、波形磨耗的轨道不平顺管理值见表1。

表1 轨道不平顺管理值表/mm

采用低、中、高频对应的波叠加的函数形式模拟列车荷载。荷载计算由式(1)[15]表示为

式中:Ft为列车振动荷载,kN;P0为车轮静载,kN;Pi为对应不平顺条件典型值的振动荷载,kN;ωi为荷载振动圆频率,rad/s;t为列车运行时间,s。

式(1)中荷载Pi和频率ωi分别由式(2)和(3)表示为

式中:M0为列车簧下质量,kg;αi为相应于表1中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等3种情况下的某一典型矢高,mm;v为列车车速,m/s;Li为对应于表1中不平顺管理值的波长,mm。

式(1)把列车荷载作为集中荷载直接作用于轨道道床表面。在实际情况中,每组轮载都是经过钢轨、轨枕的传递后到达道床表面的,而上述公式并未考虑轨道对列车荷载的分散与传递作用。对此,文献[12]中引入传递系数与分散系数,将式(1)修改成式(4)为

式中:k1为传递系数,一般取1.2~1.7;k2为分散系数,一般取 0.6~0.9。

1.2 模型参数

采用Plaxis3D有限元软件进行模拟,假定地基沿横断面均匀分布。土体模型的长、宽分别为80、60 m,底部埋深为-30 m。初次模拟时,隧道中心点埋深h0为-9 m,地层结构分为2个不同的土层,第1层为厚度12 m的黏土,第2层为厚度18 m的粉质黏土;隧道模型衬砌管片内、外径分别为7.2、8 m,不考虑水位因素。建筑物长度b、宽度l2分别为36和12 m,与隧道中心点水平距离l1为8 m。观测点的位置选取在隧道下方土体沉降最大处及建筑物所在地表,用以分析周围土体及建筑物所在地表由地铁列车动荷载产生的沉降值。在隧道下方土体埋深为-13~-17 m的范围内,每隔1 m选取一个观测点,分别为A、B、C、D、E;在建筑物地表距隧道近点、中点、远点分别选取3个观测点S1、S2、S3,土体位移取向下为正值。建立隧道模型剖面图如图1所示。

图1 隧道模型剖面图

土体本构模型选取摩尔库伦弹性模型,土层的物理力学参数见表2。

表2 土层物理力学参数表

1.3 模型建立过程

模拟列车荷载时,模型列车为B型车,采用4动2拖6辆编组形式,轴重为13 t,取单边轮净重65 kN,簧下质量区M0为750 kg。根据式(2)、(3)与表2,在i为1、2、3的控制条件下,对应的Li分别取 10、2、0.5 mm;αi分别取 5、0.4、0.08 mm;k1、k2分别取 1.6、0.8;v取 16.7 m/s。

不考虑隧道衬砌管片的拼装方式对结构的影响,假定隧道一次建成且衬砌材料均匀。Plaxis3D程序根据所定义的边界条件自动划分单元并生成网格,隧道管片及隧道下方土体的网格加密。

施工步骤分为3个阶段。初始阶段选择初始应力为“K0过程”,Plaxis3D将根据土体自身的平衡生成竖向应力,第1阶段计算完成后,土体自重全部被激活,在其他计算阶段中不可更改土的重度;第2阶段为盾构隧道施工阶段,冻结隧道土体,激活隧道衬砌结构及正向界面,将隧道结构材料定义为衬砌,激活建筑物面荷载;第3阶段为动荷载作用阶段,将式(4)所得数据整理为动力时间与荷载乘子相对应的形式,在荷载乘子选项卡中将其指定为动力乘子,激活动荷载。此外,为了模拟实际土体的半无限介质特性,边界上设置黏性边界,减少波在模型边界上的反射干扰。

2 地铁车辆运行对周围土体影响分析

2.1 土体位移分析

不考虑临近建筑物荷载的影响,列车荷载的加载时间分别取1、2、3 s,隧道下方土体测点的竖向位移变化图如图2所示。

图2 隧道下方测点竖向位移变化图

隧道结构受列车振动荷载作用后,下方土体竖向位移值随时间的增加而逐渐增大,但增加速率逐渐减小。竖向位移最大值出现在距隧道最近的A点处,下方其余各测点竖向位移值随深度的增加而减小。循环荷载作用下土体的沉降变形可以分为两部分,即循环荷载作用下土体的累计塑性变形引起的沉降,以及由于循环荷载造成的孔压消散造成的固结沉降。在距离隧道较近的5 m深度范围内,这两种变形不断衰减,且衰减速率较小。

2.2 土体加速度响应分析

地铁列车动荷载作用于隧道结构时,土体应力应变场在加载初期发生较大的变化,产生较大的加速度响应值,数值模拟结果如图3所示。加速度响应值在加载1 s时最大,而后随时间逐渐减小,加速度响应值的衰减速率会随着时间的增加而减小,且距隧道越近,该现象越明显。从动力影响范围分析,与土体竖向位移数据类似,土中加速度响应峰值同样出现在A点处,随着深度的增加而减小。加速度响应值由A点处的 0.006g减小至E点处的0.0007g,加速度响应峰值减少了88.3%。由此判断在该工况下地铁列车动荷载的影响深度主要为隧道下方5 m内。

图3 隧道下方测点加速度响应变化图

3 地铁车辆运行对建筑物影响分析

3.1 地表测点沉降分析

建筑物尺寸为36 m×12 m,与隧道水平距离为12 m,建筑物荷载取90 kPa,施加列车振动荷载后地表观测点S1、S2、S3的沉降与加速度响应变化如图4所示。

在隧道运营阶段,列车振动荷载的持续施加,使临近建筑物产生一定量的沉降,如图4(a)所示。列车振动荷载改变了隧道周围土体的应力应变场,辐射至建筑物下方范围,使基础附加应力产生变化,土体产生沉降。建筑物与隧道间水平距离为8 m时,地表各测点竖向位移呈线性衰减。该现象与文献[2]提出的在地表一定距离处出现局部放大现象相似。在这个局部放大区域内,地表沉降呈线性衰减趋势。

与隧道下方土体加速度响应值相比,地表加速度响应值较小,随水平距离的增加而衰减,如图4(b)所示。由于地表土体在距离隧道约 0.5~1.5倍隧道直径处出现局部放大效应,使得建筑物与隧道近端的土体加速度响应值衰减速率较小。水平间距为8~14 m的范围内,加速度响应值仅减小27%;而水平间距在14~20 m的范围内,加速度响应值减小了65%。说明地铁列车振动荷载的主要水平影响范围是在其产生局部放大效应的区域内。文献[5]对局部放大现象的成因进行了分析,地表体波和瑞利波衰减速度不同而引起的振动叠加效应是造成上述现象的主要原因,单一频率的地表振动响应将在距振源与埋深大致相当的近场处产生一个明显的波峰或波谷,因此在距隧道0.5d至1.5d区域内出现局部放大现象。

图4 地表测点沉降与加速度响应变化图

3.2 建筑物与隧道间水平距离的影响分析

改变隧道与建筑物的水平距离,对建筑物与隧道间水平距离l1为0、16 m,即0、2倍隧道直径的建筑物进行模拟分析,建筑物荷载取90 kPa,沉降值如图5所示。

建筑物与隧道间的水平距离对建筑物沉降的影响较为明显。将图5所示的改变水平距离后的建筑物沉降曲线与图4(a)对比,地表存在建筑物时,距隧道0.5d至1.5d处的地表土体沉降值呈较为缓慢的线性衰减,在该区域的土体加速度响应值比较接近。同一加载时间下,水平距离为0 m时,最大沉降差为沉降量峰值的40.3%;水平距离为16 m时,最大沉降差则增加到沉降量峰值的79.5%。

图5 不同水平距离下地表测点沉降变化图

最大沉降差随水平距离的改变而产生较大变化的原因是,当隧道与建筑物间的水平距离为16 m时,建筑物有部分位于局部放大区域内,造成其远点与近点沉降差值较大。同样的,当隧道与建筑物间的水平距离<4 m时,由于隧道上方的土体沉降衰减速率较小,而离开4 m的范围后,沉降的衰减幅度又相对增大,导致建筑物的远点与近点产生较大的沉降差。

3.3 隧道埋深的影响分析

隧道埋深的变化对振动荷载的影响范围产生影响,改变隧道埋深,分别模拟隧道中心点埋深为-7、-9、-11、-13、-15 m 等5种工况。不同埋深下的测点S1处沉降及加速度响应值随时间的变化曲线如图6所示。

图6 不同埋深下地表测点S1处沉降及加速度响应变化图

如图6(a)所示,随着隧道埋深的增加,地表沉降值不断减小。当隧道中心点埋深位于-7~-11 m范围内时,在-9、-11 m位置处的最大沉降值分别减小18.35%、17.93%,而当隧道中心点埋深位于-11~-15 m的范围内时,在-13、-15 m位置处的最大沉降值分别减小3.36%、2.78%,而在-11 m前后出现较大幅度的变化。同样的,如图6(b)所示,当隧道中心点埋深位于-7~-11 m范围内时,在-9、-11 m位置处的加速度响应值分别减小36%、33.14%,而当隧道中心点埋深位于-11~-15 m的范围内时,在-13、-15 m处的加速度响应值分别减小11.37%、8.26%,在-11 m前后出现较大幅度的变化。在上述的模拟工况中,隧道中心点埋深>-11 m时,地铁列车振动荷载产生的动应力应变场对地表土体的沉降影响较大;当隧道中心点埋深<-11 m时,地表沉降量的衰减速率较小,最终的沉降量差值亦较小。

3.4 建筑物荷载对沉降的影响分析

建筑物荷载值的变化对地表沉降产生影响,改变其荷载值,分别模拟建筑物荷载为 0、30、60、90 kPa等4种工况。不同建筑物荷载下,地表S1测点的沉降变化如图7所示。

图7 不同建筑物荷载下地表测点沉降变化图

建筑物荷载对列车振动荷载所造成的地表沉降具有一定的约束作用。当建筑物荷载从0 kPa变为30 kPa时,地表测点S1处的最终沉降值减小了9.3%。而随建筑物荷载值的增加,60、90 kPa的建筑物荷载所对应的沉降值分别减小1.37%、1.41%,约束效果并无明显的增加,沉降量的变化率也较小。可见,随建筑物荷载的增大,对地表沉降的约束效果变化较小。

4 结论

通过上述研究可知:

(1)随着振动荷载加载时间的增加,隧道周围土体的沉降值不断增加,沉降的增加速率逐渐减小,振动荷载的主要影响区域位于隧道下方-5 m深度的土体内。

(2)地表沉降值随着建筑物与隧道水平距离的增加而减小,在局部放大区域内,振动荷载在地表产生的加速度响应值衰减速率较小,远离该区域后,加速度响应值的衰减速率增大。

(3)地表沉降值与加速度响应值随隧道埋深的增加而减小,二者的衰减速率在埋深-7~-11 m的区域内较大,在-11~-15 m区域内较小。在模拟的工况中振动荷载的影响深度>-11 m。

(4)建筑物荷载对振动荷载所造成的地表沉降具有一定的约束作用,当建筑物荷载从0 kPa变为30 kPa时,地表沉降值减小了9.3%,但随着建筑物荷载的增加,该约束效果几乎不变。