蒂姆·波顿电影的怪物叙事研究①

2019-12-18阮世勤

阮世勤

题记

怪物是蒂姆·波顿电影世界里重要的叙事意象。蒂姆·波顿电影中的怪物叙事包括对怪物的荧幕建构叙事与基于欲望的怪物化叙事两个层次。对怪物的荧幕建构叙事既有直观化、通过直接拼接完的显性叙事,也有植根于人类社会对鬼神迷信的传统的隐性叙事。而基于欲望的怪物化叙事,波顿采用了两种叙事模式,即抽象怪物化叙事与具象怪物化叙事。通过电影中的怪物叙事,波顿揭示了场域内怪物真实的内涵。

美国好莱坞电影导演蒂姆·波顿(Tim Burton)素有“鬼才导演”之称。1981年,蒂姆·波顿执导了其第一部卡通短片《文森特》。之后,波顿又先后执导了《甲壳虫汁》(1988)、《剪刀手爱德华》(1990)、《火星人玩转地球》(1996)、《断头谷》(1999)、《僵尸新娘》(2005)、《查理与巧克力工厂》(2005)、《理发师陶德》(2006)、《科学怪狗》(2012)、《佩小姐的奇幻城堡》(2016)等影片。基于天马行空的奇幻的个体想象,借助于独特的哥特式视觉风格,蒂姆·波顿在其电影世界里不断地建构一个个哥特式的暗黑童话。其荒诞怪异的哥特式电影风格甚至被评论界冠以“波顿式”(Burtonesque)之名[1]。在蒂姆·波顿的电影世界里,怪物是其电影的重要叙事意象。对怪物的叙事,探索怪物含义的真实,是其电影叙事的重要核心部分。波顿对怪物的叙事分为静态与动态两个层次:对怪物的荧幕建构叙事与基于欲望的怪物化叙事。

一、怪物的荧幕建构叙事

人类社会的历史文化对怪物的想象与叙事源远流长。在《怪物的想象》一书中,玛利亚-海伦娜·胡叶特指出:“借助于与自身没有联系的物种的相似性的呈现,怪物模糊了物种间的不同,打破了严苛的自然法则。”[2]在西方文学史上,最为经典的怪物形象来自玛丽·雪莱的经典科幻小说《弗兰肯斯坦》。在《弗兰肯斯坦》中,科学狂人维克多·弗兰肯斯坦利用死尸拼装制造了一个科学怪物。苏珊·海华德认为恐怖电影“源自19世纪晚期的维多利亚哥特小说,如果再往前追溯的话,包括玛丽·雪莱最为著名的《弗兰肯斯坦》(1818)”[3]。回顾电影的发展史,玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》也是恐怖电影热衷于改编的经典文本之一。热衷于恐怖电影的蒂姆·波顿本人就于1985年执导拍摄了致敬1931年拍摄的经典恐怖电影《弗兰肯斯坦》的动画短片《科学怪狗》,并于2012年将该短片改编为电影史上首部IMAX 3D 黑白定格动画长片。

对怪物的荧幕建构叙事是蒂姆·波顿电影世界里怪物叙事最为直观的表层叙事。通过直接的形象建构,蒂姆·波顿以一个个形象各异的怪物不断地冲击着观众的视觉体验,如剪刀手爱德华、科学怪狗、僵尸新娘艾米丽等。从本质上来看,波顿的怪物荧幕建构叙事与小说《弗兰肯斯坦》的怪物文本建构叙事有异曲同工之妙。在《弗兰肯斯坦》中,拼装是维克多创造科学怪物的主要手段。波顿的怪物也经常是采用显性的拼装形式来进行建构的。拼装的建构手段在个体形象的表征就是在这些怪物被拼装的地方总是会有一些夸大的如手工缝纫的显性缝合痕迹,比如科学怪狗火星(Sparky)的身体就布满很多缝合的拼装,仿佛手工缝纫的玩偶。波顿的怪物拼装,经常是基于没有生命力的物体,如死亡或人造的身体,而最终激活建构的手段通常是超越自然生命创造力的人类社会场域内的科学技术手段,比如《科学怪狗》中小男孩维克多就是利用科学技术复活了被汽车撞死的小狗火星,而《剪刀手爱德华》中的爱德华则是居住于古堡的发明家利用人造的身体拼装的机器人。当然,波顿怪物的荧幕化建构叙事并不拘泥于此,作为想象力极其丰富的导演,有时候其怪物拼装的叙事远远超出了普通人的想象,比如在《火星人玩转地球》中,蒂姆·波顿就借助于火星人的科技,直接利用鲜活的身体来进行怪物的建构,将女性角色与其宠物狗进行了活体拼装,分别建构出了人首狗身与狗首人身的怪物,这里的拼装痕迹不再是手工缝纫的痕迹,而是作为精密机械仪器的项圈。

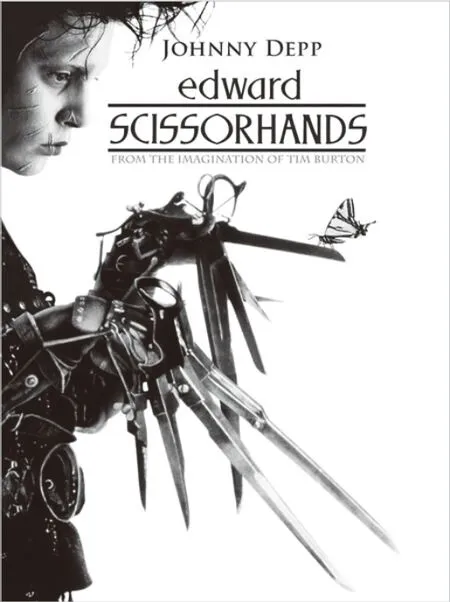

与《弗兰肯斯坦》的科学怪物建构相似,蒂姆·波顿的怪物虽然大部分都是毫无血色、脸色苍白、外形超出人类社会场域审美的怪物,但其个体的内在本性却是淳朴和善良的。尽管如此,因为其超出场域审美的外形,这些怪物也遭受了来自社会场域的排斥与暴力对待,被代表人类社会文明的主流社会场域边缘化。波顿在电影《剪刀手爱德华》中就建构了一个最终被社会场域边缘化的怪物——爱德华。由约翰尼·德普扮演的爱德华是一个由科学家在社区之外的荒凉古堡所制造的机器人。在电影的场景布置中,与社区色彩斑斓的场域空间相比,爱德华诞生地的哥特式建筑风格与灰暗色调将这里构建成了场域边缘地带。爱德华原本应该是由不同的人造的人体部位器官拼装而成的具有生命体特征的机器人,但由文森特·普莱斯扮演的科学家的突然离世使得整个怪物拼装计划被中断,爱德华最终成了具有剪刀手的怪物机器人。在电影中,爱德华被佩格从场域空间的边缘带到社会场域的核心空间,而爱德华因为其怪物的外表特征受到了场域空间内主流人群的关注。随后,又由于其工具性价值,如理发、园艺等技能,爱德华仿佛一度被社会场域所接纳。但本质上,场域的接纳并不意味着爱德华能成为与社会场域内人类存在一样的主体,因为这种接纳并不是建立在场域对其作为人类个体的对等的伦理关系的认同之上。由于其作为人造人的怪物的本体身份,爱德华注定无法在社会场域中获得与自然人一样的伦理地位,建构适当的场域伦理关系。当纯洁无知的爱德华被场域内的某些个体唆使而对场域秩序与场域内个体造成一定损害的时候,他招致了来自社会场域的反对与暴力驱逐,最终只能回到自己原本的场域边缘空间。当然,这些显性拼装的怪物被放逐的叙事在一些电影中有可能最终会逆转(如《科学怪狗》),但被放逐于边缘化的场域空间是蒂姆·波顿电影世界里的大部分拼装怪物不可避免的宿命。剪刀手爱德华是如此,《佩小姐的奇幻城堡》里那些具有怪物属性的孩子亦是如此,虽然最后战胜了邪恶力量,但是他们也不得不继续隐匿于人类社会场域之外的时空之内。

图1 电影《剪刀手爱德华》海报

除了基于科学技术的显性怪物拼装,在蒂姆·波顿的电影中,有时候怪物的拼装叙事并不是显性的存在,而是以隐喻的方式进行的。这种隐性的拼装叙事不再是基于科学技术,以超脱自然规律的生命力,本质上是对人类社会文化中对鬼神等超自然想象的迷信传统的直接沿袭,表现为“人类形象思维和宗教观念的共同作用的产物”[4]。隐性拼装的怪物建构叙事在《僵尸新娘》与《断头谷》中最为典型。在这两部电影中,都有一个类似于《弗兰肯斯坦》中创造科学怪物的科学家的个体存在。与创造怪物的科学家一样,在《僵尸新娘》中,艾米丽是由与《弗兰肯斯坦》中的科学家同名的维克多所唤醒的。维克多在彩排婚礼的誓言时,误将戒指戴到了僵尸新娘艾米丽的手指上,从而唤醒了作为沉睡怪物的艾米丽,而在《断头谷》中,玛丽·范·塔赛尔的叙事功用与维克多类似,她通过巫术召唤并且控制来自地狱的断头骑士。这些隐形的怪物形象也具有一定的拼装性。被唤醒的艾米丽“手臂已深度腐化,构成了形似枯骨的身体,与眼睛一样,艾米丽的四肢经常会掉落,加之残破的婚纱和身上的疤痕,可以说艾米丽也是一个鲜明的哥特式怪物形象”[5]。作为怪物的艾米丽与断头骑士在两部电影中都是生活社会场域里人类个体恐惧的来源。在《僵尸新娘》中,维克多在与艾米丽的接触伊始处心积虑地想要摆脱作为怪物的艾米丽,不断地企图远离怪物,回归正常的人类社会场域;而作为怪物的断头骑士,则因为令人恐惧的外表与屠杀村民的可怕行径,成为社会场域内人类个体对抗与躲避的怪物。当然,与显性拼装的怪物一样,无论是善良还是邪恶,隐性拼装的怪物,因为其作为怪物的存在与人类社会场域的伦理不相符合,最终也只能远离人类社会场域,在《僵尸新娘》中艾米丽最终化成蝴蝶,而在《断头谷》中断头骑士最终也回到了地狱。

二、基于欲望的怪物化叙事

在蒂姆·波顿的电影里,无论是显性还是隐性的怪物荧幕建构叙事,其所具有的怪物的属性都是相对稳定的、静止的、直观的,不会因电影叙事的推进而减弱或消失。相对静止的怪物荧幕建构,波顿在其电影中还建构了动态的怪物叙事。与荧幕直接建构的怪物相对,电影的伊始会有一些处于人类社会场域中心的人类个体。起初,这些人类个体是社会场域内不具有怪物特征的普通的自然个体存在,比如《断头谷》中的玛丽·范·塔赛尔,在叙事的伊始,她仅仅是作为是断头谷首富范塔索的第二任妻子,是女主角卡翠娜的继母,表面上是场域内具有确定身份的个体存在,而在《剪刀手爱德华》中,爱德华周围的人类场域内的个体在最初维持的也是相对稳定的场域结构,个体似乎都有各自在社会场域内的既定身份与功用。随着电影叙事的推进,这些特征稳定的人类个体也会开始呈现出怪物化,与《弗兰肯斯坦》中的科学家维克多一样,僭越社会场域内的伦理与规训,成为不被场域接受的怪物。在这些怪物化叙事中,欲望的无止境膨胀是推动个体怪物化的关键因素。

基于欲望的怪物化叙事中的欲望,可以是对金钱、财富、地位等物质层面的欲望,比如在《查理与巧克力工厂》中,那些寻获金牌的人类个体大部分是基于对查理的巧克力工厂这一财产的欲望,而进入查理的巧克力工厂的;也可以是对爱情、仇恨等精神层面的欲望,比如《爱丽丝梦游仙境》中的红皇后,脑袋异常巨大的红皇后犹如怪物,她“是‘恶魔’的表征, 邪恶、丑陋、危险、残暴”[6],而这其实是因为对感情的欲望没有得到满足而发生的怪物化。当然,有时候在某些电影中,对金钱、财富等物质层面的欲望也可能与精神层面的欲望混合在一起,比如《断头谷》中的玛丽·范·塔赛尔,她不仅要为了因为复仇失去的亲情的欲望来召唤怪物,同时也妄图通过屠杀来取得断头谷首富的所有财产。随着电影的推进,这些人类个体身上的欲望不断地膨胀,最终推动其个体的行为突破了社会场域内的伦理规训,使其失去社会场域内的自然人个体的伦理地位,而最终被欲望怪物化为不被场域所接受的怪物。比如玛丽·范·塔赛尔为了复仇,连自己的亲姐妹也屠杀,甚至打算殃及其他无辜的自然人,最终被断头骑士带入了地狱,成了断头骑士的怪物新娘;在《查理与巧克力工厂》中,除了查理之外的另外四个小孩,都经受不了诱惑,为了自身欲望的满足,最后都发生了怪物化,比如紫罗兰·博雷加德就变成了像蓝莓娃娃一样的蓝皮肤怪物。

按照怪物化程度的不同,蒂姆·波顿电影中怪物化叙事可以划分为抽象怪物化与具象怪物化。这两种怪物化叙事都与欲望相关。抽象怪物化,指在电影叙事的发生过程中,作为人物的自然人个体,被自身不断膨胀的欲望所吞噬,脱离了社会场域的伦理规训,产生了背离社会场域内伦理法则的行为,成为和那些荧幕化的怪物一样的不符合场域规则的怪物个体,而这种抽象怪物化仅涉及个体场域伦理的变化和对个体行为的影响,对个体的本身外在荧幕形象并没有发生像荧幕化的怪物建构那样的直观怪物化。抽象怪物化叙事在蒂姆·波顿的《理发师陶德》中最为典型。在《理发师陶德》中,由约翰尼·德普扮演的理发师本杰明·巴克被法官陷害设计流放海外。为了复仇,他化名斯温尼·陶德回到了伦敦,联手由海伦娜·伯翰·卡特扮演的馅饼店老板娘洛维特夫人对仇人展开了一系列的屠杀。波顿建构的陶德虽然在外表上有些灰暗,但是基本上还是具有符合场域审美的外貌特征与语言行为的自然人。但在自然人外表下,却是一颗已经被复仇欲望所吞噬的心。随着复仇欲望的膨胀,其屠杀的对象也从仇人扩展到了场域内其他对其构成威胁的自然人个体。洛维特夫人的建构在形象上也是相对灰暗的,甚至有点类似于人类社会历史文化中的巫婆,但其依然具有自然人的外表。洛维特夫人的欲望指向是陶德,她意图能获得陶德的青睐,组建符合场域规训的幸福家庭。为了自身欲望的满足,她不惜一切掩盖了陶德妻女的下落,提议将陶德所屠杀的对象做成馅饼出售。从场域的伦理关系来看,在陶德和洛维特夫人的眼里,场域内的这些自然人个体已没有存在的主体性价值,他们不过是其欲望满足的投射客体。通过屠杀并把人做成食物,陶德和洛维特夫人已经将自身降格到了如人类社会文化传统中侵害人类个体的食人妖怪一样的伦理地位,将自身抽象化成了令场域战栗的怪物存在。

图2 电影《理发师陶德》海报

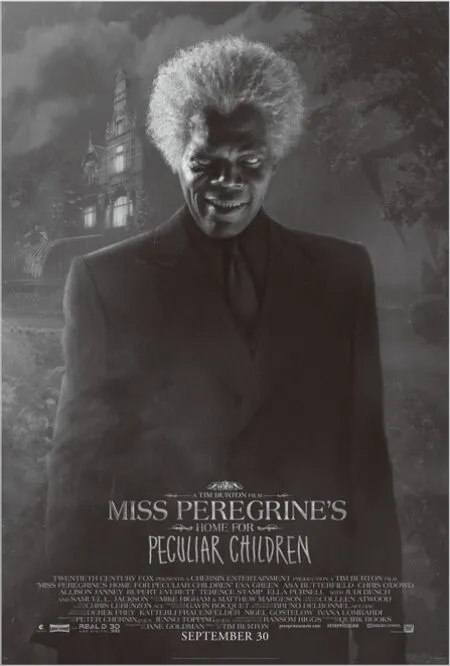

除了抽象怪物化叙事外,蒂姆·波顿更多地采用具象怪物化叙事来建构电影中的怪物。在具象怪物化叙事中,场域内的自然人个体在自身欲望膨胀的刺激下,除了个体内在会产生抽象怪物化,这种怪物化还会对个体的形象产生影响,使其外在特征偏离场域内自然人的审美,在荧幕上实现与怪物一样怪异的外在建构。具象怪物化叙事,与前面提及的怪物的荧幕化建构叙事,在叙事时间上有所不同,怪物的荧幕化建构是相对静止的,在叙事中维持形象上的一致,而具象怪物化叙事则是一种动态的发展型的叙事,在电影中呈现为一个由场域内的自然个体到怪物的演化过程。具象怪物化叙事出现在《断头谷》《查理与巧克力工厂》《僵尸新娘》《佩小姐的奇幻城堡》等诸多的电影叙事中。在《僵尸新娘》中,只是抽象怪物化的巴克斯伯爵,喝下了毒酒,失去了场域内自然人的存在状态,变成了和僵尸新娘一样的怪物,最终也被拖入地狱,远离人类社会的场域空间。《佩小姐的奇幻城堡》中的具象化怪物叙事是最值得一提的,因为电影中被怪物化的是科学家巴伦。蒂姆·波顿的《佩小姐的奇幻城堡》将玛丽·雪莱小说中的对科学家抽象怪物化叙事升格到了具象怪物化叙事。在《弗兰肯斯坦》中,科学家维克多因为其离经叛道的场域实践被抽象怪物化,虽最终落得了和怪物一样的下场,但个体形象没有实质性的变化。与维克多一样,巴伦也以“造物主”自居,为了追求永生,将自身作为科学实验的客体,“试图利用自己所掌握的科学知识,僭越场域伦理与自然规律,但最终却将自己降格为场域‘怪物’”[7]。电影中的巴伦,在实验后变成了哈罗怪物,个体形象远离了场域审美,虽然通过吞噬具有特异功能的孩子的眼睛,恢复了人形,但其个体形象上依然非常具有不同于自然人的个体特征,比如尖锐锋利的牙齿,而其屠杀的个体行为更是僭越了场域内的伦理规则,自身被彻底地具象化为场域怪物。

图3 电影《佩小姐的奇幻城堡》海报

三、结语

从渊源来看,蒂姆·波顿电影的怪物叙事与玛丽·雪莱在《弗兰肯斯坦》中的怪物化叙事有着不可分割的联系。很多蒂姆·波顿电影中的荧幕怪物与《弗兰肯斯坦》中的怪物很相似,采用了拼接的方式,怪物本性纯真善良,只是因其怪异的外表而不被社会场域所接受,只能游离于场域边缘。除了荧幕化的静态建构,蒂姆·波顿的怪物叙事通过与自然人个体的欲望膨胀进行关联,进行了抽象与具象两种类型的怪物化叙事。

在访谈中,蒂姆·波顿认为“在怪物电影中,有时候最具人性的是这些所谓的‘怪物’”[8]。通过其电影的怪物叙事,波顿在一定程度上也表达了一种对怪物含义的颠覆性认同:那些外表特征怪异、游离于社会场域之外的怪物个体并不一定代表着恐怖与罪恶,只是其外在与场域审美不相映衬,给人们带来的也许只是表面视觉上的冲击,而真正的怪物是那些社会场域内被欲望膨胀吞噬、僭越社会场域伦理的自然人个体,他们才是威胁人类社会场域存在的场域怪物,这样的怪物才是人类内心深处恐惧的真正来源,所造成的是深层次的心理冲击。而至于如何避免怪物化的出现,在电影中,蒂姆·波顿也给出了自己的回答:只有像《查理与巧克力工厂》的查理一样保持纯真,只有像《僵尸新娘》里的维克多一样保持善良本性,场域内的自然人个体,在面对欲望的诱惑时,才有可能避免将自己沦为场域怪物。