生态文明视域下绿道的可持续发展探讨

2019-12-16赵飞黄敏章家恩

赵飞?黄敏?章家恩

[摘 要]作为一种线性生态设施,绿道具备生态、游憩、社会文化等多重功能,是生态文明建设的重要抓手。中国绿道建设起步相对较晚,需根据国家生态文明建设的理念和要求,进一步推动绿道的可持续发展,始终坚持以使用者为设计导向,符合规划与建设标准,科学维护与管理,重视综合效益与吸引力培育,配套设施建设系统化,重视社区的支持与参与。

[关键词]生态文明;绿道;可持续发展

[中图分类号]X2 [文献标识码]A [文章编号]1674-0599(2019)06-0122-06

建设生态文明,关系人民福祉,关乎民族未来。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,党的十八大报告作出了“大力推进生态文明建设”“努力建设美丽中国”等重大战略决策。

绿道是位于河流、沟渠、山脊线、废弃铁路、景区道路等自然或人造景观沿线的一类线性绿色开放空间,具备生态、游憩、社会文化等多重功能。根据地理位置的不同,绿道可以分为城区绿道、乡村绿道和荒野绿道三种类型。中国绿道建设的历史悠久,如早在周代,就有“掌固”“司险”等官职,专门负责护城河两岸、田间道路的植树工作。[1]P20-21现代意义的绿道概念的产生,主要源自人们对绿道游憩功能的进一步认知和开发。作为一种线形生态设施,绿道与传统的公园和绿地相比有着无可比拟的优势,它占用土地较少,连接度却更高,服务面积也更广,并能为沿线社区居民的出行提供便利。中国的绿道建设起步较晚,目前正处于一个快速发展阶段。绿道建设是践行生态文明、美丽中国和健康中国建设的重要抓手,因此,有必要根据国家生态文明建设的理念和基本要求,并借鉴国外绿道建设及研究的经验,以更好地推动中国绿道的可持续发展。

一、绿道发展历程概述

作为景观规划的一个重要理念,绿道在19世纪下半叶开始引起关注。自上世纪90年代起,全球范围内掀起了一股绿道建设热潮,被学者们称之为“绿道运动”。大多数国家或地区绿道建设的兴起,通常是在人口数量激增、乡村和自然资源日渐式微、污染问题日益突出的背景下,人们开始清醒地认识到需要细心地管理和可持续利用乡村和城市社区,乃至全国的自然资源与生态环境。目前,美国、加拿大、英国、法国、德国、西班牙、葡萄牙、荷兰、意大利、爱尔兰、俄罗斯、匈牙利、波兰、捷克、斯洛文尼亚、保加利亚、芬兰、爱沙尼亚、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、菲律宾、韩国、土耳其、巴西、埃及等国家的绿道规划建设均已取得了众多成果,且仍保持着良好的发展势头。

2007年,广州市增城区实施“全区域公园化”战略,于国内率先开始建设自行车绿道。自2009年起,广东省陆续出台了《珠江三角洲绿道网总体规划纲要》等规划和标准,力推全省的绿道建设。2012年习近平在考察广州市东濠涌绿道时对广东绿道建设作了高度评价:“东濠涌以及遍布广东各地的绿道,都是美丽中国、永续发展的局部细节。如果方方面面都把这些细节做好,美丽中国的宏伟蓝图就能实现。”[2]自2011年起,全国范围内多个省份纷纷借鉴广东的成功经验开展绿道建设。2011年,河北省出台《河北省城镇绿道绿廊规划设计指引(试行)》。2012年,浙江、福建、安徽、江西等陆续编制全省的绿道网络建设规划,均提出在3—8年内建成互联互通的省级绿道网络,其中福建还特别提出要推进与江西、浙江、广东绿道的对接。党的十八大以来,绿道建设在国内又得到了进一步的推进。据统计,截至2018年底,全国共建设绿道5.6万千米,其中仅2018年就新增绿道1.4万千米,中国的“绿道运动”正在蓬勃开展。[3]

二、生态文明理念导向的绿道功能建设

生态文明是指人与自然之间、人与人之间、人与社会之间的和谐共生、全面共赢、持续稳定、繁荣发展的一种新的文明形态。生態文明建设通常涉及到自然生态、经济生态、社会生态和人文生态等方面的建设。因此,在绿道规划和建设时,应根据生态文明建设的目标要求,加强绿道的自然生态、社会人文生态乃至心理生态等方面服务功能的建设。

(一)绿道的自然生态环境服务功能建设

近年来,党中央将生态环境保护放到了前所未有的高度,把绿色发展纳入了新发展理念,把污染防治纳入了三大攻坚战。在2018年5月召开的全国生态环境保护大会上,习近平指出,“山水林田湖草”是生命共同体,要用最严格制度最严密法治保护生态环境。[4]绿道建设可以充分对接“山水林田湖草”系统治理的要求,能够提供、维持和提升区域生态系统服务功能,主要表现在:绿道在一定程度上可以维护区域自然生态过程,能够直接或间接地发挥防洪固土、涵养水源、净化空气、固碳减排等作用;绿道可以减轻景观的破碎化和孤立化,有利于保护生物的栖息地;同时,绿道能够提供动物运动、植物扩散的通道,使物种在不同栖息地之间进行活动和传播,增加物种基因交流;还有利于生物在不同区域之间进行较大范围的迁徙来适应气候和生态环境的变化。[5][6]城区绿道因地处人造景观特征明显的城市聚落环境中,生态服务功能更加多元,如可以减少城市热岛效应、增强城区的“海绵”功能、助推节能减排、增加自然缓冲空间等。[7]

(二)绿道的人文社会生态服务功能建设

习近平指出,生态兴则文明兴,良好生态环境是最普惠的民生福祉。人与自然是生命共同体,良好的人文生态环境离不开自然环境的支撑和承载,同时,绿道的良好生态环境的营造也会发挥重要人文社会服务功能。“创造一条绿道,就是创造一个社区。”绿道建设可给沿线社区人文社会发展带来积极影响。[8]P7作为城市慢行交通系统的重要组成部分,绿道为社区居民提供了一种绿色出行的选择,间接地缓解了城市拥堵及因此带来的环境污染问题。同时,城区绿道还可为社区居民提供多元化且经济成本较低的休闲和健身方式,如步行、慢跑、骑行、滑板及到绿道周边游玩等。大量实例证明,绿道建成之后,社区居民的运动健身和人际交往频率明显增加,尤其对于不爱运动或运动量不足的人群而言,增设绿道具有一定的激励作用。此外,绿道建设还能够提供就业岗位,促使污染型企业搬迁,改变城市和社区面貌,保护历史景观和文化遗产,促进废弃道路与废弃厂房等设施的再利用,为儿童游玩和学习提供优良且安全的自然环境。[9]在乡村及荒野区域,绿道的使用者往往是以外地旅游者为主,因此绿道的建设可助推地方旅游产业的发展,进而助力社会经济发展,推动乡村振兴。在重要绿道节段,通过绿道的铺设,附以其它类型旅游资源的开发,可使绿道周边地区的自然与文化遗产的多维价值充分发挥出来,从而实现文化遗产保护与经济发展的良性互动。

(三)绿道的心理生态服务功能建设

倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,形成文明健康的生活风尚,让绿色生活成为全社会的自觉行动是解决生态环境问题和生态文明建设的根本。[10]绿道生态功能的一个重要体现就是能够为人们提供一类新的亲近自然、与自然进行心灵交流的机会,进而唤醒和提升人们的生态环保意识。同时,与其它健身、休闲场所相比,绿道的建设、维护与使用的经济成本较低,因此绿道容易成为人们一种常态化绿色生活方式。使用绿道对于人们的心理健康有显著的促进作用。绿道是天然的“镇静剂”,使用者通过多元化使用行为,在强身健体的同时,可以放松心情,有效缓解内心的焦虑、挫败感和压力,保持更加积极健康的心态和生活态度。以健身为目标的使用者往往会在小段绿道上长期有规律地进行跑步或散步等活动,这种绿道使用的常态化可看作是“积极生活”的表现。长期使用绿道同样有助于增进人们的乡土情怀,提升地方认同感。此外,绿道能为使用者提供一个人际交往的良好平台。人们通过与家人和朋友在绿道及周边健身或游玩,从而增进感情与友谊。有研究证实,在民族混居社区,文化隔阂并未成为绿道使用的一个障碍,绿道反而能够成为促进文化融合的一个纽带。[9]

三、生态文明视域下绿道的可持续发展

中国大部分地区的绿道建设历史尚不足十年,绿道的规划、建设与管理难免存在一些不足。以广州市绿道系统为例,尽管在国内起步最早,建设规模已经超过3600千米,但许多绿道节段依然存在连接度不够、缺少旅游吸引力、驿站丢空率高、使用者不文明现象多见、安全保障不足等问题。因此,在各地大力推动绿道建设的背景下,应积极践行国家生态文明建设的理念和要求,探寻科学合理的绿道规划、建设和管理之路。

(一)以使用者为设计导向

一条绿道的科学规划设计,首先应当充分考虑如何满足使用者多元化的使用行为。绿道的使用行为通常包括散步、慢跑、滑板、骑自行车(电动车或摩托车)、人际交往、观光游览、绿道附近游玩等。在不同区位的绿道节段,使用者的活动方式往往也存在较大差异。城区绿道具有明确的服务半径,来自附近区域的居民数量较多,具有明显的距离衰减规律。乡村绿道和荒野绿道的使用者,或多或少是远距离前来的旅游者。通过对广州绿道使用者的调查结果表明,步行是绿道最普遍的一种使用方式,其次是骑自行车、绿道附近游玩。相比而言,城区绿道的使用者选择步行的比重较高,而荒野绿道的使用者选择骑自行车的比重较高;选择到绿道附近游玩的,乡村绿道的比重较高。城区绿道的使用者,短时间停留的比重较高;乡村绿道的使用者停留时间较长,过夜的也较多。[9]因此,绿道的规划建设,首要考虑的应当是可以满足或鼓励使用者的哪些使用行为、禁止哪些使用行为。尽管不同类型的绿道往往只能满足人们的部分使用行为,但均应当以人性化的规划设计为主要准则,以充分满足使用者的多重需求。自行车绿道的建设,需规划长距离的游径,铺装较为平坦的路面,连接较多的旅游点,设置较为完善的标识系统、与机动车分流的行车道、自行车租赁点和维修点。满足社区居民就近休闲需要的绿道,需重视绿道节段的建设,如绿道沿线活动空间(如广场、草坪)、健身和休息设施的配套建设。满足旅游者游玩需要的绿道节段,应重视周边旅游资源的开发,重点配套建设餐饮、住宿等设施。主要承担通勤功能的绿道,其线路的设计应就近不就远,需重视与公共交通的接驳,增加夜晚照明系统。

(二)强化绿道规划与标准化建设

绿道系统规划通常包括从总体规划布局、详细规划到具体的景观设计和建设等多层面的工作。首先,绿道的建设要依据已有的法定规划,实现各层位规划之间、地区之间的有效对接,使之融入到相应的法定规划体系中,从而保障绿道建设的长期有序推进。在制定和修编区域范围内的相关规划时,需充分考虑设置绿道的可行性和必要性,以便后期的绿道建设做到有法可依、有规可循。在编制绿道建设规划时,需充分研究上级部门的相关政策与规划,做好与相关政策和上位规划之间的有机衔接。此外,区域绿道的建设通常涉及多个地区,这就要求区域之间需同步规划,并建立有效的共商共建共享机制。其次,绿道的选址和线路设计需做到充分论证和科学布局。选址的一般原则包括“三环”和“四沿”,即环湖、环山、環景,以及沿河、沿路、沿线、沿岸,做到因地制宜。绿道线路的设计,需尽可能地选择“环形廊道”,减少“回头路”“断头路”。[11]对于城市绿道的建设,需重点考虑其通勤和游憩功能;在线路设计上,可以环形为主,通过若干小尺度“环形廊道”的衔接,形成绿道网络系统,进而有效引导城市社会经济空间的发展。对于乡村绿道和荒野绿道的建设,需重点考虑其旅游功能的培育与发展,要充分发挥绿道的连接功能,将具有一定影响力的乡村旅游点、休闲农业点、民俗旅游点、自然风景区、游乐设施、文化旅游点通过绿道的连接组成一个旅游休闲组团。对于乡村绿道,应充分利用乡村小路,打造小范围的绿道网络。荒野绿道一般多位于生态环境需加以保护的地区,因此,在绿道线路规划设计上,要尽量做到不开山、不砍树、不填河、不把原来的道路取直,以最大化地降低对生态环境的负面影响。在绿道路面的用材方面,原则上应就地取材,将废砖、废石和建筑废料实现循环再利用。最后,需大力推进绿道的标准化建设,标准化是保障绿道的建设质量和有效使用的前提条件。当前,国家和地方层面已陆续出台了绿道旅游设施与服务规范、建设指引、建设标准、建设技术规程等系列标准、规章制度。绿道的规划与建设需要切实遵循这些标准和规范的要求,以便为绿道服务功能的充分发挥提供基本保障。

(三)科学维护与管理

绿道的科学维护与管理是保障绿道服务功能的重要前提,是绿道管理部门的重要职责。高水平的绿道维护始于科学的规划与设计,其次才是高质量的建设与维护管理。绿道维护分两类,即日常维护和大型维护。日常维护是绿道维护的主要工作,包括路面修补、垃圾与杂物清理、绿化管理、森林防火以及其它日常维修事项。需要强调的是,绿道的维护与管理应因地制宜。在不同类型的绿道节段,由于规划设计与所处环境不同,且面向的使用者群体也存在明显差异,绿道的管理与维护清单也应进行相应的调整。一个成功的绿道管理计划通常包括使用者安全和风险管理、维护维修、巡视和紧急状况处理程序、经营管理、计划和活动、管理和提升、维护基金的筹集等七个关键环节。安全问题是绿道管理的重要内容,一个能为使用者提供清晰而明确指引的安全方案是防止冲突与事故的第一步。管理部门需制定一套系统的绿道安全管理规范体系,具体包括安全责任落实到具体部门和人员、绿道安全手册、使用者规章准则、绿道紧急情况处理的预案、安全项目清单、事故报告与分析系统、定期养护与检查计划、员工安全培训计划及紧急情况应对、可持续发展评估。[12]P279-307对于旅游价值较高的绿道节段,使用者的数量往往呈现出明显的规律性。在气候适宜季节及节假日,使用者密度大,甚至常出现“人满为患”的状况,需特别加强引导和管理,以有效规避和处理突发情况。中国绿道的建设与管理多具有“自上而下”的属性。因此,政府在建立绿道管理的长效机制方面应起到主导作用,采取“政府为主,市场为辅,各种力量相互配合”的策略,形成自上而下与自下而上的区域调控与协作的管理机制,以及“分阶段、分主体、相互融合”的职能分工体系。[13]

(四)重视综合效益与吸引力培育

绿道作为一种生态基础设施,所产生的其他效益是基于生态效益的有效延伸。绿道的经济效益包含多个方面,如促进就业、商业发展、提升居民消费、地产价值提升、旅游产业发展等。在社会文化效益方面,绿道可以为居民与旅游者提供新的游憩健身场所、改善城市与乡村风貌、促进自然与文化遗产保护、引导城市化健康发展、促进废弃道路与废弃厂房的改造利用等。一条绿道,只有持久地获取以上全部或部分效益,才能得到政府和民众的充分支持和参与,进而实现可持续发展。具有长久的吸引力是绿道可持续发展最为基础的条件之一。绿道的吸引力可能是能够有效满足使用者的游憩、通勤、人际交往需求,也可能是持久的旅游景观吸引力,或者是多种吸引力兼有。与其他类型的休闲与旅游产品相比,绿道的最大功能、特点与要求在于其连接性和通达性。乡村观光、休闲度假、都市风情旅游等类型的旅游产品都可以与绿道线路融为一体,故绿道往往会拥有其它产品所不具备的多重变幻性旅游吸引力。毋庸置疑,绿道的吸引力是针对使用者而言的,尽管具有多元化功能,但最基础的应是绿道沿线优良自然生态环境产生的吸引力。因此,管理部门应始终高度重视绿道的生态环境建设、维护与管理。同时需对绿道使用者群体开展定期调研,了解他们的使用状况、体验满意度水平及相关需求,进而持续保持、不断改进和提升綠道的服务功能与综合效益。

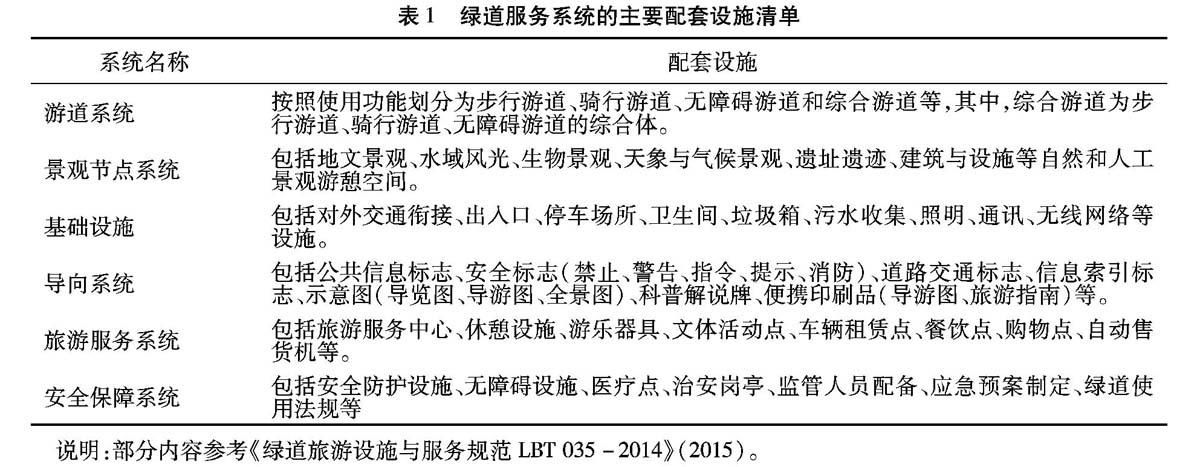

(五)配套设施建设系统化

绿道服务系统是影响使用者体验满意度的重要因素,游憩、餐饮、交通、医疗等各类服务设施还会直接影响他们的使用方式。绿道往往是最能展现地方特色的外部公共空间,它不仅可以向旅游者展示一个地区的自然风貌、人文风情,而且更是民众生活的公共舞台。配套设施在某种程度上是绿道功能实现的直接载体、激发户外活动的重要媒介、构成景观要素的组成部分、丰富视觉语言的重要元素。[14]绿道的主体配套设施主要包括交通服务、游憩服务、商业服务、环境卫生、安全保障等。侧重生态环境与文化遗产保护的绿道,科普教育、管理服务、标识信息等相关设施也往往占据重要位置。位于城区的绿道,服务设施则更多地需依赖沿线的公共基础设施。参考国家2015年2月颁布的《绿道旅游设施与服务规范LBT 035-2014》,绿道服务系统的主要配套设施参见表1。城市通常具有较为完备的公共基础设施,能为绿道提供良好的配套,因此,对于乡村和荒野绿道而言,推进其服务设施的系统化建设就更加重要和必要。

(六)重视社区的支持与参与

地方社区的支持与参与是绿道服务功能持续发挥的必要条件,具体表现在居民对绿道建设的拥护和支持、居民对社区内绿道的使用与管理,以及社区绿道相关收益的合理分配等方面。绿道的社区参与的途径和形式通常包括会议、公民咨询委员会、讨论会、面谈、现场调查、问卷调查、公共服务公告、媒体报道、时事通讯、宣传小册子、海报、信件、视频等途径。[12]P65-84相对社区绿道来讲,以服务旅游者为主的绿道(如大多数乡村绿道、荒野绿道以及具有较高旅游价值的城区绿道)的受益群体更为广泛,这类绿道所在社区的居民受益的途径更为多元,除了健身游憩外,绿道沿线旅游业的发展会给居民带来或多或少的经济受益和就业机会。但同时也会带来一系列负面现象,如过度商业化、物价上涨、人员嘈杂及治安问题等。因此,这类绿道的社区支持和参与更为必要和重要。只有做好对绿道发展所产生社会经济利益和成果的合理分享与分配,才能获取更多居民对绿道建设及相关产业发展的积极支持。

四、结语

绿道的建设和发展与当前人们对美好生活的向往和需求密切相关。绿道建设在保护区域生态环境、优化土地利用方式、促进社区居民身心健康、丰富旅游休闲产品、普及生态环保理念等诸多方面均能发挥重要作用,可谓是生态文明建设的重要抓手之一。随着近年来“绿道运动”的蓬勃开展,中国绿道建设已渐成规模,使用者群体也日益庞大,未来的可持续发展问题需要引起足够重视。除了前文提及内容之外,以绿道为载体的科技文化知识(如绿道相关的人文历史、休闲健身、生态环境保护、户外安全等知识)的大力普及也势在必行。未来随着民众参与度的进一步提升,绿道在生态文明理念传播方面势必能够发挥更为重要的作用。

[参考文献]

[1]刘有富,刘道兴.河南生态文化史纲[M].郑州:黄河水利出版社,2013.

[2]胡键,岳宗.改革不停顿,开放不止步——习近平总书记考察广东纪实[J].当代广西,2013(1).

[3]刘亮.万里绿道神州美[N].经济日报,2018-04-13.

[4]习近平.推动我国生态文明建设迈上新台阶[J].资源与人居环境,2019(3).

[5]周年兴,俞孔坚等.绿道及其研究进展[J].生态学报,2006(9).

[6]胡剑双,戴菲.中国绿道研究进展[J].中国园林,2010(12).

[7]仇保兴.“绿道”为生态文明领航[J].风景园林,2012(3).

[8]〔美〕利特尔.美国绿道[M].余青、莫雯静等,译.北京:中国建筑工业出版社,2013.

[9]赵飞.绿道的使用者行为与体验特征及其生态旅游服务功能提升研究[D].广州:华南农业大学,2016.

[10]生态兴则文明兴(新中国发展面对面⑥)——中国是怎样走上绿色发展之路的?[N].人民日报,2019-08-08.

[11]仇保兴.“绿道”为生态文明领航[J].风景园林,2012(3).

[12]〔美〕施瓦茨,弗林克等.绿道:规划·设计·开发[M].余青、柳晓霞等,译.北京:中国建筑工业出版社,2011.

[13]金利霞,江璐明.珠三角绿道经营管理模式与区域协调机制探究——美国绿道之借鉴[J].规划师,2012(2).

[14]彭利圆.城市游憩型绿道公共设施研究——以长沙市洋湖垸绿道为例[D].长沙:中南大学,2013.

A Discussion on the Sustainable Development of Greenways from the Perspective of Ecological Civilization

ZHAO Fei HUANG Min ZHANG Jia-en

(1.Center for Agricultural Culture and Rural Tourism,South China Agricultural University,Guangzhou,Guangdong 510642;2.School of Environment and Resources,South China

Agricultural University,Guangzhou,Guangdong 510642,China)

Abstract:As a kind of linear ecological facility,greenway has multiple functions such as ecology,recreation and social culture,and it is an important starting point for ecological civilization construction.Greenway construction started relatively late in China,and so the sustainable development need to be further promoted according to the concept and requirements of ecological civilization construction of the country.To do so,we should adhere to the design principle of user orientation,conform to the planning and construction standards,carry out scientific maintenance and management,attach great importance to the foresting of comprehensive benefits and attraction,build supporting facilities systematically,and strengthen the support and participation of communities.

Key words:ecological civilization;greenway;sustainable development

(責任编辑:钟亚玲)