电影《战狼2》中的暴力内容分析

2019-12-16□夏语

□ 夏 语

2017年《战狼2》引爆国内电影市场,以56.83 亿元问鼎年度电影票房冠军,开启了中国电影的新时代,也引起了社会广泛关注和强烈讨论。电影故事发生在非洲,主人公冷锋被开除军籍后卷入了一场非洲国家叛乱的斗争。为了拯救身陷屠杀的中国同胞和非洲民众,他孤身参战,并在两位队友的帮助下与各方势力抗衡,最终获得胜利。该片以吴京的孤胆英雄形象、激烈的暴力场景以及对比等手法,以一种新的方式表达爱国、民族情感以及国际人道主义,因而获得大批观众的喜爱,也产生了巨大的社会影响。

作为一部动作片,《战狼2》的暴力场景十分吸引观众眼球,其在画面呈现方面突出展现了一种“暴力美学”。“暴力美学”是用消解暴力的方式向观众呈现暴力场景,在展现“真实”的同时也通过艺术的手法取悦观众。警匪片、好莱坞式英雄大片,以及一些科幻片和武侠片中都存在大量的所谓“暴力美学”处理下的镜头呈现。暴力是构成动作片必不可少的形式元素,也是其最重要和最基本的故事情节点,展现了一种矛盾的二元对立。

电影和暴力场景有着密切联系,可以说,暴力是电影体现的重要形式之一。首先,电影中的暴力元素是人类电影视觉的本性,动态的场景更易获取观众的注意,而运动和动作正是各种暴力场景的鲜明特征。同时,电影中的暴力场景起到了心理宣泄的作用,观众在观看电影的过程中通过移情替代的心理过程获得心理压力释放。随着消费时代的到来,电影美学也变得更加物质化,暴力美学成为其最明显的特征之一。

格伯纳曾对电视中的暴力内容进行相关研究,将暴力定义为非法的行为暴力。然而随着媒介内容越来越丰富,媒介中的暴力的定义被进一步扩充。波特认为电影等媒介将暴力进行消解和创作,“战争暴力”“卡通暴力”等出现在大众视野,暴力变得更隐晦,边界逐渐模糊,其影响也更易为人所忽视。暴力中的动机、奖惩制度、结果、真实性以及幽默程度直接影响观众对该暴力行为的接受程度①。冈特认为媒介暴力内容有七种影响,分别是宣泄、培养、脱敏、恐惧、唤起、模仿和反抑制。由此可见,冈特理论下媒介的暴力内容对人的暴力倾向有着不同正负的影响。

《战狼2》十分重视对打斗场面的刻画,以及给观众带来的有关暴力场景的感官刺激。片中搏斗、赛车、枪战甚至坦克和导弹频频出现,营造紧张宏大的战争场面,借助激烈镜头向观众展现战争的残酷,侧面衬托出孤胆英雄冷锋的伟大。从这一角度来看,电影《战狼2》的确取得了不俗的娱乐效果,完成了电影作为大众媒介的娱乐这一社会功能。除了“暴力美学”的娱乐功能,电影《战狼2》是否完成了教育功能,在创造经济效益的同时是否创造了社会效益,成为本文研究的另一内容。

本文通过内容分析法研究电影《战狼2》中的暴力场景,分析其特点以及背后的展现逻辑,进一步剖析这部中国电影史上最高票房电影的“暴力美学”的社会效益。

一、研究方法及对象概念界定

本研究通过内容分析法分析电影暴力内容,即将非定量材料进行量化,由此进行统计和分析,便于理解和发掘电影主题、电影背后的态度和传播影响。

暴力是运用肢体或者器具对生物或物品构成肉体上的痛苦、伤害,或是以损毁为目的的威胁或其他行为。本文研究的基本分析单位电影《战狼2》中的暴力场景,即一个暴力活动开始到永久或暂时性停止为止。鉴于电影场景多为超大规模战争(或大规模战争)和两人间的暴力冲突相交叉,本文将根据规模大小进行分割,分别统计和计算。

二、类目编排和编码表设计

编码表的各类目围绕暴力的基本特点和内容展开,具体编码表内容如下。

第一,暴力事件的基本估计,包括动作次数、规模及牵涉人数、暴力分类、持续时间、武器的使用。

第二,暴力双方基本情况描述,包括一些人口统计学常量(性别、职业、人种、年龄),荧幕形象(英雄、歹徒、普通人、其他)以及双方社会关系(警察与罪犯、仇人、陌生人、熟人)以及双方暴力关系。

第三,暴力性质。1.起因:正当防卫;帮助他人;复仇;个人利益;履行公务;愤怒。2.暴力符合情理程度:无理,非正义;事出有因但无理;不合理但情有可原;正义,合理;其他。3.计划性:突发;蓄谋。

第四,暴力场景和结果。1.暴力描述真切度:很真切(真实展现,多用特写和长时间镜头);比较真切(编导运用电影拍摄手法较直接进行呈现);一般描述(“告知”而非“展示”暴力场面,多运用中、远镜头);模糊处理(有意回避或不做明显呈现);其他。2.暴力致伤程度:未受伤、只破坏物品;轻伤;中度伤;重伤;死亡。3.受伤者描述度:深刻(充分展示受害者情况);比较深刻(较为明显强调受害者情况);一般(呈现了受害者情况,但不做重点,观者不宜体察);较浅(淡化受害者情况,减轻观者对受害者的同情和体恤);没有描述(没有对受害者情况的呈现和表达)。4.对施暴者的奖惩:受高度奖赏;受一定奖赏;没有奖惩;受一定惩罚;受严重惩罚;其他。5.对受害者态度:高度同情;比较同情;冷漠无视;幸灾乐祸;剧中没有体现。

三、统计结果与分析

(一)暴力事件的基本估计

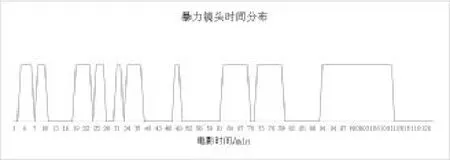

此次内容分析共统计33 处暴力场景,共计56 分钟,占全片的45.5%,比重较大。由图1 可知《战狼2》的暴力场景主要分布在影片前后两部分,40 分钟到60 分钟时暴力镜头较少。同时,前半段武打暴力镜头较为零散,而影片后半段暴力场景多为完整的时间段,这也与影片高潮的节奏相一致。

图1 《战狼2》暴力镜头时间分布图

从暴力次数来看,影片以大于10 次的暴力场景为主,多为激烈的暴力对抗。而暴力次数较少(1—5 次)和中等(5—10 次)的暴力场景数量相当,两项之和与暴力次数大于10 次的场景数量相当,由此可知该片暴力场景安排得较为合理,同时也更加突出大场面的暴力呈现。

暴力规模和牵涉人数分布较为均匀,影片在2 人的小规模、3—9 人的较大规模、大于10 人的大规模以及如战争群殴等的超大规模暴力场景呈现上采取分散穿插的排列方式,使得暴力场景更多样化,增强了电影的可观看性。

暴力分类中,肢体暴力是指运用身体的部位或者超能力来攻击自身或他人;武器暴力是指运用武器进行暴力行为,比如强制、刀剑、棍棒等;物品暴力是指人为造成物品的破损和毁坏;威胁和心理暴力是指对受害者心理的威胁、恐吓等。由统计可以看出,各暴力分类中武器暴力占据半数,影片中的暴力场景多为借助武器而展开的暴力行为。其次是肢体暴力,体现硬汉和血拼的特点,能对观众产生最直接的感官刺激。

在暴力行为的武器使用方面,使用最多的为枪支,其次为炸弹及其他重型武器。由此可知影片中多为使用枪支炸弹的超大规模和大规模暴力行为,参与人数较多,使用武器较为高级,暴力次数极大。同时,武功和一般的拳打脚踢属于肢体暴力,由此突出体现主人公冷锋的硬汉形象和个人英雄主义。棍棒等其他武器和器具也是片中出现的暴力行为元素之一。

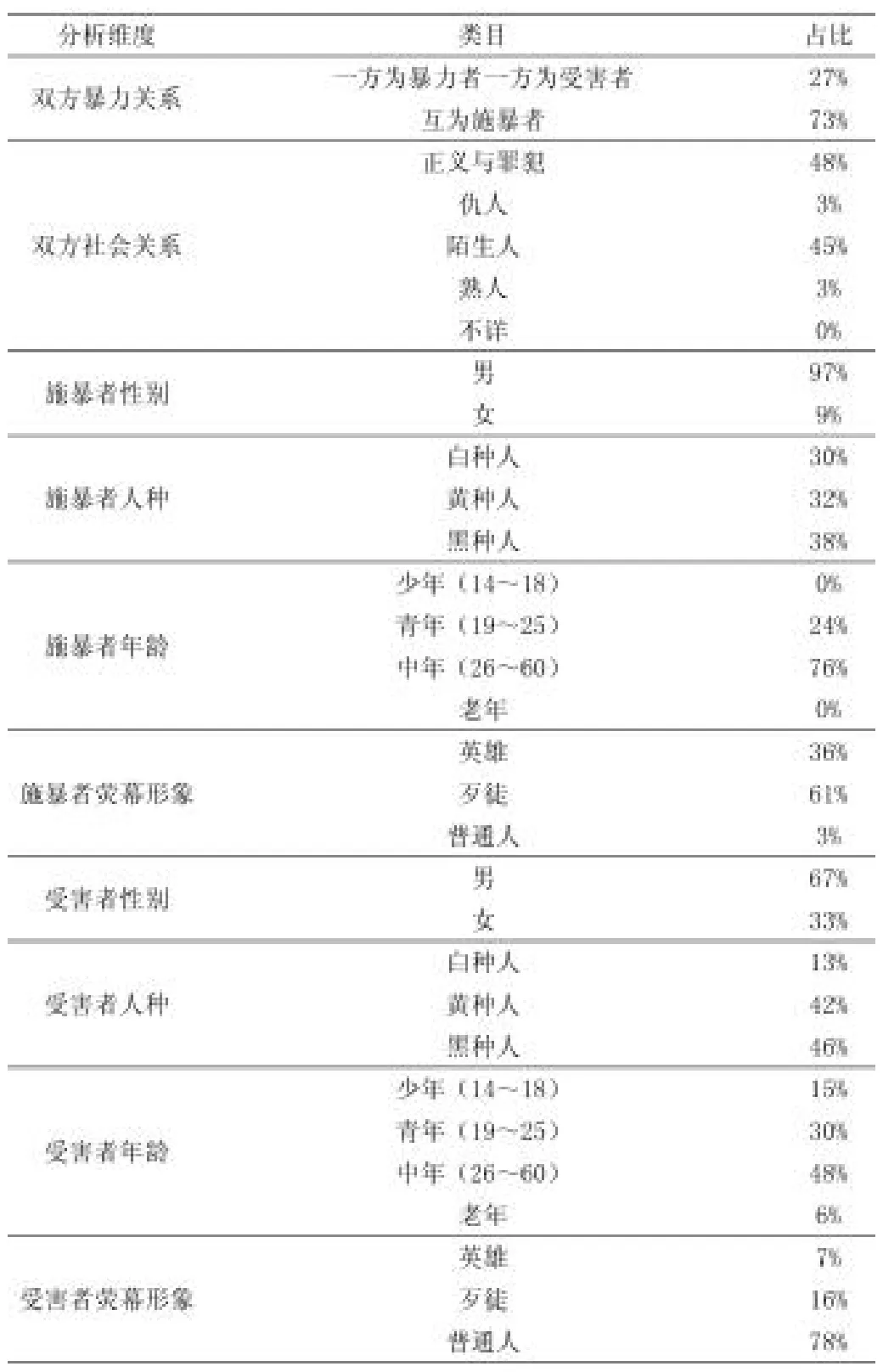

(二)暴力双方基本情况描述

纵观全片,暴力关系以互为施暴者为主,占场景中73%,而一方为暴力者一方为受害者的暴力关系占据27%。影片中绝大多数暴力场景均有冷锋的参与,男主人公与他人的暴力冲突均为“互为施暴者”关系,体现了战狼部队的战斗力。同时,一方为暴力者一方为受害者多出现在非洲国家反叛者对本国人民的屠杀以及后期冷锋与雇佣军的对抗中,这一方面突出了战争对人民的侵扰和迫害,另一方面突出了男主人公的英雄形象。

表2 《战狼2》暴力双方基本情况表

通过统计双方社会关系可知,影片中多为正义和罪犯以及陌生人的关系。暴力场景多发生于冷锋与雇佣军和红巾军之间的对抗,体现正义和邪恶之间的较量。同时,雇佣军和红巾军对本国和中国人民的杀害多为陌生人之间的暴力冲突,更突出战争的残酷。

通过分析施暴者的性别、年龄、人种可知,施暴者多为男性(有少量女性),年龄在19—60 岁之间,其中中年占多数;施暴者人种所占比例由高到低分别为黑种人、黄种人、白种人,其荧幕形象多为歹徒;英雄的荧幕形象占据36%,而普通人占3%。施暴者中的黑人都为雇佣军和红巾军成员,白种人担任其中的领导者角色,具有残忍、邪恶、背信弃义、战斗能力强等特点,虽然所占比例不算高,但在负面角色中起到决定性作用。黄种人以冷锋及其三名伙伴为主,主要突出冷锋的正面角色和打斗过程。

通过分析受害者的性别、年龄、人种可知,受害者中女性比例上升,同时受害者年龄分布更加广泛,出现老年(大于60 岁)和少年(14—18 岁)受害者,同时受害者荧幕形象以普通人和歹徒为主。受害者荧幕形象中78%为普通人,均为歹徒所杀害,凸显其残忍暴虐的形象。受害者中的歹徒角色占据第二位,体现正义对邪恶的打压和征服,也凸显出男主人公英勇的形象。

(三)暴力性质

暴力行为起因以个人利益为主。笔者将雇佣军和红巾军反叛和侵占国家的意图归类为个人利益。而男主人公及其同伴多因正当防卫、帮助他人等因素参与到暴力场景中,两者起因数量相当。

暴力符合情理程度中由反面角色发起的暴力行为都为无力非正义和事出有因但无理,其总量略高于正义合理的程度。由此可知该片中大部分暴力事件由反面角色发起,安排合理。

暴力多为突发性场景,这也与一般动作片的特点相一致。突发的暴力行为更具有画面冲击性,节奏更加紧凑,给观众带来更多感官刺激,效果更好。

表3 《战狼2》暴力性质分析表

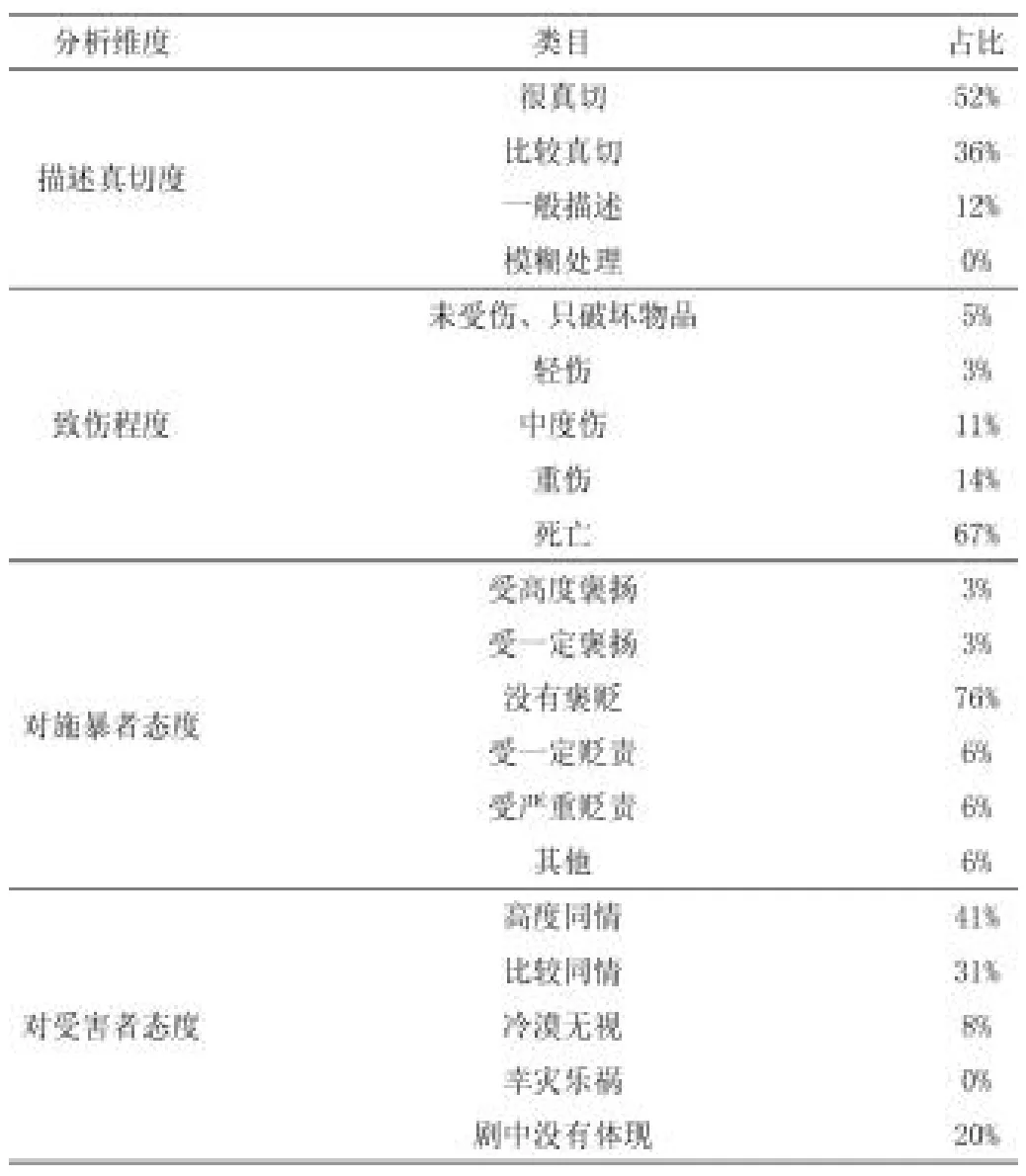

(四)暴力场景和结果

影片中暴力的描述和呈现整体较为真切。很多暴力场景进行了真实的展现,多用特写和长时间镜头,同时也有一部分场景和镜头运用电影拍摄手法较直接地进行呈现,而进行“告知”而非“展示”或进行模糊处理的暴力场面比例较少。片中多有血腥的镜头直接呈现,容易引起观众的不适感。

暴力的结果中,死亡占据半数以上,而重伤和中毒伤也较多,由此看来该片中由暴力带来的后果比较严重。这一方面凸显了战争的无情和残酷以及生命的脆弱,另一方面也反衬出正面角色的英雄形象。

该片中极少出现对施暴者的褒贬态度,受贬责的比例略高于褒扬的比例,在片中极不明显。但同时该片大多体现了对受害者的同情态度,对受害者同情态度的暴力场景占72%。

表4 《战狼2》暴力场景和结果统计表

电影中包含暴力的情节较多,共计56 分钟,占据全片的45.5%。暴力规模和牵涉人数分布较为均匀,但大规模和超大规模的暴力场景时间更长,且大多为武器暴力和肢体暴力。电影中较多使用枪支、车辆、坦克、炸弹等武器增强暴力场景视觉感官,营造激烈的打斗氛围。暴力双方多为互相施暴关系,具体表现为冷锋及其同伴和红巾军、雇佣军之间的对抗,体现了暴力中矛盾的二元对立,正义与邪恶之间的博弈。相比于受害者,施暴者中男性占比更大,多为中青年,银幕形象多为歹徒。受害者中普通人占比最大,体现了雇佣军和红巾军的残忍和冷血。通过分析暴力性质可知负面起因(如个人利益、愤怒、复仇)多于正面起因(如正当防卫、帮助他人),多为无理非正义的暴力行为。突发性暴力场景多,更能体现画面的冲击性,给观众带来更紧张丰富的观影体验。由此来看,《战狼2》通过借助大量道具(如枪支、坦克、炸弹),增加打斗与暴力的场景数量和形式,突出了矛盾的突发性,将正负面角色进行对比,向观众展示了邪恶与正义力量的较量,也通过“暴力美学”的呈现丰富了观众的感官体验。

通过分析暴力的场景和结果可知,《战狼2》对暴力的描述较为真切,对很多暴力场景进行了真实和直接的展示,进行间接处理和模糊处理的暴力场景较少。片中暴力多以死亡或重伤为结果,暴力后果较为严重,大量大规模屠杀的情节出现体现了雇佣军和红巾军对非洲人民的屠杀凶残。该片通过直接的描写凸显战争的残酷与和平的珍贵,同时凸显出国家与民族救援的力量。在凸显“暴力美学”的视觉冲击同时,《战狼2》的镜头也体现出对受害者的同情之情,占70%以上,有一定的人文关怀。由此观之,影片通过展现生命牺牲的数量和规模来体现施暴者的残忍和暴力,同时关注受害者的处境,引起了观众对战争和受害者的共情,引起了观众的人文关怀和对生命的思考。

随着电影工业化的发展以及拍摄手法的进步,电影市场的竞争越来越激烈,如何抓住观众的注意力成为电影制作方的主要考究内容。电影中的“暴力美学”以宏大激烈的场面以及华丽的形式感受到观众的注意和欢迎,也成为目前商业化电影的倾向和主流。电影中的“暴力美学”到底带来了什么,成为社会热议的话题。作为年度电影票房冠军,《战狼2》开启了中国电影的新时代,带来的社会影响力是空前的。而在这一“中国巨片”背后的“暴力美学”中,《战狼2》无疑带来了更多的社会价值。其在刻画与呈现暴力的同时,更观照到电影艺术带来的实际影响,运用镜头画面将电影的价值观,即国际人道主义、爱国主义和英雄主义传递给观众。

注释:

①石义彬,张卓.媒介暴力研究的多重视角[J].湖北社会科学,2004(12):116-119.