桃树的故事

2019-12-15赵法峰

◎赵法峰

老宅堂屋前,植有一棵桃树。水杯粗的树干,枝条亮紫,花开正盛,日子暖和的时候,引来蜂蝶在枝头嬉闹,给荒凉的老宅增添了不少的春色。每每看到它,我都不由心潮汹涌,浮想联翩……

母亲生于旧社会。据她说,姥爷不到三十岁就去世了,姥姥拉扯着母亲兄妹几个,逃荒要饭。在那个兵荒马乱的日子里,同千千万万的人们一样,艰难地度日如年。日子比黄连还要苦。

母亲嫁给父亲,养育我们姐弟五个,她把全部的爱和生命都贡献给了我们这个家。我出生于一九六五年,那是个物质匮乏的时代,农村家家户户的日子都是紧紧巴巴的,一年到头,几乎是红薯度日。母亲或熥,或烤,或烧……变着样地把红薯做成各种食物,不厌其烦。

每年秋天,红薯收获了,姐姐就帮着母亲把成堆的红薯擦成片,晒到房顶上、秫秸箔上,待干透后储藏起来。到冬天在石磨上磨成面,或蒸薯面馍,或煮粥汤,一家人的饮食全都靠它了。

在我的记忆中,农闲时,母亲总是不停地纺啊,织呀……晚上听着“嗡嗡,嗡嗡”的纺车声入睡,这声音就成了我的安眠曲;早晨“嘎吱哐叽”的织布机的声响,又把我从沉睡中唤醒,这声音就成了我的闹钟。七八口人的穿戴铺盖,都出自母亲那双勤劳的手。

斗转星移,岁月蹉跎。三个姐姐先后出嫁,我和哥哥也已成家,有了自己的工作、家庭、妻儿。母亲本该颐养天年,安享清福。可往往事与愿违,五年前的一个冬夜,她突然得病,昏迷了三天。后来慢慢苏醒,却与从前判若两人:两眼无光,胡言乱语。医生说是老年痴呆。

母亲不住养老院,我们姊们几个分成两班,日夜侍奉。因为工作的关系,我一直在夜里照料母亲。她白天睡觉,晚上不睡,我也不能睡。稍不留神,她就走出屋子,到院里,到街上,到……让人难以省心。

虽如此,饮食不减,夜里有时还要加一顿。她特别兴奋地像评书演员一样一遍遍说她年轻时的事。更有甚者,她老是念叨街里街坊那些死人的名字。姐姐们说:母亲许是中邪了。我和哥哥遍请名医,也是摇头无方。

一天,在卫河边散步,偶见一株桃树,树虽不高,却显得苍劲挺拔。柔弱的枝条在晨风中摇曳,似乎是向我颔首致意。桃树能辟邪,早有耳闻:古有新年门悬桃符,近年常见羸弱之人身带桃枝段的。我是无神论者,不讲迷信。姐姐背着我找巫婆,也没有效果。

我回家拿锹,轻轻将这株桃树移出,尽可能不伤到它的一丝根须。将它种在堂屋前,浇清水,施土杂肥。自此,母亲夜里闹得也少了,睡觉也安稳了许多,精神逐渐好转。姐姐们坚信是桃树治好了母亲的病,这是母亲的“仙草”。每天浇淘米水,使它长的更高、更壮。

去年春天的一个黄昏,母亲溘然长逝。走得宁静而安详,仙界桃园去赴会,了却尘世一切烦。

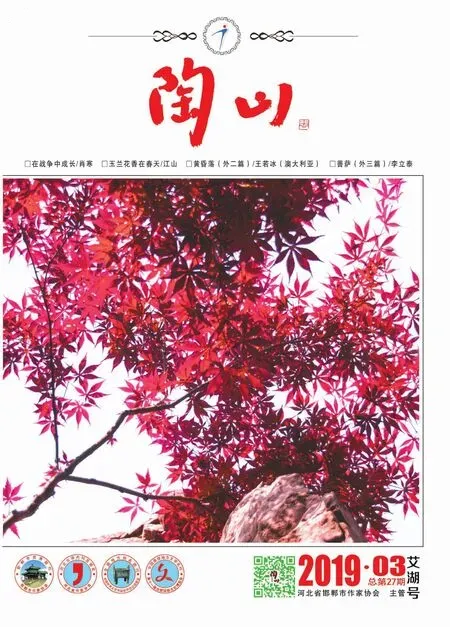

而今,这棵生命之树,枝条鲜亮,朵朵桃花迎风摇曳,清新而灿烂。站在桃树前,历历往事,似桃花一般呈现在眼前。子欲养,而亲不待。又有几人能感受到这种心情。真是:

桃花灼灼笑春风,

慈母哀哀心相映。

皇天后土无愧事,

人情树缘一脉通。