基础养老金统筹层次的收入再分配效应

2019-12-13于文广李冰卢舒宋可

于文广 李冰 卢舒 宋可

摘 要:推动基本养老保险由省级统筹向全国统筹过渡是我国现阶段社会保障制度改革的重心,对于实现经济的公平高效发展具有重要意义。为此,选取2006—2017年全国31个地区的面板数据,以基础养老金省级统筹过渡到全国统筹后,不同地区及不同收入群体间的收入再分配效应为研究对象,从统支视域出发,采用渐进式计发办法预测2041年统筹层次提升后,各地区不同收入群体的基础养老金待遇水平,并结合泰尔指数和离散系数进行比较静态分析,结果发现:养老金统筹层次提升存在着显著的收入再分配效应,但各地区养老金待遇差距与其经济发展水平并无必然联系。

关键词: 基本养老保险;基础养老金;比较静态分析;收入再分配效应

中图分类号:F842.6 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2019)06-0047-07

一、引 言

改革开放40多年来,中国经济持续高速发展,人均GDP在2018年已接近1万美元,步入中等偏上收入国家的行列。随着居民收入水平的大幅提升,地区之间、行业之间和不同群体间收入差距不断扩大。国家统计局数据显示,20世纪80年代我国基尼系数为0.23,2010年上升到0.481,已经突破0.4这一国际警戒线。过高的收入差距将损害社会公平与福利,影响低收入群体的劳动积极性,不仅会阻碍经济发展,更会威胁社会稳定。因此,如何缩小收入差距,促进社会经济公平高效发展,已成为我国亟需解决的问题。

纵观世界各国社会保障发展历程,在中等收入国家阶段,社会保障的定位明显偏重于调节收入分配、追求国民福利水平与经济发展同步提高。而养老保险作为我国社会保障的重要组成部分,可以有效调节个人收入差距和地区收入差距,充分发挥经济“调节器”“稳定器”以及“助推器”的作用,进一步推动我国经济公平、高效地发展。自20世纪80年代以来,我国城镇企业职工养老保险制度不断改革和完善,先后经历了县级统筹、市级统筹以及省级统筹阶段,统筹层次逐步提升。截至2018年,我国31个省市都完成了省级统筹制度安排,但除四个直辖市以外,真正实现养老金省级统收统支的大多是欠发达地区如新疆、青海等,而发达地区如广东、江苏等改革起步晚、进展慢,整体统筹层次较低。此外,受经济发展水平、人口结构以及具体计发办法的影响,各地区养老金待遇差距悬殊的问题仍未得到有效解决。因此,我国正在逐步推行养老保险全国统筹改革,期望通过统筹层次提升的制度安排有效调节各地区养老金收支,弥补部分地区养老基金缺口,并逐步缩小养老保险代内和代际收入差距。

2011年实施的《中华人民共和国社会保险法》明确指出“基本养老保险基金逐步实行全国统筹”,为基本养老保险基金统筹层次提升提供了法律依据。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二個五年规划纲要》指出“全面落实城镇职工基本养老保险省级统筹,实现基础养老金全国统筹”,这又为我国提升基本养老保险基金统筹层次制定了近期发展目标。2017年,党的十九大报告明确指出“要在科学发展观的指引下,以全国范围内统一制度规定、统一调度使用基金、统一经办管理、统一信息系统为主线,实现全国基本养老保险事业的统筹协调发展”,具体阐释了全国统筹的各项任务目标,为更全面以及更深层次的改革指明了方向。2018年6月,国务院下发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》,明确规定国家实施基础养老金中央调剂金制度,迈出了全国统筹改革实质性的第一步[1]。

随着我国居民收入差距的逐渐增大,学术界对于养老保险的收入再分配效应研究不断深入,主要有以下三个方向:一是养老保险对居民收入影响的研究。研究认为:在短期内社会养老保险可以促进家庭收入分配公平,但在不同经济类型和不同地区间长期社会养老保险制度的调节作用极其有限[2];社会保障转移性收入可以降低居民收入差距,但城乡居民间社会保障转移性收入的差距较大[3];医疗保险会增强居民收入分配的逆向调节作用,而养老保险的发展可以促进正向调节作用[4];社会保障可以调节居民收入分配缩小收入差距[5]等等。二是养老保险全国统筹的必要性分析。研究认为,养老保险全国统筹有利于促进社会公平、缓解政府财政压力、增强养老保险制度的抗风险能力[6];改变区域利益失衡格局、优化职工基本养老保险的根本出路在于真正实现全国统筹[7];我国基础养老保险省级统筹面临区域经济发展差异化、地方历史性债务、管理体制混乱低效等种种困境,因此,应推动全国统筹[8];施行中央调剂制度,降低我国各地区养老金首次出现累计结余为负的规模[9]。三是养老保险全国统筹的待遇确定与路径设计。张向达等(2011)提出了先以省级统筹为基础,再以区域统筹为过渡,最后实现全国统筹的“三步走”统筹路径[10];穆怀中和闫琳琳(2012)从实现生存公平和劳动公平统一的目标出发,设计、检验并评价不同基础养老金全国统筹计发方案[11];贾洪波和方倩(2015)研究设计了基础养老金由省级统筹过渡到全国统筹的直接式、渐进式和最渐进式三种计发办法[12];林宝(2016)兼顾横向公平与纵向公平,提出用实际缴费率与制度缴费率的比值进行加权的基础养老金待遇计算公式[13];刘伟兵等(2018)构造了养老保险全国统筹过渡方案,基础养老金待遇加地方附加基础养老金待遇,并对各地区每月的养老金待遇进行模拟测算[14];白彦锋和王秀园(2018)从养老保险中央调剂制度所带来的中央政府与地方政府的博弈出发,运用委托—代理模型详细分析了中央政府与地方政府博弈的内在机理,提出由中央政府给予地方政府一定的激励,以消除二者博弈带来的效率损失,实现养老保险中央调剂制度下的激励相容[15]。陈迪红和孙福伟(2018)以2007-2016年31个地区面板数据为样本,通过构建区域基尼系数等指标度量我国城镇居民养老保障水平的区域差异,并运用FGLS实证模型探究养老保障水平的影响因素[16]。

以上文献的研究方向和方法为本文提供了一定的思路参考,但当前多数学者对于养老金的研究仅停留在省级统筹层面,全国统筹层面的研究仍为理论分析,对模型测算及各地区收入再分配效应具体分析的文章较少。为此,本文以基本养老保险省级统筹过渡到全国统筹后,不同地区及不同收入群体间的收入再分配效应为研究对象,从现行计发办法入手,采用渐进式过渡方案,分别测算2041年两种统筹层次下,全国31个地区高、中、低三个收入群体的基础养老金待遇水平,以泰尔指数和离散系数为工具进行比较静态分析,并提出政策建议。

二、模型假设

(一)前提假设

1.基本养老保险省级或全国统筹指基本养老保险的省级或全国统筹,且只考虑基本养老保险的统筹賬户,不考虑个人账户。

2.样本人群均在2006年开始缴费,2040年退休,缴费年限为35年,达到目前大部分地区实行的“累计缴费15年”的按月领取基本养老保险待遇要求,且不考虑视同缴费年限以及提前退休的情况,避免养老保险收入分配的“累进效应”。

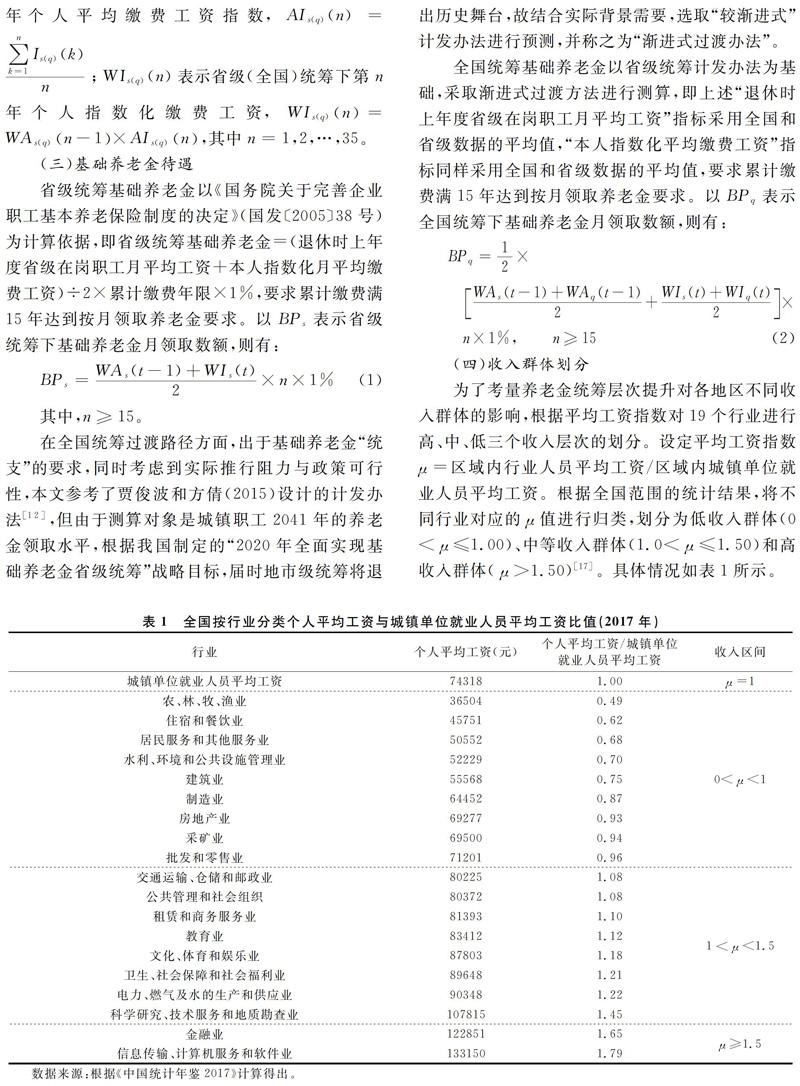

3.省级统筹和全国统筹层次下,高、中、低收入群体的划分统一参照“2017年全国收入群体划分结果”(见表1)。

4.全国各地区在岗职工平均工资名义增长率为6%。

(二)参数设置

用n表示参保人员缴费年数,n=1,2,…,35;t表示参保人员退休时间;Wn表示第n年个人月实际缴费工资;WAs(q)n表示省级(全国)统筹下第n年在岗职工月平均工资,其中下标s表示省级,下标q表示全国,以下同理;Is(q)n表示省级(全国)统筹下第n年个人缴费工资指数,Is(q)(n)=W(n)WAs(q)(n);AIs(q)(n)表示省级(全国)统筹下第n年个人平均缴费工资指数,AIs(q)(n)=∑nk=1Is(q)(k)n;WIs(q)(n)表示省级(全国)统筹下第n年个人指数化缴费工资,WIs(q)n= WAs(q)n-1×AIs(q)n,其中n=1,2,…,35。

(三)基础养老金待遇

省级统筹基础养老金以《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔2005〕38号)为计算依据,即省级统筹基础养老金=(退休时上年度省级在岗职工月平均工资+本人指数化月平均缴费工资)÷2×累计缴费年限×1%,要求累计缴费满15年达到按月领取养老金要求。以BPs表示省级统筹下基础养老金月领取数额,则有:

其中,n≥15。

在全国统筹过渡路径方面,出于基础养老金“统支”的要求,同时考虑到实际推行阻力与政策可行性,本文参考了贾俊波和方倩(2015)设计的计发办法[12],但由于测算对象是城镇职工2041年的养老金领取水平,根据我国制定的“2020年全面实现基础养老金省级统筹”战略目标,届时地市级统筹将退出历史舞台,故结合实际背景需要,选取“较渐进式”计发办法进行预测,并称之为“渐进式过渡办法”。

全国统筹基础养老金以省级统筹计发办法为基础,采取渐进式过渡方法进行测算,即上述“退休时上年度省级在岗职工月平均工资”指标采用全国和省级数据的平均值,“本人指数化平均缴费工资”指标同样采用全国和省级数据的平均值,要求累计缴费满15年达到按月领取养老金要求。以BPq表示全国统筹下基础养老金月领取数额,则有:

(四)收入群体划分

为了考量养老金统筹层次提升对各地区不同收入群体的影响,根据平均工资指数对19个行业进行高、中、低三个收入层次的划分。设定平均工资指数μ=区域内行业人员平均工资/区域内城镇单位就业人员平均工资。根据全国范围的统计结果,将不同行业对应的μ值进行归类,划分为低收入群体(0<μ≤1.00)、中等收入群体(1.0<μ≤1.50)和高收入群体(μ>1.50)[17]。具体情况如表1所示。

三、测算与分析

(一)数据来源

选取2006—2017年全国31个地区分行业职工个人平均工资、年末就业人数以及全国城镇单位就业人员平均工资的数据,其数据来源于《中国劳动统计年鉴》《中国统计年鉴》,2018—2041年数据则由模型假设推导得到。

(二)基础养老金待遇预测

根据前文的模型假设,预测得到2041年全国各地区基础养老金在省级统筹和全国统筹下不同收入群体间的具体数值,如表2所示。

由表2可以看到,在省级统筹和全国统筹层次下,受个人工资水平影响,不同收入群体基础养老金的预测值存在较大差异。此外,由于全国各地区经济发展水平参差不齐,地区间基础养老金待遇水平差异显著。但全国统筹下,各地区间以及各收入群体间的基础养老金差异均明显小于省级统筹。

为进一步分析由养老保险省级统筹过渡到全国统筹后,各地区不同收入群体间的收入再分配效应,表3给出了基础养老金预测值的具体变动情况。

由表3可知,由省级统筹向全国统筹过渡后,北京、天津、上海、西藏这四个地区各收入群体的基础养老金均有所降低,其中北京和上海地区的基础养老金降幅最为明显。职工个人工资水平是影响养老金待遇的主要因素,而北京、上海等地区经济发展水平较高,各收入群体工资水平也均高于其他地区,在养老金全国统筹后,以北京为代表的发达地区各收入群体养老金待遇水平均降低。此外,西藏地区由于参保人数、政府补助等原因导致城镇职工平均工资较高,在统筹层次提升后养老金待遇水平也有所下降。因此,在推进养老金全国统筹过程中,应当考虑对养老金福利流失地区给予政策倾斜,以减小改革阻力。另外,江苏、浙江等十个地区高收入群体和中收入群体的基础养老金减少,而低收入群体的基础养老金增加。河南、湖北、湖南等八个地区高收入群体的基础养老金减少,而中收入群体和低收入群体的基础养老金增加。可见,养老金统筹层次的提升对各地区不同收入群体间养老金待遇水平的影响不同。河北、山西、内蒙古等九个地区,不同收入群体的基础养老金待遇水平均提高,其中黑龙江变动程度最为显著,且高收入群体的养老金增加程度大于低收入群体。同时,各地区基础养老金待遇水平受养老基金收支、累计结余等因素的影响,例如黑龙江养老金累计结余为负,全国统筹后可以弥补其养老金缺口,提高各收入群体的养老金待遇水平。

纵向来看,低收入群体中27个地区的基础养老金增加,4个地区减少;中收入群体中17个地区的基础养老金增加,14个地区减少;高收入群体中9个地区的基础养老金增加,22个地区减少。因此,养老金统筹层次的提升可以提高大部分地区低、中收入群体的养老金待遇水平,有效缩小不同群体间收入差距。从全国来看,统筹层次的提升将有效提高大多数地区的养老金待遇水平,具有显著的福利效应。

(三)收入再分配效应分析

1. 以泰尔指数衡量的收入再分配效应①。以T表示泰尔指数,Ii表示第i个地区的收入,I表示总收入,Pi表示第i个地区的人口,P表示总人口,则有:

由式(3)可知,泰尔指数的数值越大,各地区间收入差距也就越大,二者呈正向变动关系。经测算得到基础养老金省级统筹和全国统筹的泰尔指数及其变动情况如表4所示。

由于泰尔指数与各地区收入差距存在正向变动关系,可以看出在统筹层次提升后,基础养老金的泰尔指数出现明显下降且变化幅度较大,表明各地区基础养老金在统筹层次提升后差异缩小,存在显著的收入再分配效应。

2. 以离散系数衡量的再分配效应。离散系数是衡量数据离散程度的指标,该指标消除了量纲的影响,一般来说,离散系数值越大,其离散程度越高,反之越低。本文的测算中,离散系数值越大,收入差距越显著(见表5)。以CV表示离散系数,σ表示标准差,μ表示平均值,则有:

根据表5可以看出,在省级统筹下,各地区内基础养老金离散系数值差距显著,其组内差距为10.1%;而全国统筹后,各地区内部差距较小,组内差距下降到5.7%。说明养老金统筹层次的提升不仅可以显著缩小区域内收入差距,还能够有效平滑区域间收入差距,推动全国均衡发展。在养老金统筹层次提升前,海南、广东、贵州、上海四个地区内部基础养老金收入差距最为悬殊,而甘肃地区养老金待遇差距最小,与现实情况基本相符,说明各地区养老金待遇差距与人均可支配收入、经济发展水平存在一定的相关性,但无必然正向联系。

此外,统筹层次提升后,全国31个地区基础养老金离散系数均有所下降,且变动幅度与地区内收入差距呈正相关性。例如海南、广东等四个地区收入差距最大,其离散系数下降幅度同样最大,而安徽、甘肃地区收入差距小,其离散系数下降甚微。因此,收入差距越大的地区,养老金全国统筹的收入再分配效应表现越明显。但同时,因地区福利受损严重,此类地区改革阻力往往较大。因此,对于当前离散系数较高的地区如海南、广东、贵州、上海等应考虑建立福利损失补偿机制,给予一定的政策倾斜,降低全国统筹改革阻力。

根据表6可以看出,在省级统筹层次下,低、中、高收入群体离散系数均较大,经历全国统筹后,各收入群体内养老金待遇差距有所下降。其中,高收入群体下降最明显,低收入和中等收入群体下降幅度相近,整体来看统筹层次提升的收入再分配效应显著。

四、结论与建议

以上从基本养老保险“统支”视域出发,结合基础养老金渐进式过渡计发办法,运用泰尔指数、离散系数指标对我国基本养老保险统筹层次提升后各地区不同收入群体的收入再分配效应进行了比较静态分析发现:(1)全国各地区不同收入群体在省级统筹和全国统筹层次下基础养老金存在明显差异,全国统筹可以显著提高大部分地区低、中收入群体的养老金待遇水平,增强社会公平与福利。(2)养老保险统筹层次提升后,各地区及不同收入群体间的收入差距均有所下降,且变动幅度与地区内收入差距呈正相关性,收入差距越大的地区,不同收入群体间养老金待遇水平变化越大,收入再分配效应越显著。(3)各地区养老金待遇差距与其经济发展水平并无必然联系。例如,贵州地区的经济较不发达,但其基础养老金收入差距悬殊,各地区基础养老金待遇差距还可能受地方制度、养老基金收支、累计结余以及政府补助等因素影响。

通过测算可以清晰地看到,基本养老保险全国统筹具有显著的收入再分配效应,因此,应该尽快实现统筹层次的提升,推动经济的公平高效发展。考虑到当前基本养老保险制度的现实状况,给出如下建议:

(1)完善中央调剂金制度,均衡地区间养老基金支出负担。研究显示,在推行养老保险全国统筹后,基础养老金待遇水平下降的多为经济发达地区,而福利提高的往往是经济环境较差,劳动力输出地区。因此,应落实并完善中央调剂金制度,缩小地区间养老基金规模差距、均衡支出负担,推动养老金福利实现全国层次的有效调配。(2)实现异地统筹缴纳,减小群体间收入差异。随着我国城市化不断推进与产业结构的巨大转变,流动人口的规模日益增大。但因基本养老保险无法实现异地统筹缴納,带来了诸如重复参保、频繁退保等问题,导致流动人口群体无法完全享受养老保险福利,增大了群体间养老金待遇水平差异。因此,弥补以流动人口福利损失为代表的制度缺陷,扩大养老保险覆盖面,是提高收入再分配效应、体现养老保险制度互助共济本质的关键。(3)统一征缴体制,缩小地区差异。通过加强对养老保险的管理,统一各地区间的征缴体制,减小养老保险征缴的地区差异性,有效提高养老保险基金征缴效率,为养老保险全国统筹夯实制度根基。(4)对各地区实施精准调控,减小全国统筹推行阻力。针对不同地区间的收入再分配效应变动情况,对统筹层次提升过程中福利受损严重的地区提供政策倾斜,如建立福利损失补偿机制等举措,降低政策推行阻力。

注释:

① 在地区间收入差距的研究中,较为常用的指标有基尼系数、泰尔指数等指标。基尼系数以洛伦兹曲线作为理论基础计算得出,是衡量居民收入差异状况的常用指标,但在样本数据较少的情况下,对数据的细小差别不够敏感。而泰尔指数基于信息理论中的熵概念得出,是一种用来衡量居民收入差异状况的指数。与基尼系数相比,泰尔指数对较小规模数据的敏感度更高,故采用泰尔指数对基础养老金的地区间收入差异进行测算。

参考文献:

[1] 席恒. 全国统筹的关键一环:基础养老金全国统支[J]. 中国社会保障, 2019(1): 30-32.

[2] 徐梅. 论中国社会养老保险对城市居民收入变动的影响[J]. 经济经纬, 2008 (4): 87-89.

[3] 高文书. 社会保障对收入分配差距的调节效应——基于陕西省宝鸡市住户调查数据的实证研究[J]. 社会保障研究, 2012 (4): 61-68.

[4] 初可佳. 社会医疗保险与养老保险发展对居民收入分配的影响研究[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2015(12): 52-61.

[5] 王延中, 龙玉其, 江翠萍,等. 中国社会保障收入再分配效应研究——以社会保险为例[J]. 经济研究, 2016(2): 4-15.

[6] 李连芬, 刘德伟. 我国基本养老保险全国统筹的动力源泉与路径选择[J]. 财经科学, 2013(11): 34-43.

[7] 郑功成. 从地区分割到全国统筹——中国职工基本养老保险制度深化改革的必由之路[J]. 中国人民大学学报, 2015(3): 2-11.

[8] 丛春霞, 于洁, 曹光源. 基础养老金统筹困境及推进全国统筹若干思考[J]. 地方财政研究, 2016 (11): 4-10.

[9] 石晨曦, 曾益. 破解养老金支付困境:中央调剂制度的效应分析[J]. 财贸经济, 2019(2): 52-65.

[10]张向达, 刘儒婷, 胡鹏,等. 实现基本养老保险基金全国统筹路径探讨[J]. 财经问题研究, 2011(8): 60-65.

[11]穆怀中, 闫琳琳. 基础养老金全国统筹收入再分配给付水平及适度性检验[J]. 人口与发展, 2012(6): 2-15.

[12]贾洪波, 方倩. 基础养老金省级统筹到全国统筹再分配效应的比较静态分析[J]. 保险研究, 2015 (1): 100-111.

[13]林宝. 基础养老金全国统筹的待遇确定方法研究[J]. 中国人口科学, 2016(2): 61-71.

[14]刘伟兵, 韩天阔, 刘二鹏,等. 养老保险全国统筹中的待遇确定方法与“福利損失”研究[J]. 保险研究, 2018(4): 86-97.

[15]白彦锋,王秀园. 全国养老保险中央调剂制度中激励相容问题研究[J]. 山东财经大学学报, 2018(4): 65-74.

[16]陈迪红, 孙福伟. 中国城镇居民养老保障水平的区域差异研究——基于2007-2016年区际面板数据的实证分析[J]. 财经理论与实践, 2018(3): 46-51.

[17]赵一丛. 城镇职工基本养老保险省级统筹与全国统筹给付水平差异分析[D]. 沈阳:辽宁大学, 2012.

(责任编辑:宁晓青)