核心素养下的物理建模能力培养

2019-12-12吴寒平

吴寒平

(福州外国语学校,福建 福州 350007)

在高中物理教学过程中,可以观察到这样一种现象,因为内容多、课时紧,为了让学生尽快进入复习阶段,存在着急赶进度的问题,忽视了建模能力的培养,这在很大程度上影响着学生物理学习的效果。学生只会背公式盲目刷题,对物理学科的学习产生了畏惧的心理,这对学生的长远发展不利。因此在物理课堂教学中,培养学生的建模思维,落实学科素养,是物理教师的教学任务之一。[1]用建模来认知规律,这是一种富有想象力的教学方式,有利于形成正确的科学思维,促进学生提高理解和建构新知识的能力,学会把复杂的问题简单化,把抽象的问题具体化,促进学生提高综合分析和解决物理问题的能力。

皮亚杰认知的结构理论为课堂教学提供理论依据。[2]教学中,物理模型的建立并非使用概念的阐述和语言的说明能够解决的。课堂教学可遵循通过对物理模型的认识,引导建模思维,从问题情境中以模型为载体进行物理方法教学,在习题中挖掘模型进行物理思维培养,循序渐进,最终使学生在潜移默化中建立物理模型,应用物理模型,受到思维方法的教育。

一、认识物理模型,建立模型思维

建立模型,可以帮助教师更优化地整理信息,制定好的策略。简单来说,就是帮助教师透过现象看本质。在物理学中,牛顿定律以及爱因斯坦相对论,都是模型思维的结构。通过从简单到复杂的过程,让学生认识建模的意义,掌握复杂知识的最有效途径就是掌握其中的规律所在,用规律去探知未知和解决问题。树立模型思维解决物理问题,找到模型中蕴含的规律是迅速解决复杂问题的途径。

图1

例如:牛顿第一定律中,无阻力平面是从粗糙、光滑到理想平面的一个初步建模过程,物体受合外力为零就相当于不受外力,可用牛顿第一定律解决这类问题。从牛顿第一定律到牛顿第二定律是从受合外力为零到合外力不为零的改变。合外力不为零,产生加速度,因此要解决的就是变速运动的问题。学生在学习过程中思维循序渐进,逐步认识物理模型的作用,就会建立模型思维。再如,物体受一个力作用最简单,受多个力怎么办?求解合力就成为最佳选择。较复杂的受力情况,就可以得到很好的解决。如图1所示,是三个共点力平衡问题,只要满足一个力不变,另一个力方向不变,第3个力大小方向变化,采取的解决方法是,取N和F为边,做平行四边形,其合力一定与重力G大小相等,方向相反,当F的方向变化时,可以在平行四边形中看到F的大小变化情况,也可以看到N的变化情况。使用模型思维,在形象直观的图形中解决了复杂的动态平衡这类问题。

二、创设问题情境,引导建模方法

学生是课堂教学中的主体,教师教学起主导作用。在课堂中要落实物理学科核心素养的培养,教师应积极通过多种方式,创设情境,提出问题,让学生从自身已有的认知出发去发现问题,认清事物内在本质,从而学习到建模的基本方法。

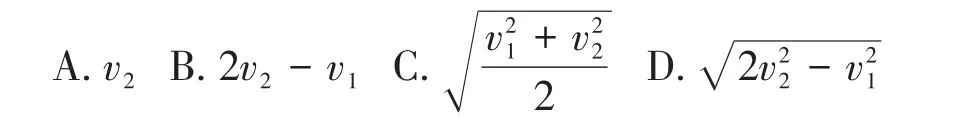

例题:列车长为L,铁路桥长也是L,列车沿平直轨道匀加速过桥,车头过桥头的速度是v1,车头过桥尾的速度是v2,则车尾通过桥尾时的速度为()

提出问题:车头过桥头时,是否可看作是一质点,为什么?解决了这一问题,就可应用质点模型,表述就简化为质点经过桥头时的速度为v1,运动一段位移L之后,经过桥尾时的速度为v2,再继续向前运动一段位移L,速度为v3。因此就可以把以上的物理情景,简化建立成匀变速直线运动间隔相同位移的速度关系模型,应用速度中点的公式即可解得末速度V3,画出简图,得出这道题中要构建两个模型,一个是质点的模型,一个是匀变速直线运动的模型,即可迅速找到解决问题的途径。如图2所示:

图2

面对实际问题,设计问题情境,让学生从中体会到从问题情境出发,寻找建模的方法,培养学生从复杂的现象表述中找到关健,寻得建模入门的有效方法。

三、展示思维方法,促进建模体验

由于原有的学习习惯、学习方式,学生更多关注知识的学习,而不关心思维方法正确与否。如何引导学生学会积极思维,展示思维方法,提高思维品质,促进学生建模能力提高,这需要教师在教学中有意识地加以引导。

例如:在二力合成的新课教学中,要建立等效替代的概念,教师在教学过程中,可以做这样的教学环节设计,教学展示一:让两个学生推一辆车缓缓地匀速前进,让一个学生也推同样的车,缓缓地前进。提出疑问:这两种情形推动车,产生的效果一样吗?学生会对两次作用产生的效果是否相同提出疑问。教学展示二:让两个学生一起提一桶水保持稳定,换一个学生也提着相同的一桶水保持稳定,提出疑问:这两种状态下,对水桶产生的效果相同吗?学生得出结果,这两次对水桶产生的作用效果是相同的。教师引入合力和分力的概念,如何让学生更深的理解合力和分力概念,完整地构建出等效替代的模型。在教学中增加一个让学生体验的环节设计,教学展示三:教师提供一根下端有两根细绳套的弹性绳,让学生讨论分析,如何实现一个力单独作用在弹性绳上产生的作用效果,与两个力共同作用产生的效果相同。让两个学生到讲台上,完成体验探究。此时教师可以提出问题,这两位同学的示范是否达成目标?这个时候学生会有不同意见,教师顺势提出,那要如何才能实现一个力和两个力共同作用达到效果相同呢?此时学生就会提出,那要记录第1次拉伸后弹性绳末端的位置。这样的教学设计,可以充分让学生感受两个力共同作用与一个力单独作用产生的效果相同,具体要做到什么。关注学生的课堂体验感,更好地构建出合力与分力的概念模型。

四、挖掘思维阶梯,树立模型意识

物理建模意识的确立是一个潜移默化的过程,需要教师在实践教学中加强引导,让学生认识到物理模型观念、模型直觉、甚至创新意识,让学生认识到物理习题都是从物理基本规律、基本题型演化而来,也就是依据一定的物理模型精心构思,设计而成的。只要找到事物间的联系,就可迅速找到问题的途径,教师应该在教学中时时把握建模意识培养。

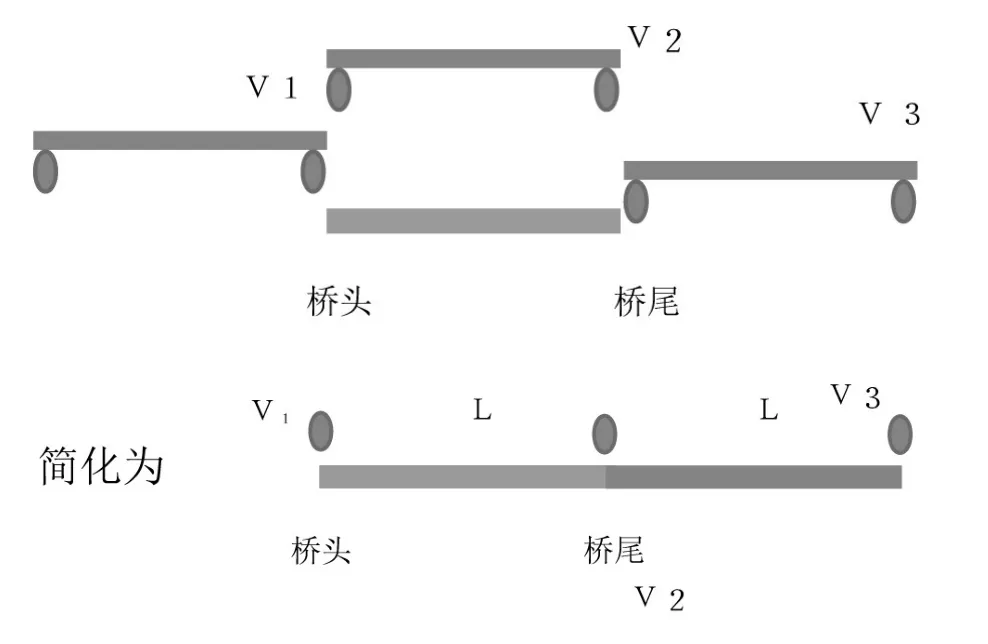

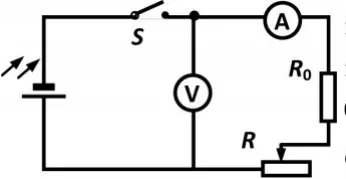

例题:图3是一种将光能转换为电能的硅光电池电流与路端电压U的关系。图中电流表和电压表均视为理想电表,R0=2Ω。

图3

图4

(1)一定强度的光照射硅光电池,将电键S闭合,调节可调电阻的阻值,通过测量得到该电池的U-I曲线a,见图4。由此可知此时该电池的电动势为________V;若调节可调电阻的阻值,使电流小于200mA,则此时电源内阻为________Ω。

(2)当该电路可调电阻R的阻值调到某值时,路端电压为1.5V,变阻器R消耗的功率为________mW。

教师可以例题为物理模型深入包装、设计题型,继续培养学生建模意识。

挖掘1:一个20Ω的电阻和电源串联,电键闭合后,电源的输出电压约为多少伏?电流强度约为多少安?

挖掘2:两个电阻20Ω的电阻和电源串联,电键闭合后,电源的输出电压约为多少伏?电流强度约为多少安?

挖掘3:两个组织都为20Ω的电阻并联后,在与该电源串联,电键闭合后,电源的输出电压约为多少伏?电流强度约为多少安?

如何用U-I图像,找寻工作状态,要明确分析建模思路:1.已知电源满足的U-I关系;2.寻找U-I在外电路满足的关系式;3.将找到的U-I关系式作图;4.交叉点即为工作状态。

该题如不具有模型意识是很难找到解题思路的,只有学生确立了物理模型,解决问题就水到渠成了。

教学中,通过教师的精心引导,促进学生优质物理思维方法的确立和升华。通过建模,培养学生分析与综合、比较、抽象和概括、类比、推理、等效等方法,进一步提高学生的创新意识、创新能力,通过物理建模有效促进学生的核心素养的提高,对学生的成长是终生受益。