甘肃省草食畜牧业发展现状及生态循环发展措施*

2019-12-11王建连张邦林贺春贵

王建连,张邦林※,贺春贵

(1.甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所,兰州 730070; 2.甘肃省农业科学院,兰州 730070)

0 引言

甘肃省草地资源丰富,可利用面积大,为草食畜牧业发展奠定了良好的基础。甘肃草食畜牧业以牛羊产业为主,在甘肃农业结构调整中发挥着重要作用,是农牧民收入的重要增长源。改革开放以来,随着经济体制改革和产业结构的调整,甘肃草食畜牧业的传统农业产业地位全面改观,经济支柱产业和战略主导产业地位逐步确立。特别是近年来,结合精准扶贫战略实施,甘肃省委省政府出台多项政策措施,把牛羊产业大县建设和发展农业循环经济进行有机结合,积极推进畜牧业供给侧结构性改革,加强畜牧业大省、畜牧强省建设,甘肃省的草食畜牧业步入了快速发展的新阶段[1]。基于此,文章对甘肃草食畜牧业发展历程进行了阶段性梳理,深入分析了产业发展现状及存在的问题,有针对性地提出了可行的对策建议,以期为推进甘肃草食畜牧业全面转型升级,打造生产高效、产品安全、资源节约、环境友好的新型现代草食畜牧业提供参考。

1 草食畜牧业发展历程

草食畜牧业发展为甘肃省优化产业结构、增加农牧民收入、满足城乡居民多样化消费需求做出了积极贡献,其发展历程主要分以下5个阶段。

生产恢复阶段(1979—1983年)。改革开放初期,在“奖励耕牛等役畜发展”等政策鼓励下,农牧民发展牛羊养殖业的积极性极大提高,甘肃省草食畜牧业(以牛羊产业为主)产业地位发生根本转变,牛、羊产品产量呈现持续稳定增长势头。与1978年相比, 1983年甘肃省牛、羊存栏量分别增长19.43%、-10.86%,出栏量分别增长16.50%、23.65%,牛肉、羊肉及牛奶产量分别增长47.05%、18.65%及46.36%。

规模化发展阶段(1984—1992年)。1983年后,甘肃省“把种草种树、发展牧业作为改变甘肃面貌的根本大计来抓”,全力支持牧草种植和牛羊养殖,先后投资建设了张掖、临泽、高台等7个奶牛、肉牛、肉羊产品商品生产基地,促进牛、羊养殖向规模化、区域化发展。与1984 年相比, 1992年甘肃省牛、羊存栏量分别增长13.54%、14.58%,出栏量分别增长299.38%、82.07%,牛肉、羊肉、牛奶产量分别增长388.16%、110.85%、143.77%。

支柱产业打造阶段(1993—2000年)。自1994 年起,随着“关于加快发展农村支柱产业的决定”等文件出台,甘肃省坚持“小畜种起步,草食畜先行”的发展理念和原则,加大投入力度,使草食畜牧业由家庭副业转向农村经济支柱产业。与1993 年相比, 2000年甘肃省牛、羊存栏量分别增长14.53%、13.42%,出栏量分别增长73.91%、51.30%; 牛肉、羊肉、牛奶产量分别增长75.41%、42.13%、39.76%。

主导产业培育阶段(2001—2007年)。2001年以来,甘肃省先后建设种羊场及良种奶(肉)牛场11 个,落实了奶牛良种养殖补贴计划、畜牧业特产税的废除等系列政策,连续出台“关于推进畜牧业生产方式转变的意见”、“关于促进畜牧业持续健康发展的意见”、“关于启动六大行动促进农民增收的实施意见”等文件,“把草食畜牧业作为战略性主导产业来培育”。2001—2007年,甘肃省牛、羊存栏量分别增长18.85%、35.94%,出栏量分别增长58.07%、80.77%; 牛肉、羊肉、牛奶产量分别65.89%、74.57%、28.87%。

现代畜牧业建设阶段(2008至目前)。2008年起,甘肃省委、省政府对畜牧业投入大幅增加,对标准化规模养殖、良种繁育体系建设、饲草料开发利用等关键环节进行扶持,草食畜牧业进入了由传统畜牧业向现代畜牧业转变的新的历史时期[2]; 2010—2012年,按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、监管常态化“六化”标准,创建部级标准化示范场45个,省级标准化示范场110个,市州级标准化示范场173个,示范带动了现代化畜牧业发展; 2014年,确定张掖、临夏、庆阳3个现代畜牧业全产业链试点,遴选35个现代畜牧业示范县(含4个草地农业试点县),全力推进现代畜牧业全产业链和草地农业建设; 2015年,以“转方式、调结构、提质增效”为主线,安排专项资金,全力支持现代畜牧业示范县、牛羊产业大县和全产业链建设,使甘肃省畜牧业保持了稳定增长态势[3]; 与1978年相比, 2016年底,甘肃省牛存栏量增长160.04%、出栏量3 298.83%; 羊存栏量增长104.40%、出栏量增长1 586.35%。

2 草食畜牧业发展现状

2.1 优势产区凸显

十三五以来,甘肃省以牛羊产业大县建设为抓手,通过政策扶持、专项带动,初步形成了以陇东、河西地区为主的肉牛产业带,形成河西走廊、中东部地区(白银、庆阳)、南部地区(临夏、甘南)3个肉羊产业带,形成以兰州、酒泉、临夏、张掖为主的奶牛生产基地,甘南藏族及祁连山区的牦牛产业带。甘州、泾川、崆峒、凉州、灵台、碌曲、玛曲、宁县、夏河9县(区)被列入全国肉牛优势区域,民勤、金塔、会宁、山丹、景泰、安西(瓜州)、东乡、靖远、肃南、玛曲、永昌、夏河12个县被列入全国肉羊优势区域[4]。2016年,玛曲、凉州、甘州、崆峒、夏河、高台、临泽、张家川、灵台、肃州等县(区)牛存栏量均超过10万头,玛曲、凉州、崆峒、甘州4县(区)牛肉产量均在1万t以上; 民勤、凉州、金塔、肃州、玉门、环县、永昌、天祝、肃南、夏河、会宁、景泰、山丹、古浪等县(区)羊存栏量均超过50万只,东乡、肃州、金塔、会宁、民勤等县(区)羊肉产量均在1万t以上。

2.2 综合生产能力稳步提高

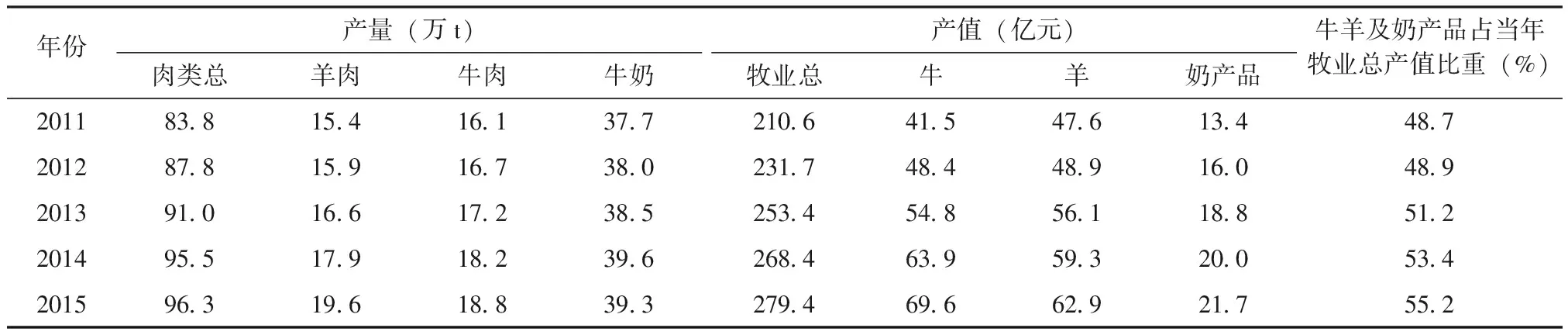

近年来,甘肃省牛羊肉产量及产值均呈稳定增长态势(表1)。2011年,牛羊肉产量为31.5万t,占当年甘肃省肉类总产量的37.70%,牛、羊及奶产品总产值达到102.5亿元,占当年畜牧业总产值的48.7%。2015年,甘肃省牛、羊存栏量分别居全国第10 位、第4 位,牛羊肉产量达38.4万t,占当年甘肃省肉类总产量的39.8%,外调牛羊肉超过13万t; 牛、羊及奶产品总产值达到154.2亿元,占当年畜牧业总产值的比重达55.2%,甘肃已成为西北地区重要的牛羊肉生产供应基地。

表1 2011—2015年甘肃省牛羊生产情况

年份产量(万t)产值(亿元)牛羊及奶产品占当年牧业总产值比重(%)肉类总羊肉牛肉牛奶牧业总牛羊奶产品201183.815.416.137.7210.641.547.613.448.7201287.815.916.738.0231.748.448.916.048.9201391.016.617.238.5253.454.856.118.851.2201495.517.918.239.6268.463.959.320.053.4201596.319.618.839.3279.469.662.921.755.2

2.3 良种繁育体系初步建立

近年来,甘肃省大力扶持草食畜良种繁育体系建设,在国家畜禽良种补贴等项目的支撑下,从澳大利亚、新西兰等草地畜牧业发达国家引进肉用西门塔尔种牛、安格斯种牛、海福特牛等丰富了种牛资源; 通过各种补贴方式,建立健全了以冻精生产、液氮站、改良站、冻配点为主的良种繁育体系。2015年已建成黄牛冻配改良点1 753个,改良黄牛达105万头; 绵羊人工授精站点575个,年改良绵羊450万只以上; 育成高山型美利奴羊新类群,引进推广的无角陶赛特、萨福克、特克塞尔等肉羊品种,初步构建了肉羊杂交生产体系; 通过自然选择和人工培育,形成了位居我国五大良种黄牛之首的秦川牛类群之一的早胜牛,遗传多样性丰富的甘南高原牦牛、天祝白牦牛、滩羊、蒙古羊、岷县黑裘皮羊、甘肃高山细毛羊、欧拉羊、甘加羊、乔科羊、河西绒山羊、陇东黑山羊等独具特色的食草家养动物遗传资源。这些引进的优良牛羊品种和当地特色牛羊品种,为甘肃草食畜牧业可持续发展提供了基因资源保障。

2.4 规模化标准化程度明显提升

2014年,甘肃省各种规模养殖场(合作社)累计为8 500个,其中新建814个,有3个单体项目投资金额在10亿元以上, 30余家个体工商户投资金额上亿元; 新建部省级标准化养殖示范场94个,示范场总数累计为337个,甘肃省奶牛、肉牛、农区肉羊规模养殖比重分别为71.5%、41.5%、45%[4]。2015年,甘肃省新改、扩建规模养殖场815个,各种规模养殖场总数达9 300多个; 新创建部省级准化示范场100个,累积建成牛羊示范场246个,发展适度规模养殖户80多万户,奶牛、肉牛及肉羊规模养殖比重分别达到75%、45%和50%。甘肃省草食畜牧业进入从“增量型”向“提质增效型”改革转型的新时期。

2.5 全产业链品牌化发展模式逐步形成

2014年起,甘肃省选择庆阳、临夏、张掖3市(州)启动现代畜牧业全产业链试点建设,探索创建了以临夏“康美集团”、张掖“前进牧业”等为代表的“公司+基地+农户”的生产经营模式、“科学家+公司+基地+农户+国际贸易”的产业经营模式等。张掖博峰、临夏圣泽源、庆阳中盛等精深加工项目投产或试运行; “东乡手抓”、“靖远羊羔肉”等系列地方特色品牌完成“三品一标”认证; 牛羊品牌专卖店的开设,电子商务平台入住,使全产业链试点效应有效扩大,产业链条逐步延伸拓展。

2.6 饲草供应能力逐渐增强

甘肃省天然草地面积占全国草地面积的4.56%,年产玉米、小麦等作物秸秆总量达1 790万t,为草食畜牧业带来了丰富的饲草料资源。近年来,甘肃省农牧部门围绕“转方式、调结构”的重点任务,在全力推进现代畜牧业建设的同时,积极实施粮改饲和草地农业试点。2014年,甘肃省人工种草面积160.47万hm2,其中苜蓿留床面积66.27万hm2,牧草总产量962.8万t,示范推广品质好、产量高的玉米品种56个,玉米播种面积达到了100万hm2以上,秸秆饲料资源总量2 500万t,秸秆饲料化利用(主要以玉米秸秆为主)量1 489万t,利用率为59.6%。2015年,张掖、临夏、庆阳3个试点县的优质饲草种植、收贮面积达8 266.7hm2。甘肃省秸秆饲料化利用呈现出开发主体由千家万户向规模大户和企业发展、加工方式由人力加工向机械化加工发展、开发秸秆种类由单一秸秆向多品种全株作物发展、利用方式由自给自足向商品化销售发展四大特点,极大提升了农牧互补、草畜协调发展的程度。

3 草食畜牧业发展中存在的问题

3.1 基础设施落后,环境保护压力增大

近年来,养殖污染已被纳入节能减排考核内容,养殖业发展与环境保护矛盾日渐突出,对养殖布局、养殖工艺及养殖监管提出了更高的要求[5]。甘肃大部分农牧区基础设施落后,养殖小区布局不尽合理,饲草料加工、储备设施不完善,畜禽粪便、污水、恶臭等养殖废弃物处理设施发展滞后。也有的养殖小区养殖品种混乱,饲料单一,饲养管理不规范,饲舍距村庄、道路较近,人流、车流和物流频繁。加之从事畜牧生产的农牧民平均文化程度相对较低,畜牧业饲养方式比较落后,疫病、药残、人为添加非法添加物等发生的几率较大,畜产品质量安全事件的潜在风险依然存在,环境保护压力增大。

3.2 产业化水平不高,产业拓展程度低

甘肃省现代畜牧业转型发展尚处于起步阶段,产业化程度较低,产业链发展还不健全。现有的龙头企业普遍规模小、科技含量低、信息渠道窄,缺乏有效的运作模式和经验,产业结构和产品结构不尽合理,对畜牧业生产带动辐射作用不强[6]。大型畜产品加工企业数量较少,特别是具有一定规模和带动效应的加工龙头企业数量少。部分养殖龙头企业靠贷款起家,投融资渠道窄,负债重,层次偏低,核心产品研发不足,产品精深加工水平低,初级产品多; 有些合作组织结合松散,组织化程度低,缺乏正确引导生产的必要手段,带动养殖产业发展的作用不明显。

3.3 产业发展后劲不足,补贴政策有待完善

甘肃省在支持草食畜牧业产业化发展方面出台了一系列优惠政策及补贴措施,在一定程度上促进了牛羊产业的发展。但因各地发展很不平衡,加之补贴资金有限,补贴大多只针对规模养殖场(户),导致政府财政补贴富人而不补贴穷人现象发生,补贴政策也饱受诟病,使补贴方式变为锦上添花的形式主义。同时,部分所谓的规模养殖户只以套取国家补贴资金为目的,并不是要真正发展养殖业,导致部分小规模养殖户发展的积极性严重受挫。

3.4 品牌竞争力不强,应对市场风险的能力弱

甘肃省牛羊产业虽然形成了一些品牌,但具有一定规模和影响力的知名品牌较少,与其他省市相比还存在差距,更与一些知名品牌无法抗衡,没有竞争优势。同时,部分企业对品牌无形资产的认识比较模糊,在发展过程中多侧重于铺摊子、上规模、扩生产,不注重与终端消费市场的对接合作,对优质产品未进行细分和精深加工,造成产品品种单一,安全性、优质化等与市场主体的需求和社会经济发展水平不相适应,使优质产品不能以品牌为依托实现效益最大化。

3.5 科技服务水平不高,疫病防控及畜产品质量安全形势严峻

甘肃省草食畜牧业科技服务体系相对健全,草业、兽医生物及兽药开发技术贮备较强。但由于畜牧业科研投入增长缓慢,产学研结合不紧密,基层畜牧专业技术人员少、知识老化,畜牧机构和人员分配不均,导致技术服务不及时不到位,大场、大户建设中存在的许多问题得不到及时解决。同时,由于科技投入偏低、自主创新能力和科技成果转化能力不强,科技应用的基础薄弱,技术服务的力度和生产发展强劲势头不适应,使畜牧产业化层次不高,规模不大[7]。部分畜牧区由于缺乏完善的兽医卫生防疫设施和制度,干部和群众对动物免疫重要性的认识不足,开展防疫的积极性、主动性不强,实现各类重大动物疫病全覆盖免疫的难度非常大,防疫工作存在很大隐患。有的生产企业及饲养者为获取利润非法滥用违禁药品,以及屠宰、加工和销售环节的多头监管导致的私屠滥宰现象屡禁不止,畜产品质量安全形势比较严峻。

3.6 草原生态保护意识不强,牧草保障能力脆弱

甘肃省地理环境特殊,不同区域的天然草场生产能力表现多样,且差异较大[8]。长期以来,由于偏重于畜牧业生产功能而忽视了草原生态保护的重要性,在利用草地的过程中,重利用、轻保护、多索取、少投入的现象比较突出。如河西荒漠草原区每年有6万hm2左右草场因挖灌木而导致破坏; 中部干旱地区及高寒阴湿地区(以定西为代表)百姓为来解决“三料”(饲料、燃料、肥料)问题,长期进行铲草皮、挖草层、烧山灰等行为,每年破坏草地28.45万hm2左右; 另外,每年因挖中药材和搂发菜等行为而破坏的草地面积达6.67万hm2。掠夺式经营草地资源,造成水源涵养能力减弱,水土流失加剧,干旱、沙尘暴、泥石流等灾害频发。如甘南高寒草甸草原区发生“黑土滩”型退化; 陇东和祁连山区部分天然草地植被稀疏、毒草滋生、水土流失严重; 河西走廊荒漠草原植被破坏、土地沙漠化、盐碱化严重。草原生态恶化,甘肃省草食畜牧业发展需要的饲草支撑和保障能力非常脆弱[9-10]。

4 草食畜牧业绿色发展对策

4.1 建立健全草食畜牧业科技支撑体系

(1)整合高校、科研院所、技术推广部门和生产企业等科技资源,依托国家、省畜牧产业技术体系,形成生态农业科技创新团队及联盟,加快发展科技含量高、产业链条长、资源利用好、市场竞争强的畜牧业龙头企业,促进产学研紧密结合,全力抓好畜禽良种繁育体系建设和配套技术推工作广。

(2)大力宣传推广康美、中天、庄园等规模养殖模式,积极推广犊牛、羔羊早期断奶,牦牛、藏羊科学饲养管理、适时出栏技术,推广秸秆青贮氨化、玉米秸秆加豆科牧草混合青贮技术等资源高效利用技术,推行标准化生产、疫病综合防治等实用技术,以及互联网、物联网等信息化管理技术,以科技支撑草食畜牧业持续健康发展。

(3)鼓励和支持畜牧业专业合作组织、行业协会、龙头企业等,通过“公司+合作组织+养殖户”等订单农业模式,与养殖户建立紧密的利益联结关系,通过开展技术培训等形式,加强先进实用技术的熟化集成、组装配套、示范推广,加速科技成果转化,真正把科学技术转化为生产力。

(4)以市场为导向,引导鼓励畜牧业龙头企业向优势区域集聚,构建企业和科研机构双赢的联结机制,形成产业合力,发展一批标准化程度高、示范带动作用突出、管理规范、效益显著的规模化生产企业,建立能与国际市场接轨的产品质量安全标准体系,打造供应链、拓展价值链,推动产业跨界融合、相互渗透,打造三产融合发展新格局,带动畜牧业提质转型升级。

4.2 建立健全绿色草食畜牧业标准化生产体系

(1)以牛羊产业大县、现代畜牧业示范县为抓手,科学谋划,全力落实现代畜牧业扶持政策。坚持扩张规模和质量并重的原则,引导鼓励畜牧业龙头企业、种养大户、农民专业合作社等新型农业生产经营主体,加强养殖场(区)的规范建设和标准化改造,确保畜牧生产安全高效。

(2)在立足本地牛羊遗传资源保护利用的基础上,科学引进国外优良品种资源,健全良种繁育体系,改善畜牧生产系统和畜产品质量体系,为草食畜牧业快速发展奠定种源基础。

(3)推行草食家畜无公害集约化饲养技术,实施畜禽粪污综合养分管理计划,通过粪便堆肥化处理或者沼液化处理,促进畜禽粪便—农家肥的科学利用,形成种养结合、农牧结合循环利用的资源节约型绿色发展模式[11]。

(4)对养殖业及养殖园区建设等规划进行环境影响评价,实行区域环境准入政策,将土壤消纳粪污承载力作为确定养殖规模的重要条件,鼓励养殖场(区)按照养殖数量流转与消纳粪污产生量相匹配的农田,进行粪污就地消纳。同时要建立重点养殖企业污染物排放总量和浓度控制管理体系,确保养殖场(区)周边水土净美,环境友好。

4.3 建立健全产业化经营管理体系

(1)按照规范、改造、提高的要求,积极扶持发展一批管理规范、标准化程度高、示范带动作用突出的新型规模养殖龙头企业、适度规模养殖户、新型经营主体,采取参股、控股、兼并、合并、租赁等多种组织管理形式,科学整合和优化各类资源,平衡草食畜牧业产前、产中、产后各环节的生产效率,从精深加工、流通营销等环节对畜产品进行深度开发,提高牛羊养殖技术含量、增强盈利能力。

(2)鼓励科技含量高、资源利用好、市场竞争力强的龙头企业向优势区域集聚[12]; 积极引导大型牛羊生产龙头企业开展订单生产、品牌运营、统一销售等多种经营方式,构建企业与农户之间的互惠互利机制,使企业与养殖户形成利益均沾、风险共担的利益联结关系,实现小规模生产与大市场的有效对接,推进草食畜牧业全产业链持续发展。

(3)积极引导牛羊养殖合作社、养殖协会以市场为导向,提供社会化服务,对产业趋势、供求变化、成本效益等市场信息进行预测分析,健全产业链条,完善产业预警机制; 健全冷链物流体系,提升牛羊肉品冷链配送能力,促进产销衔接。

(4)以产品品牌、区域品牌建设为重点,深度开发牛羊特色产品、创建陇货精品品牌; 深入开展畜禽产品绿色、无公害、有机产品认证,打造甘肃省绿色、安全、优质、特色牛羊产品品牌,以提升甘肃畜产品的综合实力和竞争力,拓展市场渠道、提升产品附加值和产业效益。

4.4 建立健全疫病防治和畜产品质量安全监管体系

(1)认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》,通过宣传教育,强化综合防控措施。借助畜牧科研单位、动物防疫部门的技术优势,完善重大动物疫病防控体系建设、病死畜禽无害化处理体系建设,能有效解决养殖过程中的突发性问题。

(2)建立疫病防控体系,强化疫苗管理及畜产品购销等环节的疫病监测。积极推行健康养殖,加强对养殖户的指导培训,使其在养殖过程中,能及时发现并有效控制重大疫病的发生,保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。

(3)强化畜产品质量安全追溯体系建设,以发展绿色食品、无公害畜产品为抓手,强化畜产品质量安全监管工作,严厉打击违禁使用药品和违规使用兽药、饲料添加剂等不法行为。

(4)构建畜产品监测监管网络体系,加强生鲜乳、兽药、饲料质量安全管理,建立健全生产档案记录,加强畜产品质量安全例行监测,积极推行畜产品质量安全风险评估,逐步健全畜产品质量安全应急机制,确保舌尖上的安全[13]。

4.5 建立健全草产业开发体系

(1)充分利用甘肃省自然资源优势,推广种植优质牧草,改良天然草地,加强秸秆开发利用,推进饲草饲料产业化,注重草畜平衡协调发展。

(2)从甘肃草食畜牧业发展实际出发,研究制定“农牧互补,增草减畜”的农牧互惠政策。注重草原生态保护,提高草原牧区生态文明水平,增加可持续发展能力。

(3)充分利用农牧业发展的区域优势,积极推进饲草料基地建设,整合土地资源,推行牧草规模连片种植; 鼓励引导饲草料企业、农牧民合作组织等积极参与饲草饲料收储、加工、配送服务,并与养殖企业及养殖大户建立订单生产模式,推动草产业规模化、区域化发展[14]。

(4)充分利用甘肃中东部地区的旱作农业“甘肃模式”,依托卯、墚、沟等天然地势地形,通过土地流转等办法,集中使用山坡撂荒地、平塬弃耕地等种植抗旱牧草,并与天然林草地改良相结合,实施围栏划区轮牧,构建新型的旱作作物—旱作饲草—家畜生产体系,走“以农养畜,以畜促农”的循环农业发展路径[15]。