冀中南太行山前平原初秋降水特征

2019-12-11朱慧钦魏瑞江侯晓莉孙景瑜马贵宏赵燕

朱慧钦 ,魏瑞江 ,侯晓莉 ,孙景瑜 ,马贵宏 ,赵燕

(1.河北省气象与生态环境重点实验室,河北 石家庄 050021;2.高邑县气象局,河北 高邑 051330;3.河北省气象科学研究所,河北 石家庄 050021;4.河北省气象局,河北 石家庄 050021;5.石家庄市藁城区气象局,河北 藁城 052160)

初秋(9月)是冀中南太行山前平原农业生产的关键时期,此时玉米、大豆、花生等秋收作物处于产量形成期,棉花处于裂铃吐絮盛期,该阶段降水的多少对秋收作物的成熟、收获及冬小麦播种均有重要影响[1]。探讨该区域初秋降水特征,对做好天气预报,服务当地农业生产有着重要意义。

前人对笼统秋季降水特征的研究较多,如,房一禾等[2]研究了辽宁省秋季降水对前期海洋和大气信号的遥响应,支蓉等[3]研究了2017年秋季我国北方地区降水异常偏多的成因,刘扬等[4]研究了我国西南地区秋季降水年际变化的空间差异及其成因。而有关初秋降水特征的研究较少,韩晋平等[5]研究了9月北方秋雨的年际变化特征及其成因,朱玉周等[6]研究了河南省初秋降水特征,陈少勇等[7]分析了中国西部9月降水与东亚700 hPa风场的关系。不同区域由于地形地貌不同,因此,降水特征也不一样[8]。虽然部分学者对冀中南太行山前平原的降水特征进行了研究,如,孙宏勇等[9]研究了冬小麦和夏玉米全生育期的降水特征,李发东等[10]研究了冬小麦全生育期不同阶段的降水量特征,但这些研究的时间跨度均较大,未能明确初秋的降水特征。截至目前,关于冀中南太行山前平原初秋降水特征的研究尚未见报道。

采用趋势分析、Mann-Kendall突变检验和小波分析等方法,对冀中南太行山前平原9月的降水量及降水日数变化规律进行研究,旨为合理利用降水资源,指导当地农业生产提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

冀中南太行山前平原地处太行山东麓,地理位置东经 114°03′~115°20′、北纬 36°07′~38°42′,包括石家庄市的正定、栾城、行唐、高邑、深泽、无极、元氏、赵县、辛集、藁城、晋州、新乐、鹿泉,邢台市的柏乡、隆尧、任县、南和、宁晋,邯郸市的临漳、成安、磁县、肥乡、永年,共23个县(市、区)[11]。海拔30~100 m,整体呈西高东低走势。该区域属暖温带大陆性季风气候,年平均气温12.6~13.9℃,年平均降水量449.1~529.7 mm,年日照时数2 204.6~2 610.1 h。种植制度为一年两熟制,主要种植农作物有小麦、玉米(棉花、大豆、花生)和蔬菜等。

1.2 资料来源

数据来源于河北省气象局,包括冀中南太行山前平原各县(市、区)气象站1981~2018年历年9月降水量、各级降水日数及1981~2010年的平均降水量等。

将冀中南太行山前平原划分为4个子区域:石家庄中西部区域,包括正定、栾城、行唐、高邑、元氏、赵县、藁城、新乐、鹿泉;石家庄东部区域,包括无极、深泽、晋州、辛集;邢台区域;邯郸区域。在这4个子区域中各选一个地理位置有代表性且与其他站相关性好的站点为代表站,研究其9月降水量时间演变特征及各级别降水日数的变化特征。石家庄中西部区域的鹿泉站与其他各站相关系数最大,均在0.7以上,选为石家庄中西部区域代表站;石家庄东部区域的辛集站与其他各站相关系数均在0.75以上,邢台区域的隆尧站与其他各站相关系数均在0.65以上,邯郸区域的成安站与其他各站相关系数均在0.8以上,分别选为其所在区域的代表站。

1.3 研究方法

采用一元线性回归模型对冀中南太行山前平原各县(市、区)9月降水量和降水日数序列进行线性拟合,分析其线性变化趋势,采用滑动平均法分析资料序列的波动变化规律,采用Mann-Kendll检验(M-K检验)进行突变分析,采用Morlet小波分析法对9月降水量序列的周期性变化进行分析[12,13]。显著性检验水平设定为α=0.05。

2 结果与分析

2.1 9月降水量空间分布特征

冀中南太行山前平原9月平均降水量为49.3 mm,总体分布情况为西北部多,东部和南部少;在高邑和任县各存在一个高值中心,降水量分别为56.3和53.9mm;在藁城和永年分别存在一个低值中心,降水量分别为43.4和47.8 mm(图1a)。

采用一元线性回归模型对1981~2018年冀中南山前平原各站9月降水量序列进行线性拟合,确定其可信度和气候倾向率。结果(图1b)显示,1981年以来冀中南太行山前平原9月降水量的气候倾向率为-1.30~8.01 mm/10 a,自西北向东南逐渐减小。其中,有18个站降水量呈增加趋势(气候倾向率为1.02~8.01 mm/10 a),仅深泽、晋州、成安、肥乡、辛集5个站降水量呈略微减少趋势(气候倾向率为-1.30~-0.25 mm/10 a),但均未通过显著性检验。

2.2 9月降水量时间演变特征

2.2.1 趋势分析 采用9 a滑动平均对各代表站9月降水量距平百分率序列进行平滑处理,分析其年代际变化趋势。

鹿泉站1981~1985年正距平有3 a,负距平有2 a,平均距平百分率为5%,为降水偏多期;1986~2003年降水量9 a滑动平均值全部为负,其中正距平有5 a、负距平有13 a,平均距平百分率为-20%,为降水偏少期;2004~2018年降水量9 a滑动平均值全部为正,其中正距平有10 a、负距平有5 a,平均距平百分率为36%,为降水偏多期(图2a)。

辛集站1981~1988年降水量9 a滑动平均值全部为正,其中正距平有5 a、负距平有3 a,平均距平百分率为为22%,为降水偏多期;1989~2002年降水量9 a滑动平均值除个别年份(1989年受1988年降水偏多影响,9 a滑动平均为正,但该年实际降水量偏少,降水量距平百分率为-3%)外其他年份全部为负,其中正距平有3 a、负距平有11 a,平均距平百分率为-25%,为降水偏少期;2003~2018年降水量9 a滑动平均值除2003年为-2%外,其他年份全部为正,其中正、负距平各8 a,平均距平百分率为12%,为降水偏多期(图2b)。

隆尧站1981~1986年正、负距平各3 a,平均距平百分率为24%,为降水偏多期;1987~2002年降水量9 a滑动平均值全部为负,其中正距平有5 a、负距平有11 a,平均距平百分率为-21%,为降水偏少期;2003~2018年降水量9 a滑动平均值全部为正,其中正距平有11 a、负距有平5 a,平均距平百分率为34%,为降水偏多期(图2c)。

成安站1981~1985年正距平有2 a,负距平有3 a,平均距平百分率为74%,为降水偏多期;1986~1999年降水量9 a滑动平均值除1986和1987年外其他年份全部为负,其中正距平有2 a、负距平有12 a,平均距平百分率为-49%,为降水偏少期;2000~2018年降水量9 a滑动平均值全部为正,其中正距平有7 a、负距平有12 a,平均距平百分率为15%,为降水偏多期(图 2d)。

根据4个代表站历年9月降水量情况,可将初秋降水特征划分为3个阶段:20世纪80年代初期为降水偏多期,20世纪80年代中后期至21世纪初为降水偏少期,21世纪初以后为降水偏多期。

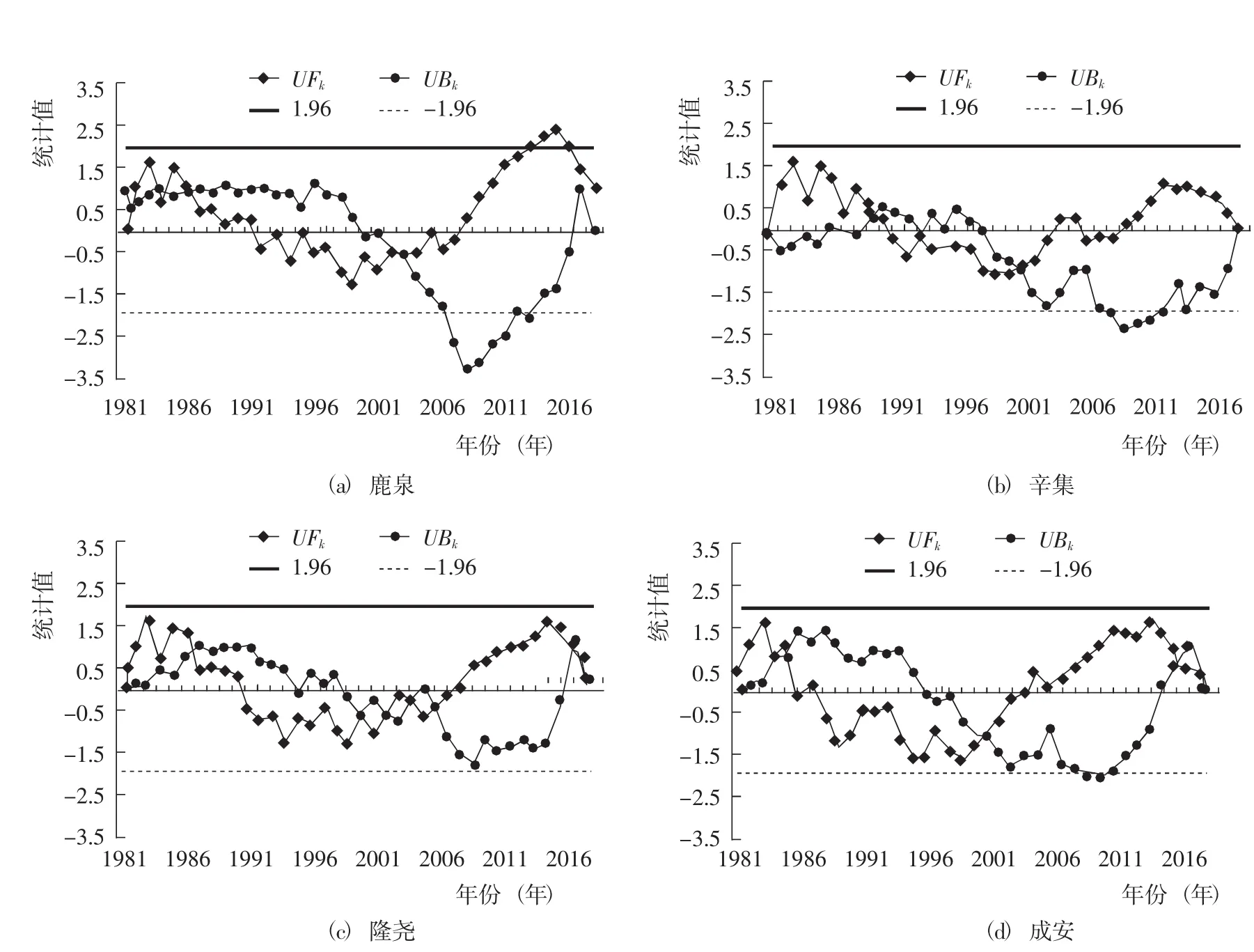

2.2.2 突变分析 采用M-K检验对4个代表站9月降水量序列进行突变分析,设定显著性水平α=0.05,临界值 U0.05=±1.96。

鹿泉站M-K检验(图3a)中,UF与UB曲线在1986年和2003年出现交点,且交点处于2条临界线之间,说明鹿泉站9月降水量在1986年和2003年发生了突变。

辛集站M-K检验(图3b) 中,UF与UB曲线在1986年和2000年出现交点,且交点处于2条临界线之间,说明辛集站9月降水量在1986年和2000年发生了突变。

隆尧站M-K检验(图3c) 中,UF与UB曲线在1986年和2003年出现交点,且交点处于2条临界线之间,说明隆尧站9月降水量在1986年和2003年发生了突变。

成安站M-K检验(图3d) 中,UF与UB曲线在2条临界线之间出现了2个交点,分别为1985~1986年之间和2000年,说明成安站9月降水量从1986年开始发生了突变,2000年又发生了1次突变。

综上所述,4个代表站均于1986年发生第1次突变,降水量由多变少;鹿泉站和隆尧站于2003年,辛集站和成安站于2000年发生第2次突变,降水量由少变多。

图1 冀中南太行山前平原9月降水量平均值(a)和气候倾向率(b)分布图Fig.1 The distribution of average precipitation (a) and climatic tendency rate(b) in September in Taihang piedmont plain of middle-southern Hebei

图2 4个代表站9月降水量的变化趋势Fig.2 The change trend of precipitation in September at four representative stations

图3 4个代表站9月降水量的M-K检验Fig.3 M-K test curves of precipitation in September at four representative stations

2.2.3 周期性分析 鹿泉站9月降水量主要存在14~15 a和准6 a的周期变化(图4 a);辛集站9月降水量主要存在准9 a和准4 a的周期变化(图4b);隆尧站主要存在准6 a、准3 a和13 a的周期变化(图4c);成安站主要存在准2 a和9~10 a的周期变化(图4d)。

图4 4个代表站9月降水量的小波系数图Fig.4 The wavelet coefficient of precipitation in September at four representative stations

2.3 9月降水的日数变化特征

定义日降水量≥0.1 mm的天数为总降雨日数。其中,日降水量0.1(含)~10 mm(含)的天数为小雨日数,10~25 mm(含) 的天数为中雨日数,25~50 mm(含)的天数为大雨日数,>50 mm的天数为暴雨日数。

1981~2018年鹿泉、辛集、隆尧、成安各站9月平均总降雨日数均为7 d,气候倾向率分别为0.3 d/10 a、0.1 d/10 a、0.3 d/10 a、0.7 d/10 a,均呈增加趋势,但未达到显著水平。

各代表站9月总降雨日数的年代际变化与降水量的年代际变化基本一致,即:20世纪80年代初期总降雨日数偏多,20世纪80年代中后期至21世纪初总降雨日数偏少,21世纪初以后总雨降日数偏多。

同理,用M-K检验对总降雨日数进行突变分析。结果显示,鹿泉站在1992年和2002年发生了突变,辛集站在1992年和2000年发生了突变,隆尧站在1986年和2002年发生了突变,成安站在1986年和2001年发生了突变。鹿泉站和辛集站总降雨日数的第1次突变时间均在1992年,与韩军彩等[14]的研究结果一致,与降水量的第1次突变时间不一致;隆尧站和成安站总降雨日数的第1次突变时间与降水量的第1次突变时间一致,均在1986年;4个站总降雨日数的第2次突变时间与降水量的第2次突变时间基本一致。

各代表站不同级别的降雨日数也有所不同。鹿泉站小雨、中雨、大雨和暴雨日数均略有增加,气候倾向率均为0.1 d/10 a,增加趋势不显著。辛集站中雨日数呈增加趋势,气候倾向率为0.1 d/10 a,增加趋势不显著;小雨、大雨和暴雨日数无明显变化,气候倾向率均为0.0 d/10 a。隆尧站小雨和中雨日数均呈增加趋势,气候倾向率均为0.2 d/10 a,增加趋势不显著;大雨和暴雨日数无明显变化趋势。成安站小雨日数呈增加趋势,气候倾向率为0.8 d/10 a,增加趋势显著;大雨、中雨和暴雨日数无明显变化。

3 结论与讨论

3.1 初秋降水量空间分布

1981~2018年冀中南太行山前平原9月降水量平均值为49.3 mm,其中西北部降水量大,东部和南部降水量少,这可能是受太行山地形的影响[15];气候倾向率自西北向东南逐渐减小,其中有18个站呈增加趋势,仅深泽、晋州、成安、肥乡、辛集5个站呈略微减少趋势,但变化均不明显。

3.2 初秋降水量时间演变

1981~2018年冀中南太行山前平原9月降水量的年代际变化可划分为3个阶段:20世纪80年代初期为降水偏多期;20世纪80年代中后期至21世纪初为降水偏少期;21世纪初以后为降水偏多期。这可能是受20世纪80~90年代东亚夏季风强度减弱,我国主要多雨带南移的影响[16,17]。

该区域9月降水量主要发生了2次突变,其中第1次突变时间均为1986年;第2次突变时间在不同区域之间有所差异,其中,石家庄中西部区域和邢台区域发生在2003年,石家庄东部区域和邯郸区域发生在2000年。第2次突变后9月降水量明显增多,有利于秋收作物产量形成,为冬小麦播种提供了充足的水分;但连阴雨天气增加,给一些秋收作物的授粉和成熟带来了不利影响。

不同区域9月降水量的周期变化不同,其中,石家庄中西部区域主要存在14~15 a和准6 a的周期变化,石家庄东部区域主要存在准9 a和准4 a的周期变化,邢台区域主要存在准6 a、准3 a和准13 a的周期变化,邯郸区域主要存在准2 a和9~10 a的周期变化。

了解各区域各级降水的变化趋势,对有效预报旱涝灾害和防灾减灾有着重要意义。该区域9月总降雨日数的年代际变化与降水量的年代际变化一致,总降雨日数的2次突变除石家庄中西部和石家庄东部区域第1次突变时间与降水量第1次突变时间不一致外,其他站均与降水量的突变时间相近。近38 a冀中南太行山前平原4个子区域总降雨日数均呈增加趋势,但均不显著,其中石家庄中西部区域各级雨日数、石家庄东部区域中雨日数,以及邢台区域小雨和中雨日数均呈不显著增加趋势;邯郸区域小雨日数呈显著增加趋势。