评价微创保胆取石术治疗胆结石的临床效果

2019-12-11蔡斌

蔡斌

胆结石属于临床肝胆外科中高发性疾病,其是指产生于患者胆管以及胆囊位置上的结石,该病症多由胆道感染所致,患病后,患者将产生明显的右上腹疼痛感以及腹胀等不良症状,并会伴有黄疸以及发热等不良现象,以致于严重的降低患者的生活质量[1]。当前,临床上对于该病症的治疗多以手术治疗为主,此治疗方式将通过对患者的病灶部位进行切除,来缓解其临床症状,改善其病情,当前,临床上用于治疗该病症的常见手术方式包括有腹腔镜胆囊切除术以及微创保胆取石术,为给予患者最优手术治疗方案,本文对给予患者上述两种手术方案后的效果进行了分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年1 月~2019 年9 月收治的110 例胆结石患者,随机分为对照组与研究组,各55 例。研究对象均经超声等影像学检查确诊为胆结石,且患者对本次研究知情同意。排除标准:胆囊恶性肿瘤患者;严重性胆囊壁畸形或萎缩患者;心脏以及肝肾功能异常患者;息肉病变患者;重症胰腺炎患者;合并高血压及糖尿病的基础性疾病患者[2]。

对照组中男29 例,女26 例;平均年龄(52.6±9.8)岁;平均病程(7.0±2.1)年;平均结石最大直径(8.0±2.4)mm;其中单发性结石20 例,多发性结石35 例。研究组中男30 例,女25 例;平均年龄(52.7±9.3)岁;平均病程(7.1±2.5)年;平均结石最大直径(8.1±2.2)mm;单发性结石18 例,多发性结石37 例。两组患者年龄、病情等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 实施腹腔镜胆囊切除术。对患者采取硬膜外麻醉,而后在其肚脐上方做操作孔,建立CO2气腹,保持腹压在12~15 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),在患者的腹腔内置入腹腔镜,而后对其病灶组织进行细致的观察,明确其病灶大小、位置、性质、范围以及周遭组织情况等。在患者的腹部行切口,打开胆囊,以由软到硬、由大到小的顺序取结石,切除胆囊,最后冲洗腹腔,放置引流管,缝合手术切口,术后常规给予患者抗感染治疗。

1.2.2 研究组 实施微创保胆取石术。对患者实施硬膜外麻醉,在其右腹部位行手术切口,切口长度大约为2~3 cm,切口处明确胆囊位置,并对其底部进行缝合,观察患者胆囊周遭组织情况,利用纱布保护胆囊。在患者肚脐上方位置行手术切口,在其腹腔内置入纤维胆道镜,并在纤维胆道镜的指引下借助于吸引器取出胆结石,取石过程中若患者的结石较大很难用吸引器取出时,可利用活检钳将结石击碎,而后再取出,取石后冲洗胆囊,并利用腹腔镜观察取石是否干净,若干净则可缝合手术切口,术后给予患者常规抗感染治疗[3]。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组患者的手术治疗效果、术后并发症发生情况及术后生活质量评分。生活质量评分由自制生活质量调查量表判定,共包括有心理情绪、生理功能、社会活动以及主观症状4 项,每项指标分值为0~20 分,分值的高低与患者的生活质量呈正相关关系。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术治疗效果比较 两组患者的手术时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);研究组患者的术中出血量、术后首次排气时间、术后饮食恢复时间以及住院时间均明显少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

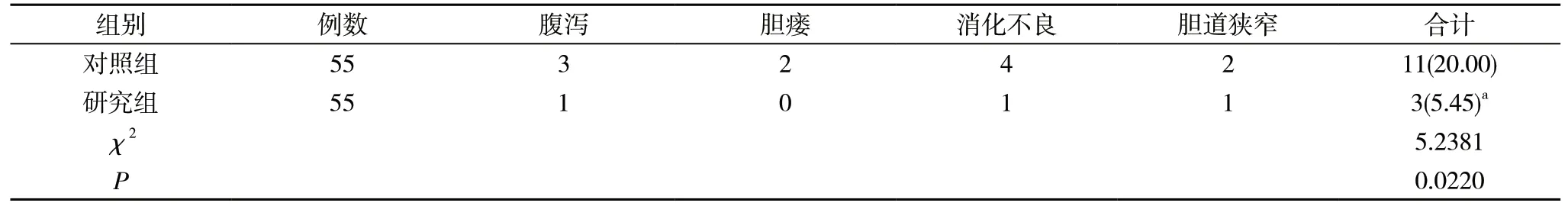

2.2 两组术后并发症发生情况比较 研究组患者术后并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组术后生活质量评分比较 研究组患者术后心理情绪、生理功能、社会活动、主观症状评分分别为(16.3±2.0)、(14.0±4.7)、(12.6±2.2)、(13.1±2.2)分,均高于对照组的(14.0±1.8)、(10.3±4.3)、(10.2±2.1)、(9.9±2.4)分,差 异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组手术治疗效果比较(±s)

表1 两组手术治疗效果比较(±s)

注:与对照组比较,aP<0.05

表2 两组术后并发症发生情况比较[n,n(%)]

表3 两组术后生活质量评分比较(±s,分)

表3 两组术后生活质量评分比较(±s,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

3 讨论

胆囊作为人体重要的消化器官及免疫器官,能有效对机体的胆道压力进行调控,并可以积极发挥吸收以及消化作用。现阶段,胆囊并发结石的发生率相对较高,诱发该病症的原因较为复杂,胆汁酸代谢紊乱所产生的胆道感染属于诱发该病症的重要原因,若机体胆汁中的卵磷脂含量以及酸盐含量出现下降现象时,将导致胆汁中的胆固醇出现过分饱和情况,在此种情况下就将导致结石现象的形成[4]。

当前,临床上对于胆结石病症的治疗多以手术治疗为主,该项治疗方式可通过取出患者结石,来预防其病情的复发,但是此种治疗方式具有一定的创伤性,且诊疗费用也相对较高,加之随着人们健康生活意识的状态的转变,使得其保肝需求越发强烈。现阶段临床上所实施的腹腔镜胆囊切除术,虽然可改善传统胆囊切除术创伤性较大的缺陷,但是该手术仍需要通过切除患者的胆囊来清除病灶,导致其丧失胆囊功能,造成术后消化功能下降,降低患者的生活质量[5]。

与腹腔镜胆囊切除术相比,微创保胆取石术同样属于一种微创手术,微创保胆取石术在实施期间将借助于腹腔镜、纤维胆道镜以及硬镜等设备来最大可能的减少对患者的创伤性,并可实现对患者胆囊组织的保留,保障其胆囊正常的胆汁储存以及浓缩功能,提高手术预后效果。临床研究显示[6],保留胆结石患者的胆囊将有利于动态性观察其病情复发过程,有利于实现对该病症的预防及治疗。多设备协助实施还将提高手术成功率及结石清除率,减少对患者肝胆管、血管以及胃肠道所造成的损害,进而保障手术安全性及可靠性,降低患者术中出血量及术后并发症发生率,本次研究中,研究组患者的术中出血量(40.2±7.9)ml、术后首次排气时间(10.2±1.5)h、术后饮食恢复时间(2.0±0.8)d 以及住院时间(3.5±0.8)d 均明显少于对照组的(69.0±8.3)ml、(15.5±1.4)h、(2.7±1.3)d、(5.9±1.0)d,差异有统计学意义(P<0.05)。研究组患者并发症发生率为5.45%,低于对照组的20.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。研究组患者心理情绪、生理功能、社会活动、主观症状评分均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。这进一步验证了上述论证。另外,微创保胆取石术实施操作简便,术后可实现患者的快速恢复,减少痛苦,缩短住院时时间,节省医疗成本[7]。与腹腔镜胆囊切除术相比,微创保胆取石术的适用范围较小,该术型多适用于无胆囊萎缩、轻微胆囊壁炎症、保留胆囊以及胆囊功能良好的患者,对于增生性肥厚胆囊壁以及急性炎症患者应谨慎使用该手术,在实施微创保胆取石术后除了注重患者的抗感染治疗干预,还应注意患者的术后康复护理干预,叮嘱患者多食维生素含量较高的食物,禁食高含量胆固醇食物,保持大便畅通性,形成科学生活作息习惯,保持心情舒畅,以免情绪过分波动而造成胆管紧张,进而影响到胆囊胆汁的排泄及分泌。有研究显示[8],术后胆结石病症复发率在10%左右,应每年复查胆囊结石,避免病情复发,提高生活质量。

综上所述,与腹腔镜胆囊切除术相比,微创保胆取石术治疗胆结石能缩短患者的住院时间,减少术中出血量,降低术后并发症发生率,提高生活质量,值得推广。