小学数学课堂教学中学生问题意识的培养策略

2019-12-10刘春

刘春

摘要:善于发现问题、敢于质疑权威,是培养学生创新思维能力、提升学生数学综合素养的关键。因此,小学数学教师要重视对学生问题意识的培养,积极营造民主氛围,创设适宜的问题情境,既要提高学生发现和提出问题的能力,也要培养学生分析和解决问题的能力。

关键词:数学课堂 培养 小学生 问题意识 策略

《数学课程标准》要求让小学生“增强发现和提出问题的能力、分析和解决问题的能力”。小学数学的教学过程,其实质是师生不断发现问题、又不断解决问题的过程。近代教育家陶行知曾说:“发明千千万,起点是一问”。宋代“心学”创始人陆九渊指出“:为学患无疑。疑则有进。”因此,小学数学教师要重视对学生问题意识的培养,因为善于发现问题、敢于质疑权威,是培养学生创新思维能力、提升学生数学综合素养的关键,也是提高学生数学智慧的有效途径。

一、营造激发学生质疑发问的民主氛围

小学生的好奇心重,凡事都爱问个为什么,这是培养学生问题意识的基础。但如果教师教态过于严肃,课堂活动按照预设的程序一丝不苟地进行下去,学生对数学课就会提不起兴趣,心中的求知火苗也会慢慢熄灭。因此,教师的教态要亲切自然,教学方法也要顺应学生的认知规律,以消除学生的紧张焦虑心理,如此才能点燃学生思维的兴奋点。另外,教师要注意维护学生的自尊心,细心呵护学生的问题意识,不能因为学生提出的问题过于简单就嗤之以鼻,要知道“小疑则小进,大疑则大进”。学生提出的问题虽然简单,但也是经过认真思考的,单凭这一点就值得鼓励。教师要不断鼓励、强化学生刚刚萌发的问题意识,鼓励学生大胆地想、勇敢地问。随着知识的积累和年龄的增长,学生自然而然就会提出很多有意义、有价值的问题。再之,教师要允许学生出错,允许学生持不同观点,允许学生异想天开,不能因为学生提的一些稀奇古怪的问题不符合教学任务,就置之不理或斥责学生,而是要加以引导和分析。可以在课堂上组织学生针对这些观点讨论纠正,也可以让学生留待课后讨论探究……学生在这样民主、宽松的课堂上就会大胆地猜想、勇敢地质疑、自由地表达,这样不仅有利于培养学生的问题意识,更有利于学生数学能力的全面发展。

二、创设适宜的问题情境,诱发学生的问题意识

小学生是否会质疑提问,不仅跟他们数学知识基础有关,还与当时的课堂学习环境有关。因此,教师要灵活运用科学的教学方法,设置适时、适度的问题材料,引导学生进入适宜的问题情境,才能真正激发学生去质疑发问。

(一)设置“悬念”式问题情境

在新课导入环节,或者进行新的数学活动之前,设计一个独特的开场白,或者呈现学生熟悉的生活情景,然后让学生思考从中发现了什么,有哪些疑问,往往能够迅速激发学生的探求欲望,调动学生学习的积极性。

例如,教学《线段的初步认识》时,我让学生拿出自己准备的一根毛线,先随意地放在桌子上,再用手捏住毛线的两端并拉紧,然后两手随意变换方向,但始终保持拉直毛线,让学生反复做几次以后思考:这根毛线前后有什么变化?你有哪些疑问?学生一股脑地说出一堆话题,像毛线放在桌子上是弯的,用手拉起来是直的;毛线放在桌子上短,拉直了长……也有的学生提出了这样的问题“为什么我的两手不管怎么变(方向),毛线还是一样长?”于是,我顺着这个学生的问题引入了这节课的教学,鼓励学生跟着老师一起寻找问题的答案。

这样,我在新课伊始运用学生熟悉的生活物品创设问题情境,启发学生发问,但又不立即回答学生的问题,而是留下这个悬念,引导学生在接下來的学习活动中通过探究和思考找到问题的答案,既提高了学生发现问题、提出问题的能力,又培养了学生的实践探究能力。

(二)设置“阶梯”式问题情境

教师在教学一些比较抽象、复杂的概念和法则时,可以适当放缓问题的难度,先做一些适当的铺垫,把问题材料以阶梯式呈现,引导学生由浅入深、由易到难地去发现问题,再通过探究与思考解决问题。

利如,教学《正比例的意义》时,我设置了这样的阶梯式问题情境:

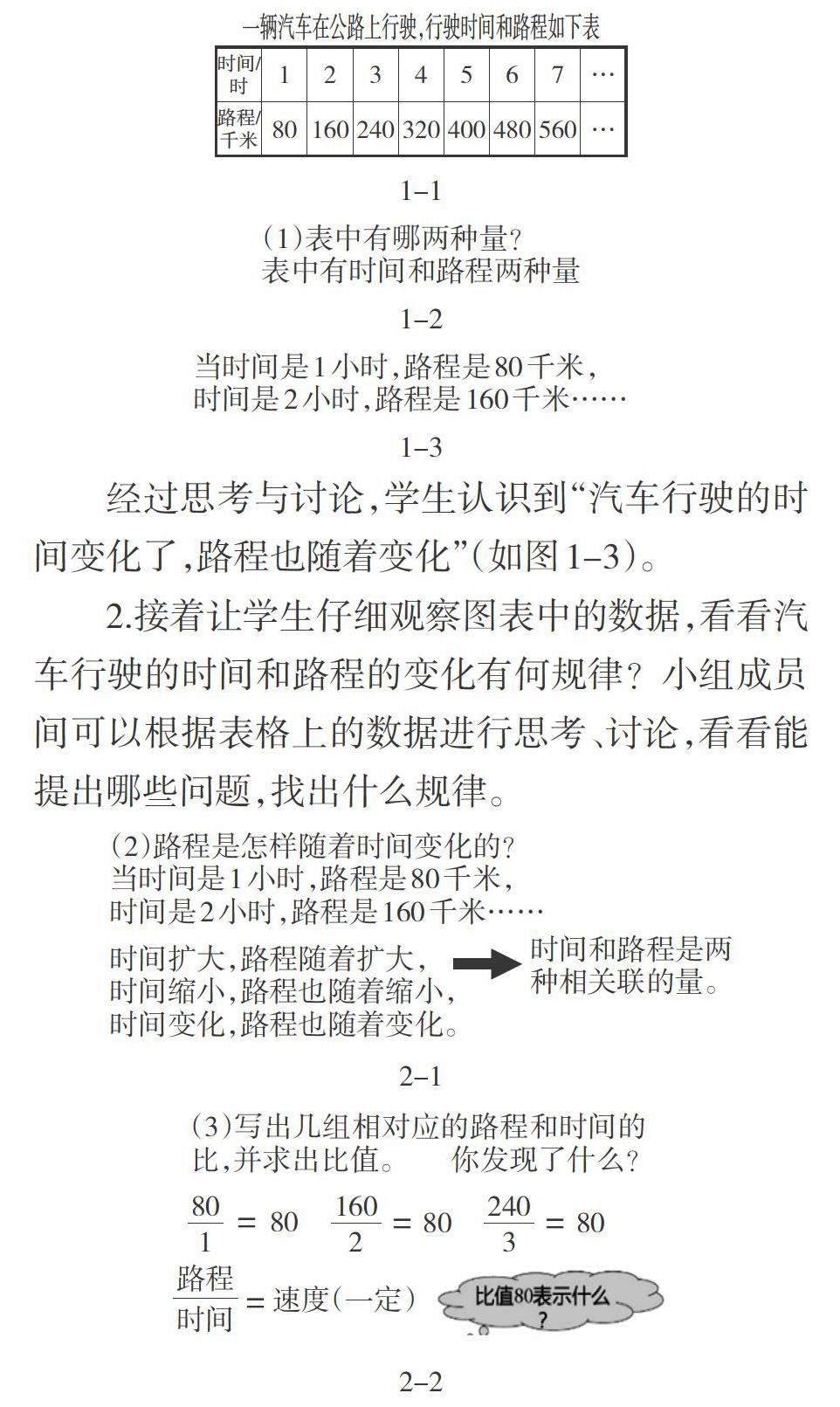

1.出示例题后,我让学生观察表格(如图1-1),看看能发现哪些问题,小组成员间可以就表格互相提问、讨论。学生提出的问题有:表中的两行数据分别表示什么量?(如图1-2),这两种量之间有关系吗?

1-1 1-2 1-3

经过思考与讨论,学生认识到“汽车行驶的时间变化了,路程也随着变化”(如图1-3)。

2.接着让学生仔细观察图表中的数据,看看汽车行驶的时间和路程的变化有何规律?小组成员间可以根据表格上的数据进行思考、讨论,看看能提出哪些问题,找出什么规律。

2-1 2-2

学生经过观察与分析,发现时间和路程是两种相关联的量(如图2-1);接着,我让学生写出几组对应的路程和时间的比,并求出比值,让学生观察、思考:从这几个算式中发现了什么问题?有什么规律?学生经过激烈的论辩后得出结论:几个算式得到的比值都是80,因为80表示汽车行驶的速度,是不变的量,所以这几个比值是相等的(如图2-2)。

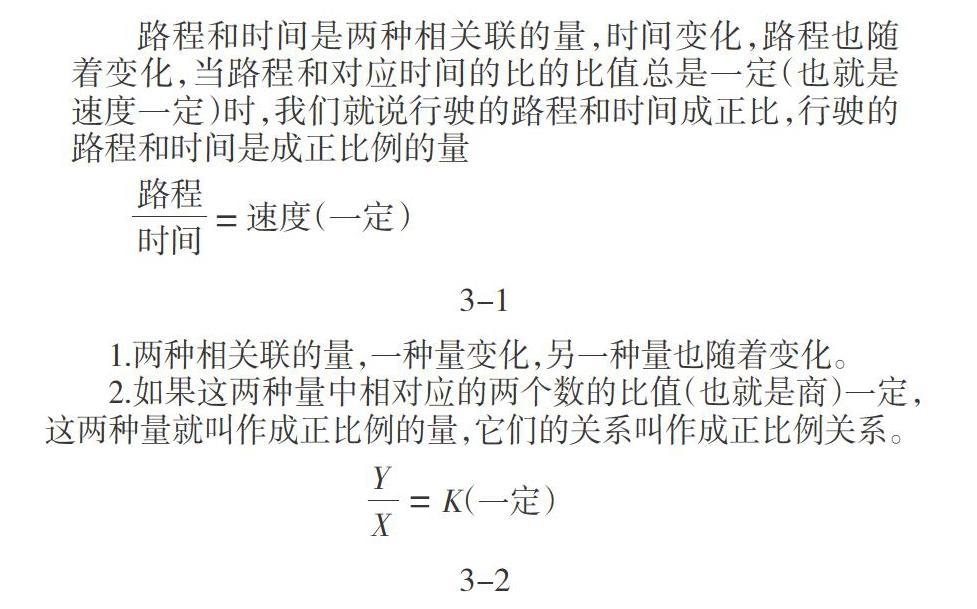

3.接下来,我再一步步引导学生得出时间和路程之间是成正比例的关系,路程和时间是成正比例的量(如图3-1);在此基础上,引导学生推而广之,概括出正比例的意义(如图3-2)。

3-1 3-2

这样用问题材料引导学生由浅入深、层层推进去发现规律、解决疑问,不仅降低了学生理解的难度,使学生在不经意间已经从心理上认可了“正比例”的意义,而且让不同认知水平的学生都能发现一些问题,都觉得“有话”可说,可以有效启发学生的联想思维,同时也为不同层次的学生提供了广阔的思维空间。

(三)设置“关联”式问题情境

一般来说,新授之前进行的复习导入环节就是一种“关联”式问题情境,教师引导学生复习、回忆以前学过的与本节课相关联的概念、法则、解题方法等,一是为学习新知做好铺垫,二是为了引导学生从新旧知识的衔接中发现问题,从而诱发学生的探究欲望,提高学生的问题意识。

(四)设置“迁移”式问题情境

“迁移”式问题情境在数学课堂的巩固练习环节用得比较多。为了检验学生对新知识的掌握情况,教师通常会设计一些练习题让学生运用刚学的方法去解答,并引导学生举一反三、触类旁通,启发学生思考同一道习题的不同解法,鼓励学生从不同的角度思考同一个问题……这样不仅提高了学生的问题意识,还激发了学生的创新思维能力。

除了上面介绍的几种方法,还有很多问题情境的设置方法,需要教师根据具体的教学任务和学生的知识水平灵活选择与使用;并且在实际教学中,各种问题情境都是交替、协同运用的,这样才能让整个数学课堂精彩纷呈,让学生的思维火花激烈碰撞。

二、设置问题材料应遵循“四度”原则

教师在培养学生问题意识的教学过程中,无论运用哪种教学方法、采用哪些辅助教学手段,都是要以学习材料的形式呈现给学生(即“问题材料”)。“问题材料”的选择与呈现的方式非常重要,笔者认为应遵循“四度”原则。

(一)要有一定的难度

教师要呈现的问题材料应设置一定的难度,要本着能激发学生求知欲和思维能动性的原则,让问题材料更接近学生的“最近发展区”。例如,推出的应用题数量关系不能太简单、直白,最好能有隐藏的条件,让学生通过一番分析推理,找出隐藏的条件,从而理清数量关系,顺利解决问题。

(二)要有一定的跨度

教师要呈现的问题材料应紧扣教学重点与难点展开,并且要有主次与轻重之分;还要注意问题材料的内在联系、知识的前后衔接;问题材料的设置要疏密有间,顺应学生的心理特点和思维规律;还要留出足够的时间与空间让学生探究、思考与交流。

(三)要有一定的坡度

问题材料的设置要有一定的坡度,要遵循由简到繁、由易到难、步步深入、层层推进的原则,要放缓问题的难度,以调动不同层次学生的思考积极性。

(四)要有一定的廣度

教师在设置问题材料时,应面向全体学生,要考虑班级大多数学生的认知水平,切忌专为少数的学优生设置。要将思考与探究的水平设置在全班学生的最近发展区之内,这样才能真正达到激发学生的问题意识,提高学生思维水平的教育目标。