括号里的职教:技工教育概念起源与发展

2019-12-10李兴军

□李兴军

笔者通过“晚晴和民国时期期刊全文数据库(1833-1949)”“民国图书数据库”和中国知网(CNKI)等数据库,同时参考“中国技工教育150 周年纪念展”等史料文献,紧扣“技工”“技师”“技工学校”“技工训练”“技工教育”等概念,梳理其起源和发展脉络,以期促进技工教育基础研究。

一、“技工”与“技师”的起源定型

(一)“技”与“工”的古典含义

技,“手”与“支”联合起来表示“一种维持生活的手艺,它像人的四肢可以支撑本体那样支撑人的生活”。本义是人赖以谋生的手艺。《说文》 巧也。《礼·王制》作奇技,奇器以疑众。《前汉·艺文志》技巧者,习手足,便器械,积机关,以立攻守之胜者也。

工,甲骨文字形,象工具形。“工”“巨”(矩)古同字,有“规矩”,即持有工具。本义:工匠的曲尺。《韵会》匠也。《礼·曲礼》天子之六工,曰土工、金工、石工、木工、兽工、草工。《周礼·冬官考工记》审曲面势,以饬五材,以辨民器,谓之百工。

在古代汉语中,技与工很少连用,技有技艺、技巧、技术的含义,工有工具、工匠、擅长的意思。有研究指出,“技工”在我国的典籍中称为“百工”。我国早期的百工教育,就是技工教育的初始[1]。经查,古典文献中第一次连用“技工”一词的是南宋诗人刘克庄(1187~1269),其《方岩尹主课渔溪》诗曰:“君于场屋①素称雄,非止原夫一技工。贯虱心②推白社族,执牛耳③属紫薇公。乌衣子弟④如康乐⑤,绛帐先生⑥得马融。看得龙飞第一榜⑦,联翩奏赋冠南宫。”

(二)“技工”一词的传入与引用

沈葆桢在福建马尾船政学堂艺圃所培养 “艺徒”被不少研究类比为“技工”,细查发现,这些“艺徒”的老师为“洋员”“洋教员”,招考“艺童”有食无薪,优秀者留下为“艺徒”有食有薪,毕业发展可由“小匠”至“匠人”再到“匠首”,大部分从事舰船维修的船身、船机、木匠、铁匠等工种。张之洞在湖北创办“工艺学堂”培养学生分为“工师”“匠首”“匠目”[2],可以推测,“技工”是近代海军发展的产物,但其范围不仅限于“艺徒”“匠人”,还包括电报等领域的工人,有高级“技术工匠”的含义。

1896年9月2日,李鸿章在美国纽约接受《纽约时报》采访,美国记者问:“美国资本在清国投资有什么出路吗? ”李鸿章答:“清国政府非常高兴地欢迎任何资本到我国投资……我们欢迎你们来华投资,资金和技工由你们提供。但是,对于铁路、电讯等事物,要由我们自己控制。”[3]

1914年1月14日,民国政府参谋部登载《航空学校毕业学员技工待遇条例》。《条例》共有“第一章学员”“第二章学习技工”“附则”三部分共12 条。第一章分为任用、奖励、召集、抚恤等四节。第二章分为任用及奖励、服务年限两节,此为民国第一次出现“技工”的文献[4]。

1916年,奉天师范学校王卓然发表中英文对照小文章《技工与水手》(the Artisan and the Sailor)[5]。可见,水手还算不上技工,技工是比水手更有技术含量的人。

经查,技工(artisan)一词的本义源自拉丁语中一种被称为“ars”的体力劳动,意为把某种东西“聚拢、捏合和进行塑形”(to put together,join,or fit),后来随着劳动形式的逐渐丰富才演变为“技能、技巧、技艺”(art)的意思;而“artisan”作为一门特定的职业和特定的社会阶层,即工匠、手艺人的意思是通过16世纪法语“aitisan”和意大利语“aitigiano”的含义才确定下来的,并于17世纪早期开始广泛使用起来。

可见,由于西方“船坚炮利”,“技工”一词伴随大清南洋和北洋水师建设传入中国,并在航空领域率先登场,成为稀缺人才。“技工”的源头与常说的“skilled personnel”“technical talents” 有所不同,不是简单的以操作性为主工作者的统称,而是高技术、懂机械、常动手人员的代称。

(三)“技工”含义的明晰

1921年,《江西省农会丛刊》发布《江西农事试验场技工服务规则》。1922年,航空署令第154 号公布《修正技工工资等级规则》。1924年,大总统签发国务总理附署,为积劳病故的航空学校技工班长曹玉栋给予一次恤金,随后类似抚恤多见于公文。1925年,航空学校教官曹明志飞行事故身亡,飞机螺旋桨击亡技工张开文,登报同开追悼会,该技工“由上海兵工厂出身……投效航空工厂,技术颇称精巧”[6],此技工多类似于如今航空维修与地勤。1927年,浙江省建设厅分别命令雷男、张福仁、龚式农等审查考核蚕种制造厂、林场、农事试验场等成效[7]。至此,“技工”已泛为“技术工人”的代称,涵盖多个领域。

1928年12月31日,交通部令第276 号发布《技工章程》,全文共63 条,分为“总则、录用、薪给、考核、奖励、惩戒、告假、川资、恤养”等9 章,标志着“技工”作为正式应用词汇流传于国家管理体系中。《技工章程》第二条规定“凡从事于交通部电政机关机械或线路之工作者称为技工。”《技工章程说明书》特意指出,“名称:旧章向称工匠,新章则改为技工,机匠改称机工,并另加工头一项。”“范围:从前电报局及电话局工匠,各自专章今统一名称及待遇,起见合并规定。”[8]随后,该章程多次修订,成为民国管理技工的重要规章制度。

1931年,《铁路月刊:津浦线》登载路界纪闻“国外方面:伦敦机车师技工协会举行论文竞赛”,介绍了伦敦竞赛金银奖的情况。同年,《玲珑》杂志登载图片新闻:“长沙孤女院所设之理发所,技工俱选孤女充任为湘省之创举”。

1932年9月,《海军部训令》(第5739 号):颁发派驻宁海服务之海军航空处机械士及技工士臂章式样,要求在舰佩戴。机械士以“螺旋桨+翅膀”为主,技工士以“扳手+翅膀”为主,上中下士分别以民国党徽、双星、单星标识[9]。这种分类、分层、分等的做法确实罕见,实为技工研究历史的重要史料。

根据有关军事文献研究,民国军用技术人员之任用,与文职比照:简任职同中将[10](简任1-2 级技监),同少将(简任3-5 级技监,简任3-5 级技正),同上校(简任6-8 级技正);荐任同中校(荐任1-6级技正,荐任1-6 级技士),同少校(荐,7-12 级技士);委任职同上尉(委任1-4 级技佐,委任1-4 技士),同中尉(委任5-8 级技佐),同少尉(委任9-12级技副),同准尉(委任13-16 级技副)。

1936年1月,河南省政府公报登载《河南省技工民工恤金章程》,旨在优待技工民工,特别指出“本章程所称技工,指从事于电话、长途汽车、公路队、农场水利、竖井、河防、地址调查、农工器具制造等工务之一者而言。所称民工,指从事于公路水利及其他微工办理之工务而言。”[11]可见,技工乃大工、技术工头之意,民工乃小工、微工、助理之意,类似当下技工与普工的关系。该章程也是技工保障的专门政策文件,其抚恤比民工优厚一等,说明技工的珍贵。

1939年4月,法规《修正协助内迁各厂招募技工暂行办法》颁布,1939年9月,法规《汽车技工管理规则》颁布,“第四条技工分为工匠、副匠、艺徒三级。”“第六条技工依据所习之工作各分为左列十种:装配匠、铜匠、铁匠、木匠、电气匠、漆匠、轮胎匠、车钳匠、缝匠、润油工。”同年,黄汉瑞在《论战时技工管理》中指出“技工是指有手艺的,或熟练工人而言。……本来技工的数量已有限,能安全退入后方又不多,于是自然的演成技工荒。”

抗战期间,逃亡大后方的大部分是官员、学者、手工业者、实业部门,真正逃亡的农民是很少的。实业需要技工,所以技工作为战略资源,成为各方争夺的对象。此间,学者也关注到技工的重大意义。文献主要有:《战区失业技工的救济问题》《战时技工执照统制问题》《战时汽车驾驶人及技工受雇解雇督行办法》,主要涉及管理、救助、雇佣等问题。同期,《通缉本局潜逃技工》、《制发通缉技工像貌单》等颇多,对于那些身怀绝技的技工,一旦出逃,是重大损失,一般都会惊动当局发函、发公告通缉。

可见,民国时期,“技工”是指具有专门技艺的技术工人,以航空、船舶、公路交通、电报电话、机械、农技等为主要领域,是传统工匠的现代化称谓。民国时期的技工,是战略物资,也是人才的核心组成,具有明显的前沿性、技术性、稀缺性、高收入等特征。

(四)“技师”的起源

对比“技工”来说,“技师”的概念在国内起源还早一些。《北洋官报》于1903年,登载“世界第一火车站:美国纽约铁路技师……”。1906年,登载“特聘技师改良磁器”“俄派技师视察铁路 (译日本报)”。1907年,“实业:选派学生充当技师”“实业:聘请技师勘办林木”,其他报刊亦有涉及。

1905-1911年,清政府学部先后举办七届归国留学毕业生奖励科名出身考试,共授予1399 名进士、举人出身。1911年,《奏派工科进士为技师长》指出:“福州电气公司开办以来,布置将次周密。兹查总技师一席,系由松督咨请学部将工科进士学部主事刘崇伦留闽充任。闻学部大臣已据请情入奏矣。按刘君闽产,素精工科,若充任该公司技师长,想必无遗憾,而为吾闽造一大事业也。”[12]

1919年,由日本秋保治安着,熊崇煦翻译的《职业技师养成法》一书出版。1920年,教育部第241号部令《颁发职业技师养成法令》和第27 号训令《劝学所购阅职业技师养成法》,对该书予以推荐。同年,京师学务局令京师公立职工学校将各科助手改称技师。

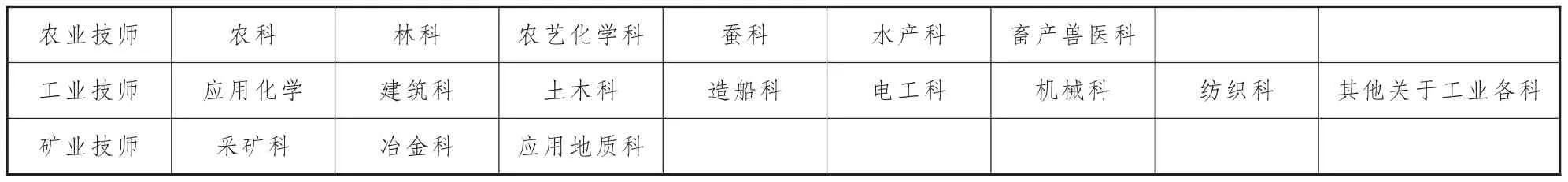

1923年4月,国务总理张绍曾、农商总长李根源签发《技师甄录章程》,对农、工、矿技师资格限定为“在国内外大学或专门高等学校修习农工矿各专门学科三年以上,得有毕业文凭并实习确有经验者;办理农工矿各场所技术事项,合并计算在八年以上着有成绩,或能自行发明改良制造或著作于农工矿各业确有心得者。”[13]分类如下表所示,随后专文指出“大总统技师甄录合格人员拟认为与文官高等考试及格者有同等之资格”,并发农商总长签发的专门证书,该章程后续有修订。

1924年8月,农商部布告第八号公布15 名技师,随后《政府公报》陆续公布多批次技师名单,都明令在册。1926、1927年,《光华年刊》两次登载文学士、工科技师杨才清照片。1928年,《工业技师登记暂行条例》发布。1929年,政府发布《技师登记法》,依然分为农业、工业、矿业三类技师。1930年,交通部公布《造船技师呈报开业规则》。

表1 《技师甄录章程》中的技师分类

1932年,吴承洛发表《技师登记统计》:自1928年至1931年止,共发给登记证书564 份。其中,20-30 岁90 人,30-40 岁325 人,40-50 岁135 人,50-60 岁14 人。本国325 人,美国118 人,日本65 人,英国21 人,法国16 人,比国7 人,德国5 人,挪威、俄国、义国各1 人。江苏为106 人,湖南111 人,浙江82 人……并有具体统计分类[14],见表2。

表2 1928-1931年全国技师统计分类表

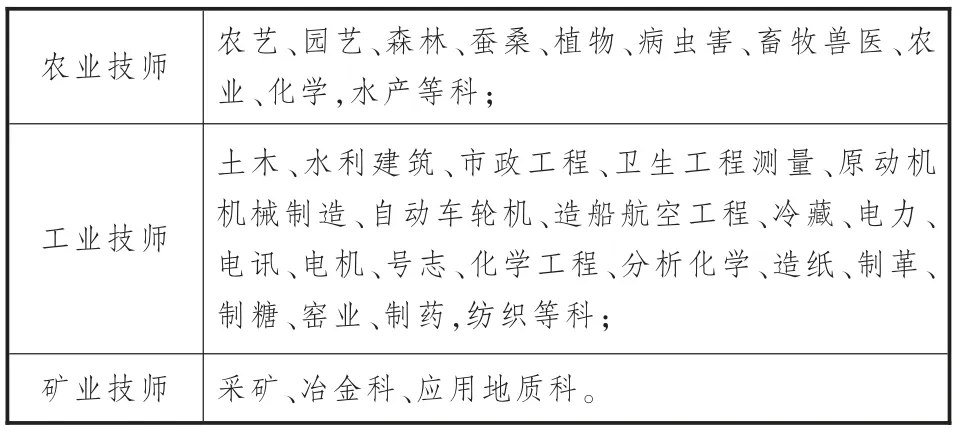

随后,《中国国民党指导下之政治成绩统计》逐年对技师予以统计。1936年,《苏浙皖京沪五省市管理汽车技师匠徒暂行章程》公布。1940年,《重庆市技师技副测绘员取费规章》《技师技副登记证整理办法》发布。1947年,国民政府废止《技师登记法》并颁布《技师法》:技师法规定,凡中华民国国民依专门职业及技术人员考试法,经技师试验或检覈及格者得充任农工矿技师。分类如下:

表3 《技师法》中技师分类表

(五)技工、技师、技士、技正等关系

1935年出版的《实用商业辞典》对相关词条给出定义:(1)技术:指专门艺事言,有广狭二义。广义之技术,凡具一艺之长,如古代所谓祝史射御医卜及百工,皆谓之技术活;狭义之技术,仅指合于科学之艺事,而得政府之许可执业者。如今日技师、会计师、律师、医师之类均属之。(2)技术人才,即具专门艺事者。为经济时代及建设时代最切要之人才。(3)技士,民国于有关技术之各官署,均设迟职,位在技正之下。(4)技正,清末有关技术之各部,置艺事一官,掌专门技术事务。民国改为技正,位在技监之下,技士之上。外省官署亦置之。(5)技师,擅长技术之人。有农业技师、工业技师、矿业技师之别。而农业技师中,又分为农科、林科、农艺化学科、蚕桑丝科、水产科、畜产兽医科及其他关于农业各科等;工业技师中,又分应用化学科、土木科、电气科、机械科、纺织科、其他关于工业各科等。矿业技师中,又分采矿科、应用地质科,其他关于矿业各科等。凡执行技师业务者,必先向官厅行登记之手续。(6)技监,民国实业交通铁道等部所置。为简任职,位在技正之上,以实业制造诸专门学术者任之。指挥监督所属之技术官[15]。

据载,清末朝廷对各官署专业技术职务的官员,分别授官并分等称之为技监、技正、技士、技佐,并按级别给予一定特权[16]。民国北洋政府在实践中加强对行政文官的管理,对于技术官即技监、技正、技士三类文官,其官俸比一般文官即行政职文官都要优厚,如技监属简任官,分六级;技正属荐任官,分十二级;技士属委任官,分十四级,并颁布了《技术官官俸法》加以明确规定[17]。当时来看,技术官员的收入还是相当可观。南京国民政府沿习了北洋时期的做法,分类大体相当。

1945年5月,国民党在重庆召开了六大。陇海铁路特别党部提交第十三号提案《请大会转咨主管机关提高中国劳工地位规定职工名分鼓励劳工努力生产发展国家工业案》对民国技工关系分析十分到位:“查欧美各国劳动约分两种,一种‘技术工’,一种‘普通工’。技术工如技工、副技工、艺徒,普通工如工夫等……我国不然,凡技佐以上者,如技监、技正、技师、技佐等,均为职员,以下者如技工、副技工、艺徒工夫等,则均列为‘工役’。”[18]

如上可知,民国期间,从源头看:在技术官员或专业技术职务系列,是按照技监、技正、技士、技佐系列称谓。在农业、工业、矿业,按照技师系列称谓。在航空、船舶、公路交通、电报电话、机械、农技等领域,是按照技工系列称谓。

二、“技工学校”与“技工训练班”起源

(一)“技工学校”起源

据载,清末培训技术工人的办法,除各地劝工局培训手工艺徒工外,还有机器学堂培训、官立实业学堂培训、委托代培、选派学徒到西洋各国培训[19]。刘建华、潜伟研究指出,北洋时期,职工子弟学校、夜校、补习学校开展技术工人教育。南京国民政府时期发展为劳工教育,并颁布有《劳工教育设计委员会章程》[20]。

据查,1920年《华商纱厂联合会季刊》登载“九月十二日特别会议:建设纺织技工学校案”:议本学校定学额一百二十人,分正预两科。入学资格:正科须高小毕业,有文凭者。预科尽各厂工人子弟,年在十三岁以上,十八岁以下者。并须测验性情、体力合格者方收。所有开办及当年预算,已托职业学校主任编订。俟编竣再议。”此文献是“技工学校”一词首次登场,并透露出的信息有:技工学校不同于职业学校;技工学校分正预两科,年龄资历不同;技工学校须有生源选拔。

抗日战争期间,1936年6月,国民政府兵工署在重庆决议,令属下各厂举办艺徒学校四年制技工班,当年考选1050 人。1940年8月,兵工署令“各艺徒学校一律改名为技工学校,各厂分别训练速成技工、普通技工、特别技工、中级机师、中等技术员,刻不容缓。”[21]文献可考的兵工署技工学校有:第1技工学校、第2 技工学校、第3 技工学校、第5 技工学校、第6 技工学校、第7 技工学校,第8 技工学校、第9 技工学校、第10 技工学校、第11 技工学校、第25 技工学校、第33 技工学校、第38 技工学校,实际上可能更多。

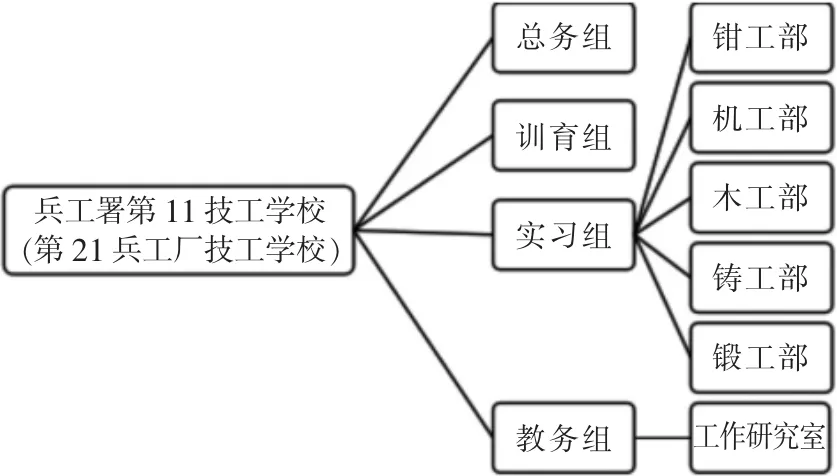

最知名的当推兵工署第11 技工学校(因隶属于第21 兵工厂,也称第21 兵工厂技工学校),其兵工厂发展轨迹为:金陵制造局(1865.10-1928.3)-上海兵工厂金陵分厂 (1928.3-1929.6)-金陵兵工厂 (1929.6-1938.4.14)-兵工 署 第 二 十一工 厂(1938.4.14-1949.7)-第二十一兵工厂 (1949.7-1949.11.30)[22]。

其技工学校前身是金陵机器厂艺徒补习学校,1939年2月兵工署第二十一工厂成立工人补习学校,1940年9月18日成立第21 兵工厂技工学校,并更名为兵工署第11 技工学校(对外化名“士继公学”),11月1日在重庆江北五里店正式开学,先后由21 兵工厂厂长李承干、俞濯兼任校长,郭沫若撰写校歌。1949年11月由中共接管,1950年后,学校先后更名为21 兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,改建为重庆工业管理学院。1999年,更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院并入。2009年,更名为重庆理工大学。至今重庆理工大学校歌依然沿用第21 兵工厂技工学校校歌。

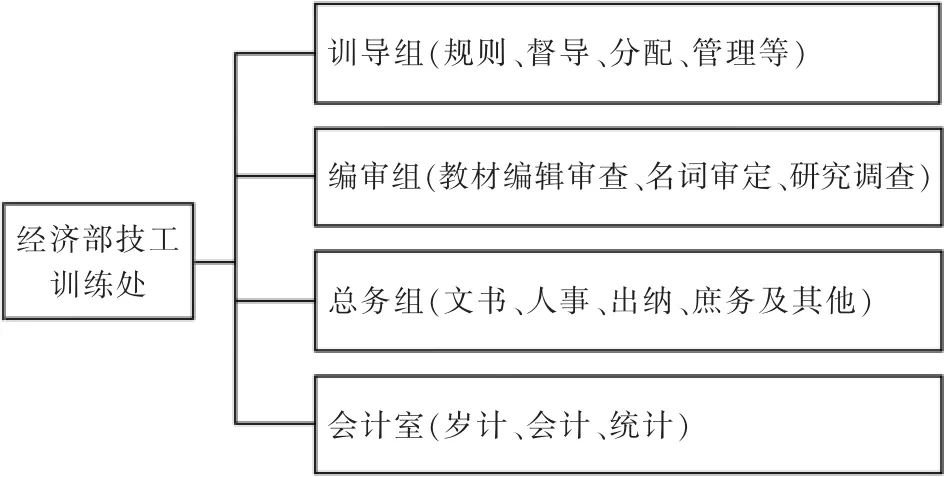

图1 兵工署第11 技工学校架构图

(二)“技工训练”起源

“技工训练”是与“技工学校”相对的概念,前后相互补充,前者是后者的简化培训,后者是前者正规化的训练,这和当下“职业培训”和“技工学校”的关系是类似的。

最早出现“技工训练”的文献是1932年《陕西建设周报》中登载的《训练凿井技工纪要:先训练沿秦岭北麓十二县工友,于三月八日开课各县工友均到》。随后,技工训练多见诸期刊报端,如《法规:四川公路局汽车技工训练所简章》(1936)、《牛行车场实施技工训练》(1936)、《造就完备人才开办技工训练班》(1936)、《保田制度下的技工训练问题》(1937)、《浙江省手工业指导所农产制造场技工训练办法》(1939)、《国防工业委员会训练技工简要》(1941)、《技工训练与青年就业问题》(1944)、《扩充技工训练实施办法》(1947),散见于各类杂志报纸。

1940年, 国民政府制定“训练技术人员计划大纲”后, 技工训练处(隶属于国防工业委员会,1942年1月改隶于中央设计局。1944年1月改隶于经济部)统一筹划,指定公营工厂、国立大学附属实习厂及部份国营工厂举办技工训练组、训练技工。1941年,《湖南教育》登载《国防工业委员会训练技工简要》,提出训练种类有:A.特别技工,知识较深技术较优之技工,训练期为三年。B.普工技工,程度较低之一般技工,训练期为2年。C.速成技工,为专习一种技艺,供急切应用之技工,训练期为1年。1944年,《经济部技工训练处组织规程》和《经济部技工训练委员会组织规程》发布,从宏观层面上设计了全国技工培训工作,该处组织机构如下图所示。

图2 经济部技工训练处架构图

新中国成立之初,面临严重的失业问题,1949年城镇登记失业率为23.6%。1950年,政务院通过了《关于救济失业工人的指示》,劳动部发布《救济失业工人暂行办法》[23],其中一个重要做法就是开展以工代赈和工人转业训练,吸收失业人员进行技工训练,后来不少技工训练班变更为技工学校。

四、“技工教育”与“技工院校”起源与变迁

(一)“技工教育”起源与明晰

1943年,国防工业设计委员会技工训练处编撰出版《技工教育一览》一书,首次采用“技工教育”概念。

1947年发行的《台糖通讯》再次采用“技工教育”概念,其在首页小言专题探讨“技工教育”和“文书改革”。其指出:“行见技工教育之拓展,将于子弟教育之普及,国语教育之厉行,汇为本公司训练工作上之三大主流……”“第一年为普通训练,以训练一般技能为原则,第二三年为专门训练,视受训技工教育之身心条件,训练某项专门技能,以期专精。技工教育之内容,于此可见其轮廓。”“比年以来,职业教育、生产教育等,潮流澎湃,然揆其结果,仍为惬人意。……兹者技工教育之原则,乃由生产之机构,训练需要之人才,受训者今日者所受之教育,即系来日所用之技能,施训今日所教之人才,即为来日属下之干部。不特教育可免空疏之弊,而生产亦无人才缺乏之虞。”[24]

该文说明:技工教育是非隶属于职业教育的概念;技工教育切实诞生于企业生产实践;技工教育旨在训练一般技能和专门技能;技工教育是企业学徒制形式的人才训练储备制度。

(二)“技术教育”改造与兴旺

1949年,新中国成立,在临时宪法《中国人民政治协商会议共同纲领》中,把旧中国“职业教育”统一改为“技术教育”,并对民国的一些职业学校和技工学校进行接管改造。“职业学校” 几乎销声匿迹,“技工学校”依然存在。“中等专业学校”招收初中毕业生,学制3-4年,培养中级技术和管理人员。“专科学校” 招收高中毕业生或同等学力者,学制2-3年,培养高级技术和管理人员。“技工学校”的任务是培养中级技术人才,生产实习为主。

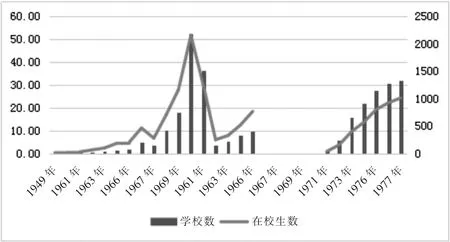

图3 1949-1977年技工学校发展情况示意图

对于职业学校历史,大多研究比较清晰不再赘述。但就技工学校而言,其蓬勃发展的原因,主要有四种情况:(1)1949年后,新政府接管改造旧有资源并予以延续办学,例如重庆长安机器厂技工学校、江陵机器厂技工学校等。(2)1953年后,在原有技工训练班基础上提高并改造为技工学校,这种情况最多,成为中国当前技工学校起源的主渠道。(3)1953年起,“一五”经济建设计划的实施,培养技术工人成为当务之急,参照苏联做法,156 个重点工程项目的多数企业建有技工学校。如《苏联是怎样训练技工的》(1954)、《苏联专家亚洛申科同志建议汇编全集1952-1955》(1955)、《苏联技工学校教学工作文件汇编》(1955)、《生产实习教学法》(1956)等图书纷纷出版。(4)1958年,在大跃进的影响下,技工学校发展很快。1960年,劳动部向全国提出了“大办技工学校”的口号,并在河南郑州召开全国技工培训工作现场会议,推广河南县办技工学校的经验。技工学校发展如雨后春笋,数量成倍增长,随后整顿回落。

有资料显示,1949年全国仅有3 所技工学校,在校生2700 人。经考证,“3 所技工学校”应该是山丹培黎工艺学校(1940)、哈尔滨车辆厂技工学校(1948)和中长铁路大连铁路工厂青年技术学校(1948)。

1949-1959年,全国技工学校共毕业202600人,分配在全国冶金、煤炭、电力、石油、建筑、交通运输、地质、纺织等厂矿企业。根据对14186 名毕业生的调查,1958年曾提出合理化建议、承担技术革新等项目达138556 件,有1994 人被提升为小组长、工段长、车间主任、技术员等,有3916 人被评为先进生产者或劳动模范[25]。

1959年,劳动部计划筹建3 所技工师范学院,随后国务院批准在天津、上海、沈阳、开封成立4 所技工教育师范学校,后更名技工教育师范学院,属于专科层次。1961年3月劳动部《关于统一技工学校名称问题复河南省劳动厅的函》提出:为了便于工作和便于分别学校的性质起见,凡以培养技术工人为主的学校,均称为“技工学校”;凡以培养技工学校师资的学校,均称为 “技工教育师范学校”。1960年,河南省机械制造技工学校更名为河南省工业技术师范学校,1961年更名为河南省技工教育师范学校(现河南职业技术学院)。1960年,旅大市劳动局在大连机车车辆厂的协助下举办一所技工师范学校。1961年,这些成立起来的技工师范在《中共中央关于精简职工工作若干问题的通知》背景下,全部关停并转。

1964年,我国技工学校又开展了大规模的半工(农)半读试点工作,为了更好地领导和推进半工半读教育的试验工作,教育部、国家劳动总局下发了《关于技工学校综合管理工作由劳动部门划归教育部门的通知》,技工学校的综合管理工作移交给教育部门负责[26]。1966-1973年,技工学校因“文化大革命”基本停办。

(三)“技工教育”复苏与崛起

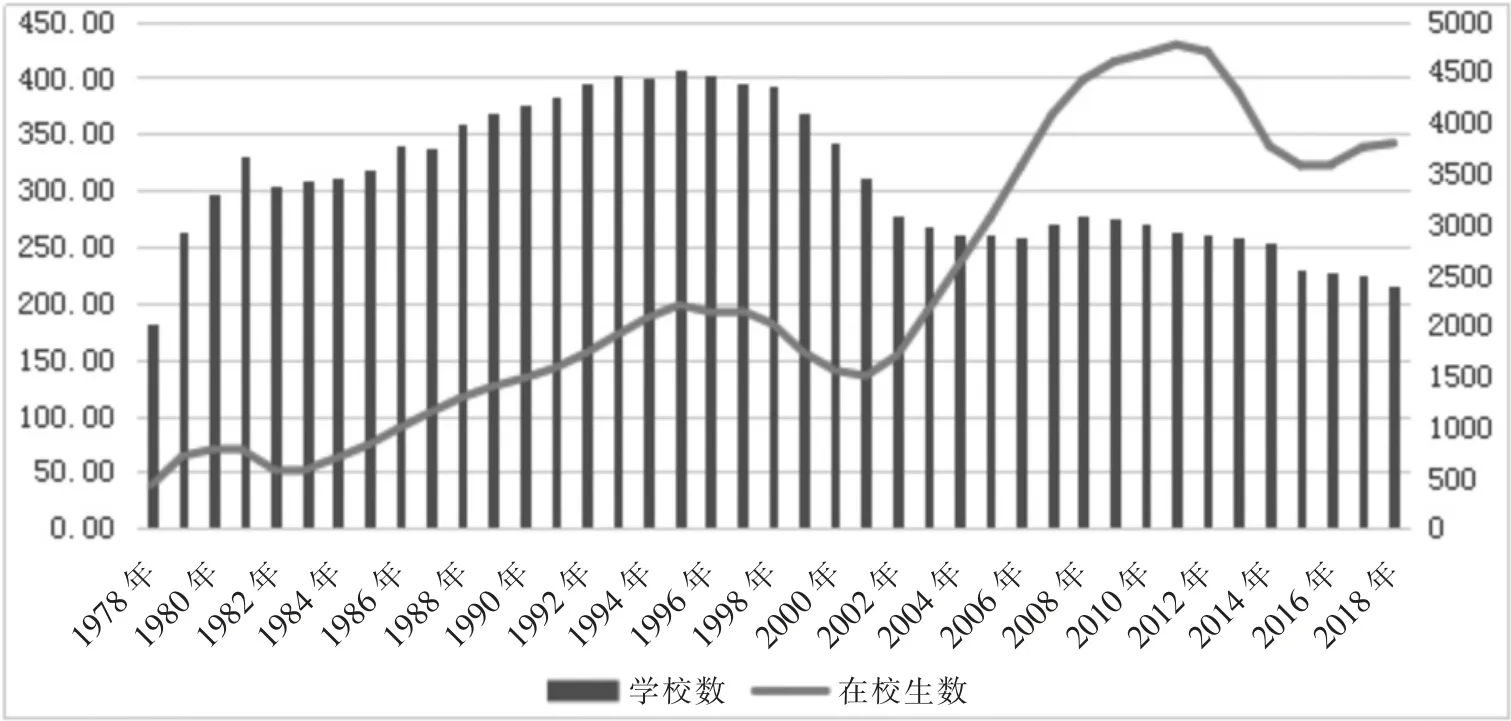

图4 1978-2018年技工学校发展情况示意图

1978年劳动部恢复对技工学校的管理,机构设有技工培训司,后更名为职业技能开发司,即如今人社部职业能力建设司前身。1979年,国务院批准设立天津技工师范学院、吉林技工师范学院、山东技工师范学院、河南技工师范学院。1982年,经过调整,经国务院同意,停建河南、山东两所[27]。如今,兴办的两所技工师范分别发展为天津职业技术师范大学、吉林工程技术师范学院。

1980年,吉林技工师范学院创刊《技工教育》,1984年更名为《职业技术教育》至今。1982年,天津技工师范学院创办 《职业教育研究资料》,1985年更名为《职业教育研究》,1994年更名为《现代技能开发》,2004年恢复《职业教育研究》至今。20世纪末,随着技工师范更名,技工教育杂志更名等标志性事件,“技工教育”的话语权逐渐丧失,但事实上的技工学校发展还在蓬勃发展。

1986年,劳动部发布 《技工学校工作条例》,2010年修改为《技工学校工作规定》。1989年12月和1990年4月,国家劳动部和山东省政府分别批复同意原山东省劳动局技工学校试办高级技工学校。山东省高级技工学校成为全国第一所高级技工学校[28],该校即后来的山东劳动职业技术学院(山东劳动技师学院)。1995年和1997年,《关于申办高级技工学校若干问题的通知》(劳社发〔1995〕289号)和《高级技工学校设置标准(试行)》(劳部发〔1997〕351 号)两份文件出台,规范高级技工学校建设管理。

2000年,常州技师学院开始挂牌招生,成为全国第一所技师学院。2006年,《关于推动高级技工学校技师学院加快培养高技能人才有关问题的意见》(劳社部〔2006〕31 号)和《关于规范技师学院管理有关工作的通知》(劳社厅发〔2006〕30 号)发布,规范技师学院建设与管理。至此,技工学校、高级技工学校、技师学院成为梯队,不少学校两块牌子,一套人马,为表述方便,“技工院校”这个概念诞生,并纳入政策文件和学术论文中。

2016年,人社部印发《技工教育“十三五”规划》,这是人社部第一个关于技工教育的五年规划。规划定位于发挥指导性、规范性、引领性作用,为全国技工教育事业描绘发展蓝图,推动全国技工院校科学发展。2017年,《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》 指出坚持职业教育校企合作、工学结合的办学制度,推进职业学校和企业联盟、与行业联合、同园区联结。大力发展校企双制、工学一体的技工教育。2019年,《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》再次明确,“根据高等学校设置制度规定,将符合条件的技师学院纳入高等学校序列。”技工教育相关概念又若隐若现,重新回归政策视野。而在学术界,虽有少量以“技工教育”为名的论文,但多不成气候。

回顾“技工教育”相关概念发展,“技工”诞生以来,从未走远,技监、技正、技师、技佐、技工各成系列,且有较为清晰的发展主线和法规制度保障。“技工学校”作为工业化进程中训练技术工人的专门机构并延续至今,并衍生出“普通技工学校”“高级技工学校”“技师学院”,遂统称为“技工院校”。“技工教育”则历经“技术教育”而并入“职业教育”或“职业技术教育”,或有顽强独立图存。“技工训练”“职业补习教育”则渐发展形成为“职业培训”。作为一个不甚科学的概念——“职业教育”,在使用的时候,总是被有关部门或学者有意无意将“技工教育”括号起来,排除出去,这有历史的诸多原因,也有现实的细微差异。但可以明确的是,“技工教育”有一条清晰的自身轨迹,在中国工业化进程中一直默默发展,其概念也有待厘定,并拥有话语权的一席之地。

注释:

①场屋,此处意为科举考试的地方,又称科场。欧阳修《送徐生之渑池》诗:“名高场屋已得隽,世有龙门今复登。”

②贯虱心,虱子的心脏,语出《列子·汤问》。张湛注:“以强弓劲矢射虱之心,言其用手之妙也。”后以“虱心”喻极小的箭靶中心。刘克庄有《观射》诗:“各自分牛脔,何曾贯虱心。”清代纪鉴编纂射艺专着《贯虱心传》,纲目十要为:备法、振气、安和、定位、志彀、审固、忘形、力齐、神往、洞微。

③执牛耳,古时诸侯结盟,割牛耳而饮其血,因由主盟者拿着盛牛耳的盘子,所以称主盟者为执牛耳。后比喻在某一方面居于最有权威的地位。

④乌衣,乌衣巷,东晋时王导、谢安等世家大族居住在此。王谢那样的望族子弟。后泛指富贵人家的子弟。

⑤康乐,谢灵运(385-433年),浙江会稽人,又因袭封康乐公,称谢康公、谢康乐。

⑥绛帐先生,典出《后汉书·马融传》。东汉马融学识高深渊博,常在高堂上设置红色帐帏,为生徒讲授。后就用“绛帐授徒”等指师长设立讲座,传授生徒,多含有尊崇称美之意。

⑦龙飞榜,宋朝贡举考试公布名次的一种文榜。凡皇帝即位后第一次殿试礼部奏名举人,其公布合格举人名次的文榜称龙飞榜。中此榜者得受特殊优遇,称龙飞恩例或龙飞特恩。