基于游客感知的农业文化遗产游客教育体系初探

——以陕西佳县古枣园为例

2019-12-10孙业红苏莹莹

王 英 ,孙业红 ,苏莹莹

(北京联合大学旅游学院,北京 100101)

游客教育概念源于美国荒岛系统研究文献,是指通过一定手段及方式向游客传递技术、知识等信息,影响并改变游客行为,以期减少娱乐使用对资源影响的一种措施[1]。国内最早研究游客教育的是吴楚才、吴章文[1-2]。1992年,两位教授主持的“广州流溪河国家森林公园总体规划”的项目文本,专门为游客教育设计了一个章节[3]。目前研究主要集中在游客教育的内容与技术、有效性、解说系统和游客教育感知等方面。Roggenbuck等提出通过两种途径对游客进行行为干预:一种是有目的地直接劝说;另一种是“耳濡目染”与“潜移默化”的无形劝说[3]。胡海燕认为游客教育体中应包含对游客开展景区风俗、基本礼仪、特殊风情、安全与卫生、特殊旅游知识等方面的教育[4]。Dustin提出教育是游客管理、游客行为干预的基石[3]。游客教育感知研究多围绕游客对景区解说系统的感知来进行。如庞莉华等以广州市为研究区域,揭示了旅游解说标识系统的评价因素;刘红萍通过分析龙头山景区的旅游解说系统的服务和教育功能的时效业绩,游人媒介的评论和解说系统的偏好、解说设施的建设等内容,提出景区优化测量解说系统要素的措施[5]。除此之外,有关教育效果的研究也慢慢浮现[6-7]。

自2002年联合国联农组织提出“全球重要农业文化遗产(globally important agricultural heritage systems,GIAHS)”概念以来,目前全球已有22个国家5个地区57个传统农业系统列入GIAHS项目,到2018年5月底我国共有15个GIAHS项目,居世界之首。为响应FAO号召,2012年国家农业部设立了中国重要农业文化遗产项目,现有四批91项中国重要农业文化遗产。我国在农业文化遗产保护与可持续利用方面推进较快,逐步建立起从国家到地方的管理体制。农业文化遗产相关研究涉及生态、资源、农学、经济、人文等多个学科,研究主题涉及旅游发展、遗产地生态系统、农业文化遗产价值及评估、农业文化遗产法律保护等[8],其中旅游发展是农业文化遗产动态保护一种重要途径。农业文化遗产旅游研究主要集中在旅游资源、旅游社区以及旅游开发与发展模式等方面[9],而对游客教育涉及较少。农业文化遗产旅游本质上是一种“遗产旅游”[10-11],其不仅具有观光游览功能,对大众的科普与教育功能更为重要,而游客教育恰好是实现这一功能的抓手。因此,本文从游客感知的角度出发,以佳县古枣园为例,探讨农业文化遗产的游客教育体系构建。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域

佳县古枣园位于陕西省榆林市,核心保护区位于县城东北部朱家坬镇泥河沟村,在2014年被评为全球重要农业文化遗产。佳县古枣园距今有1000多年历史,当地居民在长期的生产实践中,对枣树的栽植、枣粮间作、枣园管理、采收、晾晒和贮藏等方面积累了丰富的知识经验和技术,其中,枣粮间作农业生产方式最具代表性。在过去粮食短缺的艰难岁月中,红枣帮助佳县人熬过灾荒,佳县人民对红枣有独特的文化情结,形成了有关红枣的风情、习俗、食俗和礼俗,还将它和喜庆联结在一起,如祝福、祝寿、贺年、贺喜等。古枣园坐落在黄土高原黄土高坡上,基于枣树生物特性发挥出的水土保持、防风固沙、涵养水源等生态功能尤为重要[12]。但通过实地考察、互联网搜索及访谈等方式,发现其游客教育现状堪忧。佳县人民政府制定了保护与发展规划以及管理措施,但并未提出具体实施办法。遗产地没有设定专门的游客教育和管理机构。佳县政府虽针对古枣园保护进行了培训教育及举办宣传推广活动,但从问卷分析结果来看,四分之三的游客都表示不了解,表明教育成果很不理想。此外,并未设有针对游客教育的标语或是宣传语。

1.2 研究方法

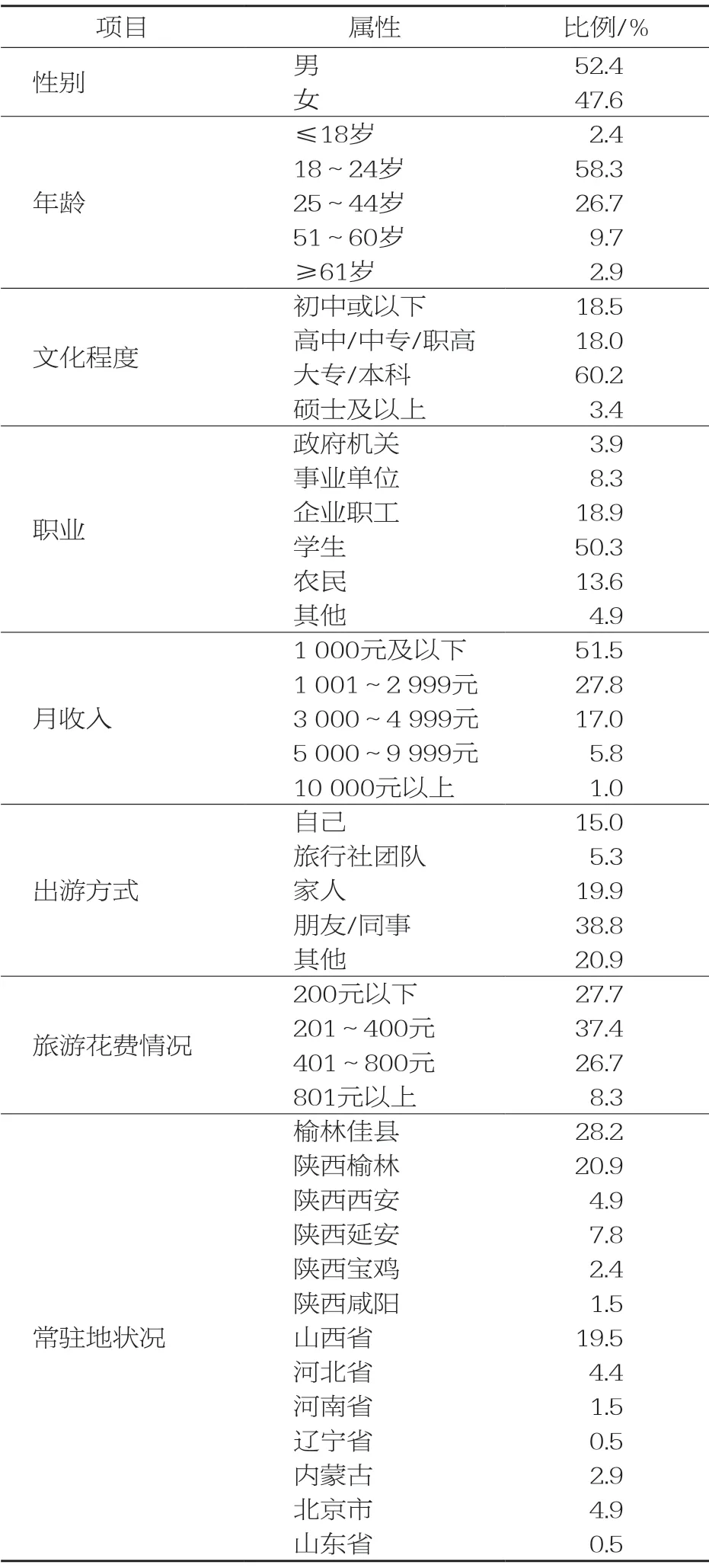

本研究采取问卷调查的方式对佳县古枣园展开调查与研究。调查问卷共分为3个部分:游客基本情况调查、游客意愿调查以及游客教育感知调查。对游客意愿及感知情况的测量采用李克特五点式量表法。调查问卷收集于2017年3月5日—4月5日进行,鉴于目前古枣园游客人数很少,选取枣园周边游客较多的区域和网络进行游客调查,间接获得研究结果。调查地点分别是榆林火车站、佳县县城和古枣园附近著名景区,此外,还在互联网(当地旅游微博频道、榆林旅游和当地微信公众服务号、佳县万事通)进行问卷收集,截至2017年4月8日,共收集问卷230份,有效问卷206份,有效率达89.56%。受访游客中,性别比例基本平衡,年龄构成集中在18~44岁之间,职业以学生、农民和商业/服务人员为主。文化程度多集中在大学及本科及以上。在收入情况方面,1000~2999元的占80.3%的比例,说明游客收入水平不高。在出游方式上,38.8%游客与同事/朋友结伴出游;陕西游客比例达到64.7%,而榆林佳县本地游客达到28.2%,说明来自陕西本地和周边省市的游客较多,调研游客的基本信息如表1所示。

表1 调研游客基本信息

2 结果分析

2.1 古枣园游客旅游意愿结果

古枣园游客意愿结果显示:13.1%游客表示非常愿意前往古枣园旅游,67%游客表示愿意前往,说明古枣园对游客来说具有一定吸引力;另外有四分之三游客不了解古枣园是农业文化遗产,就是否支持古枣园保护,99.6%的游客表示愿意支持。在古枣园宣传推广,大多数游客愿意参加古枣园保护的宣传活动。总体来看,游客对古枣园的价值推广与保护持支持态度。

2.2 古枣园游客教育感知结果

对于游客教育感知,设计了3部分:教育活动的感知、教育载体和技术的感知、教育内容的感知。

游客对教育活动感知通过参加教育活动意愿来体现。84.4%游客愿意在旅游之前进行游客宣讲,77.1%游客愿意参加游客教育活动,说明互动式活动受游客欢迎。

在教育载体上,游客比较偏爱宣传册、景区地图与录像,但游客中心展示仅有7.1%,实地调查显示,游客基本不了解遗产地游客中心的功能与作用,表明游客喜爱直观明了、能够迅速获取到旅游信息的载体。

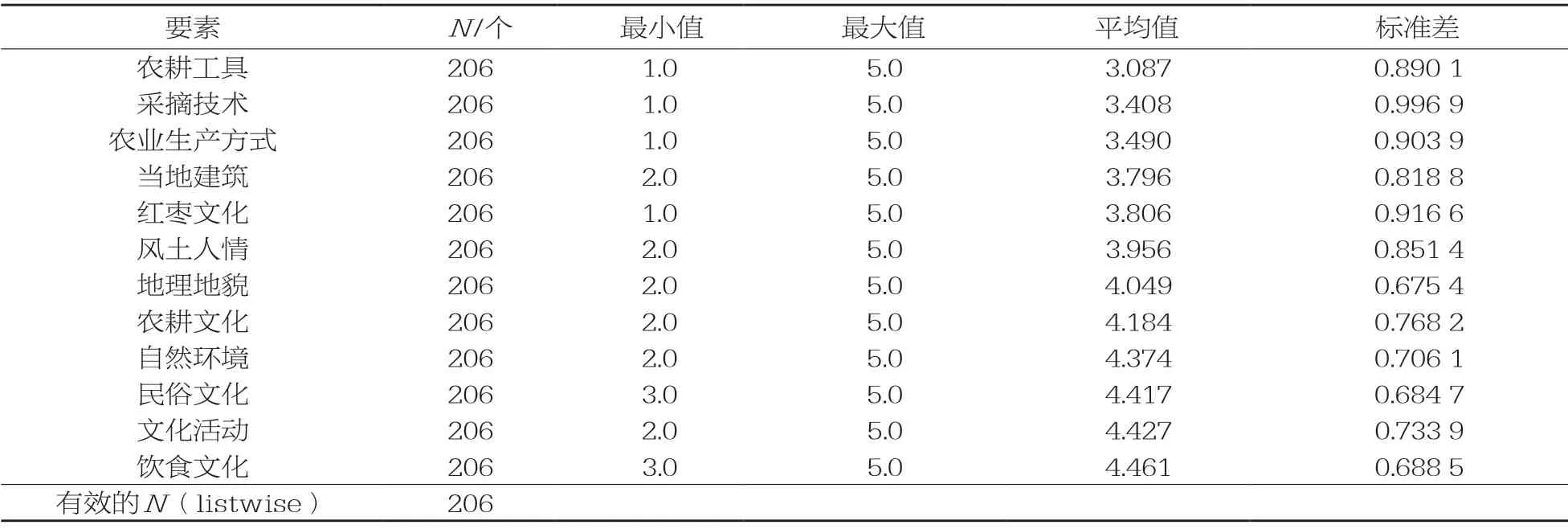

一般而言,李克特量表评分均值在1.0~2.4之间表示反对,2.5~3.4之间表示一般,3.5~5.0之间表示同意。均值展示的是游客对于古枣园各调查指标的总体感知,标准差表示每个具体评分与平均值之间的离散程度,分值越高说明离散程度越高,态度差异越为明显。结果如下:

(1)游客对农耕工具、采摘技术和农业生产方式的感知最弱,均值均低于3.5,且标准差均高于0.8,采摘技术的标准差达到了0.99,说明游客感知差异很大,尤其是采摘技术。

(2)游客对于当地建筑、红枣文化和风土人情的感知较弱,均值处于3.5~4.0之间,标准差均高于0.8,感知差异较为明显。

(3)对地理地貌、农耕文化、自然环境、民俗文化、文化活动和饮食文化等感知较强,均值均居于4.0以上,其中饮食文化的均值为4.461,感知程度最强,且标准差较小,介于0.6~0.7之间,感知程度差异不明显,并都持肯定态度(表2)。

通过以上分析,可将古枣园教育内容感知概括为3个层次:第一个层次为感知最弱且态度差异最为明显,指标包括农耕工具、采摘技术、农业生产方式;第二个层次为感知较弱且态度有差异,指标包括当地建筑、红枣文化和风土人情;第三个层次为感知较强且态度差异不明显,指标包括有地理地貌、农耕文化、自然环境、民俗文化、文化活动和饮食文化。

表2 古枣园要素内容感知描述统计量情况

3 古枣园游客教育体系构建

佳县古枣园旅游处于初级开发阶段,了解其发展现状和游客教育发展现状后,结合农业文化遗产的特点,构建其游客教育体系,如图1所示。

3.1 设立教育目标

通过游客教育,游客应该知晓并理解古枣园的农业文化遗产价值,包括历史价值、生态价值、社会价值、经济价值、文化价值、科技价值等[13];培养保护农业文化遗产的意识并积极付诸行动;有效规范游客行为,尊重当地民俗文化,积极主动地参与到遗产地组织的文化教育活动之中,开展文明旅游活动。

3.2 构建教育内容

第一,适当开展规范游客旅游行为的教育。本文要建立的游客教育体系主要针对农业文化遗产地,达到游客对农业文化遗产的深刻认知。多数教育活动建立在有序组织参与的基础上,因此遗产地应开展游客旅游行为方面的教育,宣传负责任的旅游新观念。

第二,对千年古枣园农业文化遗产价值的教育。古枣园游客教育体系要体现出农业文化遗产的独特性,与其他类型遗产地区别开来。最能体现古枣园农业文化遗产特性的要素为枣粮间种的传统农业生产系统、传统技术与知识体系、千年历史渊源以及深厚的农业文化。通过问卷定量分析得知:游客教育内容感知最强的为地理地貌、农耕文化、自然环境、民族文化、饮食活动、饮食文化等。由此,在古枣园游客教育体系建立上,要围绕以上内容有重点地建立游客教育体系,培养游客对农业文化遗产的保护意识,并促使其展开实际行动。如设计与当地生产生活相关的旅游体验活动,通过AR等高科技让游客感悟古枣园的产生与发展,与中小学及各大高校展开合作,开展研学活动等。

第三,对古枣园当地礼仪与民俗文化的教育。当地居民有自己一套民俗文化与礼仪习俗。游客在旅游过程中,一些不文明行为会引起当地居民的反感。在旅游活动开始之前,通过当地民宿、标识牌、游客中心展示等方式和手段,对游客进行宣传,使其了解并学会尊重当地风俗习惯。

3.3 教育支持体系

古枣园游客教育体系的建立需要多方支持,包括政府支持、制度保障、当地居民和社会团体的支持、师资力量等。

(1)政府支持和制度保障。各级政府及相关部门在游客教育体系建设中,应充分认识游客教育对农业文化遗产保护的重要性,为构建游客教育体系各尽其责。当前,我国并未出台专门针对游客教育的法律文件,仅是通过文明公约等文件来倡导文明旅游。应制定相关规章制度,规范游客教育活动。另外,古枣园管理处应设立游客教育小组,对古枣园游客教育体系建立进行监控与管理,并划拨专门款项支持。

(2)当地居民。游客来到旅游目的地,最先接触的是当地居民,其影响着游客对旅游目的地的认识与了解,因此当地居民可成为古枣园开展游客教育活动的主要群体。当地居民在接受过系统培训后,可进行游客引导和干预、技术示范、讲解等活动。

(3)社会团体包括各种协会与组织、科研人员及团队等。如中国农业大学围绕自然景观与人文历史,以图册、口述史和文化志的方式,全面呈现了村民的生命叙事与村庄的社会形态。

(4)培训人员应包括导游、讲解人员、当地居民等。主要任务是向游客讲解旅游途中的注意事项,普及农业文化遗产知识,各种技术及工具的示范和教授,对游客不合理行为进行干预及劝导等。

3.4 教育技术和载体

教育技术是促进教育活动展开的有效手段。古枣园游客教育技术可包括多媒体技术、互联网技术、“不留痕迹”技术等。教育载体可以起到储存、复制和传递信息的作用。调查结果显示,在教育载体上,宣传册、地图与录像,更易于接受。在实际建设中,要结合游客需求,尽可能发挥各种教育载体作用,借鉴美国“不留痕迹”教育方式,让游客在环境中汲取知识,感受农业文化遗产的魅力。

4 结论与讨论

本文以佳县古枣园为例,研究游客对其的教育感知情况,并以此为基础,构建了佳县古枣园游客教育体系。主要由教育目标、教育内容、教育支持、教育技术与载体4部分组成,并提出游客需求是教育体系构建考虑的因素之一,应在考虑农业文化遗产保护与可持续发展终极目标下,通过设计丰富多样的教育产品与服务体系,培养游客内在保护意识,实现农业文化遗产的教育与科普功能。

但本文尚存在几点不足:①游客感知与旅游体验存在较大区别,游客体验更具可靠性,未来可从游客体验视角进行探讨和研究;②调查样本为古枣园附近景区的游客,而很多被调查者未去过古枣园,问卷结果存在一定的主观性;③本文的问卷数据比较简单,今后可尝试相关分析,进一步验证研究结论。