农业文化遗产中的传统知识:内涵与基本类型

2019-12-10王国萍闵庆文

杨 伦,马 楠,2,王国萍,2,闵庆文,2

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;2.中国科学院大学,北京 100049)

2002年,联合国粮农组织(FAO)、联合国发展计划署(UNDP)和全球环境基金(GEF)等机构共同发起了“全球重要农业文化遗产”(Globally Important Agricultural Heritage Systems,GIAHS)的保护项目,旨在挖掘与保护全球范围内的典型传统农业系统。农业文化遗产根植于悠久的文化传统和长期的实践经验,传承了系统、协调、循环、再生的思想,蕴含着天人合一的生态哲学思想,与现代社会倡导的可持续发展理念一脉相承,具有突出的生态价值、文化价值及社会经济价值[1-2]。

随着城市化进程的大幅加快,农业文化遗产面临较大危机,其本身的特殊性也增加了保护难度。如何对农业文化遗产进行合理开发和有效保护是当前相关研究者重点关注的问题,农业文化遗产保护中的一项重要工作是对其中存在的传统知识进行保护[2]。然而,当前对农业文化遗产地的传统知识分析仍停留在初步整理阶段,对传统知识的内涵与基本类型尚未形成系统理论。因此,有必要对农业文化遗产地传统知识的内涵进行界定,并对其基本类型进行全面梳理。

1 农业文化遗产中传统知识的重要性

在GIAHS的遴选标准中,传统知识与适应性技术体系(local and traditional knowledge systems)是5项基本标准之一[3]。全球已认定的57项GIAHS无一例外都拥有丰富且独特的传统知识体系,这些传统知识包括水土资源管理知识、生物多样性保护与利用知识、灾害风险管理与应对知识等多种类型,在农业文化遗产地的粮食与生计安全维持、农业生物多样性保护、农业景观的形成与演变、社区的可持续发展、遗产系统的动态保护等方面发挥着重要作用。因此,挖掘、整理和保护传统知识与适应性技术体系是农业文化遗产申报与保护过程中的重要内容之一。

农业文化遗产的产生与发展基于当地居民在其长期的生产、生活过程中所积累的丰富的实践经验,传统知识作为对这些经验的总结性表达,是农业文化遗产的形成基础。在“内蒙古阿鲁科尔沁草原游牧系统”,蒙古族牧民在与草原和牲畜的互动中,形成了一套管理草原、放牧牲畜,调节“人-草场-牲畜”三者之间关系的传统游牧知识体系。这套传统知识体系是牧民基于长期对草原环境的经验观察和游牧的实践积累而来,遗产地牧民基于此传统知识体系进行的季节性游牧,是牧民得以适应“脆弱的”“多变的”和“不确定的”草原环境的关键,也是该游牧系统得以维持与延续的基础。遗产系统中的牧民们只有在掌握该传统知识的基础上,才能在该系统中进行适应性的生活与生产活动。

此外,农业文化遗产作为一类传承至今的活态的农业生产系统,对其保护便是对该复合体系进行系统性保护。保护对象为一个涉及多种要素,并由这些要素在不同层面复合而成的综合体系[4-5]。而传统知识作为遗产系统重要的组成部分和形成基础,是农业文化遗产保护的众多要素中的核心要素之一。传统知识作为农业遗产系统在地方社区的“系统基因”(内在核心要素),对传统知识进行保护能有效促进农业文化遗产系统的保护和发展。

2 当前研究中对传统知识的界定

传统知识涉及生态、社会、文化、民族等多个领域,虽然相关研究中尚没有关于传统知识概念定义的统一认识,但诸多相关国际公约及各领域研究学者均依据自身理解对传统知识给出定义。

当前对传统知识给出定义的国际公约主要包括世界知识产权组织(WIPO)、世界贸易组织(WTO)及《生物多样性公约》等。其中,世界知识产权组织对于传统知识的定义较为宽泛,主要突出了传统知识所具备的动态变化性[6],而《生物多样性公约》和世界贸易组织在《与贸易相关的知识产权协定》中对于传统知识的概念定义则主要体现了传统知识和生物资源之间的密切关系。相较于《生物多样性公约》而言,世界贸易组织对于传统知识的定义体现出更强的针对性,偏向于指遗传资源相关传统知识[7]。2014年,在《生物多样性公约》对于传统知识定义的基础上,我国生态环境部将传统知识限制为生物多样性相关传统知识,并在所发布的《生物多样性相关传统知识分类、调查与编目技术规定(试行)》中明确了其定义及分类。此外,诸多学者对于传统知识的定义体现出传统知识的复杂性和特殊性。但从诸多定义中可以看出,传统知识的核心特性就是传统性,即体现了当地社区及居民长期以来与自然环境相互适应过程中所积累的有利于维持居民生计、提高生活质量,并与自然和谐相处的知识。

3 农业文化遗产中的传统知识的概念与基本类型

基于上述背景,本研究将农业文化遗产中的传统知识定义为“在农业文化遗产内,农户在长期的生产、生活过程中所积累的对保障粮食与生计安全,保护农业生物多样性,维持农业文化、价值体系与社会组织,形成区域景观特征等具有促进作用的知识、技术与实践。”

农业文化遗产的动态保护应当有效促进农业文化遗产的保护、利用(管理)、传承(发展)。因此,农业文化遗产中的传统知识应该包含3种基本类型:农业文化遗产保护的传统知识、农业文化遗产利用(管理)的传统知识和农业文化遗产传承(发展)的传统知识(图1)。在此基础上,根据传统知识的“载体”可以进行细分。本研究认为,农业文化遗产中的传统知识的“载体”按照其尺度可以分为物种资源、自然生境、农户社区和村落区域4类。因此,农业文化遗产中的传统知识可细分为:有关物种资源保护的传统知识、有关物种资源利用的传统知识和有关物种资源传承的传统知识;有关自然生境保护的传统知识、有关自然生境管理的传统知识和有关自然生境发展的传统知识;有关农户社区保护的传统知识、有关农户社区管理的传统知识和有关农户社区发展的传统知识;有关村落区域保护的传统知识、有关村落区域管理的传统知识和有关村落区域发展的传统知识。

3.1 有关物种资源保护/利用/传承的传统知识

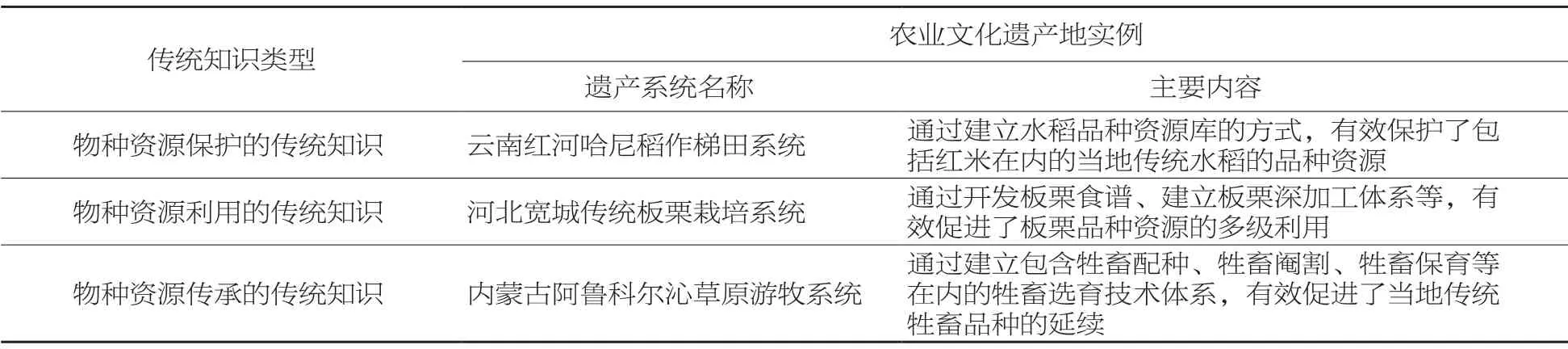

农业文化遗产地大多拥有丰富且独特的物种资源,包括植物物种资源和动物物种资源等多种类型。例如,韩国全国共拥有竹子品种12种,在韩国国家级重要农业文化遗产——“潭阳郡竹田农业系统”中,共拥有竹子品种8种,其中有2种是当地特有品种,是该农业文化遗产的关键性保护要素之一;在青藏高原地区的首个全球重要农业文化遗产——“甘肃迭部扎尕那农林牧复合系统”中,拥有当地特有的小型原始地方猪种“蕨麻猪”,是构成“农-林-牧”复合农业生产系统的核心要素之一。这些珍贵的物种资源是农业文化遗产保护的关键要素之一,也是形成食物与生计安全、保护农业生物多样性的基础。农业文化遗产地居民在长期的生产、生活过程中,围绕着这些物种资源的保护、利用与传承,积累并形成了丰富的传统知识(表1)。

表1 有关物种资源保护/传承/发展的传统知识

3.2 有关自然生境保护/管理/发展的传统知识

对于农业文化遗产地而言,包括耕地、森林、草场和小流域等在内的自然生境是维持粮食与生计安全、形成景观特征的基础条件之一。农业文化遗产地居民对于这些自然生境格外重视,在长期的实践过程中形成了丰富的知识和技术体系,以促进这些自然生境的保护、管理和发展。通过建立以“寨神林”的禁忌制度等为代表的传统知识,有效促进了森林等自然生境的保护;通过建立以“堆肥”技术体系等为代表的传统知识,基本实现了对耕地等自然生境的管理;通过建立以季节轮换的传统游牧方式等为代表的传统知识,初步实现草场等自然生境的可持续发展(表2)。

表2 有关自然生境保护/传承/发展的传统知识

3.3 有关农户社区保护/管理/发展的传统知识

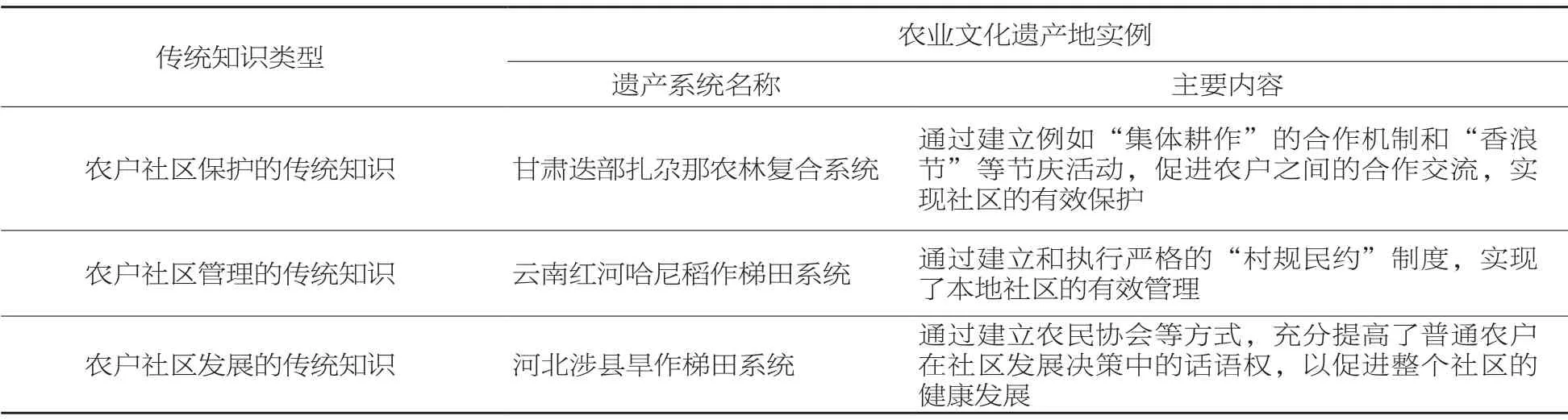

农户社区是参与农业文化遗产“动态保护”的主要群体之一,既是形成农业文化、价值体系和社会组织的基础,也是保护与利用传统知识的行为主体。因此,对农业文化遗产地的农户社区关注尤为重要。事实上,围绕着农户社区的保护、管理和发展,不同类型的农业文化遗产地具有不同的应对策略,并以此形成了多样的传统知识。例如,大多数农业文化遗产地都有不同类型的节庆活动,这些节庆活动有效促进了农户的交流,实现了社区的有效保护;不同类型的农业文化遗产地内通过建立各类“村规民约”,规范居民的生产、生活行为,以实现社区的有效管理;部分农业文化遗产内现已建立了不同类型的农民协会,通过提高普通农户在社区发展决策中的话语权,以实现农户社区的可持续发展(表3)。

表3 有关农户社区保护/传承/发展的传统知识

3.4 有关村落区域保护/管理/发展的传统知识

不同类型的农业文化遗产地具有不同的空间尺度,例如“云南红河哈尼稻作梯田系统”涉及了云南省红河州的4个县,空间范围十分广阔;“甘肃迭部扎尕那农林牧复合系统”则主要集中在甘肃省迭部县的扎尕那村,空间范围相对较小。然而,村落区域尺度应当是不同类型的农业文化遗产地保护的基本空间范围,也是形成农业文化遗产景观特征的基本空间单元,不同类型的农业文化遗产地对村落区域的保护、管理和发展形成了不同的适应性知识体系。例如,以“神山”崇拜等为代表的传统知识,对村落区域的水土保持和自然资源保护具有重要意义;以“森林-梯田-村寨-水系”的景观格局为代表的水土资源管理体系,促进了遗产地村落区域的有效管理;以复合的农业生产系统为代表的区域发展策略,有效实现了部分农业文化遗产地的可持续发展(表4)。

表4 有关村落区域保护/传承/发展的传统知识

4 结论与政策建议

本研究基于前人有关传统知识的相关研究,尝试性地对农业文化遗产中的传统知识进行概念界定和基本类型划分,认为农业文化遗产中的传统知识是指在农业文化遗产内,农户在长期的生产、生活过程中所积累的对保障粮食与生计安全,保护农业生物多样性,维持农业文化、价值体系与社会组织,形成区域景观特征等具有促进作用的知识、技术与实践。农业文化遗产传统知识的基本类型有农业文化遗产保护的传统知识、农业文化遗产利用(管理)的传统知识和农业文化遗产传承(发展)的传统知识3类。在此基础上,按照传统知识所对应的物种资源、自然生境、农户社区和村落区域等4类“载体”可进一步细分,主要包括物质资源保护/利用/传承的传统知识、自然生境保护/管理/发展的传统知识、农户社区保护/管理/发展的传统知识、村落区域保护/管理/发展的传统知识等。

在农业文化遗产中,这些珍贵的传统知识既是农业文化遗产申报与保护过程中的重要内容,也是农业文化遗产的形成基础,更是农业文化遗产保护的众多要素中的核心要素。然而,在各类农业文化遗产地,传统知识的保护面临着不同程度的威胁与调整,包括物种资源、自然生境、农户社区和村落区域等“知识载体”的破坏和消失;由于缺乏系统整理,导致传统知识的传承难以为继;现代化的信息技术对传统知识的不断冲击;当地政府对传统知识的重视程度较低等[2]。因此,有必要对农业文化遗产中的传统知识采取一系列行之有效的措施进行“抢救性”保护,主要包括以下几个方面:

(1)积极开展传统知识的调查、整理和编目。知晓农业文化遗产中传统知识的数目及状况是对农业文化遗产中的传统知识进行保护的前提[8]。建议在农业文化遗产的申报与管理过程中,增加对传统知识进行调查、整理和编目的相关规定。通过全面调查、系统整理和数字化编目,以挖掘农业文化遗产的价值体系,丰富农业文化遗产的内涵,实现农业文化遗产的核心要素体系构建。在此基础上,通过移动互联网、虚拟现实等手段,建立农业文化遗产地传统知识的数字化展示平台,以提升社会公众对传统知识乃至农业文化遗产的了解。

(2)加强传统知识的传承工作。青年一代应当是农业文化遗产保护需要重点关注的核心群体,也是农业文化遗产地传统知识传承与发展的主要对象。因此,在调查、整理和编目传统知识的基础上,应当着力于培养青年一代对农业文化遗产地传统知识的传承意愿。例如,可以通过编写知识读本和趣味绘本等形式,提高青少年对农业文化遗产地传统知识的传承兴趣;通过研学教育和户外课堂等方式,引导青少年参与到对农业文化遗产地传统知识的传承中;通过选拔和培训青年传承人的方式,保障农业文化遗产地传统知识的有序传承。

(3)增加对传统知识保护的管理和监督。在当前农业文化遗产的申报与保护中,对传统知识的管理和监督有待进一步提升。一方面,借助以非物质文化遗产保护等为代表的现行制度,将对传统知识的保护与发展纳入其中;另一方面,建议在制定农业文化遗产“动态保护计划”时,增加目标明确、权责清晰的传统知识保护计划。对于已经认定的农业文化遗产,将对传统知识的保护作为监测与评估时的重要依据;对于还未认定的潜在的农业文化遗产,将传统知识的保护计划作为申报与评选时的重要指标。