乳业振兴背景下中国牛奶业地理集聚的时空变迁研究

2019-12-09王钿赵向豪王晓琼刘国勇

王钿,赵向豪,王晓琼,刘国勇

(新疆农业大学经济与贸易学院,乌鲁木齐830052)

0 引 言

2018年《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》和2019年中央一号文件提出,推进实施乳业全面振兴行动,重点加强中国优质奶源基地建设,优化升级中小奶牛养殖场生产,为新时代保障中国奶业健康发展提供了有力抓手。中国是一个畜牧业生产大国,草食性畜牧业较为发达。其中,牛奶作为重要的畜产品,在人们生产生活中的地位日益重要。随着畜牧业生产力不断提升,中国牛奶生产规模迅速扩大,从1997年的682.40万t快速增加到2016年的3623.07万t。与此同时,中国牛奶生产格局也在发生深刻变化[1]。随着中国国民经济快速发展、人民群众收入水平不断提高,家庭日常食物消费结构发生显著变化,消费逐渐由粮食消费为主向高营养价值的果蔬、禽蛋、奶类消费转变。居民家庭消费结构的转变,一方面对畜产品的供给结构产生倒逼效应,导致畜产品生产者逐渐以消费者真实需求为依据确定生产品种和规模,而牛奶成为畜产品生产者的重点对象;另一方面,居民食品消费偏好导致食品消费品市场细分,进而促使牛奶生产者开始研发适合不同消费群体的奶制品。总而言之,牛奶消费端的结构性变化以及农业政策对草食性畜牧业的支持等多重因素导致中国牛奶业生产格局发生变迁,形成显著的地理集聚特征。

目前,学术界关于中国种植业地理集聚的研究成果相对较多[2-5],而针对中国畜牧业地理集聚的研究成果却相对偏少。已有研究表明,中国畜牧业地理集聚程度整体呈现出“增强—减弱—增强”的发展趋势,畜牧业生产重心不断向北移动[6],其中有10个年份位于河北省、4个年份位于山西省[7]。而中国奶业布局则形成了以东北为主、华北与西北地区为辅的区域生产格局[8]。同时,针对中国奶业多层级共生演化过程的机理研究结果显示,中国奶业产业每个层级各自不同,又具有相互生成、互促共进的共演关系,不同地区的空间集聚及其关联产业集群互动生成了中国奶业产业产生格局[9]。

基于此,本文在农业空间布局理论基础上采用区位基尼系数、重心移动法和产业集中率,对中国牛奶业地理集聚时空变迁进行深入探讨,力图揭示中国牛奶生产格局的时空变迁特征,以期为新时代中国牛奶业以及其他畜产品生产布局政策的调整与制定提供一定的理论参考。

1 农业空间分工理论演化与决定机制

1.1 农业空间分工理论的演化

资本主义发展初期,古典区位理论代表人物杜能在其代表作《孤立国同农业和国民经济的关系》中通过运用“孤立化”方法建立了农业空间分工理论,为农业圈层实现专业化以及各圈层多种作物的合理组合提供了方法,并在此基础上产生最优区位[10]。由此,基于古典区位理论的农业空间分工理论应运而生。当资本主义发展到垄断资本主义时代,优化工业区位布局成为一个现实问题。基于此,韦伯在1909年发表了《工业区位论》,由此空间分工理论形成了系统化的农业和工业生产布局的理论体系。进入现代阶段,空间分工理论结合各类经济问题,运用多种数学方法,开始探讨具体的“农业区位决策”问题。总的来看,农业空间分工理论是在工业化发展的基础上逐步形成与发展起来的,其演化过程实现了由单一区位因素到多种区位因素的拓展,并遵循从微观到宏观、又回归微观的逻辑,其目的是为市场经济服务。

1.2 现代农业空间分工的决定机制

现代农业空间分工理论结合各类政治经济学问题指出,依靠政府自上而下推动各类产业进行空间上的合理集聚,更适合现代社会生产力的发展要求[11]。其决定机制分为两个方面。一是自下而上的自然发展机制。利用农业生产的优势吸引中小微经济组织自觉进行空间集聚,将无组织的大分散转化为有规律的小集聚,进而实现各组织间的分工、协作、交流与创新等带来的成本节约,形成以中小经济组织集聚的无核心型农业及其他经济组织并存的农业空间分工集聚。二是自上而下的政府推动机制。通过政府推动同一产业内企业的集聚,形成共享专门设备、公用设施及劳动力市场等,通过共享经济降低成本收获额外利益[12],推动了工业生产区位开始由运费及工资决定的区域,进而集聚到市场与政策优势明显的区域,形成了大型垂直一体化的农业空间分工格局[13]。由此可见,现代的农业空间分工理论的决定机制不仅包括自下而上的组织创新,还需要借助政府的统筹以实现现代社会化的农业空间分工。

2 研究方法

本文选择的研究时间段是1997-2016年。牛奶产量数据来自《中国统计年鉴》。研究单元为中国大陆31个省级行政单位(因数据缺失,不含港澳台地区)。本文选择的具体研究方法涉及区位基尼系数、重心移动法和产业集中率。

2.1 区位基尼系数

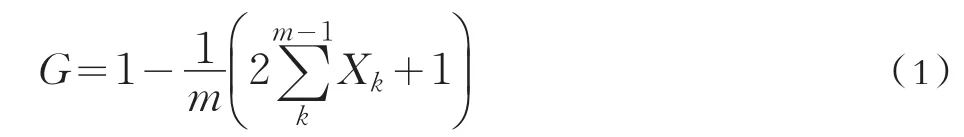

采用区位基尼系数研究中国牛奶生产的地理集聚程度,计算公式如下:

式中:G为牛奶生产的区位基尼系数。m是省份数量,k是所有省份按牛奶产量从小到大排序并均等分组的组数(为了平均分组,本文把京津冀、苏沪和川渝分别作为一个空间单元,形成27个空间单元,并平均分为9组。);Xk表示牛奶产量从第1组到第k组累计产量占全国牛奶总产量的比重;G取值范围为0~1,值越大表明中国牛奶生产的地理集聚程度越集中,反之表明生产越分散。

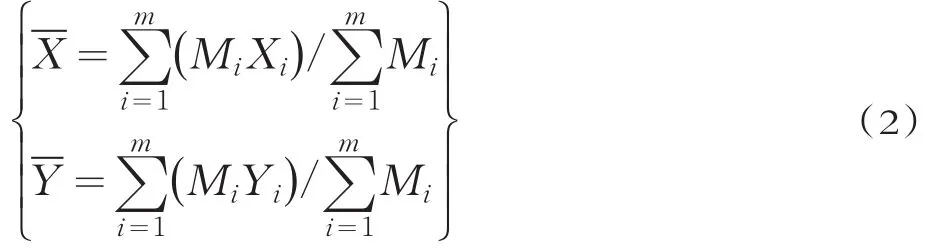

2.2 重心移动法

采用重心移动法[8]来分析中国牛奶生产重心的移动情况,计算公式如下:

2.3 产业集中率

采用产业集中率[9]分析中国牛奶在省域层面的生产格局,计算公式如下:

式中:CRn表示中国牛奶的产业集中率,xi为省份i牛奶产量占全国牛奶产量的百分比,m为省份数量,n为牛奶产量排前几位的省份数。

3 结果与分析

3.1 中国牛奶空间集聚度的时空特征

从图1可以明显看出,中国牛奶空间集聚度在1997-2016年有所增强,但表现出减弱的倾向。中国牛奶的区位基尼系数从1997年的0.7740持续下降到1999年的0.7645,并达到最低值形成一个“谷底”,然后快速增长到2006年,并达到最高值0.7966,随后基本呈现持续下降趋势,下降到2016年的0.7792。从变化趋势上分析,中国牛奶区位基尼系数走势呈现波浪形,先后经历了一个最低值和一个最高值,整体增加0.0028,增长幅度相对较小。由此分析,中国牛奶业的空间集聚度,一方面虽然有所增加,但增强程度不强,整体却表现出减弱的倾向;另一方面,中国牛奶空间集聚度的阶段性比较明显,经历了“减弱—增强—减弱”的发展态势,其中区位基尼系数在1997-1999年、2006-2016年呈现缓慢下降趋势,在1999-2006年呈现快速增加趋势,并在1999年形成一个低值转折点,在2006年形成一个高值转折点。同时,为了检验中国牛奶生产的空间集聚度的变化趋势,特意将牛奶区位基尼系数对时间进行回归分析。回归结果中回归系数(0.001**)与拟合优度值(0.306)①再次表明1997—2016年中国牛奶地理集聚呈现增强的趋势,在5%的水平上显著,进一步表明中国牛奶地理空间布局呈现集中的趋势。

图1 1997-2016年中国牛奶区位基尼系数变化趋势

3.2 中国牛奶生产重心的时空特征

从图2可以明显看出,在1997-2016年期间,中国牛奶的生产重心移动趋势较为混乱,在河北省和山西省之间反复移动。1997年中国牛奶的生产重心为(114.38°E,39.98°N),位于河北省张家口市,向西偏南于1998年移动到山西省朔州市境内,移动距离158.57 km;随后,中国牛奶1999-2002年的生产重心在山西省忻州市境内移动,在2003年进入大同市境内,在2004年又进入河北省张家口市境内,随后2005-2007年又进入山西省大同市境内,而2008-2016年又进入张家口市境内移动。整体而言,20年间中国牛奶的生产重心向南偏东移动27.64 km,移动速度较为缓慢。其中,1997-1998年移动距离最大,为158.57 km,2011-2012年移动距离最小,仅为2.55 km。同时,从图2中还可以看出,中国牛奶生产重心在1997-2005年移动速度相对较快,而在2006-2016年移动速度变得较为缓慢,而且方向变换频率较快。

图2 1997-2016年中国牛奶生产重心移动趋势

3.3 中国牛奶产业集中率的时空特征

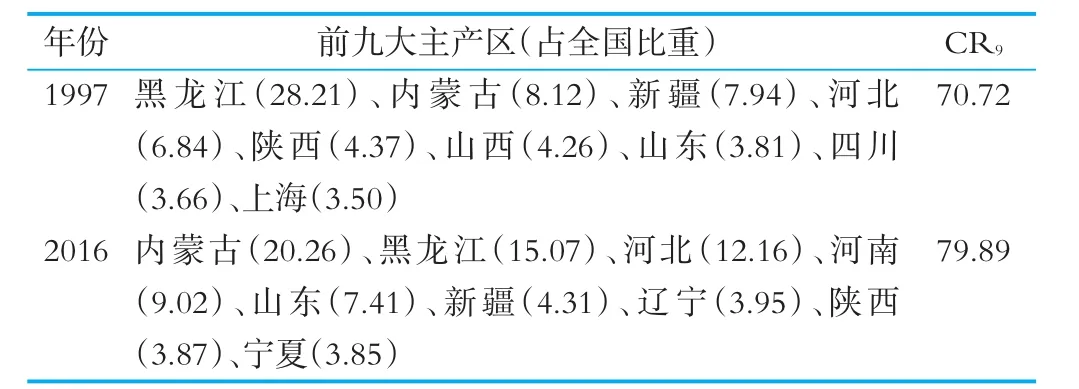

表1 中国牛奶产业集中率 %

根据表1分析,1997年中国牛奶产量为682.40万t,前九大主产区分别为黑龙江、内蒙古、新疆、河北、陕西、山西、山东、四川和上海,比重之和为70.72%。其中,黑龙江为牛奶生产第一大省,产量为192.50万t,占全国比重为28.21%;其次,内蒙古、新疆和河北的牛奶产量规模也较大,占全国比重依次为8.12%、7.94%和6.84%;而陕西、山西、山东、四川和上海五省市的牛奶生产规模占全国比重在3.50%~4.37%之间。从牛奶生产的前九大主产区发现,1997年中国牛奶生产的重要主产区主要位于北方地区,南方地区只有四川省和上海市是牛奶生产的主要产区。

2016年中国牛奶产量达到3623.07万t,比1997年增长了2940.67万t,增长4.31倍。2016年中国牛奶生产的前九大主产区分别为内蒙古、黑龙江、河北、河南、山东、新疆、辽宁、陕西和宁夏。其中,牛奶产量占全国比重在10%以上的省份分别是内蒙古、黑龙江和河北,产量规模分别为734.10、545.90和440.50万t,分别比1997年增加678.70、353.40和393.80万t;以上三省区的主产区地位分别由1997年的第二位、第一位、第四位调整为2016年的第一位、第二位和第三位;其中内蒙古的牛奶生产地位有所上升,成为中国牛奶生产的第一主产区,黑龙江的牛奶生产地位有所下降,成为中国牛奶生产的第二主产区,河北省上升为中国牛奶生产的第三主产区。牛奶产量占全国比重在5%~10%之间的主产区有河南省和山东省,河南省的牛奶生产地位提升最大,从1997年的5.70万t增加到2016年的326.80万t,其比重从不足1%增加到9.02%,生产规模增长321.10万t,增幅高达56倍;山东省的牛奶生产地位由1997年的第七主产区上升到2016年的第五主产区,占全国比重也由3.81%增长到7.41%,生产规模增加242.40万t,增幅超9倍。牛奶产量占全国比重在3.85%~5.00%之间的主产区分别为新疆、辽宁、陕西和宁夏,其中新疆、陕西的牛奶生产地位有所下降,生产比重分别由1997年的7.94%、4.37%下降为2016年的4.31%、3.87%,分别下降3.63%、0.50%,生产地位分别由第三主产区、第五主产区下降到第六主产区、第八主产区;辽宁和宁夏的牛奶生产地位有所上升,生产比重分别由1997年的2.51%、2.80%增长到2016年的3.95%、3.85%,分别增加1.44%、1.05%,产量分别增加126.00、120.40万t,分别增长7.37、6.30倍。按中国七大地理区域分析,每个地理区域牛奶的生产规模在过去20年间均实现了增长,中国华北地区、东北地区、西北地区和华中地区的牛奶产量增加规模较大,分别为1459.62、519.25、396.05、349.86万t。但在七大地理区域牛奶产量占全国比重中,只有华北地区和华中地区的牛奶产量占全国比重实现了增长,分别增加了17.43%、7.94%。

综合以上分析发现,中国牛奶主产区生产格局出现了明显变化。在前九大主产区中,黑龙江、内蒙古、新疆、河北和山东保持住了前九大主产区地位。1997年前九大主产区中的山西、四川和上海三省市牛奶的生产规模虽有增加,但占全国比重却严重萎缩,导致2016年没有进入牛奶生产的前九大主产区。与此相反,河南、辽宁和宁夏因为牛奶产量和占全国份额均有较大增长,因此进入到2016年的中国牛奶生产的前九大主产区中。由上发现,在2016年的牛奶前九大主产区中,南方地区没有牛奶主产区,中国牛奶主产区逐渐北移到东北地区、华北地区和华中地区,内蒙古自治区、黑龙江省、河北省和河南省的牛奶生产规模位于全国前四位,四省区产量之和占全国比重接近60%,是中国牛奶生产的名副其实的重要主产区。

4 结 论

本文采用区位基尼系数、重心移动法和产业集中率,从不同层面研究分析农业空间分工理论下中国牛奶业地理集聚时空变迁。研究发现:(1)中国牛奶的地理集聚程度在1997-2016年有所增强,并经历了“减弱—增强—减弱”的发展态势,表现出阶段性的时空特征,但整体表现出减弱的趋势;(2)中国牛奶的生产重心在1997-2016年整体向南偏东移动,在河北省和山西省之间反复移动,整体移动27.64 km,移动足迹较为混乱,移动速度逐渐变慢,移动方向变化较为频繁;(3)中国牛奶的生产格局在1997-2016年期间发生明显变化,主产区逐渐向北移动,北方成为中国牛奶生产的主要产区,内蒙古、黑龙江、河北和河南四省区成为中国牛奶生产的重要产区,占据中国牛奶生产的半壁江山。(4)中国上海与四川牛奶生产随着本区域生产结构的调整,牛奶生产退出全国主产区行列,逐渐向北方发生转移。因此,牛奶生产主产区要根据中部大城市或城市群的分布特点合理规划与布局本地牛奶生产;同时,推进牛奶产业链建设,增加牛奶产品附加值;严抓质量与环境保护;针对距离市场较远且畜牧业资源较丰富的地区,应积极引导大规模牧场优化畜牧结构,鼓励农户增加优质饲草种植,打造优质饲草料供应基地,促进西北地区农业分工的合理布局,推动本地奶业市场、微观经济组织与资源环境的协调发展。

更正:2019年第3期61页第2行中“马乳中维生素C含量相当于鲜牛乳的68倍,相当于鲜驼乳的35倍”改正为“相当于鲜牛乳的6~8倍,相当于鲜驼乳的3~5倍。