《请推广学校折》:开启中国教育近代化进程的珍贵档案

2019-12-01郑永华

郑永华

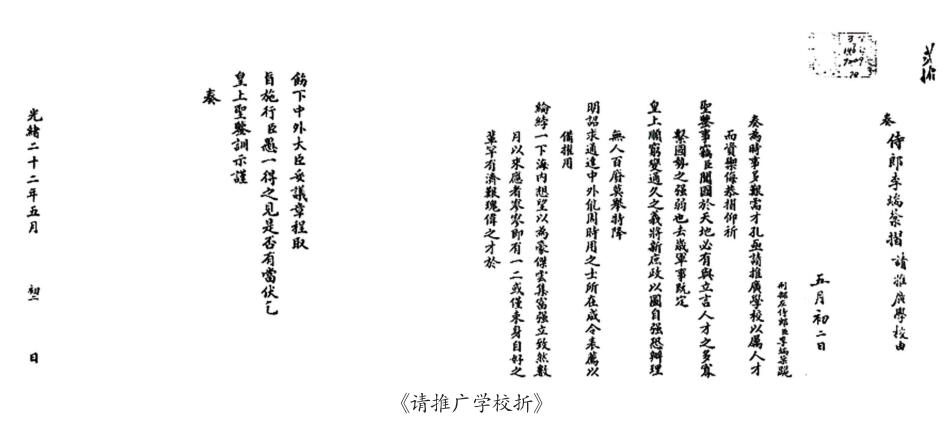

京师大学堂是清末“百日维新”的重要成果,在中国近代教育发展史上更具有重要的象征意义。从京师大学堂演变而来的北京大学,成为中国第一所真正近代意义上的大学。而北京大学酝酿与筹建的真正起点,其实应该从光绪二十二年五月初二日(1896年6月12日)刑部左侍郎李端棻所上的《请推广学校折》算起。可以说,一百二十多年前李端棻所呈上的这份奏折,在北京大学建校史乃至在整个中国近代教育发展史上都具有里程碑式的象征意义,成为开启中国近代化进程的珍贵档案。百余年来,各种版本的《请推广学校折》在不同文献中流传不绝,但由于各种原因,该奏折的进呈原件却未引起足够关注。近日在清宫档案中发现奏折一份,应即《请推广学校折》的原始进呈本。今略作简介,以飨读者。

一、奏折的发现与认定

这份清宫档案,北京大学曾作为《京师大学堂档案选编》的首篇资料,于2001年影印公布。但由于体例所限,未对其来龙去脉进行详细说明,因而也没有引起学界应有的重视。查其原档,现藏于中国第一历史档案馆的“军机处录副奏折”案卷内。馆藏目录为全宗3号,目录146号,卷7209号,件70号。所拟标题,作“刑部左侍郎李瑞棻奏为时艰需才,请推广学校,敬陈管见事”。标题中的“李瑞棻”,显系“李端棻”之笔误,此由奏折封面及内文内容明显可见。全折正文以“刑部左侍郎臣李端棻跪奏”起首,共计16开31幅半,每幅6行,满行20字,皆以正楷工整书写。最后的具奏时间,为“光绪二十二年五月初二日”。奏折封面正中所书“奏”字与内文相同,但紧接其下的“侍郎李端棻摺,请推广学校由”以及封面左下的“五月初二日”,则与奏折内文有所区别。封面右上,又有草书的编号“贰拾”。封面左上,则是整理人员后来加盖的档案目录与编号印章。该折封面的具体情况以及其内文首尾,如图所示。

将奏折与现存的李端棻其他折件进行字迹比对,可以初步判断,该奏折目前虽收藏于“录副奏折”卷宗之内,却并非由军机处抄录的副本,而是李端棻本人呈上的奏折原件。查光绪十四年(1888)慈禧太后归政时,清廷规定每日在京衙门呈递的奏折,“皇上批阅传旨后,发交臣等另缮清单,恭呈皇太后慈览”。外省奏折则在皇帝批阅下发后,由军机处摘录事由,上呈慈禧太后阅览。这即是慈禧太后“归政”以后,仍继续监督光绪皇帝施行政务的“事后报告制度”。[1]据此查考档案,不仅可以得知《请推广学校折》归于《录副奏折》卷宗的缘由,亦可以认定该折实系李端棻呈上的原件。

按五月初二日的《起居注》,载光绪帝赴仪銮殿向慈禧太后请安后“,内阁奉谕旨:李端棻奏请推广学校以励人才一折,著该衙门议奏。”[2]可知光绪帝是向慈禧太后请安后,开始批阅《请推广学校折》等奏件的。《上谕档》对此有更详细的记载,先称“内阁奉上谕:李端棻奏请推广学校以励人才一摺,著该衙门议奏”,其后续载:“本日侍郎李端棻奏请推广学校以励人才摺,奉明发谕旨:著该衙门议奏。翰林院侍讲学士戴鸿慈奏粤海关私设号口请饬查禁摺,又奏请将户部税则刊石揭示片,奉寄信谕旨……以上各摺片,应行抄录之件较多,拟于明日再将原摺片恭呈慈览。”[3]再查军机处办理过程中留存的清单,亦称:“本日侍郎李端棻《奏请推广学校以励人才摺》,奉明发谕旨:该衙门议奏。”其后记录翰林院侍讲学士戴鸿慈《奏粤海关私设号口请饬查禁摺》《奏请将户部税则刊石揭示片》以及给事中戴恩溥、御史李擢英等其他奏折的处理经过,最后特意注明:“以上各摺片应行抄录之件较多,拟于明日再将原摺片恭呈慈览。谨奏!”[4]次日军机处的清单与此相呼应,略称:“谨将初二日侍郎李端棻等封奏摺片六件,恭呈慈览。谨奏!”[5]这一详细过程,又见于《随手登记档》的记载。[6]两月之后总理衙门奕等人在议覆该折时,则称“光绪二十二年五月初二日军机处抄交刑部左侍郎李端棻奏请推广学校以励人才一摺,本日奉上谕:著该衙门议奏。钦此!臣等查该侍郎原奏所陈各节”云云。[7]将上述《起居注》、《上谕档》、录副清单以及《随手登记档》的记载相互对照,可以证实,五月初二日李端棻将《请推广学校折》上奏后,当日即奉到光绪帝“著该衙门议奏”的明发上谕,军机处随将折件抄交总理衙门办理。按规定,此折光绪帝批示以后,仍应“另缮清单,恭呈皇太后慈览”。但由于上呈的奏折数量多,军机处来不及将各奏折全文一一抄录,遂决定“明日再将原摺片恭呈慈览”。次日值班的军机章京按照预先安排,将《请推广学校折》原件进呈慈禧太后。待该折“慈览”完毕返回后,又归入军机处存档备查的录副卷宗内,并在封面右上用草书添注编号“贰拾”。封面“奏”字下添注的主题“侍郎李端棻摺,请推广学校由”,以及左下所注上奏时间“五月初二日”,亦同为军机处人员所加,目的是存档后便于日后检索。从此这份珍贵的档案原件遂尘封于深宫之中,直到一百余年后方露出其本来面目。该份奏折的发现与认定,不仅弥补了学界长期以来未能寻获《请推广学校折》原件的缺憾,同时以珍贵的档案实物,见证了中国近代教育发展史上的重大史事。

二、奏折的拟稿人

1913年罗惇曧在《京师大学堂成立记》中说到:“甲午中日战后,士夫渐奋发言自强,康有为上书请变法,遂及兴学,梁启超为侍郎李端棻草奏,请立大学堂于京师。”首先提出李端棻所上的《请推广学校折》,是由近代著名思想家梁启超代拟的。从李端棻、梁启超两人的交往以及其思想演变来看,这种推测颇有道理。后来学者检阅维新人士当时的来往书信,又发现创办《时务报》的黄遵宪、吴德潇以及李端棻本人在与汪康年、梁启超等人的通信中,多次提到该奏折。而将这些信函前后“连贯起来看”,梁启超为李端棻代拟《请推广学校折》一事,“似可定谳”。[8]

此中机缘,在于奏折的上呈者李端棻与梁启超两人之间,实有非同寻常的密切关系。李端棻(1833-1907),字苾园,出生于贵州贵筑县(今贵阳市),祖籍湖南清泉县(今衡阳市衡南县)。李端棻幼年丧父,后随叔父李朝儀(先后任顺天府平谷、大兴知县以及南路厅、东路厅同知,1879年任顺天府尹)赴京城求学,同治二年(1863)中进士,入翰林院,以“直言”称名一时。光绪十五年(1889),李端棻以内阁学士的身份前赴广东出任恩科主考,发现答卷中有一篇文章落笔雄奇,熔经铸史,大为赞叹,遂录取为广东乡试第八名。揭榜后待新科举人前来拜师时,才知道该试卷的作者并非他原来预想的“饱学宿儒”,而是年仅十七岁的翩翩少年梁启超。李端棻对才华横溢的梁启超非常欣赏,询知其尚未成家,因叔父李朝仪前已病逝在顺天府尹任上,遂作主将自己的堂妹李蕙仙许以为妻。李端棻与梁启超两人之间,就在座师的基础上,再加上了姻兄的双重关系。两年后梁启超北上京城与李蕙仙完婚,由李端棻亲手操办。新婚夫妇一同来往于李端棻家中,梁启超与李端棻的交往,自然更为密切。梁启超后来在为李端棻撰写的墓志铭中,即深情回忆起自己“以光绪己丑(即前述光绪十五年)受学贵筑李公,旋婿公妹,饮食教诲于公者且十年”。成于民国年间的《清史稿》,更强调了梁启超在思想文化上对李端棻的巨大影响,谓李端棻“典试广东,赏梁启超才,以从妹妻之。自是颇纳启超议,娓娓道东西邦制度”云云。思想上的志同道合,加上两人之间的密切关系,成为梁启超为李端棻草拟奏折的前提与基础。

至于奏折酝酿、起草的时间,当在光绪二十一年(1895)末到二十二年(1896)春之间。自光绪十六年(1890)北上参加会试起,梁启超数年间“屡游京师”,结交康有为、谭嗣同等人,逐步接受维新变法思想。光绪二十一年(1895),梁启超再随康有为入京,参与组织“公车上书”。此后康有为南下,梁启超则继续留在北京,在强学会中担任“书记员”,又主持《中外纪闻》等事务。年底,强学会被封,梁启超为之奔走呼号,后改立为官书局,但梁启超被排斥在外。次年三月,梁启超应黄遵宪与汪康年之邀,赴上海创办《时务报》。在此前后,李端棻因病请假在家休养。大概是缘于此前强学会被封之挫折,或是为了便于日后《时务报》的筹办,梁启超在前赴上海之前,遂与李端棻商议上奏。经过沟通磋商,最后由梁启超拟出初稿。此后梁启超南下,三月底李端棻亦销假“勉强从公”。但于身体虚弱,“偶一劳乏,诸多不适”,直到四月底、五月初才将全稿誊录,并于五月初二日正式奏呈。五月下旬,李端棻致函梁启超,特意告知“月前所上一疏,饬交礼部、总署会议,准驳尚未覆议。候有定议,再为寄知”,所言“月前”所上之奏疏,即经两人参与、而由梁启超代拟的《请推广学校折》。

三、开启中国教育近代化进程的先声

正是由于与梁启超等维新人士的密切来往,李端棻后来成为清末著名的改革家,也成为戊戌变法中“二品以上大臣言新政”之唯一一人。由梁启超草拟、李端棻定稿奏呈的《请推广学校折》,则是两人呼吁改革中国传统教育体制的先声。该折开宗明义,提出上奏之由,在于“时事多艰,需才孔亟,请推广学校,以厉人才,而资御侮”。梁启超、李端棻在奏折中指出,虽然同文馆、实学馆、水师武备学堂等已开办20余年,但却收效很小,是因为这些洋务教育具有“徒习西语西文,而于治国之道、富强之原一切要书,多未肄及”,“学业不分斋院,生徒不重专门”,“日求之于故纸堆中,终成空谈,无自致用”等五大弊端。奏折认为,要改变目前“国家不一收奇才异能之用”的教育困境,必须对原有的科举学制进行改革,“自京师以及各省、府、州、县,皆设学堂”。各级学堂分等教育,自州、县学堂起即兼习中西课程,“诵四书、通鉴、小学等书,而辅之以各国语言文字,及算学、天文、地理之粗浅者,万国古史近事之简明者,格致理之平易者”。省学堂在州县学堂的基础上进一步提高,“诵经、史、子及国朝掌故诸书,而辅之以天文、舆地、算学、格致、制造、农商、兵矿、时事、交涉等学”。京师大学,其课程设置“一如省学”,但学生重于钻研,“惟益加专精,各执一门,不迁其业”。又提出,要有效推广学校,还需有设藏书楼、创仪器院、开译书局、广立报馆、选派游历等“相须而成”的具体举措。奏折最后饱含希望地指出,若传统的教育体制能够切实施行变革,十年之后,必能培养出大批国家急需的“奇才异能之士”,“以修内政,何政不举?以雪旧耻,何耻不除?”。

李端棻奏呈的《请推广学校折》,第一次比较系统地提出在全国范围内普设新式学堂,同时在州县、省城、京都自下而上构建三级教育机构的设想,其教育思想已与近代国民教育体系非常接近。其中的部分内容,即使过去了一百多年,仍不乏积极的现实意义。该折表面上讲的是新型人才的培养,但实际上已经触及到朝廷的选人、用人制度,在一定程度涉及政治制度的变革。晚清定制,上呈君主的奏折一事一折,不能太长,一般为7开13幅半的篇幅。而《请推广学校折》长达16开31幅半,长度超过一般奏折两倍以上,仅此就可见这一奏折的重要性,远非寻常奏折可比。李端棻的奏折遞上以后,光绪皇帝也非常重视,当即传谕“著该衙门议奏”,批转具体负责洋务、学校等新政事务的总理衙门议复。次日将该折原件呈送慈禧太后“慈览”时,亦未表示不同意见,实际上就是认可了光绪皇帝对奏折的处理。在两个月后的七月初三日,总理各国事务大臣奕等正式议复《请推广学校折》,原则上同意李端棻的意见,认为所奏“理合时宜”,建议各省推广,并提议交管理官书局的孙家鼐具体筹划。八月二十一日,孙家鼐遵旨上奏,提出设立京师大学堂,聘请中西教习设立十科,以“中学为主,西学为辅;中学为体,西学为用”为办学宗旨。中国第一所近代意义的大学,至此已是呼之欲出。但由于经费无着,梁启超、李端棻首先提出设立京师大学堂的倡议,迟迟未能落实。直到光绪二十四年四月二十三日(1898年6月11日),锐意变革的光绪帝在康有为、梁启超等维新派推动下,正式颁布“明定国是”的上谕。其中特意强调:“京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办,著军机大臣、总理各国事务王大臣会同妥速议奏。”五月十五日(1898年7月3日),经光绪皇帝再三严令,总理衙门将梁启超代草的学堂章程奏上,当日得到光绪帝谕准。京师大学堂在历经两年的波折之后,终于正式成立。虽然不久后即发生“戊戌政变”,大部分维新变法成果付之东流,梁启超流亡海外,李端棻亦被罢官遣戍新疆,但复出“训政”的慈禧太后认为“大学堂为培植人材(才)之地”,理应继续兴办。因此,由李端棻始倡的京师大学堂得以继续筹办,并于年底招生开学,此后又演变为北京大学,持续相沿,成为中国教育近代化的标志性事件。

教育改革在救亡图存的中国近代史上具有非同寻常的意义,仁人志士甚至将其上升到“教育救国”的高度。自李端棻递上《请推广学校折》并得到清廷同意后,兴办新式学堂之风,在南北各地逐渐兴起。光绪二十七年(1901)李端棻赦回贵阳,亦以兴学育人为己任。次年,他受聘主讲贵阳经世学堂,谆谆以开通风气、引导后进为要务。后来又与人创办贵阳公立师范学堂(今贵阳学院)、贵州通省公立中学(今贵阳一中)等新式学校,并发起成立贵州教育总会。直到临终前数日,李端棻忧心系学堂,反复叮嘱子弟出资捐助。由李端棻所上《请推广学校折》,不仅成为“戊戌变法”时期教育改革的指针,也是中国近代教育史上的纲领性文件。正是在这个意义上,作为北京大学首倡者的李端棻,被后人誉为“中国近代教育之父”。由梁启超代拟、李端棻进呈的《请推广学校折》原件,更成为见证中国教育近代化进程的珍贵档案。

注释及参考文献:

[1]李文杰.垂帘听政、训政、归政与晚清的奏折处理[J].近代史研究,2018(2):63.

[2]清代起居注册(光绪朝第五十六册)[M].台北:联合报文化基金会国学文献馆,联经出版事业公司,1987:028099.

[3]第一历史档案馆.光绪宣统两朝上谕档[M].桂林:广西师范大学出版社,1996:99-100.

[4]录副奏片,[军机大臣]奏为侍郎李端棻奏请推广学校以励人材(才)等折片奉旨恭呈慈览事,[光绪二十二年],档号:03-5731-138.

[5]录副奏片,[军机大臣]奏为[五月]初二日侍郎李端棻等封奏折片六件恭呈慈览事,[光绪二十二年]。藏中国第一历史档案馆,档号:03-5351-051.

[6]军机处随手登记档,光绪二十二年五月初二日。藏中国第一历史档案馆,档号:03-0288-2-1222-120,03-0288-2-1222-121.

[7]录副奏折,总理各国事务王大臣奕等奏为遵议李瑞棻[李端棻]条陈展拓学堂理合时宜请各省推广并筹给学生经费事,光绪二十二年七月初三日。藏中国第一历史档案馆,档号:03-110-5614-019.

[8]闾小波.李端棻《请推广学校折》为梁启超代拟[J].近代史研究,1993(6):235-236.

作者单位:北京市社会科学院历史所