生态美学在中国茶器形态演变中的体现

2019-11-29孟娟

孟 娟

(苏州经贸职业技术学院,江苏 苏州 215009)

茶器伴随中华文化已有千年之久,几千年来在不同地域、不同时期以及不同饮茶方式等因素的影响下,茶器的形态发生了诸多变化。生态美学思想的发展为认识事物之美的要素增加了新的标准,也对茶器之美的解读与构建产生重要的影响。

1 美学领域的革命——生态美学思想

在“生态美学”一词提出之前,“生态”与“美学”这两个词本属于两个不同的领域。挪威著名哲学家阿伦·奈斯在1973年将这二者结合,提出“深层生态学”理论。将长期以来的“机械唯物主义”倾向予以否定,为后来“生态美学”的提出提供了理论来源。而后,我国相关学者结合路岑贝格的“人与自然构成系统整体”的有关思想以及勒弗劳克的“该亚定则”等思想,综合整理后提出了“生态美学”这一理念。虽然“生态美学”一词是新兴词汇,但不难发现这一理念的精髓与东方智慧中的“天人合一”思想不谋而合,并成为了“天人合一”在这一时代的新解释[1]。

生态美学作为一门形成中的学科,正在朝着生物学和美学两个不同的方向生长;其中一个方向是对人类生存状况进行哲学美学的思考,另一个方向则是对人类生态环境进行“经验美学”的探讨。在这一理论思想的指引下 “共生观念”、“家园意识”与“场所精神”对于当代建筑、景观美学等美学领域起到了深远的影响[2]。根据这些原则,研究者们总结出了我国自秦朝以来儒、释、道各家颇具价值的“天人合一”这一东方生态美学中蕴含的智慧。在几千年后的当今社会,生态美学理念是当代生态理论中一个不可或缺的组成部分[3]。

2 茶与茶器

中国是世界上制茶、饮茶最早的国家。从唐代陆羽所著《茶经》一书中推论,我国先民约在4700多年前就已发现并开始利用茶叶。在民间部分地区,有街坊要搬离、乔迁等,街坊四邻要“献茶”;有客来,主人要敬“元宝茶”;订婚、结婚时要“下茶”、“定茶”等。不仅如此,茶也受到佛家的青睐;在佛教当中,茶是静心凝神的可口饮品。无论是民间还是佛家,茶已深入到了中国人生活的各个环节,它的功效也已经远远超出了它的自然功能,被赋予了更多精神上的需求。

古人云“器为茶之父,水为茶之母”。从历史沿革上来看,中国在茶器上的发展过程中经历了一个从无到有,由粗到精的演变过程。无论是恬淡素雅的唐代青瓷、精致靓丽的宋代建盏、朴素幽远的元代高足杯还是精致繁复的清代茶壶,都是我国几千年来历史上辉煌成就的见证。茶器既是国人生活中的实用器,同时也可以算作是一件具有收藏价值的艺术品。无论是形态的变化还是功能的变化,蕴含在茶文化中唯一不变的是人们将茶作为精神的寄托。由此看来,茶器也可以算作是一种功能和艺术综合表现的物质载体。

3 生态美学在茶器形态演变中的体现

3.1 形质兼备

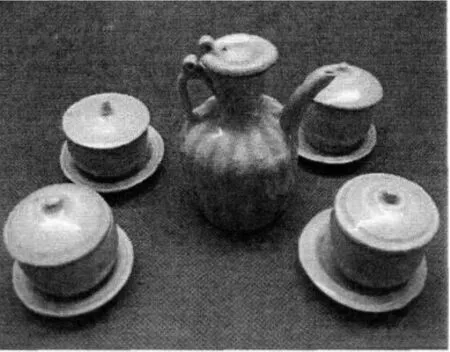

根据研究发掘,历史上最早的茶器“陶缶”出自战国(公元前475-221年),距今已有两千多年历史。随着品茶方式的演变,茶器制作技术的演进,不论是茶器用的质地、种类或是工艺等也都因其而变。唐代以前,茶器多为金、银、玉等材质制成,其工艺复杂,造型考究。唐代以来,茶事器用的材质已从金、银、玉制演变为多以铜和陶、瓷来制作的方式(图1),宋朝的制瓷技术更是独具匠心,是茶器造型的巅峰时期,宋朝时期的汝、钧、官、哥、定窑是中国人耳熟能详的。此外,宋人崇尚黑釉建盏,其烧制过程中有偶然形成丰富多彩的花纹,也令世界各国惊叹不已(图2)[4]。元代发明的散茶,在明代成为饮茶的主流方式。茶形态的变化使茶器的种类随之也发生了变化,其中最为突出的是小茶壶的出现和茶盏的变化。清代由于受到外来文化的影响,茶器的形态与之前的茶器相比较,更加雍容华贵。 “西风东渐”盛行,使得茶器在造型和装饰等方面出现了新的风格(图3)。现如今,生活中所用的茶器已经精简了许多,主要以储存和品饮为主。茶器的材质十分丰富,有陶瓷材质、金属材质、玻璃材质等。茶器的形态、材质、颜色、功能等均随着年代的变化而变化,始终不变的是人与自然和谐共处的生态美学思想。

图1 唐代茶器

图2 宋代茶器

图3 清代茶器

3.2 物我合一

受到生态环境、风俗习惯等影响,不同地区的人对于茶叶种类的偏好和品饮方式有着较大差异。江南地区人多喜爱绿茶,华南地区则偏爱饮红茶,而福建、台湾人多酷爱乌龙茶,云南地区居民多喜爱普洱茶,而北方人则多数喜爱花茶,品茶习俗的不同而产生地域性的差异,形成各具特色的地域性茶器。例如北方人偏爱的花茶,一般常用瓷制壶或用瓷制杯进行冲泡和品饮。而南方人则多喜欢烘焙度低的绿茶,而绿茶则需用盖碗冲泡。住在青藏高原和蒙古草原的游牧民族,则喜欢用镶金嵌银的木碗招待远道而来的客人。白族人民饮用的三道茶使用的茶器中有铸铁火盆,回族制作刮碗子茶常使用盖碗,维吾尔族香茶使用的茶器有铜制、陶质、搪瓷或铝制的长颈茶壶,蒙古族制作奶茶使用的茶器是茶碗和高筒茶壶。这些茶器不管是种类、风格或是材质上都有很大的差异,但都以实用为主。潮州的功夫茶器最具特色,其呈现形态丰富多彩,装饰图案淡雅朴实,并且在形态与装饰方面兼顾了装饰和实用两项功能。饮茶习惯使得茶器与茶相得益彰,有着和谐的美感。这正是东方智慧的表达,也恰巧符合了现在所讲的“生态美学”的理念表达[5]。

3.3 色彩和谐

茶器中蕴含的生态美学思想,在色彩方面体现的尤为突出。因为对于品茗之人来说首先映入眼帘的是器物,而后进入品茗的过程。由于不同时代审美各异,茶器的代表颜色也各不相同。例如唐代越窑的青釉口碗,其釉色匀净如玉,有着朴素清幽的美感。色泽亮丽的茶汤分到青色的口碗之中,浓淡相宜,色彩和谐。再配上各色的水果、糕点,使整个茶席色彩丰富,体现出人与自然和谐共生的生态美学思想。

而宋朝时期的建盏则不同,建盏出自建窑,多为黑瓷。黑釉含铁量较高,且在高温中容易流动,使建盏形成了千变万化的偶然形花纹,十分美观。宋朝人热衷于斗茶,斗茶时多用白茶,白茶与黑瓷组合起来意为“黑白分明”。这种玩味的生活态度与宋朝人的审美十分契合,如此与生态美学中的“共生思想”不谋而合。

3.4 虚实共生

中国传统的审美思想中讲究虚实变化,如中国画所讲究的留白,给人们更多的画外的联想和想象。再如中国古典园林中的造园手法,将近处的实景与远处的虚景相融合,巧妙的采用借景的手法。这些就是中国传统审美思想中的特别之处,是生态美学的一种表达方式。

茶器之美,美在虚实相生的自然和谐,即生态美学思想中的“共生思想”。茶器中的“实”则是实实在在的事物,而“虚”分很多种,可以是韵味、精神内涵,亦或是其他。虚与实在茶席中的存在比例应当协调,然而虚的事物恰恰难以把握,以什么样的方式营造虚的氛围,虚的事物所占整个茶席分量的多少,这些都是考验茶人对席间之美要素的把控能力[6]。盖碗茶杯等都是具象形态,而其中的氛围意境是需要用心感受的,这种虚实结合的形态表达使得茶器超出了其本身形态表达的内容,转为了更深层次的内涵。人、器物与景物和谐共生,是生态美学的表达。现代茶器不单承担了饮茶器具的功能,更多的是由茶而衍生出的深受现代人的喜爱的器物。

4 结语

生态美学理论的发展为人们认识事物美的要素提供了新的理论支撑,它也完善了设计者与使用者对茶器之美的解读。通过研究茶器形态中蕴含的生态美学思想,从而借助生态美学法则构建出功能与审美相统一的茶器。茶文化作为中国优秀的传统文化之一,距今已有上千年历史,生态美学理论作为现代学者的研究成果注入其中,为古老的中国茶文化增添了现代理论的新鲜血液,使其与时俱进,迸发出新的活力。